APLコラム

APLの山形所長がメンバーとして参加している「公海のガバナンス研究会」(明治大学国際総合研究所と海洋政策研究財団が共催)が、今海洋はどうなっているのか、いかなる問題があるのか、とるべき対策は何か、について今般、報告書「公海から世界を豊かにー保全と利用のガバナンスー」をとりまとめました。

同報告書の中で、山形所長が執筆した「気候変化の下での気候変動」につきご紹介します。1998年から地球温暖化が見かけ上停止しているように見えることも含め、今何が起こっているのかをわかりやすく解説しています。

コラム 1:気候変化の下での気候変動

ゆるやかに一方向に進む気候変化(climate change)とはるかに大きな振幅で変動する気候変動(climate variations)の二つの用語をわが国では混同して使うことが多い。両者は別な概念である。二酸化炭素やメタンなどの温暖化気体の濃度が徐々に増大していることに対応して、対流圏の気温や海水温が徐々に上昇しているのは気候変化の代表的なものといえる。確実に進行する海洋酸性化も海の気候変化の代表的なものである。一方、数年ごとに発生を繰り返し、世界各地に異常気象を引き起こすエルニーニョ現象やラニーニャ現象は気候変動の代表的なものである。「エルニーニョ現象は気候変動ではない」という意味不明の和訳が見られることがあるが、これは正確には「エルニーニョ現象は気候変化ではない」ということである。変化(change)と変動(variations)の概念の相違を正しく認識することは対応策においても重要である。

2013年に発表された「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」第5次評価報告書の第1作業部会報告書では1971年から2010年までの期間に気候システムに加わった熱エネルギーの90%以上が海洋に蓄積され、水深2000m以浅の海洋が温暖化した可能性が高いとしている。特に水深75mまでの表層海洋は10年あたりで0.11°Cの割合で昇温したことが確実視されている。

▽海氷の減少

海氷に関しては陸域に囲まれた北極域の年平均海氷面積の減少率が大きく、1979年から2012年の期間で10年あたり3.5~4.1%(45万~51万km2)の割合で減少している。特に夏季の海氷面積の最小値の減少率は10年あたり9.4~13.6%(73万~107万km2)に及ぶ。

海氷の融解を含む海洋の水温上昇は海面からの蒸発を活発化する。水蒸気の凝結によって放出される熱は大気の運動を駆動するので、大気と海洋の相互作用が強化されることになる。このような過程を経て、海洋の温暖化は数年から数十年スケールの気候変動現象に大きな影響を及ぼす。実際、インド洋では20世紀初頭に比べて東部で海水温が低くなり、西部で海水温が高くなる「ダイポールモード現象」が頻発するようになった。私たちの日常生活に直接的に影響する猛暑、厳冬、洪水、干ばつなどの異常気象や極端現象が世界各地で頻発しているのは、地球温暖化がそうした気候変動現象により大気と海洋の大循環に影響を与えているためである。地球温暖化と海洋起源の気候変動現象の相互関係の解明と社会活動や産業活動に直接的に貢献する気候変動予測システムの実用化に向けた技術開発が対応策、適応策の面からも極めて重要になって来ている。

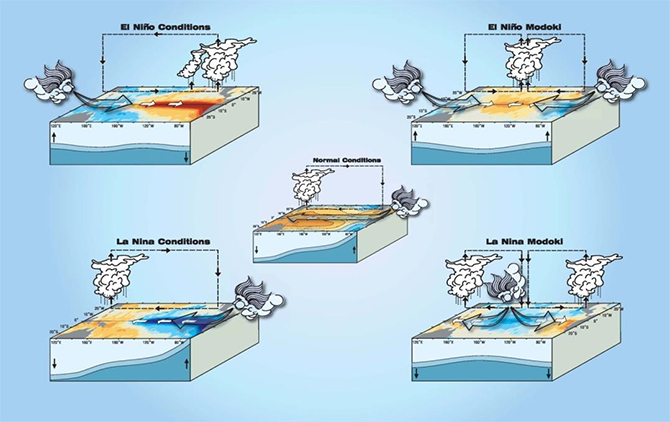

より具体的に見てみよう。1976年から1997年に至る20余年にわたって、海洋のもっとも広い表面を覆う熱帯太平洋ではエルニーニョ現象やエルニーニョモドキ現象が多発していた(図6)。これらの気候変動現象は海洋に貯まった熱を大気に放出するプロセスであるために、確実に進行する地球温暖化との相乗効果により、対流圏下層の温暖化が急速に進み、人類起源の地球温暖化が広く着目されるようになった。海洋生態系への大きな影響が世界規模で着目されたのも1976年前後であり、この頃に気候のレジームシフトが起きたといわれている。

図6 エルニーニョ現象(左上)、ラニーニャ現象(左下)、及びそれらのモドキ現象(右上、右下)にともなう海面水温の偏差の模式図。中央は熱帯太平洋の水温分布の気候値。(出典 Ashok and Yamagata, Nature Vol. 461, pp.481-484, 2009)

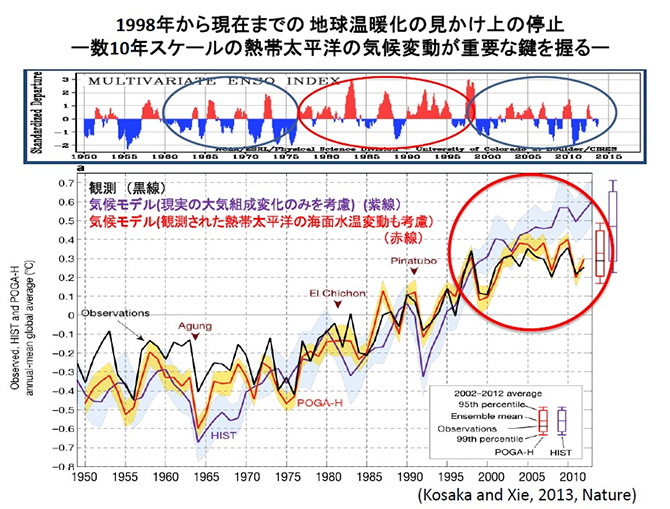

ところが1998年から現在までは、熱帯太平洋では逆にラニーニャ現象やラニーニャモドキ現象が多発し、熱帯太平洋の広い範囲で冷水が表層を覆う傾向にある。このために大気は冷やされ、地球の平均気温の上昇は一見して高止まりで終息した状況にある(図7)。これは地球温暖化の停止(hiatus)として、気候研究者の間で大きな話題になっている(Tollefson, Nature Vol. 505, pp. 276-278, 2014)。1998年以降は長期的に見て熱帯太平洋に冷水が露出し、大気の熱を効果的に吸収しているために、人為起源の地球温暖化が緩和されているのである。この状況は前述した気候のレジームシフト以前の1945年から1976年の状況とよく似ている。

図7 エルニーニョ現象やラニーニャ現象の指標(上図)。赤はエルニーニョ現象(あるいはエルニーニョモドキ現象)、青はラニーニャ現象(あるいはラニーニャモドキ現象)を示す。それぞれの現象が頻発する期間が十年スケールで交互に現れていることがわかる。Kosaka and Xie(Nature Vol.501, pp.403-407, 2013)による温暖化の停滞の解析(下図)。黒線のグラフは観測された温暖化、紫線のグラフは温暖化気体の濃度変化のみを考慮した大気海洋大循環モデルの結果、赤線のグラフは熱帯太平洋の海面水温の実測値も考慮した大気海洋結合大循環モデルの結果。赤線のグラフは最近の観測値が示す温暖化の停滞(黒線のグラフ)を良く捉えているのがわかる。

このような数十年スケールの太平洋振動現象(Interdecadal Pacific Oscillation)が、1976年から1997年にかけて続いていたようなフェーズにいつ戻るのかは明らかではない。しかし、現在の状況は既に16年も続いていることから、今後10年以内に逆のフェーズに戻る可能性は極めて高いといわねばならない。もし、このような状況になるならば、これまで海洋に蓄積された熱エネルギーが大気に放出され、地球温暖化の傾向はひときわ増幅されるであろう。その影響は広範囲に及び、極めて深刻なものになるに違いない。

世界気候研究計画(WCRP)の下、1980年代半ばより熱帯太平洋には日米協力により約70台のブイが展開され、貴重な現場データが長期にわたり衛星経由で送信されてきていた。しかし、昨今の予算削減により、かなりの数のブイが放棄されつつあるのが現状である。これはゆゆしき事態であるといわねばならない(http://www.pmel.noaa.gov/tao/index.shtml)。二酸化炭素濃度の大気中における増大は、これと接する海洋の温暖化に加えて、海洋の酸性化も確実に引き起しており、数十年スケールの太平洋振動現象による効果と相まって海洋生態系に深刻な影響を与えることが危惧されている。

一方向に徐々に進行する気候変化の中にあって数年から数十年スケールで変動する気候変動現象は異常気象をもたらすものとして直接的に社会や産業活動を直撃する。こうした現象の理解とそれへの対策はより長期的な地球温暖化への対策と等しく重要なものである。

(山形俊男)