プレスリリース

2016年 5月 18日

国立研究開発法人海洋研究開発機構

シロウリガイの卵表面に共生細菌を見た!

~世界初、謎の深海二枚貝シロウリガイの実験室内人工放卵誘導に成功~

1.概要

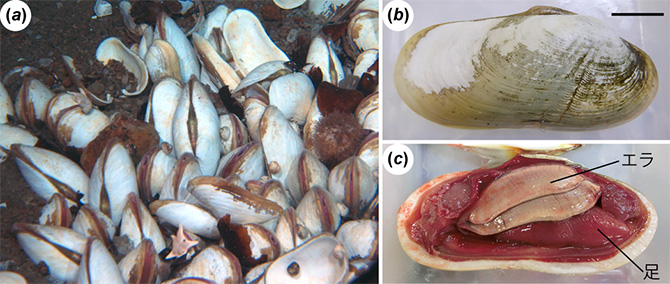

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 平 朝彦、以下「JAMSTEC」という)海洋生物多様性研究分野の生田哲朗技術研究員らの研究グループは、オトヒメハマグリ科シマイシロウリガイ(図1)の実験室内での人工放卵誘導に世界で初めて成功し、成体ではエラの細胞内に共生している細菌(共生細菌)が、卵の段階では細胞の外側に局在していることを明らかにしました。

シロウリガイ類は、世界各地の深海底の熱水噴出孔周辺や湧水域に分布する、生きた化石とされる二枚貝です。一般に殻長10cmを超える貝ですが、食物は一切摂りません。この貝は、海底の堆積物中に足を伸ばして硫化水素を吸い上げ、その硫化水素を食べる(エネルギー源とする)細菌をエラの細胞の中に多数住まわせて(共生細菌)、1個あたり0.001ミリ程のその細菌からのみ栄養を得る不思議な生態の持ち主です。これまでシロウリガイ類は、卵を介して共生細菌を次の世代に受け継いでいると考えられてきましたが、卵の採取の難しさから、産み出された卵に本当に共生細菌がいるのか直接の証拠が得られたことが無く、長い間謎のままでした。

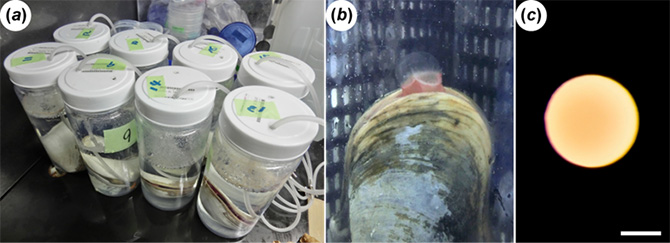

研究グループは、JAMSTECの無人探査機「ハイパードルフィン」を用いて相模湾初島沖及び中部沖縄トラフの水深約1,000mの深海に生息しているシマイシロウリガイを生きたまま採取し、セロトニンという薬剤をシマイシロウリガイの足(図1c)に注射することによって、世界で初めて実験室内で人工的に放卵させることに成功しました。

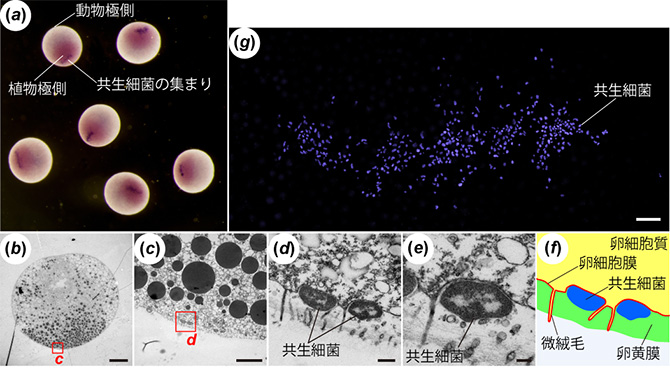

さらに、採取したシマイシロウリガイの卵を分析した結果、卵1つあたり400個ほどの共生細菌が、卵の植物極(※1)側の長楕円形の範囲に、しかも卵細胞膜の外側に貼り付くように存在していることが明らかになりました。宿主の細胞の中で共生する、宿主の存在に必須の共生細菌が、次世代に受け継がれる際の卵では細胞の外側、しかも卵のごく一部に偏って存在するような現象はこれまで報告例がなく、全く新しい共生細菌伝達スタイルと捉えられます。

本成果は、深海のみならず、全ての宿主生物と共生細菌間の相互作用とその進化の理解に大きく貢献するものです。

本成果は、英国王立協会の科学誌「Royal Society Open Science」(オープンアクセス)に5月18日付け(日本時間)で掲載される予定です。

タイトル:Surfing the vegetal pole in a small population: extracellular vertical transmission of an 'intracellular' deep-sea clam symbiont

著者名:生田哲朗1, 井川かなえ1,2, 多米晃裕3, 黒岩常祥4,5, 黒岩晴子4,5, 青木結1, 高木善弘1, 長井裕季子1, 小澤元希1,6, 山本正浩1, 出口竜作7, 藤倉克則1, 丸山正1, 吉田尊雄1,2,6

所属:

1海洋研究開発機構、2東京海洋大学、3マリン・ワーク・ジャパン、4日本女子大学、5科学技術振興機構、6北里大学、7宮城教育大学

2.背景

光の届かない深海では、湧水や熱水から湧き出るメタンや硫化水素などをエネルギー源に有機物合成を行う「化学合成細菌」(※2)と呼ばれる微生物が存在し、この化学合成細菌を体内外に共生させる化学合成共生生物が生息しています。その代表種といえる二枚貝のシロウリガイ類(図1)は、エラの細胞の中に化学合成細菌を共生させ、必要な栄養を共生させている細菌(共生細菌)から得ると考えられています。共生関係の維持には、宿主の世代を越えていかに確実に共生細菌を伝えるかが鍵ですが、その伝達機構についてはまだ多くの謎が残されています。

1984年、JAMSTECの有人潜水調査船「しんかい2000」の潜航調査により、相模湾初島沖の深海約1,000mで多数のシロウリガイが見つかり、そこから日本の深海生物研究が本格化しました。JAMSTECでは同海域において1993年以来「深海底総合観測ステーション」による現場観測を実施し、この観測研究を通じて、そこに生息するシロウリガイ類は特定の繁殖期を持たず、わずかな水温上昇や海流の変化に反応して放卵することなどを明らかにしてきました。しかし、これまで実験室の飼育環境で人工放卵に成功した例はなく、シロウリガイ類の共生細菌がどのように親から子へと受け継がれているのか、詳しいことは分かっていませんでした。

一方、JAMSTECでは2007年にシロウリガイ類の一種であるシマイシロウリガイ(Calyptogena okutanii)の共生細菌の全ゲノム解析に成功し(Kuwahara et al. 2007:2007年5月16日既報)、その共生細菌のゲノムサイズが既知の独立栄養生物(※3)の中で最も小さいこと、宿主生物との共生進化の過程で淘汰され、ゲノムサイズを徹底的に縮小させてきた結果、通常の微生物にとって生育に必須ないくつかの重要な遺伝子(細胞分裂タンパク質、外膜タンパク質の遺伝子など)が欠損していることを指摘しました。このゲノムサイズの小ささには、親から子(卵)へ受け継がれている共生細菌の数の少なさが関係していると推測されてきましたが、深海で放卵された直後の卵をタイミングよく採取することが難しく、実際に卵にどの程度の数の共生細菌がいるのかは明らかになっていませんでした。

そこで、研究グループは、卵における共生細菌の局在場所や、卵1つあたりの菌数などを解析するため、「ハイパードルフィン」を用いて相模湾初島沖と中部沖縄トラフ水深約1,000mの深海に生息しているシマイシロウリガイを採取し、実験室内において人工放卵誘導を試みました。

3.成果

海水温を約4°Cに保った実験水槽内で、採取後数日以内のシマイシロウリガイの足部分に薬剤(セロトニン)を注射した結果、卵を人工的に放卵させることに成功しました(図2)。セロトニンを使った人工放卵の成功例は、これまでホタテガイやシャコガイなど他の貝類ではありますが、シロウリガイ類では世界初です。

次に共生細菌だけを染色する特殊な方法を用いて調べたところ、共生細菌は卵の中に一様に存在するのではなく、植物極側の小さな長楕円形の範囲だけに集まっていること(図3a)が明らかになりました。さらに電子顕微鏡で観察したところ、共生細菌は、卵の細胞膜の外側に貼り付くように存在していることが分かりました(図3b-f)。この結果から、エラでは細胞の「内側」に棲んでいる共生細菌が、次世代に受け継がれる際の卵では細胞の「外側」に存在することが初めて明らかになりました。成体では宿主の細胞内で共生する共生細菌が、次世代に受け継がれる際の卵では細胞の外側、しかも卵のごく一部に偏って存在するような現象はこれまで報告された例がなく、全く新しい共生細菌伝達スタイルと捉えられます。

一方、卵を介して受け継がれる共生細菌の数を明らかにするため、共焦点レーザー顕微鏡(※4)を使って卵にいる共生細菌を撮影し(図3g)、菌を1つ1つ数えたところ、卵1つあたり平均して約400個の共生細菌がいることが分かりました。これは、昆虫で知られている数(アブラムシ共生細菌は約2,000個(Mira et al. 2002))と比べると非常に少ない数です。また、定量PCR(※5)という方法を用いて共生細菌のゲノム分子数を数えたところ、卵1つあたり平均して約5,000分子存在することが示されました。このことは、卵にいる共生細菌1細胞あたりのゲノム分子が1つ(1倍体)ではなく、多倍数体(※6)であることを示唆しています。これを確かめるために、卵の共生細菌のゲノムDNAを蛍光染色して、その蛍光強度から共生細菌1細胞あたりのDNA量を求めたところ、菌はおよそ10倍数体であることが示されました。シロウリガイの成体においては、エラに棲む共生細菌は1倍体とされていることと比べると、大変興味深い結果です。シロウリガイの共生細菌は、約400個という限られた個体数での遺伝的な多様性を残すために、多倍数体の性質を獲得したのかもしれません。

このように、本成果は、宿主生物と共生細菌の相互作用を理解する上で鍵となる、共生細菌の伝達機構について極めて重要な知見をもたらしました。

4.今後の展望

本研究では、シロウリガイ類の実験室での人工放卵に世界で初めて成功し、その卵の詳細な分析を通じて共生細菌の伝達機構の一端を明らかにしました。しかし、卵の段階では細胞の外にいる共生細菌が、宿主の成長段階において、いつどのようにしてエラと雌の卵巣だけに分配され、しかもエラでは細胞内に入り込むのか―伝達機構の全体像はまだ謎に満ちています。研究グループでは今後、産み出された卵を受精させて胚の培養等の実験技術を確立し、卵が分裂していく過程の細胞1つ1つについて共生細菌の局在を追跡することによって、こうした謎を解明していく予定です。

なお、JAMSTECでは新江ノ島水族館(神奈川県)と共同で、シロウリガイ類をはじめとする深海生物の長期飼育技術の開発に取り組んでいます。今回成功した人工放卵技術をさらに安定的に確立していくことで、将来的にシロウリガイの生態を様々な陸上の実験によって明らかにできる可能性があり、謎に満ちた深海生物の生態解明に大きく貢献していくことが期待されます。

※1 植物極

動物の卵には、北極と南極のように動物極と植物極の2つの極性があり、動物極側に核が位置し、その反対の植物極側には卵黄が蓄積して胚の栄養に用いられる。

※2 化学合成細菌

硫化水素やメタンなどを酸化して得られるエネルギーを利用して生活する細菌の総称。

※3 独立栄養生物

無機化合物だけを素材として、有機化合物を自力で合成して生活する生物の総称。

※4 共焦点レーザー顕微鏡

レーザー光を標本上でスキャンして、焦点が合った面だけの光を選択して像をつくる。深さのある標本の断面や立体像を構築できる。

※5 定量PCR

ポリメラーゼ連鎖反応(polymerase chain reaction)という実験手法の一つで、反応液中のDNA分子の数を数えることができる。

※6 多倍数体

細胞中にゲノム分子セットを複数持つ性質。ヒトは両親から精子と卵子を通じて各1セットのゲノム分子セットを受け継ぐ2倍体である。

図1 シマイシロウリガイ。エラの細胞内に化学合成細菌との共生関係を築いている。(a)深海の堆積物に体を埋め、密集して暮らす様子(中部沖縄トラフ、水深1,055m)。(b)外観。スケールは2cm。(c)殻を開いたところ。白っぽい細長い構造がエラ。ここに貝に全ての栄養を供給する共生細菌が棲む。生殖巣はエラに隠れて写真では見えないが、足の付け根にある。

図2 (a)船上での放卵誘導。足にセロトニンを注射した後すぐに2L程の海水の入った容器に移し、数十分程待つと放卵が始まる。外見からは雄雌を見分けることができないため、放卵するのはこのうち成熟した卵をもつ雌だけ。(b)放卵中のシロウリガイ。(c)産み出された卵。直径は0.2mm程度。スケールは0.1mm。

図3 (a)採取した卵における共生細菌の局在。濃い青紫の小さな長楕円形の染色が共生細菌(ここに約400個の菌が集まっている)。濃いピンクにみえるのが植物極側。(b-e)電子顕微鏡による卵切片の観察。同一切片でb~eにかけて徐々に拡大されている。写真上が動物極側、下が植物極側。b, cの赤枠は各々右隣の拡大範囲を示す。d, eの中央に見える楕円形の構造が共生細菌。(f)dを元に書いた模式図。黄色:卵細胞質(細胞の中)、赤線:卵細胞膜(細胞の中と外の境界)、青:共生細菌、緑:卵黄膜(細胞外)。(g)共焦点レーザー顕微鏡で観察した共生細菌(薄い青)。およそ100μ(マイクロ)m × 20~50μmの長楕円形の範囲に約400個の菌が集まっている(μは1mmの千分の一)。スケールは、b, 50μm、c, 5μm、d, 0.5μm, e, 0.2μm, g, 10μm。

深海の潮干狩り

~無人探査機「ハイパードルフィン」によるシロウリガイ採取と船上での人工放卵誘導の様子~

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- (本研究について)

- 海洋生物多様性研究分野 技術研究員 生田哲朗

- (報道担当)

- 広報部 報道課長 野口 剛