1980�N��A���m�̐��E�ł���[�C�Ɍ����A�e���͗L�l�����D�̊J����i�߂Ă����B�č��́u�V�[�N���t�v�A�t�����X�́u�m�`�[���v�A�����ă\�A�i�����V�A�j�́u�~�[���v�ȂǁA����������̖ڕW���[��6,000m�B6,000m�̐��q�\�͂�����ΊC�m�̂ق�97���͒T���ł���Ƃ����̂����̗��R���B1970�N�㒆������A�킪���ł�6,000�����̗L�l���������D����������v�悪�������B�������A�ꑫ��т�6,000�����̗L�l���������D����������ɂ͖�肪���������̂ŁA�܂����̑����Ƃ��āu����2000�v����������A1981�N���^�p�J�n�����B�u����6500�v�́u����2000�v�œ���ꂽ�m�E�n�E��`�^�����ψ��k�̐������n�߂Ƃ���Z�p�̌���ɂ��A�����̖ڕW�ł�����6,000�����̗L�l���������D�Ƃ���1990�N�Ɍ�������^�p�J�n�����B���[6,500m�ł͖�650�C���A����͎w��Ɍy������1�䂪���قǂ̐����ł���B����ɑς���D�̂╂�͍ށA�[�C�ƊC����Ȃ������ʘb�@������̗ǂ��ꏊ�ł�10���قǂ��������̂Ȃ��C��ŏ�Q���Ȃǂ�T������ڂƂȂ�ϑ��\�[�i�[�ȂǁA���܂��܂Ȑ�[�Z�p���u����6500�v�Ɍ��W���ꂽ�B

1989�N8��11��11��28���A�O�����E���{�C�a�ɂ����āu����6500�v�͐[�x6,527m�̋L�^���B�����A�ő���q�[�x���q�����i������A�������[�J�[�ɂ���Ď��{���ꂽ�����j���I�������B����͗L�l���������D�ɂ����鐢�E�Ő[�̐��q�[�x���ł�����A���̋L�^�͖����j���Ă��Ȃ��B���{����6,000m���L�l�����D�̊J�������܂����Ƃ��A�܂����ƂȂ����̂����̍ő���q�[�x���B�����̐��E�I�ȏƏ���6,000m�ł���A��ʓI�Ȏ��R�Ȋw������ړI�Ƃ���Ώ\���Ȑ[���ł������B�������A���{�͐��E�L���̒n�k���ł���A�[�C�����ɂ����Ă�����n�k�̉𖾂��d�v�ۑ�̂ЂƂƂȂ��Ă����B���̂��߂ɂ̓v���[�g�̂Ԃ��荇���C�a��A���ɑ����m�v���[�g���܂�Ȃ��鐅�[6,200�`6,300���̕��������В��ׂ�K�v������A�c�_�̖��A�߂����[�x��6,500m�ƌ��߂�ꂽ�B���̌�u����6500�v�́A1991�N�ɓ��{�C�a��6,366m�̒n�_�Ƀv���[�g�̒��ݍ��݂Ő������Ǝv����ڂ𐢊E�ŏ��߂Ċm�F�B���̔\�͂������������������ƂƂȂ����B

��������̃`�^�����ψ��k

���ۂ̌����ł́A�܂��[�C�̐��������g����ی삷��ψ��k�̐������ۑ�ł������B�f�ނ͌y���ċ����K�тɂ����`�^���������̗p�B�u����2000�v�������ɂ͊���Ȃ������`�^�������̉��H���A�悤�₭�����ʼn\�ƂȂ������ߎ��������B�ψ��k�̓��a�́u����2000�v���20cm������2.0���B������Ԃ��̂��̂͋����Ȃ������A�v��̏��^�����v���u�̔z�u�]���Ȃǂɂ��A�u����2000�v���L����������d�オ��ƂȂ����B�܂��A�����������ł͏����̂䂪�݂��k�̔j��ɂȂ��邽�߁A�ψ��k�͉\�Ȍ���^���ɋ߂Â��邱�Ƃ����߂�ꂽ�B���̐��x�́A���a�̂ǂ��𑪂��Ă�0.5mm�i�^���x1,004�j�̌덷����������Ȃ��Ƃ������������̂��B

�S�̂�25.8�g��������D�̂����邽�߂̕��͍ނƂ��ẮA�V���^�N�e�B�b�N�z�[�����g�p����Ă���B�K���X�}�C�N���o���[���Ƃ������a���\�~�N�����̒���̃K���X���i����1�`2�~�N�����j���G�|�L�V�n�����Ōł߂����̂����A100�~�N�������x�̋��̂����Ԃ�40�~�N�������x�̂���ɏ����ȋ��ߍ��ނ��Ƃŏ[�U�������߁A���ψ��͂͋�����d�͏��������邱�Ƃɐ��������B

���݂̃}�j�s�����[�^�B

���̂ق��A�C��ł��܂��܂ȍ�Ƃ��s���g�r�h�A�}�j�s�����[�^���ŐV�̕������̗p�����B����́A�}�j�s�����[�^�ł��͂�����҂ɂ��`��邽�߁A������C���O���X�Ȃǂ����炸�ɂ����Ƃ��ނ��Ƃ��ł����B���������D�ɑ��������̂͐��E���̂��Ƃ������B���������1�N��ɂ́A�C��ŎB�e�����r�f�I�摜�������ŕ�D�ɓ`�����A�Î~�摜�Ƃ��Č��邱�Ƃ��ł��鐅���摜�`���V�X�e�������ڂ��ꂽ�B����܂ł̓p�C���b�g����̒ʘb�A�������𗊂�ɂ��Ă�����D�ł̏c�����A�摜�����������̐l�Ԃ����ʂ��Ăł���悤�ɂȂ�������I�ȏo�����������B���̌�A�����͉���I�ł������}�j�s�����[�^��1995�N�ɂ���ɔ\�͂������A�y�ʂʼn��Q�ɂ������`�^���������g�p�����A�����e�i���X���̗ǂ����̂Ɋ����B2003�N�ɂ͎�~�d�r�Ƃ��ă��`�E���C�I���d�r�𓋍ځB����2004�N�ɂ͐����X�`���J�������f�W�^�����ɑΉ�����ȂǁA���X�i������Ȋw�Z�p�ɉ����u����6500�v������݂Ȃ��i���𑱂��Ă���B

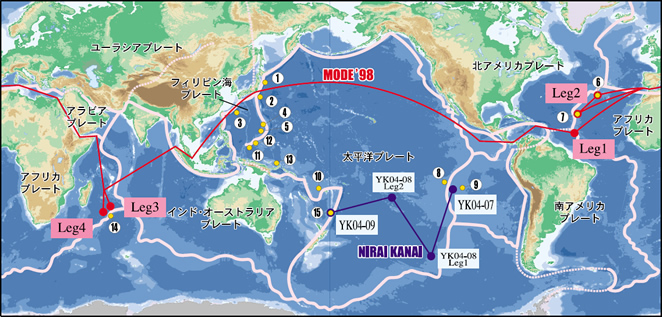

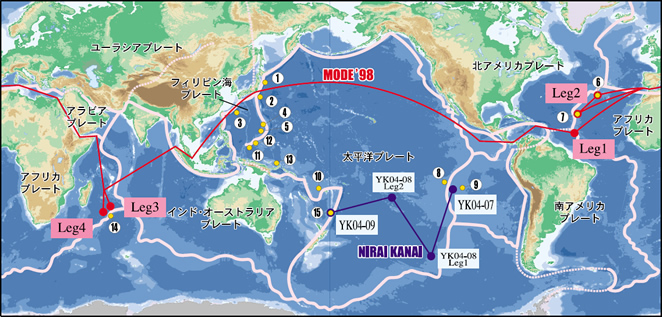

�u����6500�v�̎�Ȑ��q�n�_�ƁA�u�C���h�m���q����MODE '98�v�i1998�N�j�A�uNIRAI KANAI �u����6500�v�E�u�悱�����v�����m��q�C�v�i2004�N�j�̍q�H�ɁA�n���̃v���[�g���d�ˍ��킹�Ă݂��B�v���[�g�����߂��������E���W���I�ɒ������Ă��邱�Ƃ�������B

�n�}���̐��q�n�_�͈ȉ��̒ʂ�B

1.���{�C�a�@2.�ɓ��E���}���C�a�@�@3.�쐼�����C�a�@�@4.�}���A�i�g���t�@�@5.�암�}���A�i�g���t�@

6.7.�吼�m�����C��@

8.9.�������m�C�c�@10.�k�t�B�W�[�C�~�@11.�p���I�C�a�@12.���b�v�C�a�@

13.�}�k�X�C�~�@14.�C���h�m�@15.�P���}�f�b�N����

�u����6500�v�̓�����́A�������̖ڂ̑O�ɐ[�C�̔��������i��A�����ɐ������邳�܂��܂Ȗ������X�ƏƂ炵�o���Ă��ꂽ�B�p�C���b�g�������[�C�̕��i�����Ȃ���A�u����6500�v��17�N�Ԃ̍s�����ӂ�Ԃ��Ă݂悤�B

��YK00-00�Ƃ����q�C���ԍ���JAMSTEC�̃z�[���y�[�W�̐[�C�摜�f�[�^�x�[�X�̉摜�������ł���Bhttp://www.jamstec.go.jp/dsidb/

|

���������[�J�[�ɂ��������^�]���q�Ő[�x6,527�����L�^ |

|

��6��

��1����q�i���͘p�j |

|

���������q�J�n

��7��

�O�������{�C�a�C���ΖʂɂĊC

��̗ڂ��i6,366���j

�O�������{�C�a�ɂăi�M�i�^�V

���E���K�C��

��11��

�ʎZ100����q�B���i�k�t�B�W

�[�C�~�j |

|

��10��

�ɓ��E���}���̒���

���ɂČ~�������Q�W

�� |

|

��5��

�ʎZ200����q�B��

�i���{��j

��6���`11��

�吼�m�����C��Ɠ���

���m�C�c�ɂĒ������q

�iMODE'94�j���{

���\�肵�Ă���60��

�q������ |

|

��10��

�ʎZ300����q�B���i�}�k�X�C�~�j |

|

��6��

�O�������{�C�a�ɂ�

���їސ�����

�i6,360���j

��10��

�ʎZ400����q�B��

�i��C�g���t�j |

|

��6���`11��

�吼�m�����C��Ɠ쐼�C���h�m�C�䑼�ɂĒ������q�iMODE'98�j�����{

���C���h�m�ŗL�l�����D�Ƃ��ď��߂Đ��q���s�������X�{���C�m���ɎQ��

��11��

�쐼�C���h�m�C��ɂĐV��̋���C�J�� |

|

��8��

�ʎZ500����q�B���i�n���C�������Ӂj |

|

��3��

�ʎZ600����q�B���i�쐼�����j

��12��

�쐼�C���h�m�C��y�уC���h�m�����C�䒲�����q���{ |

|

��7���`8��

�n���C�������ӊC��ΎR�������q���{

��8��

�ʎZ700����q�B���i�n���C�������Ӂj

��10��

�C���h�l�V�A�W�������쐼���������q���{

�n�k�̍��ՂƎv����f�w�B�e�i���[2,092�`2,102���j�C���h�l�V�A�哝�̃��K���e�B���K�D |

|

��3��

�ї��q���A�쐼�����ɂĐ��q�����i��733����q�j

��11��

�ʎZ800����q�B���i�p���X�x���C�~�j |

|

��7�`9��

�����m��q�C�uNIRAIKANAI�v�ɂĒ����̒��S�Ƃ��Ċ���

|

|

��7��

�ʎZ900����q�B���i�}���A�i�g���t�암�j |

|

��1���`2��

�C���h�m�����C��ɂăX�P�[���[�t�b�g�̐��Ԃ�[�C��̔M���������ɂ����Ċώ@�i���[2,424���`3,394���j |

|

��3��

�ʎZ1,000����q�B�� |

�u�[�C�ɖ���M���V�A��ՁH�v

�u�[�C�ɖ���M���V�A��ՁH�v

�k�t�B�W�[�C�~

2,730�� YK91-04

���{�C�a�Ŕ������ꂽ�V������

���{�C�a�Ŕ������ꂽ�V������

���{�C�a

6,270�� YK91-02

�����F�̃A���r���L

�����F�̃A���r���L

�}���A�i�g���t�M�����o��

3,604��

YK92-07

�~���Ɍ`�����ꂽ�����Q�W

�~���Ɍ`�����ꂽ�����Q�W

���}���C�撹���C�R����

4,036�� YK92-05

���m�n�i�K�j�̕���

���m�n�i�K�j�̕���

�������m�C�c�iEPR�j

2,603�� YK94-04

�u���b�N�X���[�J�[�ɌQ����G�r

�u���b�N�X���[�J�[�ɌQ����G�r

�吼�m�����C��(TAG)

3,637�� YK94-02

����u���b�N�X���[�J�[

����u���b�N�X���[�J�[

�������m�C�c�iEPR�j

2,606�� YK94-04

�z���C�g�X���[�J�[�Ɖ����̓�

�z���C�g�X���[�J�[�Ɖ����̓�

�����m�}�k�X�C�~

1,700�� YK95-07 �z���C�g�X���[�J�[�Ɖ����̓�(2)

�z���C�g�X���[�J�[�Ɖ����̓�(2)

�ʎZ500����q�B��

�ʎZ500����q�B��

�n���C��������

3,036m YK99-07

�K�X�n�C�h���[�g�̖A�̃V�����[

�K�X�n�C�h���[�g�̖A�̃V�����[

�擇�Q����4�^�ߍ�

18�� YK04-05 ���E�ő�̊C��n�◬��

���E�ő�̊C��n�◬��

�������m�C�c

2,765m YK04-07 ���E�ő�̊C��n�◬��(2)

���E�ő�̊C��n�◬��(2)

�S�̃E���R���������L�u�X�P�[���[�t�b�g�v���̎�

�S�̃E���R���������L�u�X�P�[���[�t�b�g�v���̎�

�C���h�m�����C��

2,443m

�ʎZ1,000����q�B��

�ʎZ1,000����q�B��

���ԊC�u�C��

1,471��

�����҂̃j�[�Y�ɉ�����Z�p�J���͂�

�`�[�����[�N���u����6500�v��i��������

�C�m�H�w�Z���^�[�́A1971�N�ɊC�m�����J���@�\�iJAMSTEC�j�̑O�g�̊C�m�Ȋw�Z�p�Z���^�[������������������A�C�m��T�����邽�߂̊�ՋZ�p�̌����J���ƁA�����҂̃T�|�[�g���s���Ă����Z�p�J�������p�����Ă���B���݂͂���ɊC�m�����Ɍ������Ȃ�7�ǂ̊C�m�����D��A�L�l���������D�u����6500�v�A���l�����T���@�Ȃǂ̉^�q���S�����Ă���B�����̍\�z�i�K����u����6500�v��������Ă����C�m�H�w�Z���^�[�E�{��Z���^�[���ɁA�u����6500�v�ɂ�����z���Ɩ������B

>>�����͂�����

���E�Ő[�܂Ő�������D������Ӌ`��

������\�ɂ���Z�p�������Ƃɂ�����

����`�i�i�߂�1983�N�ɗL�l���������D�u����2000�v�̐����v���Ƃ��ē����B���̌�A�u����2000�v�ŕ��i�߂܂ł߁A1999�N4���ɗL�l���������D�u����6500�v��3��ڎi�߂ƂȂ����B�ȗ��A�^�q�`�[���̒��Ƃ��āA�p�C���b�g�A�R�E�p�C���b�g�A�����ǂ�q�@�ǐ��ǂ��܂Ƃ߁A�x����D�u�悱�����v�̑D�ォ��A���܂��܂ȓV����������ɂ߂Ȃ���A���S�������I�Ȑ��q�̂��߂ɍאS�̒��ӂ��͂���Ă����B

>>�����͂�����

���D�����ł̓p�C���b�g�͖��܂�Ȃ�

���L���D��S�����q�ƌ������[��������

���X�؋`�����q����1989�N�ɗL�l���������D�u����2000�v�̉^�q�v���Ƃ��ē��������B���̌�A�L�l���������D�u����6500�v���������A1993�N����u����6500�v�̉^�q�`�[���ɔz�������B�����m�A�q�@�ǐ��m�A���q�m�ȂNJe�E���o�����A���݂͐��q���B����܂Łu����2000�v�ł�75��A�u����6500�v�ł�149��̐��q�o�������B�܂��N�����������Ƃ̂Ȃ��ꏊ�ōŏ��̖ڌ��҂ƂȂ�̂́A���܂��ɖ��͓I�ȑ̌����Ƃ����B

>>�����͂�����

�L�l�̐[�C�����𑱂��邽�߂ɂ�

�u����6500�v�ɂ��D�ꂽ�������ʂ�

����v���O�����f�B���N�^�[�iPD�j�́A�L�l���������D�u����6500�v����D�ƂȂ���2002�N�̃C���h�m�������q�ŁA�M��������ɒn���ŌÂ̐��Ԍn�Ɣ��ɂ悭�����n�C�p�[�X���C�����B����ɓS�̗������L�A�X�P�[���[�t�b�g��ߊl�����B���̌���ϋɓI�Ɂu����6500�v�����p���Ă���A�����ő���15����q�ŁA�����̌������ʂ������Ă���B���̔w�i�ɂ́A�L�l�����D�Ȃ�ł͂́A�l�Ԃ̖ڂŐ[�C������M�d�ȋ@�����낤�Ƃ���A����PD�̋����v�����������̂ł���B

>>�����͂�����

�����҂̃j�[�Y�ɉ�����Z�p�J���͂�

�`�[�����[�N���u����6500�v��i��������

�C�m�H�w�Z���^�[�́A1971�N�ɊC�m�����J���@�\�iJAMSTEC�j�̑O�g�̊C�m�Ȋw�Z�p�Z���^�[������������������A�C�m��T�����邽�߂̊�ՋZ�p�̌����J���ƁA�����҂̃T�|�[�g���s���Ă����Z�p�J�������p�����Ă���B���݂͂���ɊC�m�����Ɍ������Ȃ�7�ǂ̊C�m�����D��A�L�l���������D�u����6500�v�A���l�����T���@�Ȃǂ̉^�q���S�����Ă���B�����̍\�z�i�K����u����6500�v��������Ă����C�m�H�w�Z���^�[�E�{��Z���^�[���ɁA�u����6500�v�ɂ�����z���Ɩ������B

�{��Z���^�[����JAMSTEC�ɓ������̂́A�u6,000m���̐��������D������I�v�Ƃ������Ƃ��A�܂����Ƃ��Č���Ă������ゾ�����B���悢��u����6500�v�̑O�g�u����2000�v�ɒ���Ƃ����Ƃ��A�{��Z���^�[���͕ʂ̃v���W�F�N�g��S�����Ȃ�����A���̊J����������Ă����B�u�����A�������Z�p�J���҂ɂ́A�Z�p���Ȋw�����[�h����̂��Ƃ����M���z�����������̂ł��v

���ƂȂ��Ă͕s�v�c�����A�����ɐ旧���Č����҂Ɂu�w����2000�x�łǂ������������������ł����v�ƕ����Ă��A�C���[�W���킩�Ȃ��̂��A���܂�j�[�Y���o�Ă��Ȃ������Ƃ����B�u�������A�ł����Ƃ���A��D���Ē������������Ƃ��������҂����o���܂����B�悭�Ȋw�ƋZ�p�͗��ւƂ����܂����A���̎��X�ň�������͂̋����ق������[�h���A���݂����O�i����̂��Ǝv���܂��v

�u����6500�v�͌����p�̗L�l�����D�ł��邩��A���E�Ő[�̈��͂ɑς��Ĉ��S�ɐ��q���邾���łȂ��A�摜�Ȃǂ̏����m���ɑ����đ���A�Ƃ��ɂ͐�����ߊl�������A���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ψ��Ⓥ�ڃL���p�V�e�B�̐�����N���A���Ȃ���A�ʓr����̊J�����K�v�ȂƂ�������B�������A����ȍH�v�������ʔ����̂��Ƃ����B�C���͕��ʂ̏Ɩ��ł͎U�����Ă��܂��B�e�ł��Ȃ��̂ŁA��������Ă邱�Ƃ��ł���悤�ɃJ�j�̒܂̂悤�ȃA�[�����C�g���J���������Ƃ��������B

�����҂̈ӊO�ȗv�]�ɋ������Ƃ�����B�{��Z���^�[���́A�[�C�ł̌������Ԃ��\���m�ۂ��邽�߂ɁA�[���Ƃ���ɂ��ǂ蒅���̂������ł������ق����悢�Ǝv���Ă����B�Ƃ��낪�N���Q�Ȃǒ��w�̐����̌����҂���́A�u���q�r���ŏƖ������Ă������ώ@�������v�Ɨv�]���ꂽ�̂��B�u�ŏ��̐v���p�[�t�F�N�g�ł͂Ȃ��A�v�]���o�Ă������_�ʼn��ǁA�������K�v�ł��B�w����6500�x���Ƃ��Ƃ�悢���̂ɂ������B�����҂̃j�[�Y���o��قǁA��肪��������܂��v�B

���݁A�u����6500�v�̗��p�͌��吧�ł���BJAMSTEC�̌����҂ł����Ă������ɏ��K�v������B�u�̑������̂͑�ςł���B1�����ɂ�1�疜�~�ȏ�̂�����������܂�����A���������ɂ͂悢���ʂ��o���Ă��炢�����ł��B���ۂɂ���܂ł����E�I�Ȑ��ʂ��o�Ă���A�������ɂƂ��Ă����ɂ��ꂵ�����Ƃł��B���ɔ������̌����ł́A���ȏ�������������悤�ȐV�����������o�Ă��܂��B�C�̂Ȃ���C�ꉺ�ɂ́A���������m��Ȃ����Ƃ��܂��܂��l�܂��Ă���̂ł��B���̔������ǂ̂悤�ɐl�Ԃ̖��ɗ����Ă����̂����A�܂��y���݂ł��v

�悢���ʂ��o���ɂ́A�@�B�̐��\�͂�������A�`�[�����[�N���厖���B�����҂�����ꂽ���Ԃ̂Ȃ��ōő�̐��ʂ��o����悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�p�C���b�g�A��D�̃X�^�b�t�A���j�^�[����l�A��������l�����Ă�͂����킹�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�u���Ƀp�C���b�g�͒@���グ�ŁA�����̌����҂ƂƂ��ɐ��q���A�m����m�E�n�E�L���~���Ă��܂��B���̐l�I�ȃm�E�n�E���A���̐���ɓ`���Ă��������B�ł�����A���А����D�ɏ�肽���Ƃ����Ⴂ�l�ɗ��Ă��炢�����̂ł��B�����g�A�C���D���Ƃ��������ł��̕���ɓ���܂����B�����ƔM�ӂ�����A�ꂩ�狳�炵�܂��B���낻�돗���p�C���b�g���o�Ă������ł��ˁv

�����n�̌����ł́A�������̂��̂�ߊl����̂�������A���������ǂ̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂��A���̂Ȃ��Ő������������Ă���悤�������킵���m�邱�Ƃ��d�v�ł���B�����Ō����p�̎B�e��ނ�B�e�m�E�n�E����ɂ��͂𒍂��B�u���̔w�т��1�{1�{�܂ŃN���A�ɉf��A�����҂���������Ƃɕ��ނ��ł��܂��B�悢�f�����B���ƁA�Ȋw�I�m���͂���ɐi�ނ̂ł��B�ł�����JAMSTEC�ł͉f���W�̐l���劽�}�ł��B�M�ӂ����l�����ɂ��З��Ă��炢�A�Ƃ��Ɏ�����̐����D�v��𗧂Ă邱�Ƃ��ł�����ꂵ���ł�

�C���D���A�����ă��m�Â��肪�D���ȎႢ�l�����ɂ��A���ЍL���u����6500�v�̑��݂��A�s�[���������Ƃ����B�u�l�̌�ǂ��ł͂Ȃ��A���E�ŏ��߂Ă̂��̂�ڎw����l�旈����A�ꏏ�ɂ�낤����Ȃ����v�Ƃ����̂��A�{��Z���^�[������̃��b�Z�[�W�ł���B

�݂₴���E��������

��1945�N�ΐ쌧���܂�B�H�w���m�B1972�N�C�m�Ȋw�Z�p�Z���^�[�i���A�C�m�����J���@�\�j�Ɍ������Ƃ��ē����B�C�m�G�l���M�[�Ȃǂ̋Ɩ��Ɍg���A�g�͔��d���u�̌����J���𗧂��グ�A���E���B���B1987�N�C��J���E���p�����������劲�A1997�N�����Ɩ����������o�āA2006�N�C�m�H�w�Z���^�[�Z���^�[��

���E�Ő[�܂Ő�������D������Ӌ`��

������\�ɂ���Z�p�������Ƃɂ�����

����`�i�i�߂�1983�N�ɗL�l���������D�u����2000�v�̐����v���Ƃ��ē����B���̌�A�u����2000�v�ŕ��i�߂܂ł߁A1999�N4���ɗL�l���������D�u����6500�v��3��ڎi�߂ƂȂ����B�ȗ��A�^�q�`�[���̒��Ƃ��āA�p�C���b�g�A�R�E�p�C���b�g�A�����ǂ�q�@�ǐ��ǂ��܂Ƃ߁A�x����D�u�悱�����v�̑D�ォ��A���܂��܂ȓV����������ɂ߂Ȃ���A���S�������I�Ȑ��q�̂��߂ɍאS�̒��ӂ��͂���Ă����B

�L�O���ׂ��u����6500�v�̑�1,000��ڂ̐��q�\��́A����̓쐼�����A���ԊC�u���ӁB2007�N3�������̗\�肾�B����I�ɍs����u����6500�v�̓_�������̒���Ƃ������ƂŁA���q�ړI�̓X�^�b�t�̂��߂̌P�����q�ƂȂ�B���炭��D���Ă��Ȃ������p�C���b�g�̘r���炵��V�l�̋��炪�ړI���B�u���ɁA�傫�ȃC�x���g�Ƃ��������ł͂���܂���ˁB1,000��Ƃ������q�����A��͂肻��܂ł̍q�C����q�������ɂ���Ă��ꂽ���Ƃ���Ԃł��v

�u����6500�v2006�N�Ō�̍q�C�́A�����̊O�q�������B8���̒��{�ɏo�q���A�A���Ă����̂�11�����{�B�p���I����}���A�i�������ӂ��܂��A�Ō�ɗ���������̂��^�q�`���ӂ��B���̎����A���V��ɂ͋�J�����Ƃ����B�씼���͂��傤�Ǐt����Ăւ̋G�߂̕ς��ڂŁA���������A���˂肪�����������������B�u���̍q�C�͒n���n�̌����҂̐��q�ŁA�n��̍̎悪�ړI�ł����B�����҂̊�]��3,000m���炢�̐��[��_���Ă�����ł����A�����A3������4���̂��˂肪�����āA�Ȃ��Ȃ���]�̃|�C���g�܂ōs���Ȃ��B���ǁA�����C��̓��X�̎��ӂł��˂�̂Ȃ��ꏊ��T����1,500m���x�̂Ƃ���Ő��q����Ȃǂ��āA���Ƃ��\��̐��q�����̓N���A���܂����v�B�[�C�����Ƃ����ƁA�������͐[���Ƃ������댯���܂��z�����邪�A���ۂɈ�ԃg���u�����N���₷���̂͐����D�̒����A�g���Ƃ������C��ł̍�Ǝ����Ƃ����B�u�����D�͈�x�C�ʉ��ɐ����Ă��܂��A�������炢�C�オ�r��Ă��Ă��Â��Ȃ�ł��B�ނ���A�V��ɍ��E�����̂́A�D�̂�݂��Ē�������܂łȂ�ł��ˁB����ɍ�Ɣǂ̃{�[�g�ɂ��d��������܂�����B�ł�����A���z�������A�C�ʉ��Ő����D��g���ł����D�����������ł����ǂˁv�B���V�A�̐��������D�u�~�[���v�̕�D�Ȃǂ́A�傫�ȑD�̂ŕ�����������g����Ƃ����₷���悤�H�v���Ă���Ƃ������A��D���傫������ƁA���x�͏���肪�����Ȃ��Ȃ�B���̃o�����X�͂Ȃ��Ȃ�����悤���B

![������̐����D�ɖ]�ނ���](images/interview/sub_title2-2.gif)

���݁A�L�l���������D�Ƃ��Ă͐��E�ōł��[���܂Ő����u����6500�v�����A��������17�N���o�߂������݁A�V�����̖����C�ɂȂ�Ƃ��낾�B�u�V�����Ƃ����Ӗ��ł́A�D�̂����d�q���i�Ȃǂ̃p�[�c�̕������ł��B���̂ɂ���ẮA�Â��ă��[�J�[�̍ɂ��Ȃ����̂�����܂�����A����A�������������͍l���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�ł��A�D�̂̕��͂܂��\���g���܂���v�B���N�x�̐����ł��A�������̋@�킪�V�K���ڂ����\�肾�Ƃ����A������[�C����A��胊�A���ȏ���͂��Ă����Ɗ��҂��Ă悳�������B

�ł́A����Ɏ�����̐����D���ڎw���ׂ����͉̂��Ȃ̂��낤�B����Ȃ�W�]���f���Ă݂��B�u�ł���g ful ldepth�h�A�C��̍Ő[���܂œ��B�ł���11,000m���̑D�������Ăق����Ǝv���܂��B��͂�A��Ԑ[���܂ōs���Ă݂����Ƃ����~�]�͂���܂��B�����A����ȏ�ɁA�����ŋZ�p���b������Ƃ������Ƃ��d�v�Ȃ�ł��B�O�l�����̊C�����Z�p�́A�ق��ɂ͂Ȃ��킯�ł�����B���������Ӗ��ł��A���В��킵�Ăق����ł��ˁv�B���E��[�������Ƃ������Ƃ́A����𐬂������邽�߂̋Z�p�����Ƃ������ƁB�u����6500�v������܂ʼnʂ����Ă������̌��т́A�P�ɖ��m�̐��E�̌������L�߂����Ƃ����ł͂Ȃ��̂��B

�C�̌��ꂪ��D�����Ƃ�������i�߂����A�����Őςݏグ�Ă����o�����A��i�ɓ`���Ă������Ƃ��厖�Ȗ����̂ЂƂ��B�������A���������̌o�����������邱�Ƃ����͂������Ȃ��Ƃ����B�u�Ⴂ�l�̎��_����s�������ƂŁA�������ƈ�������ʂ��o�Ă��邱�Ƃ�����B�����āA���ꂪ�����ꍇ�������ł��B�������A�`���Ȃ�������Ȃ��Z�p�́A������Ɠ`���Ă����܂����ǂˁv�B�C�̌����́A�n�������Ȃǂɂ����ɐ[���ւ��厖�ȕ��삾�B�����炱���A�Ⴂ�l�����͂����ƊC�ɖڂ������Ăق����ƍ���i�߂͂����B�����āA�������������𖾂���f�[�^�́A����ɏo�Ȃ���Ύ�ɓ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�u���������Ӗ��ŁA�C�m�Ȋw�̌����҂���łȂ��A�Z�p�҂̕��ɂ��A�����ƊC�ɊS�������Ă��炢�����Ǝv����ł���v

���܂��E�悵��

��1947�N�@�V�������܂�B1983�N�C�m�Ȋw�Z�p�Z���^�[�i���A�C�m�����J���@�\�j�֓����B�u����2000�v�^�q�`�[���z���B�ȗ��A�����D�Ɩ��Ɋւ��A���݂Ɏ���B1994�N�u����6500�v�^�q�`�[���z���B1999�N���u����6500�v�^�q�`�[���i��

���D�����ł̓p�C���b�g�͖��܂�Ȃ�

���L���D��S�����q�ƌ������[��������

���X�؋`�����q����1989�N�ɗL�l���������D�u����2000�v�̉^�q�v���Ƃ��ē��������B���̌�A�L�l���������D�u����6500�v���������A1993�N����u����6500�v�̉^�q�`�[���ɔz�������B�����m�A�q�@�ǐ��m�A���q�m�ȂNJe�E���o�����A���݂͐��q���B����܂Łu����2000�v�ł�75��A�u����6500�v�ł�149��̐��q�o�������B�܂��N�����������Ƃ̂Ȃ��ꏊ�ōŏ��̖ڌ��҂ƂȂ�̂́A���܂��ɖ��͓I�ȑ̌����Ƃ����B

����܂Ōo�������C��͂ǂ����ʔ����Ƃ������X�ؐ��q�������A��͂�M�����o�E���ӂ̓p�C���b�g�Ƃ��Ă��y�����ꏊ���Ƃ����B�u��K�͂ȔM���͑�D���ł��ˁB�C���ʂɃG�r��������A�[���C�̂Ȃ��Ƃ͎v���Ȃ����炢�����ʂ������āA�Ƃɂ����ɂ��₩�ł��v�B�������A�Ƃ��ɔM�����o�E�͐��q�Z�p��v�����ł�����B�u�n�`�����G�ŗ��ꂪ������ł��B�吼�m�����C��Ȃǂł́A�M������ʂɐ����グ�āA�܂�肩�琅���z�����݁A�`���j�[�̎��ӂɑ傫�ȑΗ����N����B���x�𑪂낤�ƃ}�j�s�����[�^�������o����ł����A���D�����Ƃ��̂܂ܑΗ��Ɏ����グ���āA�҂�[����100���߂������邱�Ƃ�����܂��v�B�Ђǂ��Ƃ��ɂ́A�ړI�̍�Ƃ��s���܂ł�2���3��������邱�Ƃ����邻�����B�܂��A�����̔M���͐^�����Ŏ��E���D���B�u�����D�̐����������1���������Ԃ̋��͂ȃw�b�h���C�g3�����炢�̖��邳�ł��B�����4���g���ďƂ炵�Ă��A�M���ɓ���Ɩn�`�̂Ȃ��ɕ��荞�܂ꂽ�悤�ɐ^���ÂȂ�ł���v

�܂��A�C��ł͒��N�̌o�������̂�������ʂ������B�u�ȑO�A�������ꏊ�ɂ�����x�s�������Ƃ���ꂽ�Ƃ��A�̂̈ʒu��s�m���������肷��Ɣ��ɋ�J���܂��B�����D�̎��E�͂�������10���B�܂�A�ړI�n��30���܂Őڋ߂��Ă��Ă��A�C�Â����ɑf�ʂ肵�Ă��܂����Ƃ������ł��v�B�������A�����̐��q�f�[�^����肵�Ď��͂̏��m�F���������Ő��q����̂����A����ł�������Ȃ����Ƃ͂���Ƃ����B�����Ȃ�ƁA����͊����B���Ƃ��A��x���������Ƃ̂���ꏊ�ɂ́A�����D�́g���Ձh���c�邱�Ƃ�����Ƃ����B�u�����D�͒ʏ�A�C�ꂩ�畂�サ�čq�����܂��B�̂������̍���������r����1��50cm���炢�ł����A���x��2�����炢�Ƃ�ƊC�ꂪ���Â炭�Ȃ�B������A�C����ώ@���悤�ƃM���M���܂ō~�肽�Ƃ��ɒ���r���������邱�Ƃ�����܂��B�͐ϑ��x���x���Ƃ���Ȃ�5�A6�N��ł����̍��Ղ��c���Ă����肷���ł��v�B�����Ȃǂ̍��ՂƁA�D�̍��Ղ����ɂ߂�ɂ́A��͂�o���Ɗ����K�v���B���Ȃ݂ɋߔN�́A�����q�@���u�̐��x���オ��A���q�ʒu�̓�����ȑO�قNj�J�͂��Ȃ��Ȃ����������B

�C��ɂ͔M�����o�E�̂悤�Ȋ����I�ȏꏊ�����邪�A���̑����͐ƓD�ɕ���ꂽ�P���Ȑ��E���B�u����Ȍi�F�ł��A���̐��藧����m���Ă���D��S�������Ƃ��ł��܂��B������A�p�C���b�g�ł�������n���A�n�������ȂǁA�ł��邾�������̂��̂ɋ����������Ƃ͑厖�ł��ˁB�������͂��܂��܂ȕ���̌����҂Ɛ���܂��B�܂�A���̎��X�ňꗬ�̐搶���ׂɂ���킯�ł��B�����ŕ������m����ςݏd�˂Ȃ���A�����Ȃ�ɕ������Ă������Ƃ��A���q���Ɍ����̃A�V�X�g��������A�I�m�Ȕ��f�������̂ɂ����ɖ��ɗ���ł��v�B���ɁA����킸��3

���Ƃ��������D�ł́A�����Ɋւ�鎎���̃T���v�����O�⌤���@��̐ݒu�Ȃǂ�����d�����p�C���b�g�ƃR�E�p�C���b�g�ɉۂ�����B�����D�̑��D��@�B�I�Ȓm�������ł̓p�C���b�g�͖��܂�Ȃ��̂��B

���X�ؐ��q�����u����6500�v�ɏ��n�߂��̂́A��167����q���炾���A�N�X�A100�Ƃ̃^�C�~���O���Z���Ȃ��Ă���C������Ƃ����B�u���ۂɒB�����Ԃ��Z���Ȃ��Ă��܂��B�@�B�̉��ǂȂǂŐ��q�����������Ƃ�����܂����A���o�I�ɂ��X�^�[�g����500��܂ł��A500�獡�܂Łi�ʎZ���q��993��j�̕��������Ƃ����Ԃł����B������ɂ��Ă��A1,000�����Ƃ������Ƃ͌P�����q�Ȃǂ����������Ă�800�l�߂��l���C�̒�܂ŘA��čs�����v�Z�ɂȂ�܂��ˁv�B�ڂŌ���C��̌i�F�́A�ǂ�Ȃɐ��\�̂����J�����Ō�������N���ł���A���Ō��������͐�ɉf���ɂ͎c���Ȃ��Ƃ����B�����āA���̐��E����葽���̐l�ɓ`���Ă����800�l�̐l�������A�����A��ċA���Ă������Ƃ��A���������̈�ԑ傫�Ȑ��ʂ��ƍ��X�ؐ��q���͑�����B�u�w����6500�x���������A���S�ɍō��̐��ʂ��グ����悤�ɓw�͂���̂��������̐Ӗ��ł��B������A��������̎d���𑱂��Ă�����悤�A�w����6500�x�ɂ������Ƃ����Ɗ撣���Ăق����ł��ˁv

�������E�悵����

��1966�N�{�錧���܂�B1989�N�C�m�Ȋw�Z�p�Z���^�[�i���A�C�m�����J���@�\�j�֓����B�u����2000�v�^�q�`�[���z���B���������D�̐����A���q�A�������ʋƖ��Ɍg�����{�ߊC�̒����ɎQ���B1993�N�u����6500�v�^�q�`�[���z���B�吼�m�A�������m�A�C���h�m�Ȃǂ̒����ɎQ���B2004�N�C�m�H�w�Z���^�[�����x�����@�D���^�p�O���[�v�z���B2005�N���u����6500�v�^�q�`�[���z��

�L�l�̐[�C�����𑱂��邽�߂ɂ�

�u����6500�v�ɂ��D�ꂽ�������ʂ�

����v���O�����f�B���N�^�[�iPD�j�́A�L�l���������D�u����6500�v����D�ƂȂ���2002�N�̃C���h�m�������q�ŁA�M��������ɒn���ŌÂ̐��Ԍn�Ɣ��ɂ悭�����n�C�p�[�X���C�����B����ɓS�̗������L�A�X�P�[���[�t�b�g��ߊl�����B���̌���ϋɓI�Ɂu����6500�v�����p���Ă���A�����ő���15����q�ŁA�����̌������ʂ������Ă���B���̔w�i�ɂ́A�L�l�����D�Ȃ�ł͂́A�l�Ԃ̖ڂŐ[�C������M�d�ȋ@�����낤�Ƃ���A����PD�̋����v�����������̂ł���B

����PD�́A1998�N�̉���g���t���q�ȗ��A���[2,000m�܂ł̐��q�\�͂����L�l���������D�u����2000�v�Ƃ̉����[�������B�u���Ƃ��Ɛ����E�������n�̌����҂́A�M����������N����̂�����{�ߊC�̔�r�I�C����^�[�Q�b�g�Ɂw����2000�x�Œ�����i�߁A�w����6500�x�͂����Ɛ[���Ƃ���A�������͊C�O�̒����Ƃ������ݕ������ł��Ă��܂����v

����PD�����߂āu����6500�v�ɏ�D�����̂́A2002�N�̃C���h�m�������q�Ɏ�Ȍ������Ƃ��ĎQ�������Ƃ����B���N11���u����2000�v���������x�~�B����PD��2003�N����A�u����6500�v���t�����p���A�����̐��ʂ������Ă����B

���Ɉ�ۓI�������̂́A2004�N�A�쑾���m�ł́uNIRAI KANAI�i�j���C�J�i�C�j�����m��q�C���v���̏o�����ł���Ƃ����B����PD�����̓��E�C�~�̔M������������A�V����2�̔M��������������B�u������w����6500�x�̃p�C���b�g���k�Ɠ���ԈႦ�đ������Ƃ��ɋ��R�A�^�����ȉ��ɑ������ĔM��������������邱�Ƃ��ł��܂����B�p�C���b�g�́w�����̚k�o�Ō������x�Ƃ����Ă��܂����i�j�A�Ƃ������A�l�Ԃ����������炱�����������Ƃ����͎̂����ł��ˁB���̂Ƃ��n���C��w�������ꏊ��AUV�i�����^���l�����@�j�ŒT�����Ă��܂����B�n���C��w��AUV�wABE�i�G�C�u�j�x�͍����\�ŁA�ڊo�����Ɛт������Ă��܂����A���E�C�~�̓����ꏊ�ł͂��ɐV�����������o�܂���ł����v�B�ŐV�^�̃R���s���[�^����AUV�ɁA�L�l�����D������������ƂȂ����B

�u����6500�v�͐����E�������̌����҂ɂƂ��Ă̓x�X�g�}�b�`�ł͂Ȃ��ƍ���PD�͂����B���̔z�u�����ꂷ���Ă��ăp�C���b�g�ƌ����҂̎��삪����邵�A���Z�X�y�[�X�������B����A�u����6500�v���D��Ă���̂́A�g�p�ł��鑍�d�͂��傫�����ƁA�}�j�s�����[�^��2�{����A�T���v���o�X�P�b�g���傫�����Ƃ��B����̓T���v�����O�̂Ƃ��ɈЗ͂�����B

�u����2000�v�̉^�q���A�u����6500�v�͒n���ȂNJώ@���S�̌����҂���D���A�}�j�s�����[�^��T���v���o�X�P�b�g�ł̃T���v�����O�͂���قǑ����Ȃ������B�����������E�������̌����҂���D����悤�ɂȂ�ƁA�p�C���b�g�ɂ͔��ɍׂ�����Ƃ��v�������悤�ɂȂ����B�u���Ƃ��ΔM���E�̓���̏ꏊ�ɁA�T���v�����O�p�̓�������̊p�x�ő}���Ăق����ȂǍׂ����v�������܂����A����ȗv���ɂ��Ή����Ă���邵�A���ꂱ���}�j�s�����[�^�Ŕ������Ă邭�炢�A�p�C���b�g�̘r���悢�̂ł��B�����Č����҂ƃp�C���b�g�̑�������Ȃ��ƌ����͂��܂��s���Ȃ��Ƃ������Ƃ��悭�킩��܂����B�C�����ꂽ�p�C���b�g�����ƍ�ƌ��������ɂ悭�A�������i�݂܂��v�B����PD�́A���Ђ��̗D�ꂽ����Z�p��`�����Ă����Ăق����Ƃ����B

���E�I�ɂ͖��l���̗��ꂪ�i�ނȂ��A�u����6500�v�͉ғ������ł������L�l�����D�ł���B�u�L�l�����ɂ͂����������邵�A���l�T���@�ɂ͂悢�Ƃ���������ł��B�����A���ۂɐ����Č���C��̕��i�ƁA�J�����������Ă������i�͂���Ⴂ�܂��B�������A�������A�ْ����邵�A�����ւ�ł����A�����̖ڂŌ��邱�Ƃɂ͂��ꂾ���̉��l������܂��v�B���̐��l���ł��Ȃ����l����邽�߂ɁA����P D �͂����āA�u����6500�v���g���ċƐт������邱�Ƃɂ�������Ă���B

�܂��AAUV�△�l�T���@�ƗL�l�����D���A�g���āA���ꂼ��̓��ӕ�������ׂ����ƍ���PD�͂����B�u�J�����Ō���Ɖ��ߊ���������܂��A�l�Ԃ̖ڂ�3�����Ŕc�����܂�����A��u���������Ń��m�̈ʒu���킩��܂��B�܂���24���ԓ���AUV�ŒT�����āA�Ȃɂ���������l�̖ڂŊm���߂��ق��������B��ʂɃT���v����ߊl����͖̂��l�T���@���������̂ł��B�L�l���܂߂Č����I�ȉ^�p������悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���v

���ɍŋ߂̊C�m�����́A����������ċ����łЂƂ̃^�[�Q�b�g���𖾂���Ƃ����`�ɂȂ��Ă���B���ꂾ���ɁA�����D���D�̑g�ݍ��킹����g��������葽�l�ɂȂ��Ă����B�u����6500�v���A��D�△�l�T���@�AAUV�ƍł����������̗ǂ��g�ݍ��킹�ŁA�t���L�V�u���ɉ^�p���邱�Ƃ����߂��Ă��Ă���̂ł���B

�������E����

��1969�N���s�{���܂�B�_�w���m�B1994�N�č����V���g����w�q���������A1997�N���{�w�p�U����A�Ȋw�Z�p�U�����ƒc�������A1999�N�č��p�V�t�B�b�N�m�[�X�E�G�X�g�������������m���������o�āA2000�N�C�m�Ȋw�Z�p�Z���^�[�i���A�C�m�����J���@�\�j�֓����B���̌�A�n�k�������������̈�O���[�v���[�_�[���o�Č��E�B2002�N��P��Ɍ����������w��w���܁A2004�N��P��JAMSTEC���쉡�f�����A�E�H�[�h���

�L�l���������D�u����6500�v�́A�L�l�Ƃ��Ă͐��E�Ő[�̐����\�͂������A�����Q�N�U���̏����q����P�V�N�Ԃ̉^�p���o�āA����19�N3��15���ɁA�ʎZ1,000��ڂ̐��q��B�����܂����B

����1,000��̐��q�B�����L�O���āA�u����6500�v�Ƃ��̎x����D�u�悱�����v�̈�ʌ��J����эu��������{���܂��B

��ÁF�Ɨ��s���@�l�C�m�����J���@�\�@���́F���{�Ȋw�����ف@���c�@�l�����`�u������

�J�Ó��e�ɂ���

- ��ʌ��J�F

- ����19�N3��27���i�j13:00�`16:00�i��t�I��15�F30�j

- ����19�N3��28���i���j10:00�`16:00�i��t�I��15�F30�j

- �u����F

- ����19�N3��28���i���j16:00�`17:00

- �u���ҁF

- �m���t�B�N�V������Ɓ@�R�� ������

- �u���e�[�}�F

- �u�L�l�����D�ɂ��[�C�����̐��ʂƓW�]�v

- �u���T�v�F

- �L�l���������D�u����6500�v��D�ł̓��������̌���[�C�����ւ̊��҂��f���̏Љ�����킹�ču������\��B

����ʌ��J�A�u����Ƃ��ɎQ���̎��O�o�^�́A�s�v�ł��B�܂��A����͖����ł��B

�ꏊ

�����`���C�u���@�i�ʎ��@�ē��}�j

�i�u����͐��C�q�D�^�[�~�i���z�[���ōs���܂��B�j

- �s�o�X�F

- ���C�u���s���A�I�_����

- �s03

- �l�b�J�w���i������A����l���ڌo�R�j

- �s05

- �����w�ۂ̓�������i�����A���ǂ��w�o�R�j

- ��12

- �����w���d�F�����i�����w�o�R�j

- ��13�b

- �ю����w���i�L�F�w�o�R�j

- ����o�X�F

- ���̏o�V���i�i�q�l��������k����W���j����10���u���C�v�ɂĉ��D

���̑�

1�j���V�ɂ�蒆�~�ƂȂ邱�Ƃ�����܂��B���~�̏ꍇ�́A�{�z�[���y�[�W�ɂĂ��m�点�������܂��B

2�j���w�җp�̒��ԏ�͂���܂���B

3�j�D���͒i���������댯�Ȃ��߁A�n�C�q�[���E�T���_�����ł́A�܂��͎��C��ттĂ̌��w�͂��������������B

4�j���w���ȉ��́A�ی�҂��K���������������B

���₢���킹

�C�m�n����L��� TEL�F045-778-5440E-mail�F PR@jamstec.go.jp

�u�[�C�ɖ���M���V�A��ՁH�v

�u�[�C�ɖ���M���V�A��ՁH�v ���{�C�a�Ŕ������ꂽ�V������

���{�C�a�Ŕ������ꂽ�V������ �����F�̃A���r���L

�����F�̃A���r���L �~���Ɍ`�����ꂽ�����Q�W

�~���Ɍ`�����ꂽ�����Q�W ���m�n�i�K�j�̕���

���m�n�i�K�j�̕��� �u���b�N�X���[�J�[�ɌQ����G�r

�u���b�N�X���[�J�[�ɌQ����G�r ����u���b�N�X���[�J�[

����u���b�N�X���[�J�[ �z���C�g�X���[�J�[�Ɖ����̓�

�z���C�g�X���[�J�[�Ɖ����̓� �z���C�g�X���[�J�[�Ɖ����̓�(2)

�z���C�g�X���[�J�[�Ɖ����̓�(2) �ʎZ500����q�B��

�ʎZ500����q�B�� �K�X�n�C�h���[�g�̖A�̃V�����[

�K�X�n�C�h���[�g�̖A�̃V�����[ ���E�ő�̊C��n�◬��

���E�ő�̊C��n�◬�� ���E�ő�̊C��n�◬��(2)

���E�ő�̊C��n�◬��(2) �S�̃E���R���������L�u�X�P�[���[�t�b�g�v���̎�

�S�̃E���R���������L�u�X�P�[���[�t�b�g�v���̎� �ʎZ1,000����q�B��

�ʎZ1,000����q�B��