粒子追跡技術とは

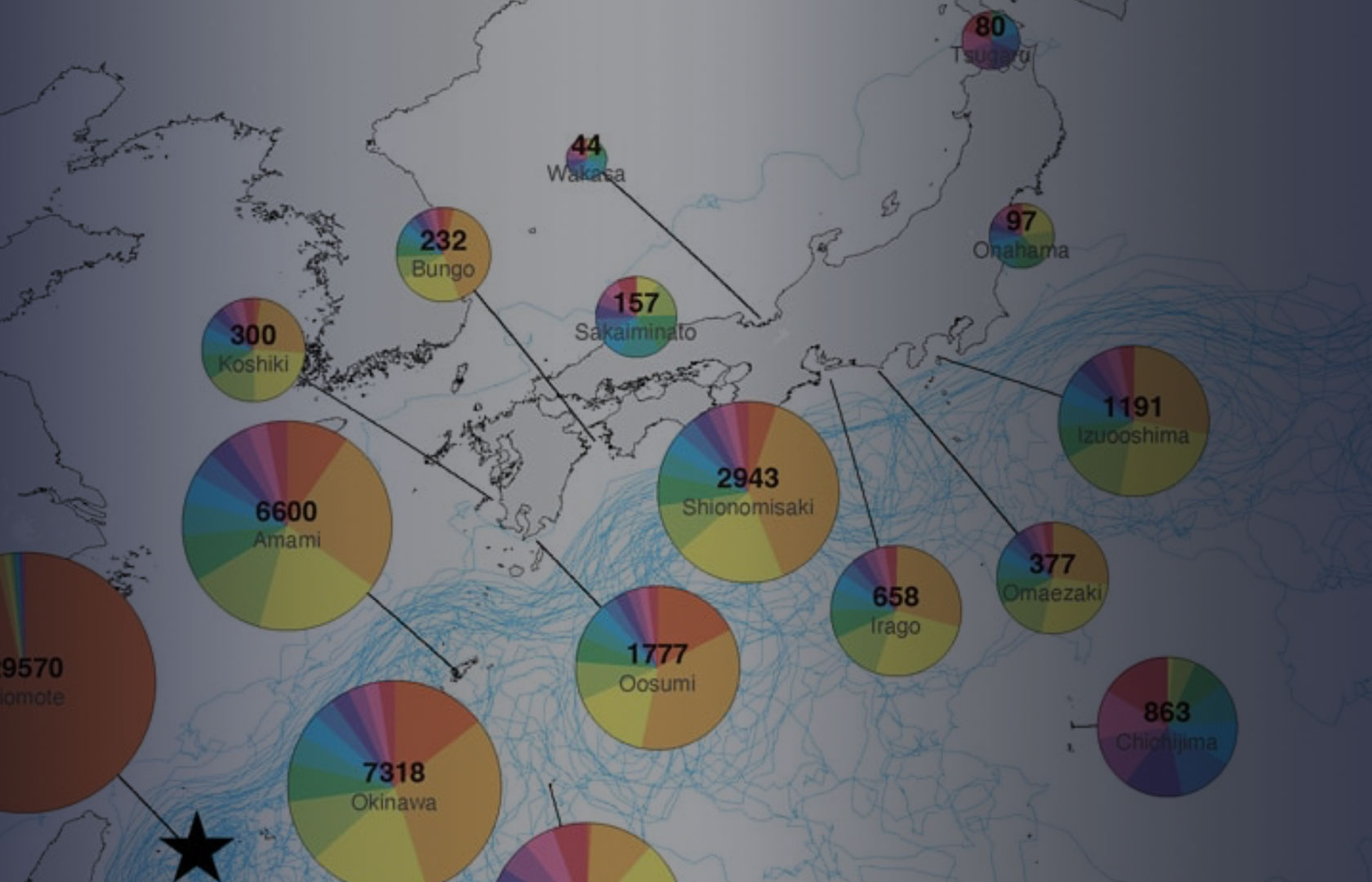

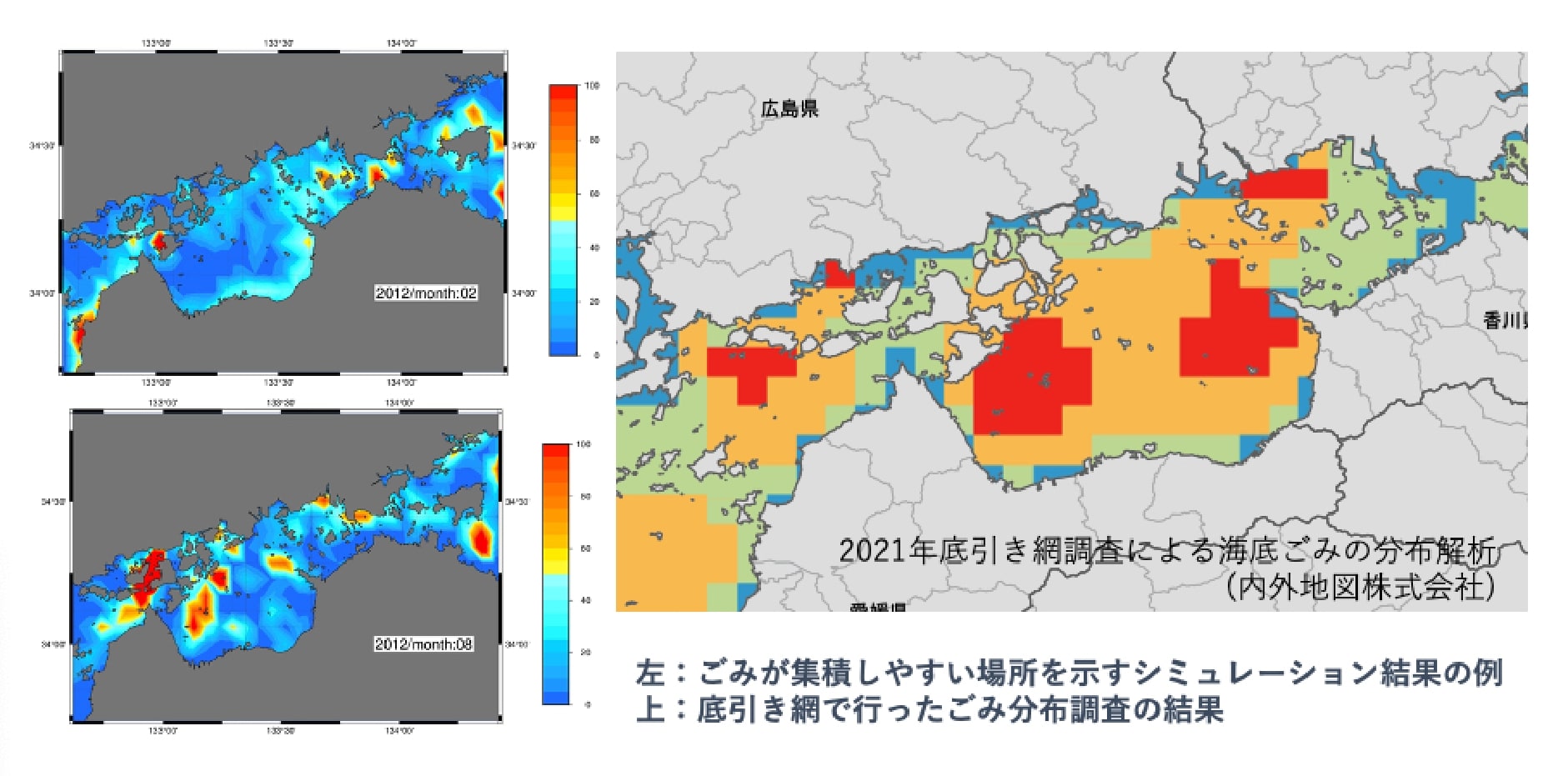

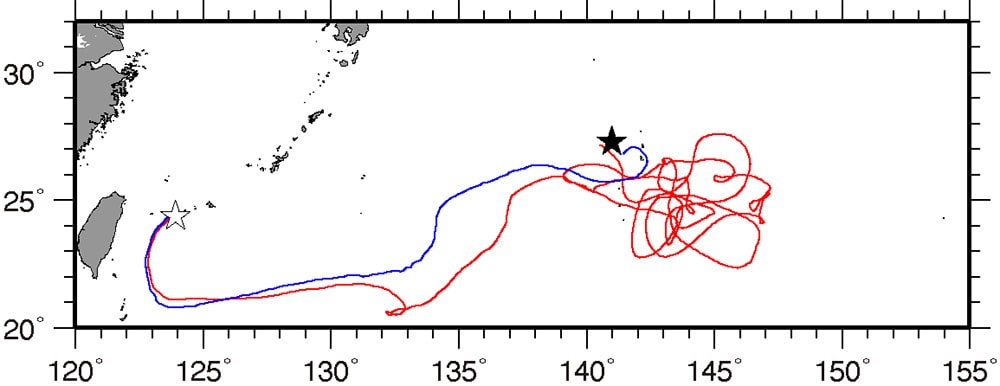

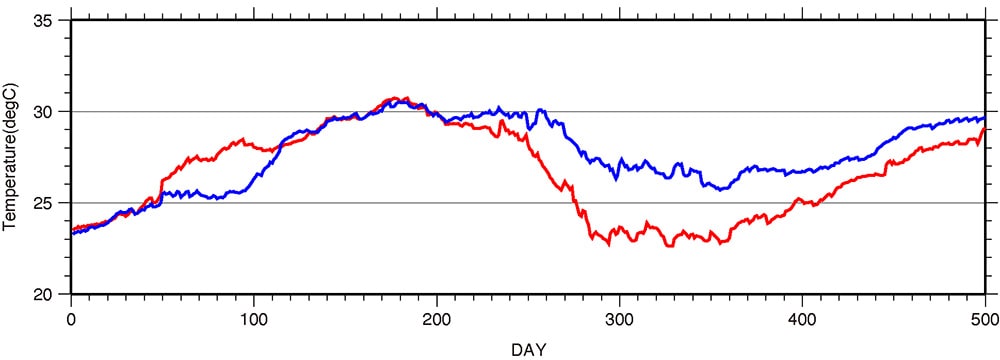

海の流れによってどのように物質が輸送されるかを計算する粒子追跡シミュレーションは1980年代に始まりました。2000年代には海洋モデルで渦解像度(数十kmスケール)の流れが計算できるようになり、海洋モデルの高解像度化と歩調を合わせて、プランクトン、魚の卵、汚染物質などの行き先を探る粒子追跡シミュレーションを用いた研究が急増しました。身近な例で言えば、海難事故の漂流者の救出にも粒子追跡シミュレーションが使われています。 JAMSTECでは2003年に開発された世界初の渦解像度モデルOFESを皮切りに、現在では500mスケールで特に沿岸部の物質輸送に重要な潮汐の影響を考慮した超高解像度海洋モデルの開発に取り組んでいます。これらの海洋モデルの流速場を用いた粒子追跡シミュレーション結果について紹介します。粒子追跡シミュレーションの目的は、どこに輸送されるかを知りたいケースと、特定の場所にいつ・どれほどの量が輸送されてくるかを知りたいケースに大別されます。前者の例として瀬戸内海を漂う海ごみがどこに集積されるかを予測した事例、後者の例としてある海底火山が噴火したら主要な港湾にいつどれほどの軽石が流れ着くかを予測した事例を紹介します。また、粒子追跡はあくまでシミュレーションであり、複数の輸送経路が予測されてもどれが真実であるかはわかりません。この問題を解決するため、漂流物に付く付着生物を使った輸送経路の絞り込みという新しい試みについても紹介します。