《トピック紹介》

南海トラフ及びその周辺で発生する地震の活動状況を迅速かつ精度良く把握出来るようになることを目指し、海域と陸域をあわせた三次元地下構造モデルを構築するとともに、そのモデルに基づいて自動的に震源位置を推定するシステム、地震活動の時間的・空間的な分布を可視化するシステムの構築を行っています。

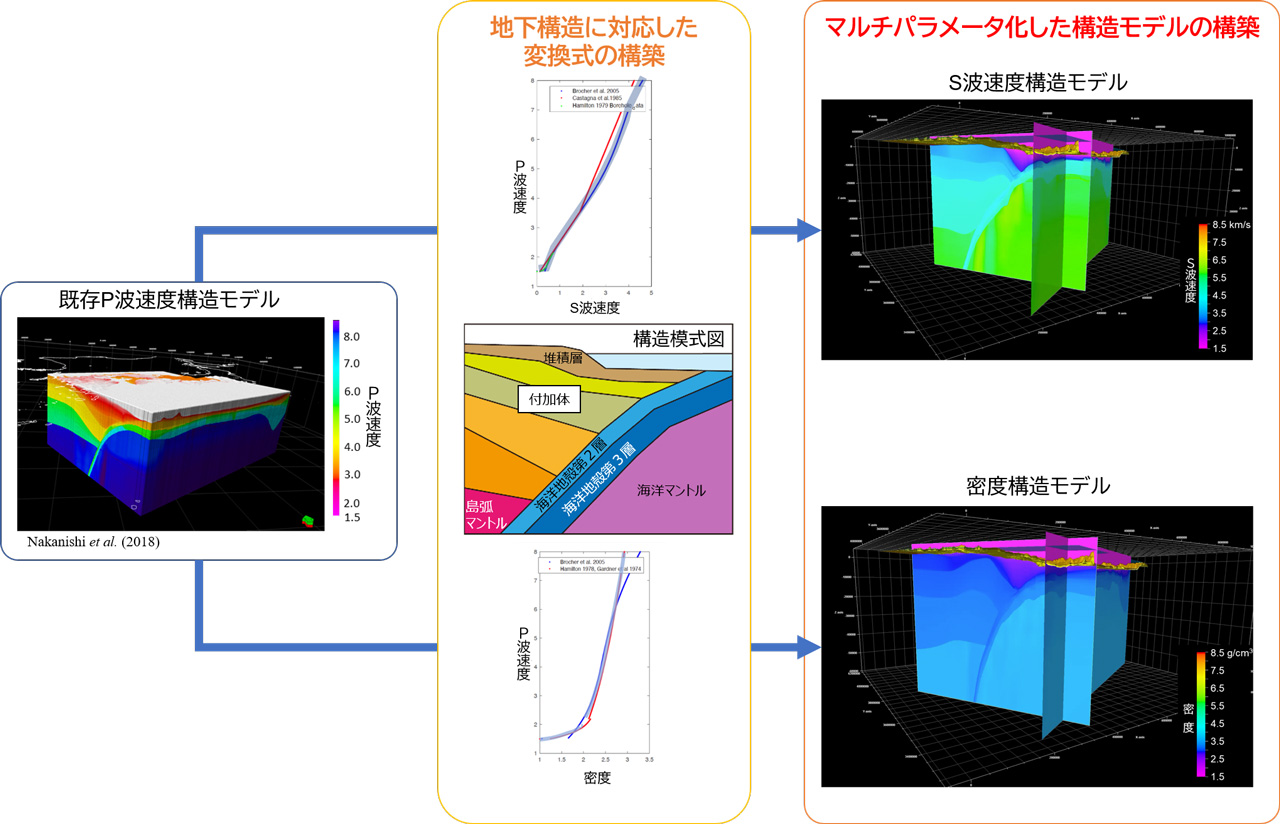

構築中の海陸統合三次元地下構造モデルは、震源位置の推定だけではなく、地殻変動評価、強震動の予測など、様々な用途に共通して用いることが出来るモデルとなることを目指しています。三次元地下構造の一部となる既存のP波速度構造モデルに、新たな地下構造調査研究等の成果を取り込むことで精緻化・高精度化を進めるとともに、S波速度構造や密度構造などマルチパラメータの三次元地下構造モデルを構築します。S波速度構造や密度構造は現実的な既存モデルがないため、まずは、過去の調査や室内実験等の知見に基づいて考案した変換式を既存P波速度構造モデルに適用することでS波速度構造や密度構造を含む三次元地下構造モデルのマルチパラメータ化を進めています。また、地下構造調査データの解析によるS波速度構造などの推定とともに、構築した三次元マルチパラメータモデルを調査データに基づいて検証することで、三次元地下構造モデルの信頼性を高めていきます。

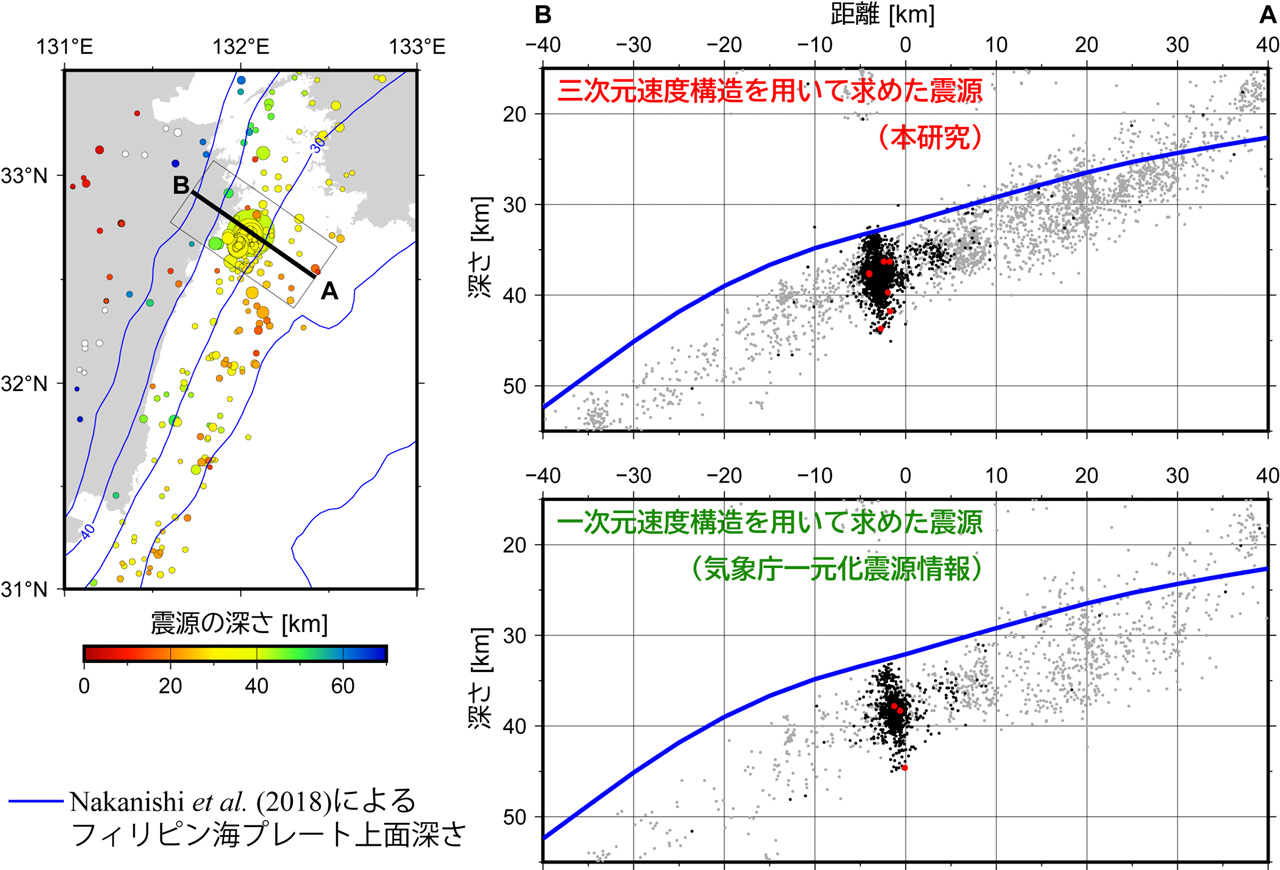

一方、三次元の地震波速度構造で震源決定を行うと、推定される震源位置はどれくらい変化するのでしょうか。

下図は、日向灘北部で発生した地震を、一次元と三次元の異なる速度構造モデルを用いて震源決定した結果の比較です。

左側の地図のAとBで結ばれた線の断面を右側に示しました。上段は、開発中の三次元地震波速度構造を用いた自動震源決定システムによる震源分布です。下段は一次元速度構造を用いた震源分布で気象庁により公開されているものです。この海域では、2022年1月22日にマグニチュード(M)6.6の地震が発生し、活発な余震活動を伴いました。1月22日から2月末までに発生したM4.5以上の地震を赤点で、M1.5以上の地震を黒点で示すとともに、2012年1月からM6.6の地震発生前までに発生したM1.5以上の地震を灰色の点で示しています。青線は沈み込んでいるフィリピン海プレートの上部境界を表します。どちらの震源分布からも、今回の余震活動はプレート上面よりも下、プレート内部で発生していることが分かりますが、三次元地震波速度構造モデルを用いた方がやや浅くなり、活動域の上端がプレート境界付近に近づきます。また、三次元地震波速度構造を用いて求めた上段の震源分布を見ると、下段に比べて、右上から左下に垂れ下がる灰色の震源分布が、狭い幅で明瞭に見えます。これは、フィリピン海プレートの沈み込みに伴う震源分布がより高精度で捉えられるようになったことを示しています。

- Nakanishi et al., 2018, Geology and Tectonics of Subduction Zones: A Tribute to Gaku Kimura, https://doi.org/10.1130/2018.2534(04)