《トピック紹介》

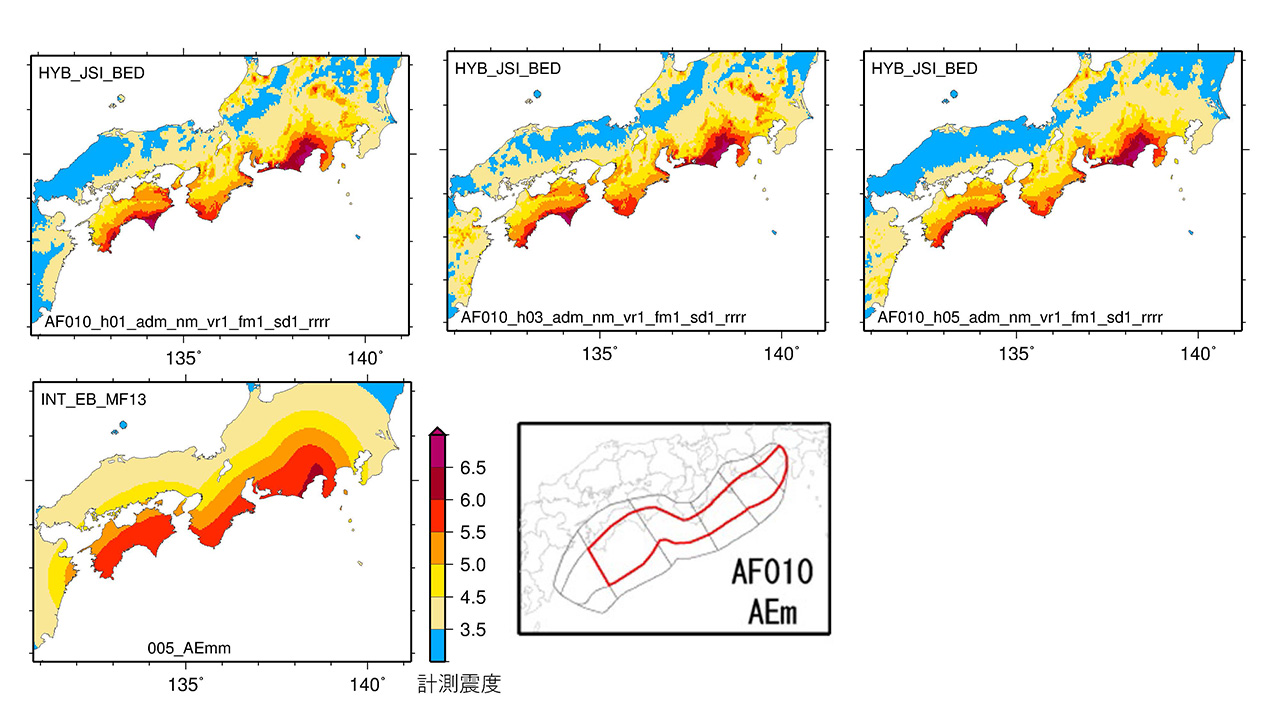

南海トラフ沿いでは巨大地震が繰り返し発生してきたことが知られています。そこで、南海トラフの巨大地震発生の時空間的な多様性を表現した膨大な数の断層モデル群を構築し、長継続時間・広帯域強震動を安定的かつ効率的にシミュレーションし、地震のハザード情報を創出する研究を行っています。そのために、地震動を安定的かつ効率的にシミュレーションする手法を開発するとともに、南海トラフ地震の時空間多様性モデルに対する大量の地震動シミュレーションを実施し、他のサブテーマの基盤的情報を構築しています。住家などの低層の構造物から超高層ビルなどの長大な構造物まで様々な大きさの構造物への影響を評価するためには、短周期から長周期まで広帯域の地震動評価が必要です。そこで、国の地震ハザードマップである全国地震動予測地図でも採用されている「ハイブリッド合成法」による広帯域強震動シミュレーションを行いました。結果の一例として、共通の震源断層面を有し、異なる破壊開始点を持つ震源断層モデルに対するシミュレーション結果を図1に示します。 断層面の破壊の進行方向で大きくなる特徴があり、破壊開始点の違いにより地震動の空間分布も違っていることが分かります。

図1 ハイブリッド合成法広帯域強震動シミュレーションによる計測震度分布の例。上段は破壊開始点の異なる3ケースの計算結果(左、中央、右はそれぞれ破壊開始点が震源域の西側、中央、東側に位置する震源モデルに対応)。下段左は経験式による計測震度分布。下段右は計算対象とした震源モデルの巨視的断層モデル(赤線で囲んだ領域が震源域となるモデル)。

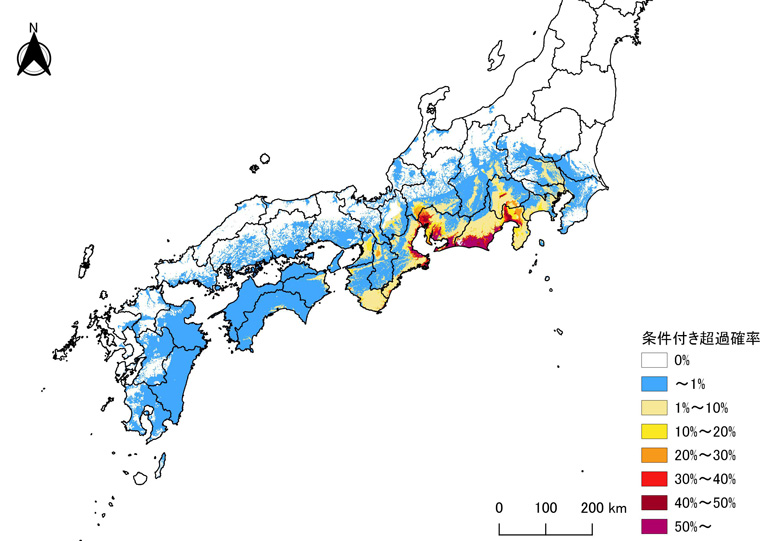

南海トラフ沿いで発生する多様な地震の一例として、いわゆる半割れケースを想定したハザードを評価しました。

図2は半割れケースのうち紀伊半島沖以西の西側の震源域で地震が発生した後を想定した場合に、後発地震で計測震度6.0(震度6強)以上の揺れが発生する確率です。先行する地震で破壊した西側の震源域が再び破壊する確率を低く設定したため四国や九州での確率(条件付き超過確率)が低く評価された一方で、東海地方の沿岸部では後発地震の揺れが震度6強以上となる確率が高く評価されています。