ベンガル湾、スマトラ沖を含む東インド洋は以下の点で海洋学研究の“ホットスポット”です。

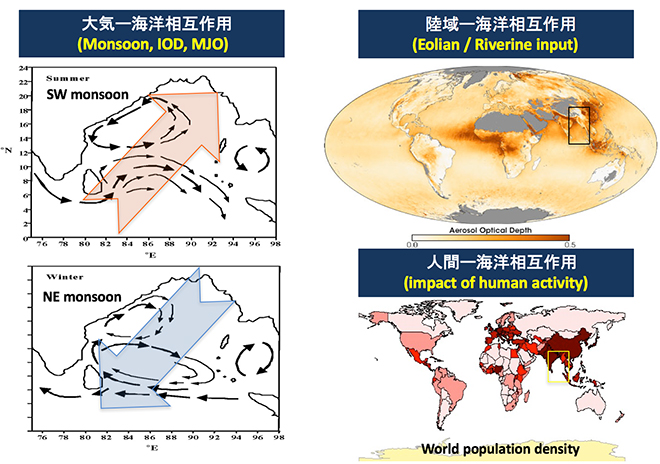

(1) 大気ー海洋相互作用

モンスーンシステムにより海洋物理学、海洋生物地球化学が季節的に、経年的に大きく変化させます。そのモンスーンの強度や開始/終了のタイミングは、インド洋ダイポールモード(IOD)やマッデンジュリアン振動(MJO)や地球温暖化が引き起こす気候変化により、大きく変化する可能性があります。

(2) 陸域ー海洋相互作用

南西モンスーン(夏季モンスーン)期には、ガンジス川やブラマプトラ川などから大量の栄養塩や鉱物粒子が供給され生物ポンプが活発になります。一方では淡水流により成層構造が発達します。北東モンスーン(冬季モンスーン)時期には陸風の発達により大量の陸源エアロゾルが海洋へ供給されます。

(3) 人間ー海洋相互作用

東インド洋周辺には世界の約25%の人が暮らしています。従って人間活動から様々な物質(二酸化炭素、栄養塩、有害物質)が河川経由、大気経由で供給されるため、将来的に海洋生物地球化学が大きく変化する可能性があります。

これらの点を明らかにするために、衛星データ解析や海洋観測を実施します。

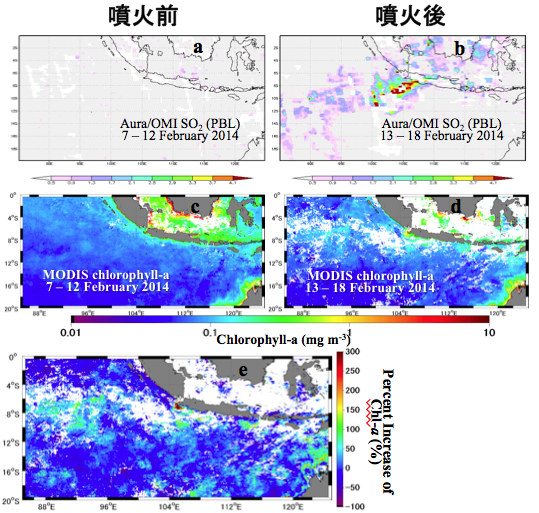

2014年の火山噴火と植物プランクトン現存量

2014年2月13に噴火したインドネシア ケリュート(Kelut)火山は火山灰や硫酸塩(SO2)を噴出しました。人工衛星OMI/Auraデータの解析でSO2がインド洋まで達していたことがわかりました (図1 a, b)。同時期の植物プランクトン現存量(chl-a)をMODIS/Aquaデータを用いて解析しました(図1c, d)。その結果、インド洋において噴火後にchl-aが増加している様子が観測されました(図1e)。火山噴出物に含まれていた栄養塩が海洋へ到達した後に溶出し海洋の一次生産を増加させた可能性が示唆されます。

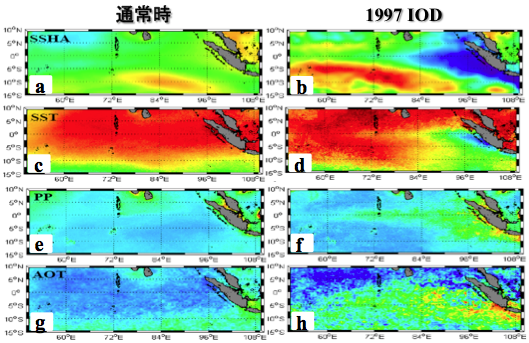

1997年インド洋ダイポールモード時の一次生産力

山火事も海洋への栄養塩供給源となる可能性があります。1997年に発生した強いインド洋ダイポールモード (1997-IOD)時にはインド洋東部(スマトラ西岸沖)の海面高度が低下し(図2b)、冷たい亜表層の海水が湧昇しました(図2d)。それに伴って海洋の一次生産力の増加も観測されました(図2f)。1997-IOD時に特異的なことはインドネシアで大規模な山火事が発生し、大気中のエアロゾル光学厚さ(AOT)が増加していました(図2h)。Abram et al., (2013)はこの1997-IODの時には沿岸のサンゴが死滅するほどの赤潮が発生していたことから、海洋の植物プランクトンの増加は、亜表層の栄養塩供給によるものに加え、エアロゾルによる栄養塩の供給も重要である可能性を指摘しました。