1. 後方散乱計、水中カメラの購入・製作と作動確認

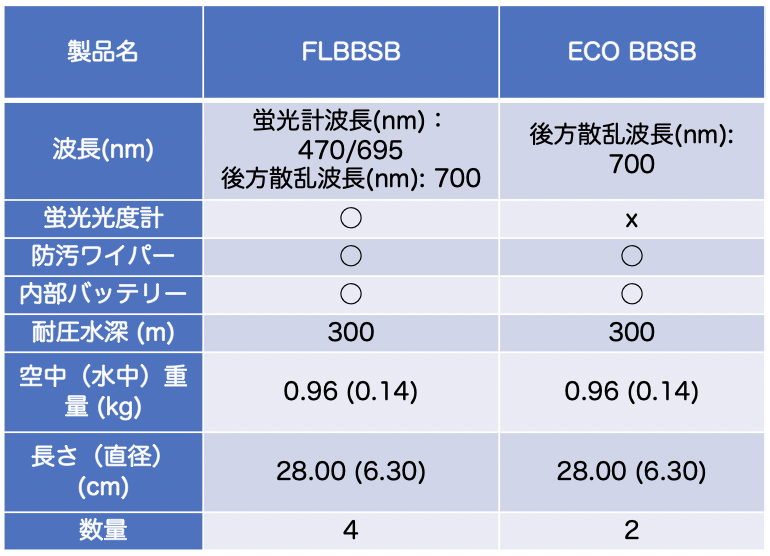

1.1 後方散乱計の購入

以下の後方散乱計を購入した。

1.2 作動確認

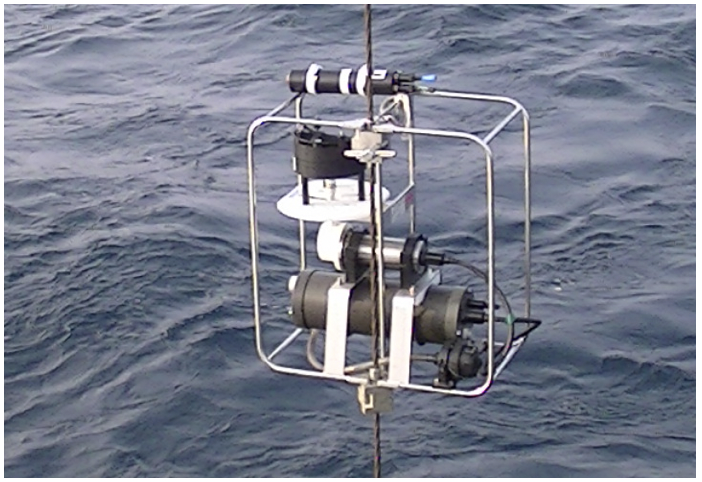

2018年11月ー12月に実施された東インド洋航海(ベンガル湾航海)の複数観測点において現場濾過器とともに水中係留し、後方散乱計測と水中粒子の同時捕集を実施した。2019年4月以降に実施される両データの比較から後方散乱データから得られる水中粒子特性について考察する予定である。

1.3 水中カメラの開発

水中に漂う沈降粒子の量や形状を明らかにするため、市販のハイビジョンカメラと、自作低消費電力タイマーを組み合わせた水中カメラを開発し、樹脂固定型のLED光源と組み合わせた時系列観測カメラを製作した。白鳳丸KH18-06航海東インド洋において、このカメラを水深50〜100mmに係留し、複数点で動画撮影を行った。多くの点で沈降粒子は少なかったが、植物プランクトンの集合体からなると考えられる沈降粒子が流れに乗って水平方向に移動する様子などの撮影に成功した。一方では船上から吊り下ろすと船体動揺の影響がでること、有光層内では水中ライトで照射される範囲外の粒子も撮影されてしまう、などの問題点も抽出された。

(2018.11.23 東インド洋:南緯10度、東経88度 水深100m)

このカメラとは別に、より安価なカメラの開発も同時に進めた。耐圧水深は200mとし、一年間の時系列撮影を行うことを目標とする。市販カメラをリモート制御する方法と、組み込みマイコンを利用する方法の二種類を検討中である。

2. 後方散乱計設置地点の海洋学的特性観測

2.1 海洋観測

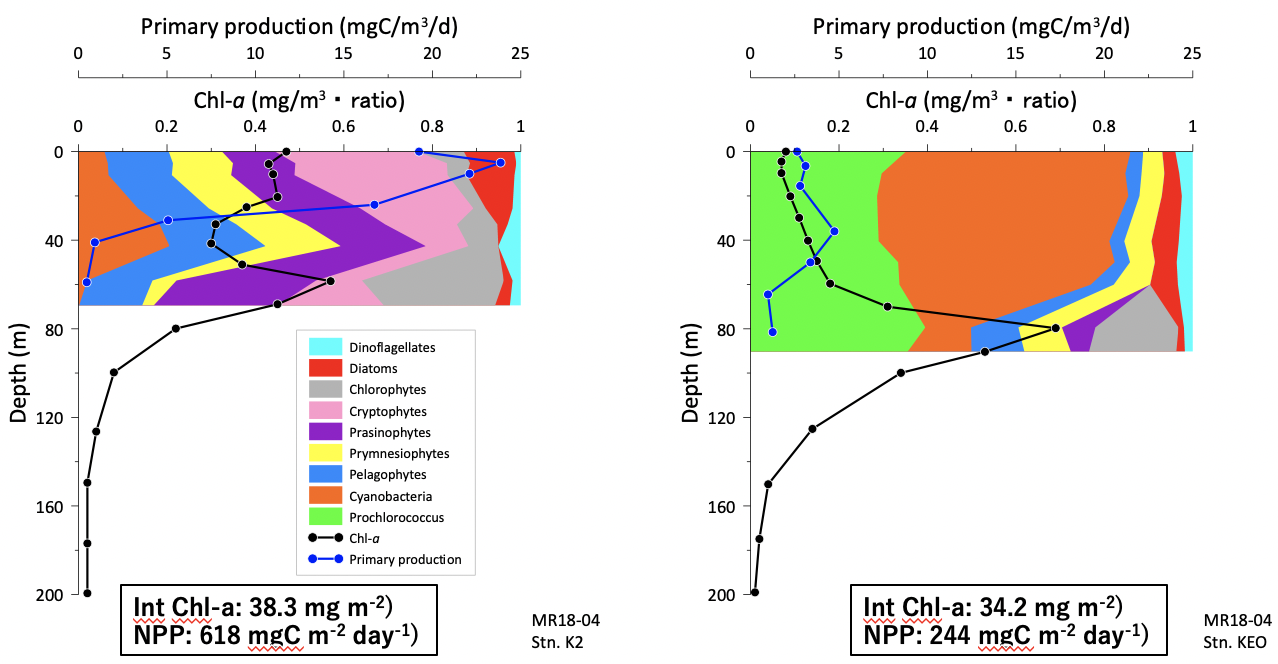

2018年7-8月に実施されたみらいMR18-04航海(2018年7-8月)において、後方散乱計を設置(係留)予定の西部北太平洋亜寒帯観測定点K2と亜熱帯観測定点KEOにおける海洋学的特性を観測した。

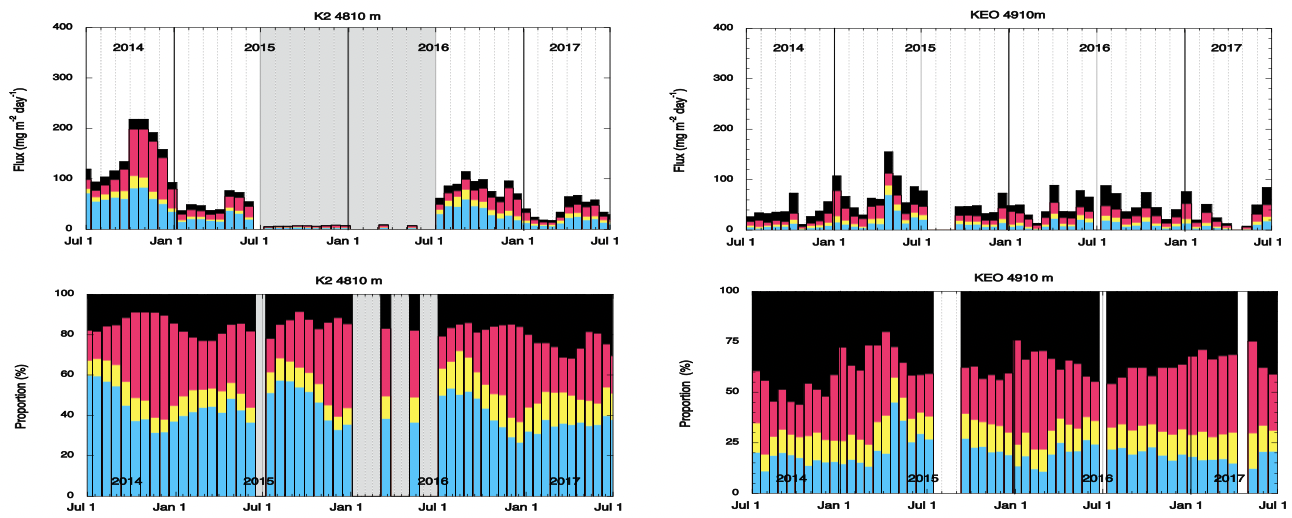

2.2 セジメントトラップ実験

両観測点(KEO, K2)では沈降粒子を時系列的に捕集し、その化学成分を明らかにするセジメントトラップ実験を実施中である。2014年7月〜2017年7月におけるセジメントトラップ実験から以下のような沈降粒子の特徴が見られている。

K2の生物起源物質(有機物、オパール、炭酸カルシウムの総和)フラックスはKEOの約2倍である。

K2のOpal/CaCO3(mole)比はKEOの約2倍である (K2: 2.0, KEO: 1.2)。

KEOでは沈降粒子の約30%を粘土鉱物が占める(K2は約16%)。

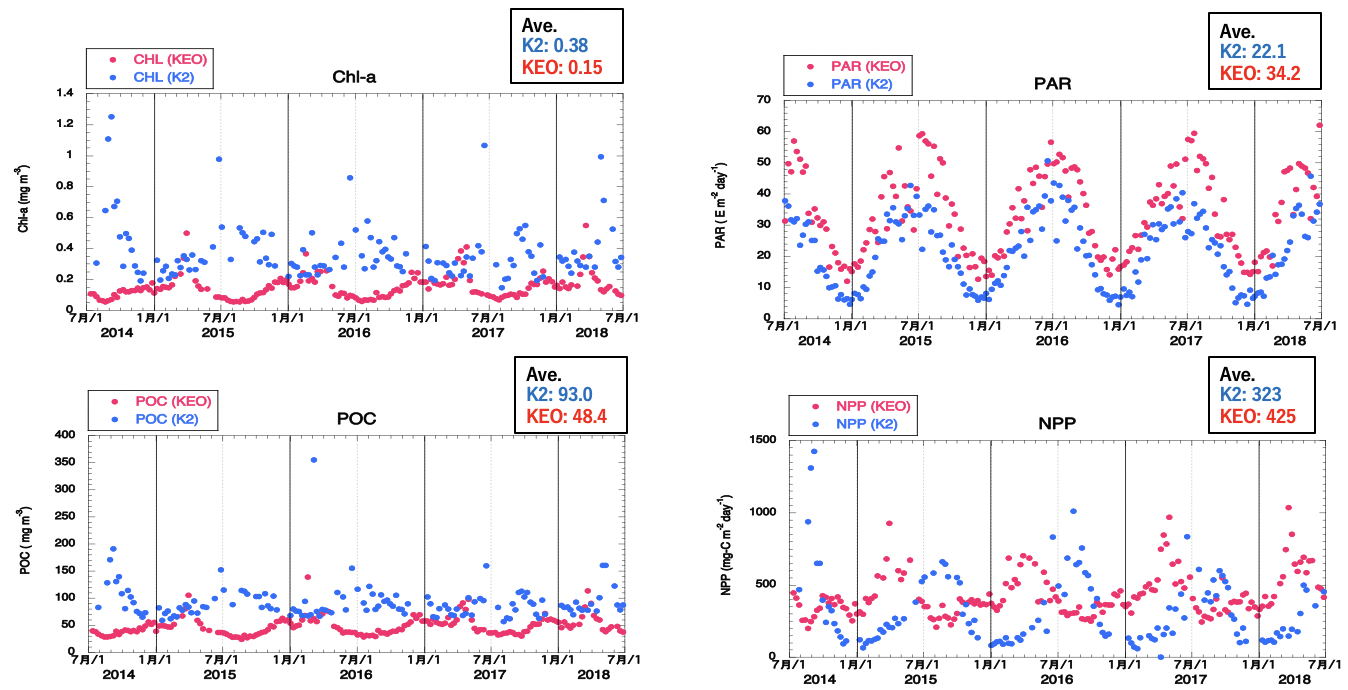

2.3 衛星観測

KEOとK2の海洋表層における基本的な生物地球化学的特性を把握するために、2014年7月〜2018年7月に得られた衛星データを整理した。Chl-aとPOCはK2の方が高いものの、低次生産力(NPP)はKEOの方が高い可能性が示唆された。

(Behrenfeld and Falkowski 1997)により算出

3. 数値シミュレーション

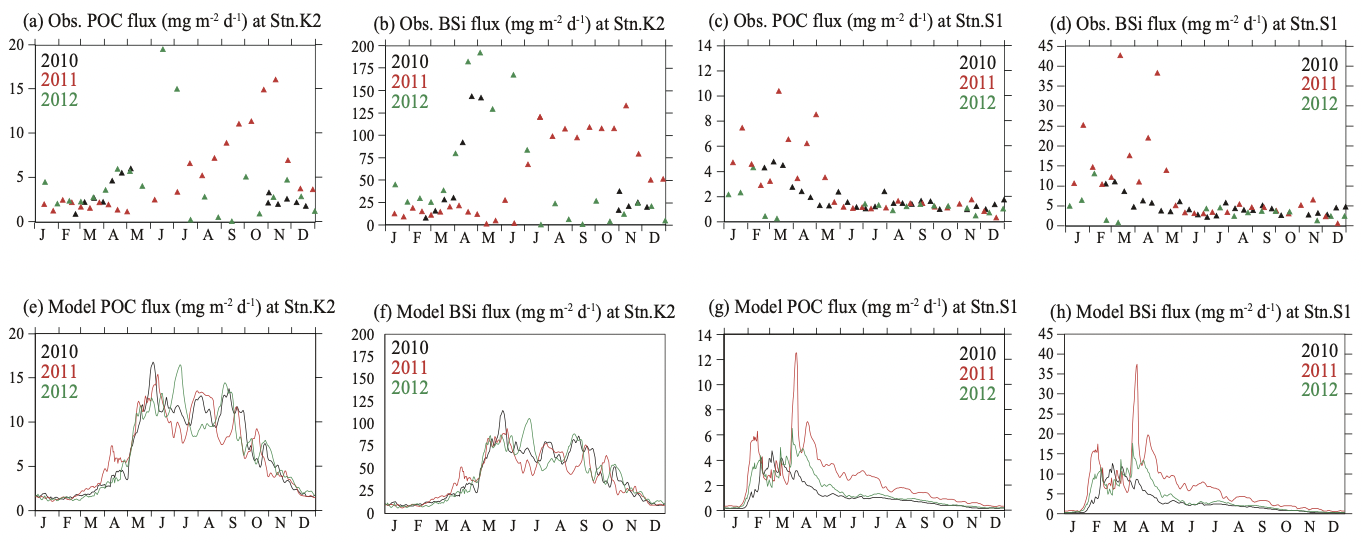

西部北太平洋のマーチンカーブを提案するために、K2S1プロジェクト(例えばHonda et al. 2017)で実施された海底設置型セジメントトラップ実験で観測された沈降粒子の時系列変化を再現する沈降粒子モデルの構築を開始した。

4. Bio-ARGOの後方散乱計データの解析

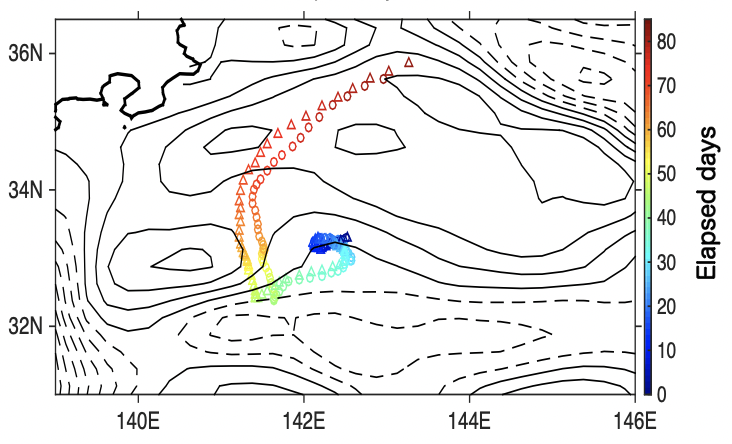

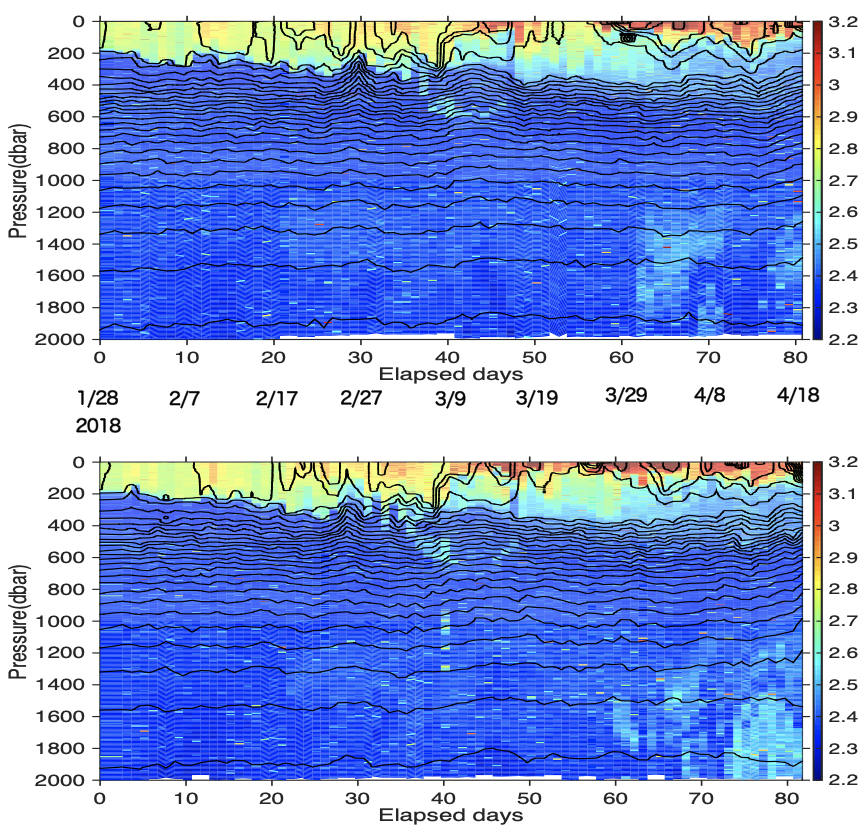

本研究ではK2およびKEO付近に投入されたBIO-ARGOフロートの後方散乱計データの解析も試みる。今年度は2018年1月28日、KEO付近(北緯33度15分、東経142度30分)に投入した2台のBio-ARGOフロートの後方散乱計データ解析を開始した。