(1) 陸域炭素循環モデル

(2) 海洋生物地球化学モデル(3) 陸域生態系変動モデル

陸域生物圏は、光合成によって大気のCO2を吸収し、植生の呼吸・土壌有機物分解によって大気にCO2を戻し、陸域炭素循環の中で主要な役割を担う。陸域炭素循環と大気組成、気候変動の間には、大気CO2濃度増大による光合成肥沃化効果、温度変化による光合成・呼吸・土壌有機物分解の変化、水循環変化による光合成・土壌有機物分解の変化、また陸域→大気の作用としては、正味炭素収支変化によるCO2濃度変化、アルベドや蒸発散変化を通したエネルギーバランスの変化等、様々な相互作用が挙げられる。そのため、より正確な将来予測を行うためには気候と炭素循環の相互作用を導入した地球システム統合モデルの構築が必要である。

地球システム統合モデルにおいて、陸域炭素循環の役割は重要である。この分野で先駆的な研究を行ったHadley CenterやIPSLの結果では、将来の大気CO2濃度・気候変動の予測は両者で大きな違いを示す。この要因の一つに、陸域炭素循環モデルの応答の違いが挙げられている。グローバルな炭素循環に対して、モデルによっては、シンク・ソースの符号すら異なるという結果が得られているのが現状である。従って、陸域炭素循環モデルの精度向上も同時に行う必要がある。

本サブグループは、(1)陸域炭素循環モデルの精度向上、(2)陸域炭素循環と大気大循環モデルの結合、の2点を目的として研究を進めている。陸域炭素循環モデルの作成に当たっては、わが国で開発が行われている"Sim-CYCLE"と"MATSIRO"の両者を結合することにより、第一段階のモデルが完成する。Sim-CYCLEは炭素や水などの収支から陸域生物・土壌の季節変動や経年変動といった生物地球化学プロセスを扱うモデルである。一方、MATSIROはGCMの陸面過程モデルとして開発され、キャノピーや土壌における放射収支・エネルギー収支・水収支等をシミュレートし、短いタイムスケールの現象を扱うモデルである。Sim-CYCLEで予測されたLAI(葉面積指数)をMATSIROが利用し、MATSIROで予測された土壌気温・土壌水分量をSim-CYCLEで利用する、といった形で、陸域での植生を介した水、CO2、エネルギーの大気との交換に関する統合モデルが構築される。

平成15年度は、-

(1)Sim-CYCLEオフライン評価

(2)Sim-CYCLEとMATSIRO- AGCMの結合

(3)人為的な土地利用変化による炭素収支プロセスの組み込み検討

Sim-CYCLEオフライン評価については、陸域炭素循環の将来予測の不確定をもたらす要因についての解析を行った。この要因は、モデル構造の不確定性、モデルパラメータの不確定性、将来の気候予測の不確定性、将来の温室効果ガス排出量の不確定性の4点が考えられる。このうち、モデルパラメータの不確定性・将来の気候予測の不確定性・将来の温室効果ガス排出量の不確定性の3点について、評価を行った。その結果、土壌有機物の分解プロセスの温度依存性パラメータや、将来の気候シナリオ(GCMに依存)によって、大きく変動することが明らかになった。

また、炭素循環と気候の統合モデルを構築するために、CCSR/NIES GCM(含MATSIRO)とSim-CYCLEの結合を行った。GCMに含まれるカプラーを介して、Sim-CYCLEとMATSIROを相互補間する形で、上述のように結合を行った。AGCMに大気CO2の輸送プロセスを加え、陸面でCO2交換を発生させることにより、大気CO2濃度の季節変動をシミュレートでき、結合を確認できた。

国際的なプロジェクトへの参加に向けてのモデル構築も行ってきた。本課題のような炭素循環と気候を統合したモデルについては、C4MIP(The Coupled Climate-Carbon Cycle Model Intercomparison Project; 炭素循環−気候結合モデル相互比較プロジェクト)が始まろうとしている。このプロジェクトの第一ステージでは、陸域炭素循環に焦点を当てることとなっている。このプロジェクトに参加するためには、自然植生と耕作地に転換するといった土地利用変化によるCO2排出プロセスを含む必要がある。今年度は、単体Sim-CYCLEにこのプロセスの導入を検討した。

今後の課題としては、Sim-CYCLEとMATSIRO結合モデルの評価、過去の炭素循環の再現、C4MIPプロトコルに合わせた統合モデルの開発・評価を早急に進める必要がある。さらに、生態系変動過程モデルサブグループのモデルと統合を行い、地球環境変動による植生帯の変動も今後モデルに組み込む予定である。

ページのトップへ戻る

(2) 海洋生物地球化学モデル

(1) 陸域炭素循環モデル(3) 陸域生態系変動モデル

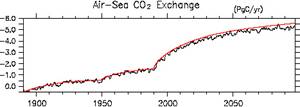

大気海洋結合モデルへの炭素循環過程組み込みの前段階として、海洋単体モデルへ組み込んだ炭素循環モデルを用い、予備的な温暖化実験を行った。すなわち、大気海洋結合モデルを用い過去に行われた二酸化炭素漸増実験の結果得られた風応力、海表面温度を海洋モデルの駆動力として用い、温暖化によって海洋環境が変化した場合とそうでない場合とについてIS92aシナリオに従って大気中二酸化炭素濃度が増加したときの海洋二酸化炭素吸収量が両ケースの間でどのように異なるのか調べた。その結果、温暖化による海洋循環変化が二酸化炭素吸収量に与える影響は小さいという結果が得られた(図1)。IPCC第3次報告書でも複数のモデルで同様な実験を行った結果が報告されており、それによると温暖化の影響はモデルによって差がある。しかし陸域炭素循環モデルで対応する実験を行った結果と比べると、どの海洋モデルでも温暖化の海洋炭素循環への影響は有意に小さくなっており、この点で我々の結果は過去のものと矛盾しないといえる。本プロジェクトで採用しているモデルはIPCC第3次報告書で採用されているものよりも海洋表層生態系の記述が詳細になっているが、ここでの温暖化実験では過去の実験結果を追認するに終わった。このこと自体は華やかな結果ではないが、陸域炭素循環と結合させる前段階として、我々のモデルがもっともらしい振る舞いを見せることは確認できたと言える。

このことを受け、大気海洋結合モデルへの炭素循環モデル移植にも着手し、現在その原型が完成した段階にある(図2)。今後、モデルパラメータのチューニングやコードの整備、充分なスピンアップを行い、炭素循環−気候結合モデル相互比較プロジェクト(C4MIP)への参加、ひいてはIPCC第4次報告書への貢献に備える。

図1:IS92aシナリオに従って大気中二酸化炭素濃度が増加したときの、海洋二酸化炭素吸収量のモデル予測。赤線が温暖化による海洋環境の変化がないとした場合、黒線があるとした場合。

図1:IS92aシナリオに従って大気中二酸化炭素濃度が増加したときの、海洋二酸化炭素吸収量のモデル予測。赤線が温暖化による海洋環境の変化がないとした場合、黒線があるとした場合。

図2:炭素循環過程を組み込んだ大気海洋結合モデルによる、地表面・海表面での年間二酸化炭素フラックス。単位はmolC/m^2/yr。赤い部分が大気中に二酸化炭素が放出されている場所を示し、青い部分は大気から二酸化炭素が除去されている場所を示す。

ページのトップへ戻る

(3) 陸域生態系変動モデル

(1) 陸域炭素循環モデル(2) 海洋生物地球化学モデル

共生第2プロジェクトで開発を進めている統合モデルでは、陸面における生態系過程を陸域炭素循環モデルSim-CYCLEで扱うことを計画している。Sim-CYCLEは、予め18種の植生タイプを陸面の各グリッドに割り振り、気候の変動が植生の構造と機能に与える影響、そして、それら植生側の変化が気候システムへ与えるフィードバック反応とをシミュレートする。

Sim-CYCLEでは、各陸面グリッドの植生タイプが不変である事を仮定している。しかしながら、百年から数百年といった長い時間スケールにおいては、それぞれの地域における植物の構成も徐々に変化すると考えられ、したがって、この仮定はシミュレートする期間が長くなれば長くなるほど潜在的な誤差を大きくしていくと懸念される。そこで本サブグループでは、Sim-CYCLEに植生変動を予測する構成要素を追加し、いわゆる全球動的植生モデル(Dynamic Global Vegetation Model, DGVM)へと拡張を行う。

気候条件の変化が、植生構成の変化と、その速度に対して与えうる効果をシミュレートする為には、最低でも次の4点について拡張を行う必要がある。

- 陸域植生を植物機能型(Plant Functional Types, PFT)の組合せとして表現する

- 死亡、定着といった動態過程を環境条件の関数として定義する

- 火災などといった、植生動態に大きな影響を与えている攪乱過程を組み込む

- PFT間、または個体間の生存競争を明示的に組み込み、PFTの構成の変化と、それに要する期間の予測を可能にする

現在までに1地点のみの植生変動をシミュレートするプログラムが完成した。今後行うパラメーター推定や調整、そしてベクトル化といった作業の後に、全球レベルでのシミュレーションを行う下地を整えた。