4.気候物理コアモデル改良 |

|||||||||||||

|

担当機関:地球環境フロンティア研究センター

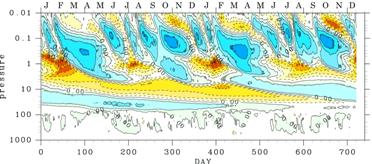

a.要約大気・海洋・陸地面の主として物理過程から成る気候モデル(CCSR/NIES モデル、既存)で成層圏の諸プロセスを改良もしくは新しく取り入れたモデルを開発する。 大気モデル(AGCM)の改良に関しては、現モデルで不十分な中層大気(成層圏・中間圏)の諸プロセスの改良を図る。即ち、中層大気中への人為起源物質の侵入により、中層大気特有のオゾン層の物理・化学過程と太陽からの放射の変動が相互に影響し合って中層大気の変動を引き起こすと共に、それが下層対流圏の変動と結合して気候変動を生じる機構をモデル実験によって明らかにする。また、内部重力波の挙動とそれが大気循環に及ぼす影響を超高解像度大気モデルによって明らかにする。 本年度は、冬季成層圏高緯度の低温バイアスを軽減し、また成層圏赤道準二年周期振動(QBO)を統合モデルの水平解像度T42で適切に再現するために、Hines (1997)による重力波抵抗パラメタリゼーションを高解像度AGCMの結果を利用して改良することに注力し、その過程で得られた様々な知見を投稿論文としてまとめた。大気・海洋・陸面・炭素循環・大気化学・エアロゾル過程の結合が完了した統合モデルの中層大気への拡張と、成層圏で必要な物理過程コンポーネント(σ-pハイブリッド座標系・新放射コード・Hinesパラメタリゼーション)の導入に関しては、年度末現在も引き続き作業中であり、来年度はじめにはテストが終了する見込みである。本年度のシミュレーションで達成した最高解像度は、水平T213 (0.55度格子)、鉛直層厚100 mである。 b.研究目的本研究の目的は、気候物理モデルの開発・改良と、それに結びつく大気中の様々な過程をより良く理解することにある。とりわけ、中層大気中における、大気組成の変化と気候との相互作用過程を正確にシミュレートするためには、大気微量成分やエアロゾルの輸送を支配する大気の運動と、光化学反応過程に重要な大気の温度場を適切に再現できる必要がある。 中層大気中の大規模な循環と温度場の季節変化や年々変動をよりよく再現するためには、オゾンによる太陽紫外線吸収がもたらす加熱や、二酸化炭素・メタン・オゾン・水蒸気を代表とする温室効果気体が放つ赤外放射による冷却、すなわち放射過程と、数百メートルから惑星規模にわたるさまざまな大気波動が、それぞれモデル中で適切に表現される必要があると考えられている。放射過程および小規模の大気波動を正しく表現するためには、モデルの水平・鉛直解像度がある程度高くなければならないと考えられている。 しかしながら、長期間にわたって、大気組成変化との相互作用までも含めた温暖化予測実験を行ううえで必要十分な解像度は、今もって十分明らかにはされていない。地球シミュレーターを用いた大規模計算により、各々の過程のモデル解像度に対する依存性を明らかしていくことは、統合モデルの設計にとって必須であるとともに、学術的にも意義深いものであり、本サブテーマの中心課題である。 全体計画において、最終的な統合モデルの基礎となる大気大循環モデルの開発を長期的な目標とするとともに、各サブグループ(部分統合モデル)のニーズに合わせた大気モデルの開発・提供を行っていく。 c.研究計画、方法、スケジュール大気・海洋・陸地面の主として物理過程から成る気候モデル(CCSR/NIES モデル、既存)で成層圏の諸プロセスを改良もしくは新しく取り入れたモデルを開発する。成層圏・中間圏大気の温度と循環・物質輸送に大きな役割を果たす内部重力波の効果を正しく取り入れるため、内部重力波をパラメタライズせず直接取り扱う水平解像度 20 km、鉛直層厚100 m程度のモデルで数値実験を行う必要がある。この実験を2年目までに実施し、3年目には、中層大気までを含む中解像度大気化学・気候結合モデルに新しいパラメタリゼーションを組み込めるようにする。中層大気を含む化学・気候結合モデルは、サブテーマ(2)−「温暖化・大気組成相互作用モデル」の開発−とも協力して並行して開発を進め、オゾン層破壊と温暖化の相乗効果など中解像度モデルで実験を行う。 d.平成16年度研究計画平成16年度中には統合モデルへの対流圏化学モデルの移植が完了する予定である。移植終了後、統合モデルのモデル上端を成層圏上部まで拡張しチューニングも行い、成層圏化学過程導入に備える。 成層圏における大気化学過程を現実的に再現するためには、下部成層圏における低温バイアスの除去と低緯度成層圏におけるQBOの再現が必要条件と言える。QBO等、成層圏大気循環の形成には内部重力波が重要な役割を果たしており、15年度に引き続き、高解像度大気モデルで陽に表現される成分とパラメタライズされる成分との両方について解析を行い、統合モデルに導入済みの重力波パラメタリゼーションの改良に役立てる。 e.平成16年度研究成果Hines重力波パラメタリゼーションの改良を目的として高解像度AGCMによる実験を行っている。今年度はそれらの実験結果の解析を通じて得られた知見を、それぞれ投稿論文にまとめたので、以下、各論文の内容を簡単に紹介する。 e-1. T63L250 AGCMで再現された熱帯大気大循環の解析(Watanabe and Takahashi 2005) Hines重力波パラメタリゼーションに入力する重力波分布の気候値を得るために、T106, T213といった高解像度AGCMで長期間の積分を行っている。それらの実験にさきがけて、より短期間での実験が可能な、水平解像度T63鉛直解像度L250のAGCMを用いて6年間の予備実験を行い、その結果を解析した。その結果、熱帯のQBOや成層圏半年周期振動(SAO)の時間発展をこの解像度のAGCMが適切に再現しうること、主要な赤道波であるKelvin波のAGCMにおける振る舞いが現実的であることが確認できた。また、中間圏の季節内振動に関しても観測との比較を行った。 図54は、T63L250 AGCMの赤道上空における帯状平均東西風の、2年間の時間-高度断面である。下部成層圏のQBOと成層圏界面付近(~1 hPa)のSAOが現実的にシミュレートされている。下部成層圏では、最初の年に西風から東風への反転が起こり、次の年には東風が西風に交替している。東風と西風の最大はそれぞれ-30 ms-1および20 ms-1である。このQBOの周期は全実験期間を平均すると、わずかに2年間よりも長く、現実的であるといえる。下部成層圏の東西風の時間変化は、Takahashi (1999)のT42 AGCMを用いた実験結果とよく似ている。 成層圏界面SAOも現実的である。西風から東風への反転が広い高度範囲でほぼ一様に生じている一方で、東風から西風への交替は、西風が徐々に下降してくるようにして生じている。さらに、年の前半のサイクル(“first cycle”)は、後半のサイクル(“second cycle”)に比べて振幅が大きい。前半のサイクルにおける東風と西風の最大は、それぞれおおよそ-60 ms-1および30 ms-1である。こうした東西風の時間発展はGarcia et al. (1997)のレビューで紹介されている観測事実と極めてよく一致している。成層圏界面SAOを現実的にシミュレートすることは、非地形性重力波パラメタリゼーションを導入しても、低解像度AGCMでは難しいことが知られている(Amodei et al. 2001)。今後Hinesパラメタリゼーションを導入した統合モデルにおいて、どの程度までSAOが現実的に再現できるかは、この実験結果と比較しながら調べていくことにする。 中間圏には、成層圏界面SAOと逆位相の中間圏界面SAOが見られ、成層圏界面SAOが東風のときには、30-40日周期で時間と共に下降する西風が見られる。同様な30-40日周期の振動がMFレーダーによっても観測されており、AGCM結果にあらわれているものに関しては、QBOなどと同様に赤道付近に固有の現象であることが確認された。

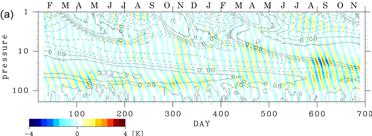

図54:T63L250 AGCMの赤道上空の帯状平均東西風の高度-時間断面図。等値線間隔は10 ms-1、青色は西風をあらわす。 図55は、赤道上空の気温に関して、赤道Kelvin波のうち、東西波数1、周期12-20日成分を取り出したものの高度-時間断面図を示す。等値線は図54の帯状平均東西風である。赤道QBOが西風である最初の年には、Kelvin波がQBOの西風の最大付近までしか伝播できず、その付近で減衰されている様子が見られる。このことはQBOの西風の最大とKelvin波の位相速度が同程度であることから、その付近で鉛直群速度が非常に小さくなって波が時間と共に減衰することを示している。QBOが西風から東風に遷移する期間には、ときおりKelvin波がQBOの西風を通過して上空に伝播する様子が見られる。また、QBOが東風のときには、ほぼ連続的にKelvin波が中部成層圏まで伝播し、次のQBO西風にかかる高度付近で増幅している。こうしたKelvin波の性質は、観測事実と定量的によく一致しており、このAGCMがKelvin波を適切に表現できていることが確認できた。さらに、QBO西風中のKelvin波の鉛直波長はQBO東風中のそれよりも短くなることがAGCMを用いた研究として、はじめて示すことができた。また、より周期の短いKelvin波に関しても、主に衛星観測との比較から、波の現実性が確認できた。

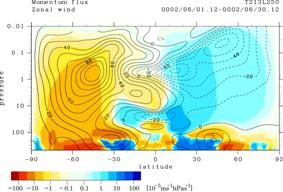

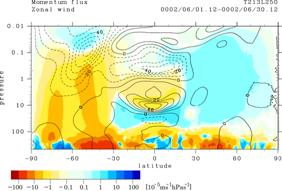

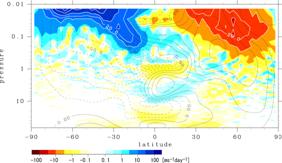

図55:T63L250 AGCMの赤道上空における、東西波数1、周期12-20日の温度擾乱の時間-高度断面図。 e-2. AGCMの水平解像度の違いによりもたらされる、重力波の運動量フラックスと中層大気の帯状平均東西風の構造の違いに関する解析(Kawamiya et al. 2005) 平成14年度、平成15年度と、T106およびT213の異なる水平解像度のAGCMを用いて大気内部重力波が中層大気大循環に及ぼす影響について調べてきた。それらの結果を直接比較することにより、中層大気大循環を現実的にシミュレートする上で水平解像度がいかに重要であるかを明らかにすることができた。T106、T213の水平解像度で表現できる最小の水平波長は、それぞれ約380 km, 190 kmである。鉛直方向には地面から約80 kmまでの間に250層を取り、中層大気での鉛直解像度は約300 mで一定である。それぞれの水平解像度のAGCMは、ほぼ同様の実験設定の下で数年間積分された。このうち、ある1年間の結果同士を比較した。 図56はそれぞれT213、T106実験の6月における、帯状平均東西風の等値線、および東西波数5以上の成分による東西運動量鉛直フラックス(u’ω’)の帯状平均である。熱帯では鉛直方向に複数回の東西風の逆転が見られるが、これはQBOや成層圏SAO、および中間圏の季節内振動を表している(Watanabe and Takahashi 2005)。 T213実験における冬半球の極夜ジェットの最大は約100 ms-1であるのに対して、T106実験では約130 ms-1と強い。同様に、夏半球の中間圏東風ジェットの最大も、T213実験の約-50 ms-1に対して、T106実験では-60 ms-1と強くなっている。これらの風速の最大はT213実験のほうが低高度に位置している。さらに、T213実験の極夜ジェットはより低緯度に位置しており、これは成層圏高緯度の温度がより高いことと整合的である(図は省略)。T213実験の方が全般に中間圏の風速は弱く、T106実験よりも現実的な構造をしているといえる。このことは、重力波の散逸による帯状平均東西風の減速が、T213実験の方がより強く、より現実的であることを示唆している。 帯状平均東西運動量フラックスの符号は、南半球の中層大気中では負であり、一方、北半球の東西風速ゼロ線よりも上では正になっている。このことは、南半球=冬半球では背景風の西風に相対的に、東風運動量の上方輸送が卓越していることを示しており、逆に、北半球=夏半球では背景風の東風に相対的に、西風運動量の上方輸送が卓越していることを示している。こうした運動量は一般に対流圏で励起されて鉛直上方に伝播する重力波によって運ばれている。中間圏では運動量フラックスの減少が見られるが、これは重力波の砕波やsaturation過程によるものである。その結果生じる運動量フラックスの鉛直発散は、主として帯状平均東西風を減速させるように働く。したがって、T213実験で中間圏の帯状平均東西風が弱いことは、図56に見られるように、運動量フラックスの値が大きく、さらに鉛直発散が大きいことに起因している。

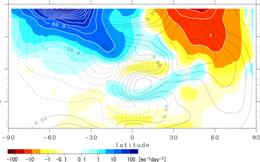

図56:(左) T213実験、(右) T106実験。等値線:帯状平均東西風[ms-1]。カラー:東西波数5以上の成分による帯状平均東西運動量鉛直フラックス(u’ω’) [10-5ms-1hPas-1]。カラーは対数スケール。 図57はT213実験とT106実験の帯状平均東西風と帯状平均東西運動量鉛直フラックスの違いを表している。T213実験における東西運動量フラックスの大きさは、両半球ともに、T106実験のものに比べてはるかに大きいことがわかる。とりわけ、中・高緯度では、T213実験の値はT106実験の2倍にも及んでいる(図56参照)。熱帯に関しては、QBOや中間圏季節内振動の位相の違いが現れているが、ここでは注目しない。 南半球では、ふたつの独立した帯状の負の東西運動量フラックスが対流圏から上部成層圏へと伸びている。このうち高緯度側のものは、南極上の地形性重力波の寄与が大きくなったことに関係している。この点は後に詳述するが、T213実験ではより細かな地形が表現できるようになったため励起される地形性重力波が増加した。一方、中緯度のものは温帯低気圧に含まれる積雲対流による小規模非地形性重力波や、アンデス山脈付近で励起される地形性重力波が増加したためと考えられる。上部中間圏に見られる正の偏差は、より低い高度で重力波の砕波が生じるようになったことを意味している。このことは対流圏でより強い重力波が励起されるようになったことと整合的である。 北半球では、地形性重力波は下部成層圏でクリティカル・レベルによってフィルタリングされる。したがって、正の東西運動量フラックスが増加したことは、積雲対流によって励起され、大きな位相速度で西向きに伝播する小規模非地形性重力波が増加したことを意味する。それら積雲対流の一部は温帯手気圧に含まれるものであり、その他は大陸上で発達する大規模な(GCMの複数のグリッドを占める規模の)クラウド・クラスターに含まれるものである。

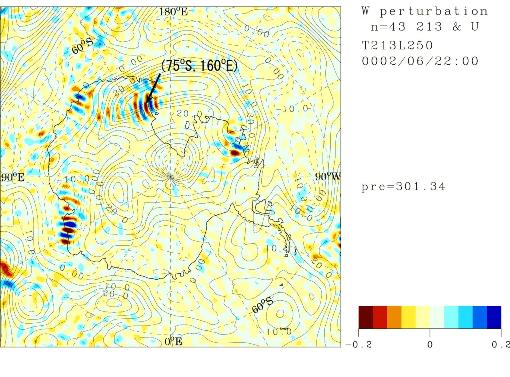

図57:T213実験とT106実験の違いを示した、図54と同様の図 このように、AGCMの水平解像度の増加は、小規模重力波による運動量輸送を増加させ、その結果より現実的な中層大気大循環をもたらすことが示された。この結果はGFDL SKYHI GCMによって行われたシミュレーション結果と定性的に一致している(Hamilton et al. 1999)。我々の実験ではSKYHIよりもより高い鉛直解像度(L250)を用いることにより、重力波の鉛直伝播やそれにともなう性質の変化をより適切に表現できており、特に冬季極夜ジェットの最大が存在する位置に関しては、彼らの結果よりもより低緯度であり、現実的である。加えて、冬季中間圏の高緯度の西風の第二のピークも再現された(図56左)。一方で、極夜ジェットの最大風速に関してはまだ観測よりも若干強いため、より水平解像度の高い実験を行えば、ジェットの構造がより現実的になる可能性を残している。 e-3. 南極上でカタバ風が励起する地形性重力波とその中層大気中での影響に関する解析(Watanabe et al. 2005) 前項で紹介したように、AGCMの水平解像度をT106からT213にすると、冬季の南極付近から上空に伝播する重力波による運動量フラックスが無視できない大きさになった。この原因を調査するために、T213L250 AGCMの冬季の南極付近に注目した解析を行った。その結果、とくにロス海西岸で南極氷床から海面へと斜面を吹き降りるカタバ風が、地形性の重力波を励起することがはじめて明らかになった。 図58は、T213L250実験の6月22日00標準時における、水平波長1000 km未満の鉛直風擾乱(ここでは重力波成分とみなす)、および背景となる東西風の、300 hPa面水平分布を示す。東経60-90度付近の沿岸部には、海岸とおよそ平行な向きに並ぶ波列が見られる。この波は南極氷床の斜面を駆け下りる冷たいカタバ風が南極氷床上の地形を乗り越える際に生じた地形性重力波と考えられる。ただし、この重力波は東風の中に表われているため、上空の西風中へは伝播できない。一方、ロス海西岸には、海岸と直行する向きに並んだ波列が見られる。ロス海西岸は西風が吹いているため、この波が地形性重力波であれば、成層圏の西風の中を伝播して上空の大気に影響を及ぼす可能性が出てくる。

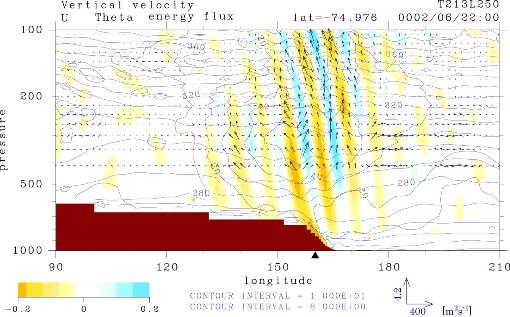

図58:T213L250 AGCM 300 hPaにおける水平波長1000 km未満の鉛直風擾乱(カラー)と背景となる東西風(等値線間隔:5 ms-1)。 図59は、南緯75度の緯度円に沿って、ロス海西岸部を拡大した経度-高度断面図である。カラーは鉛直風、黒い等値線は背景の東西風、青い等値線は温位をそれぞれ表す。矢印は水平波長1000 km未満成分によるエネルギー・フラックスを示している。およそ東経160度に海岸があり、その斜面に沿って吹き降りる、強い西風のカタバ風が現れている。西風は30 ms-1以上、下降流は -0.25 ms-1という強さである。海岸の斜面の上空では、広い高度範囲で空気柱の沈降が生じており、その風下側では、はっきりとした波の構造が下部成層圏へとのびている。エネルギー・フラックスは海岸からこれらの波と同じように下部成層圏へとのびており、この波が地形性重力波であることを示している。地形性重力波は通常山岳の風下に見られ、山岳の風上では山岳によって生じる流れのブロッキングを伴うことが多いが、このケースでは海岸の氷の崖を吹き降りるカタバ風によって重力波が励起されている。下部成層圏におけるこの重力波の水平波長は約220 km、鉛直波長は約11 kmであり、中間圏まで伝播して砕波していることが分かった。

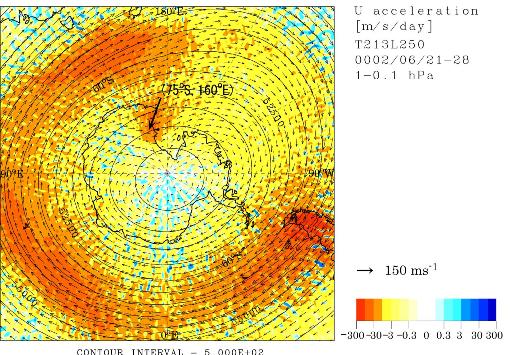

図59:南緯75度における、鉛直風(カラー)、背景東西風(黒等値線)、温位(青等値線)の経度-高度断面図。矢印は水平波長1000 km未満成分によるエネルギー・フラックス。 図60は、鉛直方向に気圧1-0.1 hPaで平均し、6月21-28日の期間で平均した、水平波長1000 km未満成分による東西風の加減速の水平分布を示す。暖色系は西風の減速を表す。矢印は水平循環を表す。等値線はジオポテンシャル高度を示す。極渦の中心は南極から西経30度の方向にずれて位置していることがわかる。中間圏の西風ジェットはおよそ南緯40-50度付近にあり、そこでは重力波の散逸に伴って、強い西風の減速が生じている。一方、南極上空では、ロス海の上空に孤立した西風の減速域がある。これは図58、59で見られた地形性重力波によってもたらされたものである。この局所的な西風の減速は背景風の水平循環場において障害物のように作用し、非地衡風循環を生み出す。この減速域の上流側では等高線を横切って極渦の中心方向に向かう流れが生じ、下流側では逆に極渦の外向きに向かう流れが生じている。こうした効果は極渦内部における物質の輸送・混合過程に大きな影響を与える可能性がある。なお、地形性重力波の水平波長はAGCMの水平解像度に大きく依存するため、定量的な理解のためには、より高解像度の実験が必要である。

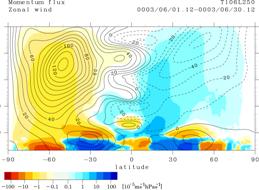

図60:6月21-28日、1-0.1 hPaで平均した、水平波長1000 km未満成分による東西風か減速水平分布(カラー)。等値線:ジオポテンシャル高度[m]。矢印:水平風。 e-4. Hinesパラメタリゼーションの改良(Watanabe 2005) 昨年度以来、Hinesパラメタリゼーションに与える非地形性ソースの情報を高解像度AGCMの結果から導出することを試みてきた。高解像度AGCMの結果から、どういった情報をHinesパラメタリゼーションに入力するかが最初の問題となった。オリジナルのコードでは、初期高度(対流圏界面など)における重力波に関する水平風速の分散(8方位成分)と卓越水平波長、および背景場(大規模場)の水平風速と浮力振動数を外部から入力し、Hinesパラメタリゼーションの内部では独自の理論に基づいて算出されるcut-off鉛直波長から、中周波数帯近似を施した重力波の分散関係式を用いて運動量フラックスを算出していた。つまり重力波に関する入力情報は、水平風速分散の8方位成分と卓越水平波長だった。最初は地点観測において通常用いられるホドグラフ解析と鉛直スペクトル解析を用いて算出した分散と水平波長を入力したが、得られた運動量フラックスの分布は元の高解像度AGCMの結果とあまり一致しなかった。この手法の問題点は、ある高度面の量ではなく、ある高度範囲の平均量を求めることになることと、ホドグラフ解析で求まる固有周期の誤差が大きく、結果として求まる卓越水平波長の誤差も無視できなくなることだった。最終的に、初期高度1層の運動量フラックスを直接AGCMの結果から求めて水平分散とともにHinesパラメタリゼーションに入力し、内部でそれらの運動量フラックスと水平分散に見合う卓越水平波長を算出するようにコードを変更することによって、結果に大幅な改善が見られた。 もうひとつ問題となったのは、Hinesパラメタリゼーションで計算される運動量フラックスの高度変化が、高解像度AGCMの結果と一致しないことだった。AGCM結果の詳しい解析と、Hinesパラメタリゼーションに入力する水平風速分散を変化させて行った感度実験の結果から、二つの問題点が明らかになった。ひとつはHinesパラメタリゼーションが鉛直一次元で重力波の水平伝播を考慮しないのに対して、AGCMでは特に緯度方向に重力波が伝播していることである。この点に関しては、Hinesパラメタリゼーションの三次元化は理論的・計算科学的に困難であることから、無視せざるを得ない。もうひとつはHinesパラメタリゼーション中でAGCM結果と同じような重力波の散逸が生じるのに必要な水平風速の分散がAGCMの結果に比較して大きい必要があることだった。このこと自体はHinesパラメタリゼーションの理論的設計の問題であるが、初期高度に代入する運動量フラックスは変化させず、水平風速の分散の値を3倍程度大きくするチューニングを施すことで大きな改善が見られた。これは内部で計算される卓越水平波長が長くなることに相当する。以上の改良を経て、Hinesパラメタリゼーションで計算される冬半球中・高緯度における重力波抵抗の分布は、高解像度AGCM結果により近い、より現実的なものになった。 図61は、T213L250 AGCMの12月21-28日を平均した、水平波長1000 km未満の重力波による東西風の加減速(左列)と、T213L250 AGCMの70 hPa面で求めた重力波の運動量フラックスと水平風速分散をHinesパラメタリゼーションに入力して、時間変化する背景場の下でオフライン計算したときのパラメタライズされた重力波による東西風の加減速(右列)を示す。右列は上に述べたチューニングを施したときの結果である。上部中間圏ではHinesパラメタリゼーションは東西風加減速を過大評価する傾向にあるが、それ以外の場所では、地理的分布を含めて、まずまず定量的な一致が見られている。

図61:水平波長1000 km未満の重力波による西風の加減速(12月21-28日平均)。T213L250 AGCM結果(左列)とHinesパラメタリゼーション(右列)。等値線:東西風。上段:1-0.1 hPa平均の水平分布。下段:帯状平均の緯度-高度分布。 東西風分布が同じなのはHinesパラメタリゼーションの結果はT213L250 AGCMの背景場を入力して行ったオフライン計算のものであるため。 今後、さらに細かなチューニングを行っていくことで、水平解像度T42の統合モデルでも、極夜ジェットの構造や、高緯度下部成層圏温度場の季節進行、さらに赤道QBOなどが現実的に再現できることが期待される。 f.考察統合モデルの中層大気への拡張と成層圏で必要な物理過程の導入は当初の予定よりもやや遅れているが、高解像度AGCMの結果を解析しつつ非地形性重力波抵抗パラメタリゼーションの改良へと結びつく個々の過程の理解を深めることができた。今後は中層大気へ拡張した後の統合モデルに対して、力学過程・物理過程のバランスの取れたチューニングを行っていくことが重要である。例えば熱帯の対流性降水と成層圏QBOの再現性の両立(積雲対流パラメタリゼーションとHinesパラメタリゼーションのバランス)や、対流圏界面付近の温度と対流圏亜熱帯ジェット分布の再現性の両立(放射加熱率と地形性重力波抵抗パラメタリゼーションのバランス)などの問題が重要である。Hinesパラメタリゼーションを細かにチューニングしていく過程においては、高解像度AGCMを用いた実験を継続して行っていく必要もあると考えられる。 謝辞:本研究の計算は地球シミュレーターを用いて行われた。作図にはGFD-DENNOU Library およびGTOOLを使用した。 g.引用文献Amodei, M., S. Pawson, A.A. Scaife, U. Langematz, W. Lahoz, D.M. Li and P. Simon, The SAO and Kelvin waves in the EuroGRIPS GCMS and the UK Met. Office analyses, Ann. Geophys, 19, 99-114, 2001. Garcia, R.R., T.J. Dunkerton, R.S. Lieberman and R.A. Vincent, Climatology of the semiannual oscillation of the tropical middle atmosphere, J. Geophys. Res., 102, 26019-26032, 1997. Hamilton, K., R. J. Wilson, and R. S. Hemler, Middle atmosphere simulated with high vertical and horizontal resolution versions of a GCM: Improvements in the cold pole bias and generation of a QBO-like oscillation in the tropics, J. Atmos. Sci., 55, 3829-3846, 1999. Hines, C. O., Doppler-spread parameterization of gravity–wave momentum deposition in the middle atmosphere. Part 2: Broad and quasi monochromatic spectra, and implementation, J. Atmos. Solar Terr. Phys., vol.59, no.4, pp.387-400, 1997. Kawamiya, M., C. Yoshikawa, H. Sato, K. Sudo, S. Watanabe and T. Matsuno, Development of an Integrated Earth System Model on the Earth Simulator, in preparation, 2005. Takahashi, M., Simulation of the quasi-biennial oscillation using a general circulation model, Geophys. Res. Lett., 26, 1307-1310, 1999. Watanabe, S. Explicit simulation of gravity waves and its use for investigating performance of gravity wave drag parameterizations. Part 1: Results of a T213L250 GCM, in preparation, 2005. Watanabe, S., K. Sato, and M. Takahashi, Orographic gravity waves over Antarctica excited by Katabatic winds; a GCM study, Geophys. Res. Lett., 32, doi:10.1029/2005GL023084, 2005 (submitted). Watanabe, S. and M. Takahashi, Kelvin waves and ozone Kelvin waves in the QBO and SAO; a simulation by a high-resolution chemistry-coupled GCM, J. Geophys. Res., 110, doi:10.1029/2004JD005424, 2005 (submitted). h.成果の発表投稿済み論文 Watanabe, S., K. Sato, and M. Takahashi, Orographic gravity waves over Antarctica excited by Katabatic winds; a GCM study, Geophys. Res. Lett., 32, doi:10.1029/2005GL023084, 2005 (submitted). Watanabe, S. and M. Takahashi, Kelvin waves and ozone Kelvin waves in the QBO and SAO; a simulation by a high-resolution chemistry-coupled GCM, J. Geophys. Res., 110, doi:10.1029/2004JD005424, 2005 (submitted). 国際学会における口頭発表、ポスター発表: S. Watanabe and M. Takahashi, Kelvin waves and ozone Kelvin waves in the QBO and SAO; a simulation using a high-resolution chemistry-coupled GCM, Quadrennial Ozone Symposium, June 1-8, Kos, Greece. S. Watanabe and T. Nagashima, A quantitative comparison of gravity waves simulated by a high-resolution GCM to those calculated within the Doppler spread parameterization, SPARC 3rd general assembly, August 1-8, Victoria, Canada. S. Watanabe and M. Takahashi, Intraseasonal Oscillation in the Equatorial Mesosphere (60-80km) Appeared in a GCM, International workshop on equatorial and low latitude atmosphere studies by MLT radar network observations, January 18, Uji, Kyoto. |