4.気候物理コアモデル改良 |

||||||||||||||||||||||||

|

担当機関:地球環境フロンティア研究センター

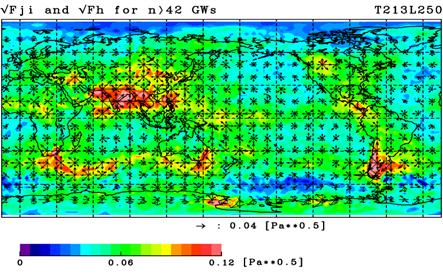

a.要約大気・海洋・陸地面の主として物理過程から成る気候モデル(CCSR/NIES モデル、既存)で成層圏の諸プロセスを改良もしくは新しく取り入れたモデルを開発する。 大気モデル(AGCM)の改良に関しては、現モデルで不十分な中層大気(成層圏・中間圏)の諸プロセスの改良を図る。即ち、中層大気中への人為起源物質の侵入により、中層大気特有のオゾン層の物理・化学過程と太陽からの放射の変動が相互に影響し合って中層大気の変動を引き起こすと共に、それが下層対流圏の変動と結合して気候変動を生じる機構をモデル実験によって明らかにする。また、内部重力波の挙動とそれが大気循環に及ぼす影響を超高解像度大気モデルによって明らかにする。 本年度は、大気・海洋・陸面・炭素循環・大気化学・エアロゾル過程の結合が完了した統合モデルの中層大気への拡張と、成層圏で必要な物理過程コンポーネント(σ-pハイブリッド座標系・新放射コード・Hinesパラメタリゼーション)の導入を主に行い、統合モデルのプログラム間のバージョン整理・統一作業を行った。また、放射コードと鉛直解像度の変更に伴って、大気上端の放射収支が変わることから、対流圏の雲水分布に関するチューニングに着手した。計算コードの高速化に関しては、従来のMPIノード間並列に加えて、地球シミュレーターのノード内並列化機能を利用できるように、コードの改良を行った。高解像度AGCMを用いた大気内部重力波の研究に関しては,Hines非地形性重力波抵抗パラメタリゼーションの改良のため、引き続き行った。また、地球温暖化時における重力波の運動量フラックス変化の推定のために、共生第一課題・住グループの温暖化実験の結果を解析し、論文にまとめた。 b.研究目的本研究の目的は、気候物理モデルの開発・改良と、それに結びつく大気中の様々な過程をより良く理解することにある。とりわけ、中層大気中における、大気組成の変化と気候との相互作用過程を正確にシミュレートするためには、大気微量成分やエアロゾルの輸送を支配する大気の運動と、光化学反応過程に重要な大気の温度場を適切に再現できる必要がある。 中層大気中の大規模な循環と温度場の季節変化や年々変動をよりよく再現するためには、オゾンによる太陽紫外線吸収がもたらす加熱や、二酸化炭素・メタン・オゾン・水蒸気を代表とする温室効果気体が放つ赤外放射による冷却、すなわち放射過程と、数百メートルから惑星規模にわたるさまざまな大気波動が、それぞれモデル中で適切に表現される必要があると考えられている。放射過程および小規模の大気波動を正しく表現するためには、モデルの水平・鉛直解像度がある程度高くなければならないと考えられている。 しかしながら、長期間にわたって、大気組成変化との相互作用までも含めた温暖化予測実験を行ううえで必要十分な解像度は、今もって十分明らかにはされていない。地球シミュレーターを用いた大規模計算により、各々の過程のモデル解像度に対する依存性を明らかしていくことは、統合モデルの設計にとって必須であるとともに、学術的にも意義深いものであり、本サブテーマの中心課題である。 全体計画において、最終的な統合モデルの基礎となる大気大循環モデルの開発を長期的な目標とするとともに、各サブグループ(部分統合モデル)のニーズに合わせた大気モデルの開発・提供を行っていく。 c.研究計画、方法、スケジュール大気・海洋・陸地面の主として物理過程から成る気候モデル(CCSR/NIES モデル、既存)で成層圏の諸プロセスを改良もしくは新しく取り入れたモデルを開発する。成層圏・中間圏大気の温度と循環・物質輸送に大きな役割を果たす内部重力波の効果を正しく取り入れるため、内部重力波をパラメタライズせず直接取り扱う水平解像度 20 km、鉛直層厚100 m程度のモデルで数値実験を行う必要がある。この実験を2年目までに実施し、3年目には、中層大気までを含む中解像度大気化学・気候結合モデルに新しいパラメタリゼーションを組み込めるようにする。中層大気を含む化学・気候結合モデルは、サブテーマ(2)−「温暖化・大気組成相互作用モデル」の開発−とも協力して並行して開発を進め、オゾン層破壊と温暖化の相乗効果など中解像度モデルで実験を行う。 d.平成17年度研究計画統合モデルの上端を成層圏に拡張し、特に成層圏のオゾン量にとって重要な中・高緯度の大気大循環の季節進行を現実的にすることを目標とする。昨年度までに開発してきたハイブリッド鉛直座標や新しい放射コード、および非地形性重力波抵抗パラメタリゼーションを統合モデルに導入し、細かなチューニングを行うとともに、長期積分に向けて計算コードの高速化を図る。重力波抵抗パラメタリゼーションの改良に必要な高解像度大気モデルによる成層圏の波動や大循環の研究は引き続き行っていく。 e.平成17年度研究成果e.1 統合モデルの上端拡張に関する成果 統合モデルの中層大気への拡張と、成層圏で必要な物理過程コンポーネント(σ-pハイブリッド座標系・新放射コード・Hinesパラメタリゼーション)の導入を行った。これらのうち、σ-pハイブリッド座標系と新放射コード導入による、物理気候の再現性の向上に関しては、既に一昨年度の報告書にAGCM単体を用いた場合の実験結果を詳しく述べた。以下では、Hines非地形性重力波抵抗パラメタリゼーションを実際に導入した統合モデルを用いた実験結果について記す。 最初に、Hines重力波パラメタリゼーション(Hines 1997)に入力する、非地形性重力波ソースの導出手順について詳述する。他機関のモデルにおいては、現在のところ以下の2つの手法が用いられている。ひとつは、全球一様で等方的かつ時間変化しない重力波ソースを仮定し、それを対流圏下部から打ち上げる方法である(e.g., Manzini and McFarlane 1998)。この方法の大きなデメリットは、ソースの地理分布・重力波の伝播方位・季節変化を無視していることである。もうひとつの手法は、モデルの積雲対流パラメタリゼーションから求まる非断熱加熱や、前線活動などの情報を用いて、モデル内部で重力波ソースをある程度経験的に求める方法である。ここで用いられる経験則とは、別途行った雲解像モデル(その多くは2次元)を用いた実験でシミュレートされた、積雲対流の熱源分布と背景場の風の分布に対する、積雲対流の上空に現れた重力波運動量フラックスの位相速度スペクトルとの関係のことである(e.g., Beres et al. 2004)。ただし、水平数kmスケールの対流と重力波の関係を、AGCMの積雲対流パラメタリゼーションから求められた非断熱加熱(およそ300 km四方の平均値)に適用できるのかという問題がある。また、そもそも非断熱加熱と背景場との関係のみで、重力波の位相速度スペクトルを近似的に求められるのかということに関しても、いまだ議論があるところである(Chun et al. 2004)。これらに代わり、我々のグループでは、T213L256という高解像度AGCMによるシミュレーション結果から、下部成層圏の重力波の気候値を求め、それを入力することにしている。この方法のメリットは、必要な水平スケールの波を選択的に抽出できることと、重力波の現実的な地理分布・伝播方向・季節変化をソースに含めることができる点である。 T213L256 AGCMをトータルで2年間積分した。その結果から、統合モデルの水平解像度では表現できない水平波長約950 km未満の波動成分のみを高波数フィルターによって取り出し、重力波ソースを求める。T213の水平解像度で表現できる水平グリッド間隔は約60 km、最小水平波長は約190 kmであり、個々の対流やスコールライン等から出る重力波を解像するには不十分であるが、寒冷前線や積乱雲のエンベロープ程度の水平スケールの擾乱は解像できる。実際にこのモデルの中層大気の大循環の構造はかなり現実的であり、重力波による運動量フラックスと、中間圏における砕波による平均流の減速作用が、ある程度定量的に正しく表現できていると考えられる(Kawamiya et al. 2005)。ソースの高度としては、中・高緯度においては、下部成層圏で卓越する慣性重力波の水平伝播の影響を考慮して、70 hPa面で求め、低緯度では、赤道QBOの東西風が70 hPa面よりも下に下りてくる関係で、少し低い100 hPa面で求めることとした。毎時平均で出力された水平風と鉛直風のデータから、水平波長950km未満の成分を取り出したのち、48時間の時間平均値を引き去ることで地形成重力波に相当する準定常成分を除去する。上記の等圧面上において、各グリッドにおける東西・南北運動量の鉛直フラックスを求め、そのベクトルの向きから最も近い8方位にその大きさの運動量フラックスを持った重力波が伝播していると仮定する。実際には、様々な方向にいろいろな性質の波が飛んでいるが、ここではその集合としてひとつの瞬間値に対してひとつの方位に波が伝播しているように取り扱う。これを一月分のデータを繰り返し計算して平均し、月平均の8方位別の重力波の運動量フラックスと水平風速の分散を求める。オリジナルのHinesパラメタリゼーションでは、水平風速の分散と代表的な水平波数を入力して、重力波の分散関係式を用いて運動量フラックスを求めるが、AGCMのデータからは容易に運動量フラックスと水平風速の分散が求まるため、この両者をパラメタリゼーションに入力し、分散関係式に矛盾しないように水平波数が求まるように、一部プログラムの変更を行っている(昨年度の報告書参照)。 図41は、こうして求めたソースの一例である。北半球の夏至を含む8日間に限定して作図してある。ここでは詳しく述べないが、南半球のストーム・トラックに伴う重力波や、南アンデス付近の山岳斜面に伴って立つ対流による重力波、ベンガル湾付近の熱帯低気圧に伴う重力波、東アジアの梅雨前線付近の対流活動に伴う重力波などが、特に大きいソースとなっている。一方、西太平洋のITCZ付近の強い対流活動に伴う重力波は水平波長が比較的大きいものが主であるため、このソース分布にはあまり強く現れていない。

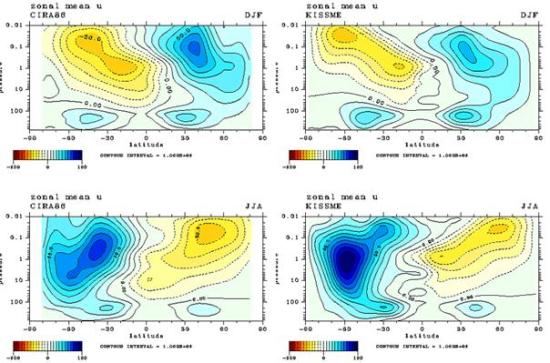

図41: 6月21-28日の70 hPa面における重力波運動量フラックスの分布。矢印は8方位の重力波運動量フラックスの大きさの平方根、色は各グリッドの重力波運動量フラックスの全方位成分の大きさの平均の平方根。(平方根を示したのは図の判読性のため) こうした重力波ソースをHinesパラメタリゼーションに入力しつつ、統合モデルを用いた実験を行った。Hinesパラメタリゼーションの中で、重力波は、統合モデルの風や温度成層の影響を受けながら一部は上空に伝播し、一部は散逸して、統合モデルの風や温度の分布に影響していく。ここでは物理気候の再現性の向上に重点を置いているため、大気化学モデルCHASERは結合しないで、適当な初期条件から4年間の実験を行い、最後の3年間の結果を観測気候値と比較した。図42は、北半球の冬季(12-2月)、夏季(6-8月)平均の、帯状平均東西風の緯度-高度分布を示している。左側がCIRA86の気候値、右側が統合モデルの結果である。北半球冬季(図の上段)には、成層圏極夜ジェットと、中間圏ジェット付近の構造を、定性的に良く再現できている。これは、現実同様の分布をした重力波ソースが、現実同様の場所において散逸を生じ、その場の西風を弱めていることを意味する。このようなジェットの構造は、従来のレイリー摩擦や、一様重力波ソースを用いたモデルでは再現できないものである。一方、南半球冬季(図の下段)には、極渦の軸が、高高度ほど赤道側に傾く構造が中間圏において定性的に再現されている反面、成層圏の極夜ジェットが観測に比べて強すぎるバイアスが見られる。このバイアスの主な原因は、現実大気中で重要な、南半球中緯度重力波の極向き伝播がHinesパラメタリゼーションでは表現できないことにある(昨年度の報告書参照)。

図42: 季節平均帯状平均東西風の緯度-高度断面。左列:CIRA86気候値。右列:統合モデル。等値線間隔:10 m s-1。 図43は、季節平均の帯状平均温度の、英国気象局同化データ気候値(1994-2001年平均)からのバイアスである。観測が不十分な1 hPa以上の高度と、中・高緯度の対流圏界面付近を除けば、Hinesパラメタリゼーション(新放射コードも重要)を用いた統合モデルは、大気の温度構造をおよそ正しく表現できていることが分かる。とりわけ、オゾンホールの再現に重要な南半球春季の南極下部成層圏(SONの50 hPa付近)に、目だった低温バイアスが無いことは大きな成果であるといえる。

図43: 統合モデル季節平均帯状平均温度の英国気象局同化データ(1994-2001平均)からのバイアスの緯度-高度断面。等値線間隔:2K。 最後に、赤道上空のQBOやSAOの再現性についてであるが、現時点では対流圏の物理気候のチューニングが完全に済んでおらず、統合モデルが陽に解像できる波動成分が十分正しく表現されていないこととも関連して、QBOの周期が観測事実(26ヶ月程度)よりも短い傾向にある(16ヶ月程度)。この点については、来年度も引き続き対流圏気候のチューニングを行ったうえで検討する必要がある。 e.2 統合モデルの計算コード高速化に関する成果成層圏と化学過程を含まなかった対流圏版の統合モデルに比べて、成層圏へと拡張した統合モデルは、鉛直総数の増加(20層→80層)、中間圏ジェットが含まれることによるタイムステップの減少、トレーサー数の増加、化学過程の計算などにより、計算コストが大幅に増える。このため、従来と同じ並列化手法を用いていては、温暖化予測実験を行う際に、十分に高速な実行ができない。そこで、従来の「MPIプロセスによる緯度方向の領域分割」に加えて、新たに「ノード内のマイクロタスク」を使用する「ハイブリッド並列化」による高速化を行った。 従来のMPIによる並列化は、緯度方向に領域分割を行うというプログラム構造上、T42のモデルの場合には64分割が上限で、さらにベクトル長を考慮すると現実的には32分割までしか並列化できない。水平方向の分割が限界のため、鉛直方向あるいはトレーサーの種類などで分割を行う必要があるが、MPIでの領域分割はソースコード全体に影響を及ぼす。緯度方向に加えて、さらに鉛直方向にMPIプロセスで分割するのは作業コストが大きい。一方、マイクロタスクで並列化する場合は、自動並列化機能が利用できるので作業量は少なくてすむ。また、一般的に並列化に伴う通信のパフォーマンスはプロセス間よりもスレッド間(マイクロタスク間)のほうがよい。このため、ノード内は鉛直方向をマイクロタスクで並列化するのが自然な方法であるといえる。 新たな次元(鉛直方向やトレーサー種類など)で分割することにより、使用できるPE数(並列数)は従来よりも増やすことができる。MPIによる分割後、各MPIプロセスをマイクロタスクでさらに分割できるためである。マイクロタスク数の通常の上限値はノード内のプロセッサ数であり、地球シミュレーターの場合は8である。したがって、MPIプロセスのみの場合の8倍のPEを使用することが可能である。ただし、PE数を増やしても1PEあたりの性能を保たないと意味が無い点は注意しなければならない。 ハイブリッド化は大気側のみ行い、海洋側は計算コストが変わらないため従来どおりのMPIプロセスのみを用いた並列化を行う。大気側がハイブリッド、海洋側がMPIのみと異なる構造が混在する形なので、プログラムは必然的にMPMDとなる。MPIプロセスとマイクロタスクを組み合わせたスタイルをhybrid MPIと呼ぶのに対し、MPIプロセスのみのものをflat MPIと呼ぶ。ハイブリッド並列化に関する具体的な作業は詳述しないが、プログラムのSAVE忘れや初期化忘れなどの除去、並列化以外に可能であった最適化を行ったのちに、コンパイラの自動並列化機能が働かない箇所に対してノード内並列化に必要な指示行を追記する必要がある。さらに自動並列化機能が使えない一部のソースファイルにOpen MPによる並列化指示行を加えている。 パフォーマンスに関して、重要なのは1PEあたりの性能を落とさないことであったが、この目標は達成できた。1PEあたりのパフォーマンスを比較するために、flat MPIとhybrid MPIを同じPE数で実行してテストした。両方とも、使用PE数は大気側32、海洋側16である(大気側のMPIプロセスの数は、flat MPIの場合32、hybrid MPIの場合4である。海洋側は両方とも変わらず16である。)Real timeを比較するとflat MPIの2807秒に対して、hybrid MPIは2690秒と速かった。これにより、ノード内のマイクロタスクによる並列化は、flat MPIと比較して劣っていないだけの並列化率を達成しているといえる。 どこまでPE数を増やせるかを確認した。上限として考えられるのは、大気側のプロセス数をflat MPIの現実的な上限である32と同じにした場合の256PEである。ただし、これは上限であり並列化効率を考えると、この数を用いて効率的な並列化はムリだと予測できる。なぜなら、鉛直層の増加がハイブリッド並列にとって有利に働いているが、すべての計算が鉛直層を含む3次元計算を行っているわけではないからである。また、3次元計算であっても鉛直方向に依存性があり並列化できない場合も多い。そのような場合は、水平方向のグリッドをMPIプロセスとマイクロタスクの両方で分割することになり十分な粒度あるいはベクトル長が確保できない。 PE数を増やしたときの性能の変化を表8にまとめた。並列化率を求めると99.3%以上あり、144PEの利用申請は可能である。ただし144PEの場合、性能はかなり落ち込んでいる。今後成層圏化学を導入したのちに再度性能を評価しなくてはならないが、効率を重視するなら、80PEぐらいで実行するほうがよいと思われる。

e.3 二酸化炭素倍増時における下部成層圏の重力波運動量フラックスの変化の推定 (Watanabe et al. 2005としてSOLA誌に掲載済み)

統合モデルではHines非地形性重力波抵抗パラメタリゼーションのソースとして、高解像度AGCMの重力波気候値を使用している。これを用いて温暖化予測実験を行う際に、もしかすると大きな影響を及ぼすかもしれないのが、地球温暖化にともなう重力波運動量フラックスの変化である。たとえば、対流圏の対流活動の地理的分布や強度・頻度が現状気候と大きく異なるならば、そこから出てくる重力波の性質の変化も無視できない可能性がある。こうした問題は赤道QBOの周期などに影響すると考えられ、近年注目され始めている(例えばGiorgetta and Doege 2005)。しかし、地球温暖化に対する全球的な対流活動の応答としては、AGCMを用いた温暖化実験で調べる以外には現在のところ手段が無く、しかも通常のAGCMの水平解像度は重力波を解像できるほどには高くないのが現状である。そのような中で、共生第一課題の住グループが行った高解像度大気海洋結合モデルによる温暖化想定実験は、T106L56 AGCMを海洋と結合させて行ったものであり、最小水平波長380 km程度までの重力波を解像できるという点で、温暖化時の全球規模の重力波変化を調べる上で唯一の材料であるといえる。 pre-industrial標準実験(CTL)と、1%/year二酸化炭素漸増実験(GHG)の二酸化炭素倍増気候に相当する年代の、それぞれ20年間の平均状態として、下部成層圏70 hPa面における小規模擾乱成分(水平波長380 km 〜 930 km)にともなう東西運動量の鉛直フラックスを求め、その違いを温暖化にともなう重力波運動量フラックスの変化と定義した。温暖化時の主な変化と、それをもたらす要因について、以下文章のみで要約する。まず、対流圏の対流活動の変化は、熱帯のITCZ(特に東部太平洋上)と、中・高緯度のストームトラックにおける強化という分布をしていたが、これに対応して、その上空における重力波の運動量フラックスの増加が見られた。そして、亜熱帯ジェットの強化により、その上空では西向きの重力波による運動量フラックスが増加した。これらは、定性的には予期された変化といえる。一方、注目した70 hPa面のほぼ全域で、20-40%程度も、重力波による運動量フラックスが増加した。この変化は対流圏のソースの強度や背景の風の変化によるものではなく、温暖化に伴って対流圏界面が全球的に1-2 km程度上昇することと関係して、主な重力波の生成域である対流圏上層部もまた高高度にシフトするため、下部成層圏に到達する重力波が増加するためと考えられる。 この実験結果の信頼性に関しては今後も調べていかなければならないが、もしも現実にそのようなことが起こるとするならば、T213L250 GCMの現状気候実験から得られた70もしくは100 hPa面の重力波ソースを、統合モデルの温暖化実験に用い続けることは適当ではないと言えるかもしれない。今後も高解像度AGCMを用いた重力波研究を継続し、必要に応じて新しい重力波ソースを導出するか、もしくはさらに新しい取り組みを行っていかなければならない。 f.考察統合モデルの中層大気への拡張と成層圏で必要な物理過程の導入を完了することができた。成層圏大循環の季節進行に関しては、独自のソースを与えるHinesパラメタリゼーション導入の甲斐もあり、現在の他機関の最新のモデルの中で最もよい再現性を得ることができた。今後は、対流圏気候のチューニング、温暖化時の気候感度のチェックなど、温暖化実験に向けた作業を行っていかなければならない。さらに、成層圏赤道QBOの再現に関して、現状で不十分な点を改良したのちに、成層圏化学を結合した統合モデルを用いた実験に着手していく。また、Hinesパラメタリゼーションに入力する重力波ソースを、より温暖化実験に適したものにしていくために、高解像度AGCMを用いた実験を継続して行っていく必要もあると考えられる。計算コードの高速化に関しては、現在の地球シミュレーターと統合モデルを用いる上で、考えられる限りの高速化を実施した結果、従来の計算時間の6割程度で成層圏化学なしの統合モデルを実行できるようになった。来年度初頭には成層圏化学過程の導入が完了し、統合モデルを用いた具体的な温暖化実験の計画が策定できるようになる見通しである。 謝辞:本研究の計算は地球シミュレーターを用いて行われた。作図にはGFD-DENNOU Library およびGTOOLを使用した。 g.引用文献Beres, J. H., M. J. Alexander, and J. R. Holton, A method of specifying the gravity wave spectrum above convection based on latent heating properties and background wind, J. Atmos. Sci., vol.61, 324-337, 2004. Chun, H.Y., I. S. Song, and T. Horinouchi, Momentum flux spectrum of convectively forced gravity waves: Can diabatic forcing be a proxy for convective forcing?, J. Atmos. Sci., vol.62, 4113--4120, 2005. Giorgetta, M., and M. C. Doege, Sensitivity of the quasi-biennial oscillation to CO2 doubling, Geophys. Res. Lett., vol.32, L08701, doi:10.1029/2004GL021971, 2005. Hines, C. O., Doppler-spread parameterization of gravity-wave momentum deposition in the middle atmosphere. Part 2: Broad and quasi monochromatic spectra, and implementation, J. Atmos. Solar Terr. Phys., vol.59, no.4, pp.387--400, 1997. Kawamiya, M., C. Yoshikawa, H. Sato, K. Sudo, S. Watanabe and T. Matsuno, Development of an Integrated Earth System Model on the Earth Simulator, J. Earth Simulator, vol.1, 2005. Manzini, E., and N. A. McFarlane, The effect of varying the source spectrum of a gravity wave parameterization in a middle atmosphere general circulation model, J. Geophys. Res., vol.103, no.D24, 31523--31539, 1998. Watanabe, S., T. Nagashima, and S. Emori, Impact of global warming on gravity wave momentum flux in the lower stratosphere, SOLA, vol.1, 189-192, 2005. h.成果の発表投稿済み論文Watanabe, S., K. Sato, and M. Takahashi, Orographic gravity waves over Antarctica excited by Katabatic winds; a GCM study, J. Geophys. Res., 2006 (submitted). Watanabe, S., T. Nagashima, and S. Emori, Impact of global warming on gravity wave momentum flux in the lower stratosphere, SOLA, vol.1, 189-192, 2005. 国際学会における口頭発表、ポスター発表S. Watanabe, M. Takahashi, and K. Sato, Orographic gravity waves over Antarctica excited by Katabatic winds; a GCM study, IAGA2005 Scientific Assembly, July 21, Toulouse, France. S. Watanabe, Development of Chemistry Coupled Models at CCSR/NIES/FRCGC, IAGA2005 Scientific Assembly, July 21, Toulouse, France. S. Watanabe, M. Takahashi, and K. Sato, GCM Studies on Atmospheric Gravity Waves: Gravity Waves over Antarctica, CAWSES workshop, September 13, Nagoya University. S. Watanabe, On source spectra for the Hines gravity wave drag parameterization in KISSME, The 8th International Workshop on Next Generation Climate models for Advanced High Performance Computing Facilities, February 24, Albuquerque, USA. |