4.気候物理コアモデル改良 |

||||||||||||||||

|

担当機関:地球環境フロンティア研究センター

a.要約大気・海洋・陸地面の主として物理過程から成る気候モデル(CCSR/NIES モデル、既存)で成層圏の諸プロセスを改良もしくは新しく取り入れたモデルを開発する。 大気モデル(AGCM)の改良に関しては、現モデルで不十分な中層大気(成層圏・中間圏)の諸プロセスの改良を図る。即ち、中層大気中への人為起源物質の侵入により、中層大気特有のオゾン層の物理・化学過程と太陽からの放射の変動が相互に影響し合って中層大気の変動を引き起こすと共に、それが下層対流圏の変動と結合して気候変動を生じる機構をモデル実験によって明らかにする。また、内部重力波の挙動とそれが大気循環に及ぼす影響を超高解像度大気モデルによって明らかにする。 本年度は、対流圏気候に重要な雲やエアロゾル分布の改良を第一に行った。とくにエアロゾルに関しては、従来チューニングが不十分だった簡略版SPRINTARSの各過程の調整を行い、簡略版として可能な範囲で観測やオリジナルSPRINTARSの分布になるべく近づけるようにチューニングを行った。またエアロゾルのCCN効率を見直し、雲分布・雲の粒径分布に関する問題点も明らかにした。それに引き続いて成層圏化学過程の導入を行い、オゾン分布の再現に重要な成層圏窒素酸化物や塩素系化合物の分布が現実的になるように、初期値の改良や放射スキームの計算精度の改善を行った。高解像度AGCMを用いた重力波抵抗パラメタリゼーションの改良に関しては、成層圏赤道QBOの再現性向上のために赤道域限定でソースに関するチューニングパラメーターを導入した。最後に、完成した統合モデルの評価実験として50年間のCO2濃度固定標準実験と70年間のCO2排出量年率2%増加実験を行い、モデルの性能評価および問題点の究明を行った。 b.研究目的本研究の目的は、気候物理モデルの開発・改良と、それに結びつく大気中の様々な過程をより良く理解することにある。とりわけ、中層大気中における、大気組成の変化と気候との相互作用過程を正確にシミュレートするためには、大気微量成分やエアロゾルの輸送を支配する大気の運動と、光化学反応過程に重要な大気の温度場を適切に再現できる必要がある。 中層大気中の大規模な循環と温度場の季節変化や年々変動をよりよく再現するためには、オゾンによる太陽紫外線吸収がもたらす加熱や、二酸化炭素・メタン・オゾン・水蒸気を代表とする温室効果気体が放つ赤外放射による冷却、すなわち放射過程と、数百メートルから惑星規模にわたるさまざまな大気波動が、それぞれモデル中で適切に表現される必要があると考えられている。放射過程および小規模の大気波動を正しく表現するためには、モデルの水平・鉛直解像度がある程度高くなければならないと考えられている。 しかしながら、長期間にわたって、大気組成変化との相互作用までも含めた温暖化予測実験を行ううえで必要十分な解像度は、今もって十分明らかにはされていない。地球シミュレーターを用いた大規模計算により、各々の過程のモデル解像度に対する依存性を明らかしていくことは、統合モデルの設計にとって必須であるとともに、学術的にも意義深いものであり、本サブテーマの中心課題である。 全体計画において、最終的な統合モデルの基礎となる大気大循環モデルの開発を長期的な目標とするとともに、各サブグループ(部分統合モデル)のニーズに合わせた大気モデルの開発・提供を行っていく。 c.研究計画、方法、スケジュール大気・海洋・陸地面の主として物理過程から成る気候モデル(CCSR/NIES モデル、既存)で成層圏の諸プロセスを改良もしくは新しく取り入れたモデルを開発する。成層圏・中間圏大気の温度と循環・物質輸送に大きな役割を果たす内部重力波の効果を正しく取り入れるため、内部重力波をパラメタライズせず直接取り扱う水平解像度 20 km、鉛直層厚100 m程度のモデルで数値実験を行う必要がある。この実験を2年目までに実施し、3年目には、中層大気までを含む中解像度大気化学・気候結合モデルに新しいパラメタリゼーションを組み込めるようにする。中層大気を含む化学・気候結合モデルは、サブテーマ(2)−「温暖化・大気組成相互作用モデル」の開発−とも協力して並行して開発を進め、オゾン層破壊と温暖化の相乗効果など中解像度モデルで実験を行う。 d.平成18年度研究計画上端を成層圏まで拡張した統合モデルの、成層圏大気大循環、および化学物質の分布 に関して、年々変動や長期トレンドなども含めて、なるべく現実的になるように、気候物理コアの改良を行っていく。大気組成グループと連携しつつ、本グループとしては、非地形性重力波抵抗パラメタリゼーションの調整や、対流圏気候に影響する物理過程パラメタリゼーションの調整によって、上記の目標を達成する。重力波抵抗パラメタリゼーションの改良に必要な高解像度大気モデルによる成層圏の波動や大循環の研究は引き続き行っていく。 e.平成18年度研究成果e-1) エアロゾル分布の改良 従来チューニングが不十分だったエアロゾルモデル、簡略版SPRINTARS(sSPRINTARS)の各過程の調整を行い、簡略版として可能な範囲で観測やオリジナルSPRINTARSの分布になるべく近づけるようにチューニングを行った。統合モデルにおいては、従来のsSPRINTARSとは異なり、硫酸塩に関しては、全ての過程で大気化学モデルCHASERのルーチンを用いる。これは、生成反応に関わる他の化学種をCHASERで陽に計算しているためである。液滴に対するSO2の溶解において、液滴のpHを陽に取り扱う点はsSPRINTARSと異なり、結果として液相反応による硫酸塩生成はsSPRINTARSのそれよりも小さくなる。また、湿性沈着過程に関しては、全エアロゾル種に関してCHASERのルーチンを用いるため、調整パラメーターはsSPRINTARSのものとは異なる。こうした変更点に留意して、ダスト、カーボン、海塩、硫酸塩の各種エアロゾルに関してそれぞれ以下のような調整を行った。 ダスト粒子に関しては、従来のsSPRINTARSでは発生量が過小評価されており、また発生地点に関しても北極海で発生してしまうなどバグが見つかった。発生条件である土壌の湿度や発生量を調整し、飛散範囲を決める湿性沈着の生じやすさを調整することにより、オリジナルSPRINTARSと同様の分布を得ることに成功した(図44)。また、春季の黄砂の発生量や、南半球の分布に関しても改善が見られた(図45)。これらの調整により、地表面が受ける日射量が従来過大であったものが合わせて改善された。

図44: 6-8月平均のダスト粒子の光学的厚さ。調整前(左)と調整後(右)。

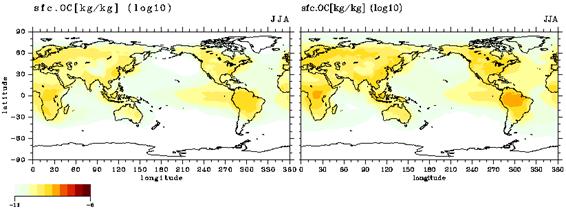

図45: 3-5月平均のダスト粒子の地表面付近の質量濃度。調整前(左)と調整後(右)。 カーボン粒子に関しては、従来のsSPRINTARSでは発生量に過小評価が見られ、発生地点の指定にもバグが見つかった。発生量に関して、森林火災やテルペン類のソース分布のデータの更新により、改善が見られた(図46)。この調整により、陸上のCCN数が増加し、雲の分布にも合わせて改善が見られた。

図46: 6-8月平均の有機炭素粒子の地表面付近の質量濃度。調整前(左)と調整後(右)。実験条件は1850年設定であるため、人為起源のソースは含まれていない。 海塩粒子に関しては、従来のsSPRINTARSでは光学的厚さに過小評価が見られる一方で、下層の質量は2倍以上過大評価されていた。これはsSPRINTARS作成時に粒径のビンの数を少なく取りすぎたことが原因であり、パラメーター調整では改善が不可能であった。一方、海塩粒子は海上では重要なCCNであり、下層の質量の過大評価は雲粒数の過大評価に直結するため無視できない。そこで、海塩粒子に関しては、CCN能率の調整パラメーターを従来よりも小さくすることで、結果として海塩粒子由来の雲粒数が過大評価されないように調整を行った。 硫酸塩に関しては、オリジナルCHASERの硫酸塩分布とほぼ同じであり、それは従来のsSPRINTARSに比べると地表面付近では質量濃度が小さい。これは前述したように、液滴に対するSO2の溶解において、液滴のpHを陽に取り扱うため、SO2の溶解量がsSPRINTARSよりも少なくなるためである。また、硫酸塩やカーボンといったエアロゾルは、人為起源エミッションの影響を強く受ける(図47)。そのため、主に陸上のCCNの分布も排出年代によって大きく影響されることになる。この点は雲の分布に関するパラメーター調整を行う際には留意しなくてはならない。硫酸塩の場合には、1850年エミッションでは主に海上のDMS由来の粒子が卓越するのに対して、2000年エミッションでは工業地域から排出されるSO2を起源とする粒子が卓越しており、大陸上のCCN数が増加する。

図47: 6-8月平均の硫酸塩エアロゾルの地表面付近の質量濃度分布。1850年エミッション(左)と2000年エミッション(右)。 e-2) 地表面アルベドの改良 MIROCでは、以前から裸地・砂漠上の地表面アルベドが過小評価されており、特に北半球夏季にサハラ砂漠の地表面では過剰な日射を受け取っていた。これは用いていた地表面アルベドのデータ(ISLSCPから配布)の算出方法に問題があったためである。ISLSCPでは、ERBEの7月の晴天惑星アルベドの気候値を裸地の地表面アルベドとしていたが、実際にはこの晴天惑星アルベドには、砂漠特有のダスト粒子による散乱効果が内包されているため、地表面アルベドよりも小さな値となる。言い換えると、実際の地表面アルベドはもっと大きな値であるが、上空のダスト粒子による散乱効果で反射率が低下したものが晴天惑星アルベドである。この点を考慮して、統合モデルのダスト粒子による散乱を加味した晴天惑星アルベドが、上記ERBEの晴天惑星アルベドと等しくなるように、新たな地表面アルベドのデータを作成した。これを使用することにより、砂漠上の晴天OSRバイアスが減少した(図48)。

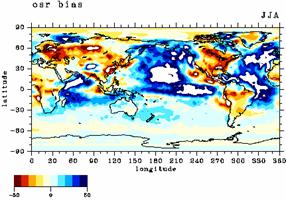

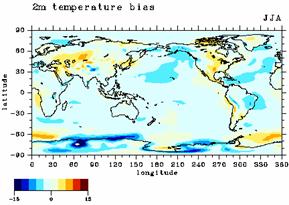

図48: 6-8月の晴天OSRバイアス分布[W/m2]。アルベドデータ更新前(左)と更新後(右)。 サハラ砂漠上で不足していた反射フラックスが改善されている。 e-3) 雲と放射収支に関する調整と問題点の把握 従来のMIROCとは異なり、新放射コードを使用し、またCCNとなるエアロゾル分布の改善も行ったため、雲分布に関するパラメーター調整を行い、降水分布や大気上端における放射収支を合わせる必要が生じた。その際に明らかとなった問題点を以下に記す。 MIROCおよび統合モデルの雲分布には、OSRのERBEからの偏差で見た場合に、陸上で顕著に雲が不足し、海上では逆に雲が過大となる系統的なバイアスが存在する(図49)。この問題の根本は、夏季の大陸上や、北極海、一部海洋の沿岸地域等で、本来あるべき場所に雲ができないことにある。それ自体は大規模凝結スキームや境界層スキーム等に問題があり、現在のスキームの枠組みの中での解決は不可能である。大陸上での日射過剰は陸面物理過程や陸上生態系に及ぼす悪影響が大きいため、なるべく陸上でも雲が維持されやすいように、雲から降水への変換速度を小さめに設定し、全球的に雲水量を多めにするような調整を行っている。結果として、陸上では依然雲が不足して地表付近の温度が高い傾向にある一方で、海洋上では広範囲で雲が過大評価され海面温度が低い傾向になってしまう(図50)。

図49: 6-8月平均のOSRバイアス。赤色が日射の入射過剰、青色が反射過剰。白抜きは50W/m2以上のバイアス。統合モデルのエアロゾル・雲調整後の結果。実験は2000年条件。

図50: 6-8月平均の地上2m気温バイアス。図49と同じ実験の結果。 中解像度MIROCの低感度版に関しては、他のIPCC第4次報告書に参加したモデルの中で、全球平均の雲アルベドが突出して大きいことが指摘されているため、統合モデルでは、それに比べて全球平均の雲水量を少し減らして雲量を減らしつつ、大気上端での放射収支を合わせる方向で調整を行った(図49と50は調整後の結果)。また、海上の海塩粒子CCNの量がMIROCでは過大であったため、それに比べておよそ半減させた。そうした調整の後で得られた雲頂有効雲粒径の分布をAVHRR観測から得られた推定値と比較すると、特に熱帯・亜熱帯の海上で著しく粒径が過大評価されてしまう(図51)。海上のCCN数がおよそ観測に近いと思われる一方、雲水量が過大評価されていることが原因で雲粒経が過大評価されている。これは温暖化予測を行う上で非常に大きな不確定性の原因になり得るため、今後雲・境界層スキームの更新とともに、最優先で改良すべき課題である。

図51: 年平均有効雲頂雲粒経の分布[μm]。AVHRR(左)と、調整後の統合モデル(右)。 e-4) 成層圏化学過程の導入 成層圏化学過程の導入に関しては、当初の予想よりも作業が難航した。導入当初は、成層圏オゾンのピーク濃度が観測を2-3割程度、過小評価していた(図52)。

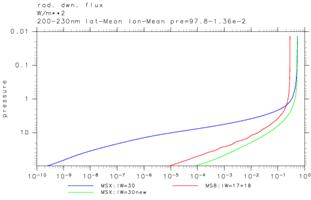

図52: 12-2月平均の帯状平均オゾン体積混合比[ppbv]。成層圏化学導入当初(左)と改良後(右)。左右でカラースケールが異なる。ピーク値はそれぞれ7.83 ppmvと10.2 ppmv。 これは、光解離係数の計算の際に主に紫外線領域の波長解像度と放射フラックスの計算精度が不足していたことが最初の原因であった(図53)。

図53: 紫外線200-230nm波長帯の日射フラックスの全球平均鉛直プロファイル。旧放射コード(赤)に比べて、積分点見直し前の新放射コードの結果(青)は、約1hPa以下の高度での紫外線フラックスを大幅に過小評価していた。緑は改良後の新放射コードの結果。新放射コードの結果は約2倍してある。 これを解決するために、放射コードおよびそのパラメーターファイルの見直しを再三行った。放射コードの日射計算と光化学フラックスの時間補間に関するバグを修正した。紫外線領域の波長解像度(バンド数)を増やし、フラックスの計算精度を向上させるためにバンド内の積分点数を増やし、さらに積分点決定のための最適化条件に、10hPa付近の高度での相対誤差を加えるといった改良の結果、オゾンのピーク高度や、さらに対流圏界面付近での紫外線・可視光線フラックスの計算精度が大きく向上し、化学種の光解離計算の精度も満足できる程度にまで改善された。また、上部成層圏での窒素酸化物の分布を改善するために、一酸化窒素の光解離のパラメタリゼーションを成層圏化学モデルから移植した。 成層圏化学の初期値の作成においては、対流圏化学モデルの初期値を鉛直方向に外挿したり、一定値にしてみたり、試行錯誤を繰り返したが、最終的に、国立環境研究で使われている成層圏化学モデルの初期値と、対流圏化学モデルCHASERの初期値とを、化学種ごとに取り混ぜて初期値を作成した。 最後の問題として、主に対流圏において、化学反応の計算が発散してしまう事態が生じた。これは光解離係数の計算間隔を短く取るか、化学反応の計算間隔を短く取るかのいずれかで解決できることが分かった。光解離係数の計算と放射過程の計算は同時に行うが、これを通常の3時間間隔から1時間間隔にしてみたところ、雲と放射の相互作用を通じて雲量が著しく減少するという副作用が生じたため、化学反応の方の計算間隔を短くすることとした。結果、対流圏・成層圏ともに、ほぼ現実的な化学組成の分布を得ることに成功した。図54には、1850年条件の標準実験の結果の中から、成層圏の窒素酸化物、硝酸、一酸化水素、一酸化炭素の分布を例示する。いずれも定性的な分布は現在の衛星観測値やモデル計算結果と同様であり、エミッションが1850年であることを考えると、定量的にも問題の無い値であると言える。

図54: 12-2月の帯状平均体積混合比分布。窒素酸化物(左上)、硝酸(右上)、一酸化水素[mol/cc](左下)、一酸化炭素(右下)。 e-5) 成層圏赤道QBOに関するHines重力波抵抗パラメタリゼーションの調整 昨年度以来、Hinesパラメタリゼーションのソース分布として、T213高解像度モデルの重力波気候値を入力し、特に中・高緯度の成層圏循環や温度構造の再現に大きな改善が見られた。しかしながら、熱帯においては、T213モデルの重力波気候値にT213モデル自身の成層圏赤道QBOによる重力波の東西伝播の偏りが情報として入ってしまう関係で、統合モデルのQBOの再現性には問題が残っていた。当面の解決策として、熱帯では東西・南北に一様な振幅・位相速度の重力波ソースを仮定し、その振幅を調整パラメーターとすることによって、QBOの周期と振幅を現実的な範囲内に調整するようにした。将来には、積雲対流パラメタリゼーションの情報を用いて、対流活動とリンクする形で重力波のソースを計算できるように改良したい。 e-6) 完成後の評価実験 対流圏のエアロゾル・雲を中心とした物理気候の調整と成層圏化学の導入を経て、統合モデルは完成した。実験を行う前に、実験設定に即し、各コンポーネント・モデルの初期値の作成を行う必要がある。完成後初の評価実験としては、1850年条件のエミッション・データを用いて、大気中のCO2濃度を285.431 ppmvに固定する標準実験を行った。これと並行して1870年条件のCO2エミッション分布から年率2%エミッションを増加させつつ、大気中のCO2濃度を予報する実験も行ったが、そちらの結果はこの報告からは割愛する。 まず初期値の作成について記しておく。大気の物理気候とエアロゾルに関しては、上記1850年条件のCO2濃度とエミッション・データを用いて、大気化学は結合せずオゾン濃度等は気候値やCHASERの計算値を与え、大気海洋結合モデルとして20年間程度スピンアップしたものを用いた。その結果の一部を、陸面生態系モデルのオフライン・スピンアップに使用し、オフラインで1000年間程度のスピンアップとパラメーター調整を行った。海洋・海氷および海洋生態系の初期値に関しては、炭素循環グループで別途積分した大気鉛直20層版統合モデルの1850年条件の標準実験の結果の中から、大気海洋結合スピンアップ初期に生じる気候ドリフトを抑える目的で、北極海やハドソン湾等の海氷が多い年のものを選んだ。大気化学の初期値に関しては、対流圏は1850年条件で別途積分したCHASERの結果を、成層圏は同条件で積分した成層圏化学気候結合モデルの結果を用いた。これらすべての初期値をフル結合の統合モデルに与えて、以下に結果を紹介する評価実験の初期値とした。この初期値においては、各コンポーネント・モデルの初期値の間で各々の物理量が平衡状態ではないため、フル結合後のスピンアップ初期には何らかのドリフトが生じる。 図55は、大気中CO2濃度を固定した標準実験における、全球平均・年平均の地上2m気温および大気上端の外向き短波放射の時系列である。エミッション・データを中心とする外部フォーシングは初期値に見合った値で固定されているので、理想的には、統合モデルの各コンポーネントがバランスし、これらの時系列にはトレンドが見られないのが望ましいのであるが、全球平均2m気温は38年目までに0.8℃程度上昇し、以後下降する線形トレンドが見られる。この原因には、前述した初期値の非平衡に起因するものも含まれる。大気上端の外向き短波放射の時系列を見ると、2m気温に見られるトレンドや年々変動と負の相関が認められる。2m気温の上昇トレンドが見られる期間には、宇宙空間への太陽放射の反射量が年々減少しており、全球平均で雲や氷のような反射率の高いものが減少する傾向が見て取れる。以下、こうしたトレンドの地理分布と原因に関する調査結果を記す。 図56は、標準実験16-20年目平均の年平均地上2m気温から1-5年目平均のものを引いた値の分布と、雲反射フラックスの変化に関する同様の図である。温度上昇が生じている地域を大別すると、北極圏と、南北半球中緯度海洋上と、アマゾン・中国南部〜インド北部・サハラ砂漠といった陸上地域である。北極圏に関しては後述するが、後の二つについては、雲の反射フラックスに減少トレンドが生じて海表面や地表面が受ける日射が増加し、主にそれが原因で温度が上昇していると思ってよい。雲の減少トレンドの原因に関してはまだよく分かっていないが、パラメーター調整の段階で全球の雲量を少なめにするようなチューニングを行った結果、積分を通じてさらに雲量が減る何らかの正のフィードバックが働いたように見える。詳しい調査は今後の課題である。

図55: 標準実験の全球平均・年平均の地上2m気温(左)と大気上端の外向き短波放射(右)。日射の反射の減少と、気温の上昇が対応している。

図56: 年平均地上2m気温(左)と雲反射フラックス(右)。標準実験の16-20年目平均結果から1-5年目平均の結果を引いた値。両半球中緯度での温度上昇と雲反射フラックスの減少とが対応している。 北極海での温度上昇に関しては、特に冬季の昇温が顕著であった(図57)。昇温の顕著な領域は、バレンツ海、オホーツク海、カムチャッカ半島東岸からアラスカ沿岸、グリーンランド周辺の海上であり、いずれも海氷の縁辺部に相当し、積分していく間に海氷が縮小したのに伴って海面が露出したため昇温が生じたものである。冬季の海氷の縮小には、夏季に海氷がたくさん融けてしまい、秋から冬にかけて海氷の張り出しが遅れることが大きく影響している。図58は、9月の海氷密接度の分布であるが、1-5年目は近年の観測と同程度であるのに対して、16-20年目にはおよそ半分程度まで縮小してしまっていることが分かる。この原因に関しては、北極海中心部から海氷の融けやすい沿岸部まで、夏季の雲量が不足し、海氷面や周囲の海面に達する日射が過大となることが考えられる。今後放射過程の精度改善や、大規模凝結・大気境界層スキームの更新、エアロゾルモデルの更新によって、改善していかなくてはならない

図57: 2月の地上2m気温(左)と海氷密接度(右)。標準実験の16-20年目平均結果から1-5年目平均の結果を引いた値。海氷が減少・消滅した地域と、大きな温度上昇が生じた地域が一致している。

図58: 標準実験の9月の海氷密接度の分布(濃紺の場所で密接度1)。1-5年目の平均(左)と16-20年目の平均(右)。16-20年目にはほぼ半減してしまっている。 f.考察対流圏エアロゾルと雲分布の改良を行い、成層圏化学過程の導入を行って統合モデルを完成させることができた。その一方で、第一回目の標準実験の結果には、調整後の雲分布や、各コンポーネントの初期値間の非平衡といった原因によると思われる、望ましくない気候場のトレンド(気候ドリフト)が認められた。本プロジェクトに引き続く革新プロジェクトでは、雲と大気境界層に関係する物理過程パラメタリゼーションや、放射過程の計算精度の改良が予定されている。引き続き各部の改良を行い、CO2濃度を予測しつつ精度の高い温暖化実験が行えるモデルにしていくことが求められている。 謝辞:本研究の計算は地球シミュレーターを用いて行われた。作図にはGFD-DENNOU Library およびGTOOLを使用した。 g.成果の発表投稿済み論文Watanabe, S., K. Sato, and M. Takahashi, A GCM study of orographic gravity waves over Antarctica excited by katabatic winds, J.Geophys. Res., 111, D18104, doi:10.1029/2005JD006851, 2006. 国際学会における口頭発表、ポスター発表Watanabe, S., K. Sato, and M. Takahashi, A GCM study of orographic gravity waves over Antarctica excited by katabatic winds, COSPAR2006, July, Beijing China. |