プレスリリース

2015年 4月 8日

国立研究開発法人海洋研究開発機構

公立大学法人滋賀県立大学

地球システムの応答にみられる不確実性は経済にどれほど影響するか

~温暖化抑制目標設定のための気候モデルと経済モデルの連携~

1.概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 平朝彦)気候変動リスク情報創生プロジェクトチームの立入 郁主任研究員、河宮未知生プロジェクト長は、滋賀県立大学の松本健一助教(論文主著者)との共同研究として、気候変動予測研究において将来予測に用いられる温室効果ガス(GHG:greenhouse gas)濃度シナリオのうち、中位安定化シナリオ(RCP4.5、IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change: 気候変動に関する政府間パネル)第五次評価報告書で用いられた4つの将来シナリオのうち下から2番目の気温上昇となるもの)について、年ごとの目標濃度を実現するための排出可能炭素量に注目し、生態系などによるGHGの吸収を考慮できる気候モデルである地球システムモデル(ESM: earth system model)が有する不確実性による社会経済への影響を、経済モデルの一種である応用一般均衡モデル(CGE: computable general equilibrium)(注1)を用いて解析しました。

温暖化抑制目標を設定した場合でも、排出可能炭素量が自動的に決まるわけではなく、陸域生態系や海洋(物理的吸収と炭素循環による吸収とがあります)がどの程度炭素を吸収するかにより、人類が排出できる炭素(二酸化炭素: CO2)量が変わってきます(陸・海の吸収量は、気温上昇量にも影響を受けます)。こうした点については、観測データを用いて不確実性を小さくしようという努力がなされていますが、今なお少なからぬ不確実性が残っています。こうした地球システムの応答の違いによる不確実性がどのように社会経済システムに影響を及ぼすかは、将来の温暖化抑制シナリオを策定する際に重要になります。この点を考えるため、同プロジェクトチームでは、気候モデルと経済モデルの連携にも力を入れており、本研究もその一環として実施されたものです。

今回の解析により、主に以下の結果が得られました。

- (1)

- 目標とするCO2濃度が同一でも、地球システムの応答の違いにより、排出削減量が少なくてすむ場合と排出削減量が大きくなる場合とでは、(炭素税額に相当する)炭素価格(注2)に3倍の違いが生じるなど、排出削減シナリオに有意な影響を与える。

- (2)

- 温暖化対策を講じない場合の世界総GDPを100とした場合、排出可能炭素量が多い場合と少ない場合(この差は地球システムの応答の不確実性に起因する)の2100年における世界総GDPはそれぞれ95.8および91.9となり、排出可能炭素量が多い場合と比較した場合の排出可能炭素量が少ない場合の値は4.1%少ないものになる。

- (3)

- 排出可能炭素量が多い場合の累積炭素排出量及びGDPを100とした場合、排出可能炭素量が少ない場合の21世紀の累積炭素排出量は67.5であり、2100年時点のGDPは95.9となる。すなわち、排出可能炭素量が少ない場合と多い場合の経済への影響の違いは小さくないが、 排出可能炭素量の違いに比較すれば小さい。

このことは、排出可能炭素量の多寡が経済に少なからず影響を与えるが、世界全体で排出権取引を行うなどにより世界全体で単一の炭素価格(注2)が適用され、効率的に排出削減が実現される場合には、排出可能炭素量の違いが顕著な経済成長の差を生むものではない、ということを示唆するものです。

なお、本研究は文部科学省 気候変動リスク情報創生プログラム(注3)・領域テーマB「安定化目標値設定に資する気候変動予測」の研究の一環として実施されたものです。本成果は、Computers & Operations Research誌に4月4日付けで掲載されました。

タイトル:Impact of climate model uncertainties on socioeconomics: a case study with a medium mitigation scenario

著者: 松本健一1,立入 郁2, 河宮未知生2

1滋賀県立大学、2海洋研究開発機構

2.背景

気候変動予測は、世界の気候センターでそれぞれ開発されたモデルが同じ入力条件を用いて計算を行い、モデルによる違いに起因する出力の違いを考慮した形で行われています。こうした、出力の違いを生むモデル特性には、気候感度などの物理的なものに加え、気温上昇やCO2濃度上昇に対する生態系の応答の違いなども含まれ、これらを総称してモデルの不確実性と呼びます。

現実世界においては、まずCO2などGHGの排出があり、それと陸・海の吸収量によって大気中のGHG濃度が決まり、その結果、気温などの気候が決定されます(より詳しく言えば、気温から濃度へのフィードバックも考慮する必要があります)。しかし、これらのプロセスは多くの複雑な過程を含んでいるため、予測シミュレーションにおいて、気温をどのレベルかに安定化させるために許容される排出量を逆算することは容易ではありません。

IPCC第五次評価報告書向けに実施された気候モデル比較プロジェクトにおいては、複数のGHG濃度シナリオを仮定し、これらを気候モデルに入力した結果が比較されました(同一のGHG濃度シナリオについても気候モデルによって気温上昇の度合いは異なります)。一方で、これらの濃度シナリオを実現するための排出量も、気候モデルによって異なります。これは、陸や海が吸収する量により、人類が排出できるGHGの量が異なるためです(この問題は、物理過程だけでなく炭素循環など生物地球化学過程を組み込んだモデルの場合に顕著になります。こうしたモデルは地球システムモデル(ESM)と呼ばれます)。

前述の気候モデル比較プロジェクトにおいて、将来(2100年まで)の濃度シナリオは4つ用意されました。これらは、気温上昇の大きい方から、RCP8.5、RCP6.0、RCP4.5、RCP2.6と呼ばれており(注4)、RCP8.5は温暖化対策を特に講じない場合の経路、RCP2.6は2°C目標を守ることを強く意識した経路となっています。

本研究では、温暖化を強く抑制した場合に経済にどのような影響があるのかをみるため、温暖化対策を講じて濃度レベルを安定化するシナリオのうち中位にあたるRCP4.5を用いて、これを実現するために許される排出量の不確実性が経済に及ぼす影響の大きさを解析しました。(注:最も排出量が少ないシナリオであるRCP2.6では、排出可能炭素量が最小の場合にはわれわれが用いている仮定の下では目標達成が不可能となったため、解析対象から外しています。)

3.研究手法の概要

ESMに見られる不確実性を社会経済的な観点から評価するために、本研究では、応用一般均衡(CGE)モデルを用いました。CGEモデルは基本的には経済活動を扱うモデルですが、本研究で用いたモデルはCO2の排出やエネルギー需給を扱えるものであり、世界を24地域に分けたものです。

このモデルでは世界単一の排出権取引市場の存在を仮定しており、排出シナリオを与えると、シナリオを実現するために適切な炭素価格が決められ、それが経済活動に影響を与えます。この方法では、世界全体で排出権取引をすることにより、炭素価格(限界削減費用)が(年ごとに)世界で均等化することで効率的に排出削減が行われることになりGDPへの影響が小さくなります(世界共通の炭素税でも同様です)。

本研究では、ESMに見られる不確実性は排出可能炭素量の差に現れることに注目し、RCP4.5について、最も排出可能炭素量が小さい場合と大きい場合について社会経済的な影響を示しました(注5)。

4.結果と考察(成果)

本研究では、国内総生産(GDP: gross domestic product)、エネルギー、炭素価格の3つの観点から、ESMの不確実性により社会経済に現れる影響の違いを評価しました。その結果、炭素価格は排出可能炭素量の違いの影響を大きく受けますが、一次エネルギー需要ではそれよりも違いが小さくなり、GDPについてはさらに違いが小さくなります。これは、炭素価格が上昇する結果、産業のシフトが起こるためだと考えられます。以下に詳しく説明します。

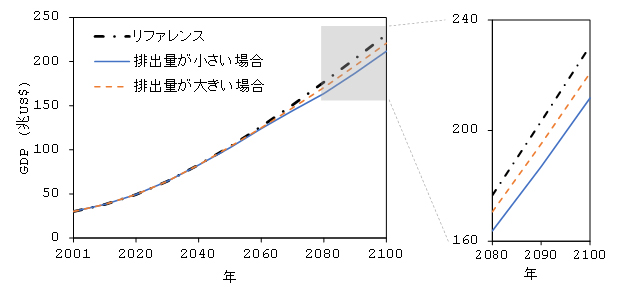

まず、GDPへの影響は図1のようになります。いずれのケースでも、リファレンスシナリオ(CO2の排出削減をしないなりゆきケース。但し本研究で用いたモデルについてのものであり、別のモデルを用いて得られたRCP8.5とは異なります)よりもGDPは小さくなりますが、21世紀を通じてGDPは成長し続けます。一方、排出量が最も小さい場合と大きい場合を比較すると、2100年時点で4.1%程度、前者のGDPが小さくなることがわかります。この差は額としては現在の中国のGDPにおおむね相当するものですが、2100年(それぞれ9.1億炭素換算トン(tC)/年と51億tC/年)あるいは21世紀全体の両者の排出量の違い(それぞれ6200億tCと9180億tC)と比較すると小さいものといえます。

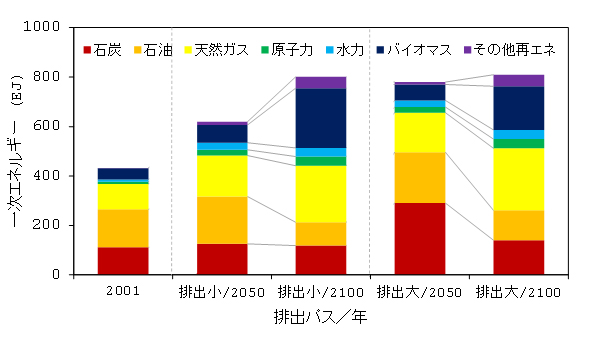

次に一次エネルギー(注6)は、排出量が最も小さい場合と大きい場合とで2100年時点の総需要量にはそれほど大きな違いは見られませんが、その構成が異なります(図2)。排出量が最も大きい場合では、化石燃料の利用が相対的に大きく、特に天然ガスの割合が最も大きくなります。一方、排出量が最も小さい場合では、化石燃料の利用が相対的に抑制され、代わりに再生可能エネルギーが増加し、特にバイオマスの割合が最も大きくなります。

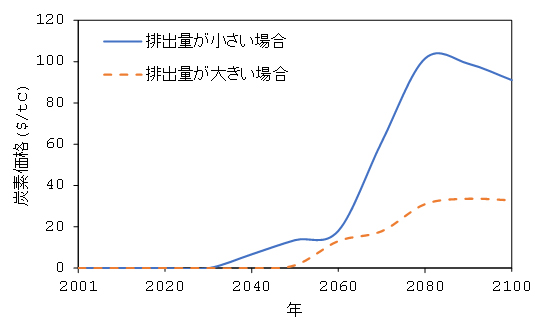

最後に炭素価格を見ると、排出量が最も小さい場合と大きい場合で2100年時点において3倍程度の差が見られます(図3)。これは、陸・海の炭素吸収量が小さい場合、排出可能炭素量が小さくなり、社会が排出できるCO2の量が小さくなるためです。炭素価格は化石燃料の消費にかかる費用を上昇させますので、エネルギー需給構造の変化を通じてマクロ経済に影響を与えます。

炭素価格への影響と比較してGDPへの影響が小さくなるのは、以下のような理由によります。炭素価格により化石燃料の価格は上昇しますが、相対的に他のエネルギーや他の生産要素(労働など)の価格が低くなることで代替効果が働きます。つまり、化石燃料を使用する代わりに他のエネルギーや他の生産要素を使用して生産活動を行うようになり、炭素価格に現れるような差がGDPには現れなくなります。

5.今後の展望

今回はRCP4.5に注目した解析を行いましたが、他のシナリオ(特に気候安定化シナリオ)についても、ESMの不確実性が経済的にどの程度の違いを引き起こすのかを解析していく予定です。その際、経済モデルによる結果の違いにも注意していく必要があると考えています。

本研究は、自然科学的な不確実性が社会経済に与える影響についての定量的解析の端緒となるものです。気候モデルと社会経済モデルの連携による研究はまだ始まったばかりですが、将来の排出シナリオを考える上で重要な知見を得られるアプローチだと考えられます。そのため、気候変動リスク情報創生プログラム・領域テーマB「安定化目標値設定に資する気候変動予測」では、サブ課題「安定化目標値設定に向けた社会経済シナリオに関する検討・情報収集」において今後さらに上記のような観点から研究を進めていく予定です。

引用文献:

Tachiiri, K., Hargreaves, J. C., Annan, J. D. Huntingford, C., and Kawamiya, M. (2013), Allowable carbon emissions for medium to high mitigation scenarios, Tellus B, 65, 20586. doi: 10.3402/tellusb.v65i0.20586.

【用語解説】

※ 1 応用一般均衡モデル

経済モデルの一種であり、一般均衡理論に基づきます。1つの財市場における価格と需給均衡の決定を扱う部分均衡分析とは異なり、複数の財市場全体における価格と需給均衡の同時決定を扱います。CGEモデルは、例えばエネルギー・環境会議におけるシナリオ評価など政策へのインプットとしても用いられています。本研究では、毎年の排出量に対応する経済条件を計算するにあたり、世界全体で排出権取引を行い、単一の炭素価格が全世界に適用できる場合を想定しています。

※ 2 炭素価格

二酸化炭素(炭素)の限界削減費用で、二酸化炭素を追加的に1単位削減するのに必要な費用です。これは、炭素税と同じ概念のものです。本研究では、二酸化炭素の排出削減にあたって世界全体での排出権取引を想定しているため、各年の炭素価格は世界で1つになります。

※ 3 気候変動リスク情報創生プログラム

気候変動によって生じる多様なリスクの管理に必要となる基盤情報の創出を目的とした文部科学省のプログラムで、地球シミュレータ等の世界最高水準のスーパーコンピュータを活用し、今後数年~数十年(近未来)で直面する地球環境変動の予測と診断、温室効果ガス排出シナリオ研究と連携した長期気候変動予測、気候変動の確率的予測技術の開発、精密な影響評価技術の開発等、各テーマが有機的に連携した研究体制で研究開発を進めています。

※ 4 RCP (Representative Concentration Pathways, 代表的濃度経路)

2.6、4.5、6.0、8.5の4つがあり、数字は2100年時点の放射強制力(地球温暖化を引き起こす効果)を示しています(W/m2単位)。RCP2.6はRCP3PD(21世紀中に3W/ m2に達した後、減少する(PDはpeak and declineを示す)と呼ばれることもあります(参考:http://www.pik-potsdam.de/~mmalte/rcps/)。環境省(http://www.env.go.jp/press/files/jp/25606.pdf)は、RCP2.6,4.5,6.0をそれぞれ低位、中位、高位安定化シナリオ、RCP8.5を高位参照シナリオとしています。

※ 5 最も排出可能炭素量が小さい場合・大きい場合

ESMの不確実性を再現した簡略モデルを用いた実験(Tachiiri et al., 2013)により得られた排出経路です。論文では3つの値(90%信頼区間の下限・中央値・上限で、排出可能量の小さいものから5%、50%、および95%)を評価対象としています。ここでは、論文で示した結果のうち5%と95%のものをそれぞれ排出量が最小の場合、最大の場合として示しています。

※ 6 一次エネルギー

人間が利用するエネルギーのうち自然界に存在する形(変換・加工される前)のもので、原油・石炭・天然ガスなどの化石燃料、ウラン、水力・太陽光・風力などの自然エネルギーを指します。

図1:GDP(世界合計)。右は2080~2100年を拡大したもの

図2:一次エネルギー需要(世界合計)

図3:炭素価格

- (本研究について)

滋賀県立大学 -

環境科学部 環境政策・計画学科

助教 松本 健一 - 国立研究開発法人海洋研究開発機構

-

気候変動リスク情報創生プロジェクトチーム

主任研究員 立入 郁

プロジェクト長 河宮 未知生

- (報道担当)

国立研究開発法人海洋研究開発機構 - 広報部 報道課長 松井 宏泰