プレスリリース

国立研究開発法人海洋研究開発機構

過去20年の海流変動は日本にやってくるシラスウナギの数を減らしていた

1. 概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 平 朝彦、以下「JAMSTEC」という)アプリケーションラボのYu-Lin Chang研究員、宮澤泰正ラボ所長代理は、日本大学の研究グループと共同で、海流予測モデル「JCOPE2」によって計算した過去の海流推定結果である海洋再解析データを用いて、過去20年(1993年-2013年)にわたる海流変動は、日本付近に回遊してくるシラスウナギの数を継続的に減らすように働いていたことを示しました。

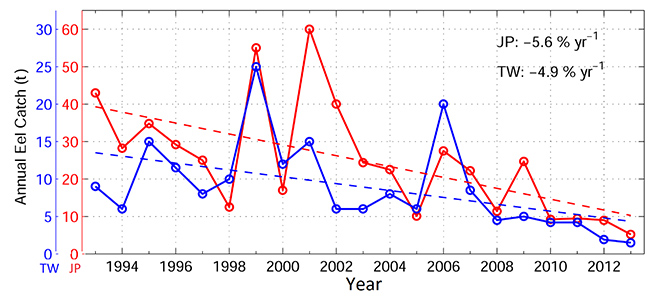

日本のシラスウナギの漁獲量は、年毎にばらつきがあるものの長期的に減少傾向が続いています(図1)。その原因は、乱獲や河川環境の悪化、気候変動など様々な要因が指摘されているものの、複合的であることも想定され、必ずしも明らかではありません。

本研究では海流変動がシラスウナギの数に影響していないかについて調べるため、マリアナ諸島近海で毎年一定の仔魚が発生すると仮定し、「JCOPE2」を用いた数値実験を行ったところ、日本付近に流れ着くシラスウナギの量は、実際の漁獲量と類似した減少傾向を示しました(図2、3)。これは、北赤道海流を駆動する海上風の変動に起因し、日本へ向かう海流が弱まったことが原因であると考えられます(図4)。また、年々の変動については、北赤道海流が存在する緯度の南北移動が加入量の変動に影響を与えることがわかりました(図5)。

本成果は、「JCOPE2」の新たな社会応用の可能性を示したものです。今後は、餌となるプランクトン量や産卵量といった別のパラメータをモデルに加えることを検討し、モデルの精度を高めていく予定です。

なお、本研究はJSPS科研費JP26287116の助成を受けたものであり、本成果はScientific Reports誌に4月3日付け(日本時間)で掲載されました。

題名:Potential impact of ocean circulation on the declining Japanese eel catches

著者名:Yu-Lin Chang1, 宮澤泰正1、Michael J. Miller2、塚本勝巳2

所属:1 国立研究開発法人海洋研究開発機構

2 日本大学

URL:https://www.nature.com/articles/s41598-018-23820-6

2.背景

ウナギ類は世界の海洋・淡水域に広く生息しており、陸地の河川と外洋の深海の間を大回遊することが知られていますが、具体的な回遊の状況はまだよくわかっていません。最近になって、ニホンウナギの産卵域はマリアナ諸島西方の海山域であることが発見されました。そこで生まれた仔稚魚(※1)は北赤道海流にのって西向きに進み、さらにフィリピンの東で黒潮にのりかえ、日本や台湾にやってきます。過去20年以上にわたり、日本や台湾でのシラスウナギ漁獲量には長期的な減少傾向がみられます(図1)。この理由は様々な原因が関係している可能性がありますが、明らかではありません。JAMSTECは長年に渡り、海洋観測とともに海流の予測研究を行ってきたことから、本研究では、海流の変動がもたらす影響に着目して解析を実施しました。

過去20年に生じていた現実的な海流の変動を計算するため、JAMSTECアプリケーションラボで開発した海流予測モデル「JCOPE2」を用いました。「JCOPE2」は、漁海況予報に関する研究や、JAMSTECベンチャーにおける各種海洋産業や公的機関を対象とした情報コンサルティング事業に活用され、船舶の燃費節減や黒潮大蛇行の予測に使われるなど、研究成果を社会へ還元する取り組みにおいて先駆的に実績を上げてきた海流予測モデルです。海流予測の初期値を作るためには、観測データをモデル内に適切にとりこんで融合する手続き(データ同化)を行いますが、データ同化は過去の海況を再現すること(海洋再解析)にも使われます。

本研究では、ウナギ仔稚魚を仮想的な粒子に見立て、これが「JCOPE2」によって計算した海流(海洋再解析データ)に流されつつ乱流的に拡散するモデル(粒子追跡モデル)としました。また、仔稚魚は遊泳力をもっているのでその効果もとりいれ、仔稚魚のふるまいを表現する数理モデルをつくり数値実験を行いました。

3.成果

孵化は、観測結果にあわせて5月から7月までの3か月間に起こると仮定し、1993年から2013年の各年において毎年一定の粒子(18,000個)が「産卵」され、それらに由来する仔魚が回遊する数値実験を行いました。産卵域から出発した仔魚はその年の冬から翌年の春にかけてシラスウナギ(稚魚)になって日本にたどり着きます。この間に産卵域から日本までの間にある各海域に加入する仔稚魚個体数の推移を年毎に調べました。

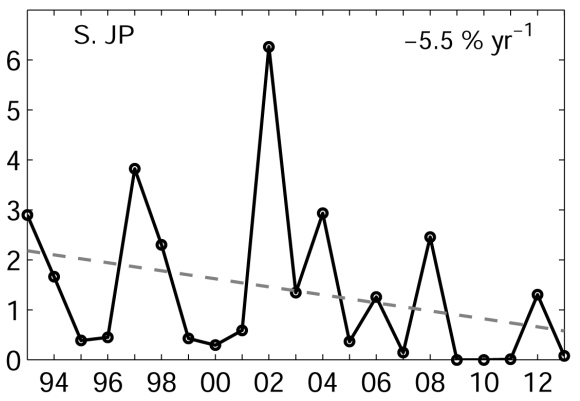

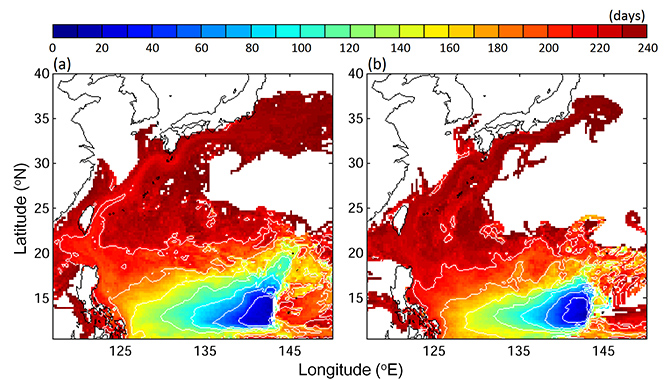

数値実験によって計算した各海域の加入個体数は、日本(図2)と台湾近海における漁獲量推移と同様、長期的な減少傾向を示しました(数値実験では日本と台湾近海においてそれぞれ、年率-5.6%、-5.0%)。一方、北赤道海流より南側の海域に加入する個体数は長期的な増加傾向を示していました。回遊海域全体の日齢分布(図3)でみると、最初の5年間(1993-1997年)と最後の5年間(2009-2013年)の平均には大きな違いがあることがわかります。この間に生じた海流の変動をみると、西向きの北赤道海流が弱まるとともに、北赤道海流に伴って生じている南北方向の海流分布においても上層で北向きの海流が弱まる一方、下層で南向きの海流が強まっていることがわかりました。こうした海流変動により、仔稚魚が黒潮に沿った北側の下流域に運ばれず南側の海域に流れていく傾向が強くなったと考えられます。

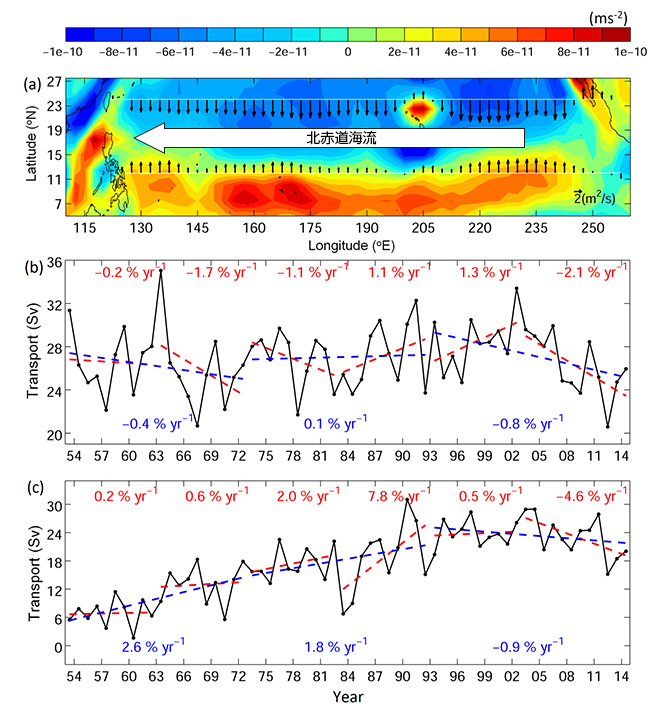

北赤道海流は、北太平洋の亜熱帯循環(※2)南側に生じている海流ですが、亜熱帯循環は海上風が作り出しています。北赤道海流に関係する海上風を調べると、1993-2013年にかけて北赤道海流の流量が減少するように変動していました(図4)。西向きの北赤道海流に伴って生じている南北方向の海流については、鉛直分布が相対的に変化しないと仮定すると、流量の減少は上層の北向き海流が弱まり、下層の南向き海流が強まることに対応します。他の研究によって、過去20年以上にわたって北赤道海流が存在する緯度も南向きに移動していること、また東シナ海の黒潮流速が遅くなっていることも示されており、本研究で用いた再解析データにも同様な変動が見出されました。こうした変化が合わさり、物理的にみて仔稚魚が日本や台湾に来遊しにくい傾向になっていると解釈されます。

4.今後の展望

過去20年でこのような海流変動を生じさせた海上風分布の長期変動には、地球温暖化が関係しているという研究報告もあります。しかし、図4にもみられるように海上風は、1990年代以前にも同様に数十年の長さで変動をくりかえしており、原因の解明にはさらなる研究の進展が必要です。

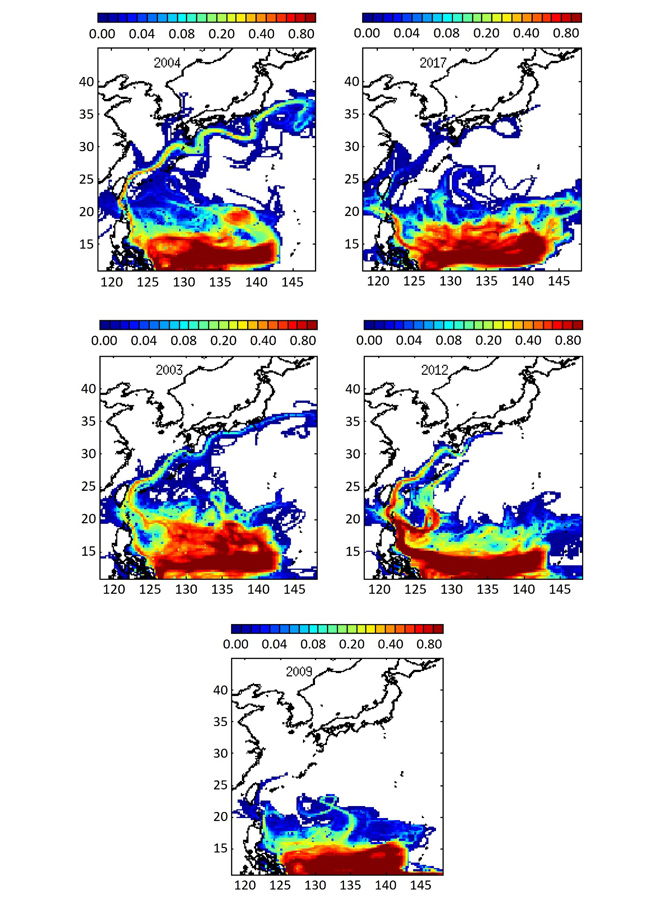

図1、図2には長期的な変動に加え、年々の加入量の変動もみられます。これについては、本研究グループが行った過去の研究によって、北赤道海流の南北移動による影響が大きいことがわかっています。黒潮大蛇行については、日本南岸のごく狭い範囲で仔稚魚の分布を変える可能性があるものの、現実の漁獲量と加入量数値実験結果はともに日本と台湾で共通の変動傾向がみられ、局所的に生じている黒潮大蛇行自体が日本全体での仔稚魚の加入傾向に影響を与えることはないと考えられます。実際、本研究と同様な数値実験を最近黒潮大蛇行が発生した2017年まで含めて実行すると、黒潮大蛇行の有無による差よりも、北赤道海流の南北移動による差のほうが大きいことがわかります(図5)。

本研究における加入量推定結果にみられる年変動は、実際の漁獲量の年変動と必ずしも一致してはいません。2017年以降、仔稚魚は日本と台湾で記録的な不漁になっています。2017年には北赤道海流の存在緯度が南に移動しているので、物理的にみて仔稚魚が日本と台湾に来遊しにくくなっていることは確かです。しかし、2009年の実験結果は2017年の実験結果に比べてより不漁となる傾向を示していますが、実際には2017年のほうが不漁になっています(図5)。これについては、人為的な漁獲圧力、成魚が産卵海域に回帰する数、それらの産卵量、餌となるプランクトン量、といった本研究で考慮されていない他の要因の影響が考えられます。ニホンウナギの大回遊とその資源量変動には、解明するべき謎が数多くのこされています。

今後、そうしたパラメータをモデルに加えることを検討し、精度を高めていく予定です。

※1 仔稚魚:孵化後の幼生を仔魚(レプトセファルス)、仔魚を経て基本的な骨格が整ったものを稚魚と言う。一般に、シラスウナギは稚魚を指す。

※2 亜熱帯循環:亜熱帯域に存在する大規模な海流循環のこと。太平洋域では北赤道海流、黒潮、北太平洋海流及びカリフォルニア海流が時計回りに循環している。北赤道海流は、西に向かって吹く貿易風により生じている。

図1. シラスウナギ漁獲量の推移(実線)。赤線は日本(農林水産省の報告より)、青線は台湾での漁獲量(台湾漁業庁年次報告より)を示す。点線は長期変動の傾向線を示す。日本(JP)では年率5.6%、台湾(TW)では年率4.9%の減少傾向となっている。

図2. 日本南方海域(South of Japan)へのシラスウナギ加入量実験結果。縦軸は領域平均の漁獲量に相当する量(20,000個を1単位とした粒子数)、横軸は年を示す。また、実線は各年の実験結果、点線は傾向線を示す。年率5.5%の減少傾向となっている。

図3. シラスウナギの加入実験結果(仔稚魚が各地点に加入したときの平均日齢分布)。(a) 1993-1997年の平均。(b) 2009-2013年の平均。青いエリアで生じた仔魚(生後0日)が日数とともに拡散していく様子を示す。

図4. (a) 大気再解析データから算出した海上風応力の平均渦度分布(色影)。線上の黒い矢印は海上風応力の平均渦度から計算した流入量(東から西まで積分すると、海上風によって生ずる流量であるスベルドラップ流量に対応する)の向きと大きさを示す。北赤道海流は、二本の線で囲まれた領域を西向きに流れている。(b) (a)における北側の線で積分したスベルドラップ流量の変動を示す。(c) 南側の線での変動を示す。点線は赤が10年、青が20年の長期傾向を示す。

図4. 特定年におけるシラスウナギの加入実験結果(翌年1月時点における、仔稚魚が各地点にたどり着いた平均頻度の分布、図2とは異なる表現であることに注意)。2004年、2017年には黒潮大蛇行が発生した。2003年、2009年、2012年には黒潮は日本南岸で接岸流路をとっていた。一方、2003年、2004年には北赤道海流は北偏し、2009年、2012年、2017年には北赤道海流は南偏していた。

1993年(左)及び2010年(右)における仔稚魚の5日間毎の分布動画。

南側を赤、中央を青、北側を緑として孵化エリアに応じた色分けしている。

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- (本研究について)

- アプリケーションラボ

所長代理 宮澤 泰正 - (報道担当)

- 広報部 報道課長 野口 剛