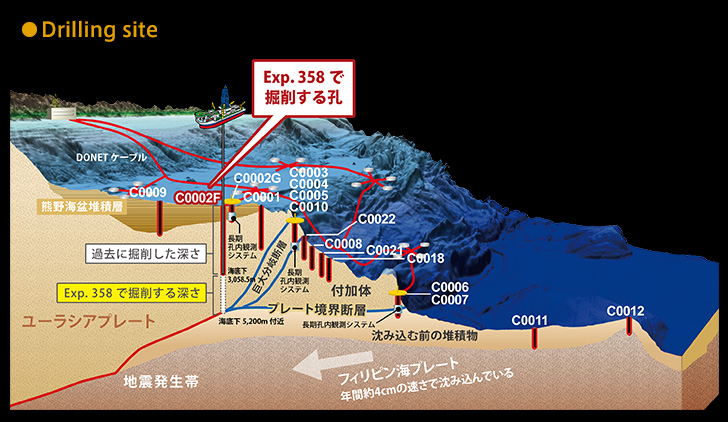

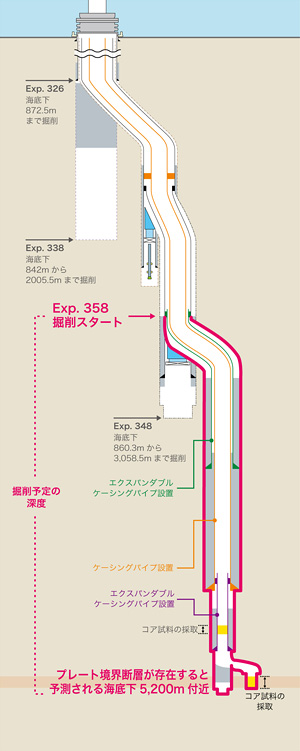

2018年10月からの第358次研究航海では、南海トラフにおける集中的な科学掘削の総仕上げとして、さらに2000m程度深く掘り、海面下7000mに眠るプレート境界断層への到達をめざし、巨大地震を引き起こすひずみエネルギーが蓄積される領域がどのような岩石からなり、どのような状態なのかを明らかにします。

◆進捗状況

C0002地点では、掘削同時検層(※1)による地層物性データの取得及びカッティングス(※2)の採取を行いながら、科学掘削としては世界最深の掘削深度記録を更新し、海底下3,262.5m(水深1,939m)まで到達。

また、海洋科学掘削としては世界最深の海底下深度である2,836.5mから2,848.5mの区間で計約2.5mのコア試料(柱状の地質試料)を採取。

※1 ドリルパイプの先端近くにセンサーを搭載し、掘削と同時に孔内で各種計測を行うこと。

※2 ドリルビットによる掘進に伴い生じる岩石の破片。

また、海洋科学掘削としては世界最深の海底下深度である2,836.5mから2,848.5mの区間で計約2.5mのコア試料(柱状の地質試料)を採取。

※1 ドリルパイプの先端近くにセンサーを搭載し、掘削と同時に孔内で各種計測を行うこと。

※2 ドリルビットによる掘進に伴い生じる岩石の破片。

◆計画

■開始:C0002サイトへ移動

■第1フェーズ:BOP海底設置

掘削地点C0002に移動後は、船の位置を保持するために、自動船位保持システムと連動するトランスポンダを海底に設置し、掘削孔の蓋(コロージョンキャップ)を回収する。その後、船上ではドリルパイプやライザーパイプなどの掘削機材の組み立てを行い、海底に設置する噴出防止装置(BOP)とBOPに接続するライザーパイプの運用試験を行う。ライザーパイプを接続したBOPを海底に降下し設置する。

■第2フェーズ:超深度掘削、

■第3フェーズ:プレート境界断層の採取

Exp.348ですでに掘進している海底下2,880m付近から斜めに枝孔を海底下3,700mまで掘削し、ケーシングパイプを設置する(斜めに枝孔する掘削方法をサイドトラックという)。このときのケーシングパイプは、エクスパンダブルケーシングとよばれる掘削孔内に挿入してからその内径を拡張できる特殊なものを使用する。これにより、孔壁を早めに保護して崩壊を防ぎつつ、海底下深く目的深度まで掘り進めることができるようにする。さらに、海底下4,500mまで掘削し、ケーシングパイプを設置する。その後、海底下4,900mまで掘削しながら、深度4,700m付近でコア試料を採取し、掘削した深度までエクスパンダブルケーシングを設置する。この先は掘削目標となる海底下5,200m付近まで掘削し、このあたりに存在すると予測されるプレート境界断層を見つけ、その後、サイドトラックして断層のコア試料を採取する。

■第4フェーズ:船上分析

航海中には掘削作業やコア試料の採取と並行して、分析作業が行われるが、入港後も引き続き、船上のラボではコア試料の分析を行い、地震発生帯を引き起こすと考えられているプレート境界断層の解明につなげていく。

■終了

※本企画は終了いたしました。

たくさんの応援メッセージをお送りいただき、誠にありがとうございました。

南海トラフ”超”深部へ挑む「ちきゅう」乗船者へ、熱いメッセージを送りませんか?

いただいたメッセージは、「ちきゅう」船内に掲示し、乗船者たちへお伝えいたします。またメッセージの一部は、本ページにてご紹介させていただく可能性がございます。

上記用途を承諾いただける方に限り、よろしくお願いいたします。

*地球深部探査船「ちきゅう」の公用語は英語のため、英語でのメッセージもお待ちしております。