浮遊性有孔虫データベース

Bolivina variabilis (WILLIAMSON)

ボリビナ・バリアビリス Bolivina variabilis

フタスジハリダマのタイプ種である。殻は極小で,二列状旋回(biserial)である。殻は薄く,光学顕微鏡下ではほぼ透明か半透明(玻璃という)で橙色の細胞質が透過する。房室は亜球形~方形である.口孔は最終室に位置し,ひとつ前の房室に接する.口孔の周縁部に高さのある襟(collar)状のリップをもち,その端はそれ以前の房室の口孔(relict primary aperture) へと連結する.殻表面はアナウキダマ属Globigerinoidesに似たハニカム状の構造で,極小の壁孔を有する。殻表面がなめらかで光沢を示す形態種は従来Streptochilus globulosumとされ区別されてきたが、分子生物学的分類によって本種のシノニム(同種異名)とされた(BRUMMER & KUCERA, 2022)。殻の最大長径は約0.3mm亜熱帯~温帯種。共生藻をもたない。分子生物学的には底生有孔虫に分類されるが、生活環に底生と浮遊性の時期がある(meroplankton)ことが酸素同位体比分析より判明したため、便宜的に浮遊性有孔虫として掲載している。

読み

ボリビナ・バリアビリス

和名

フタスジハリダマ

分類

FORAMINIFERA - グロボタラメア綱 - ロタリイダ目

時代

現生

特徴

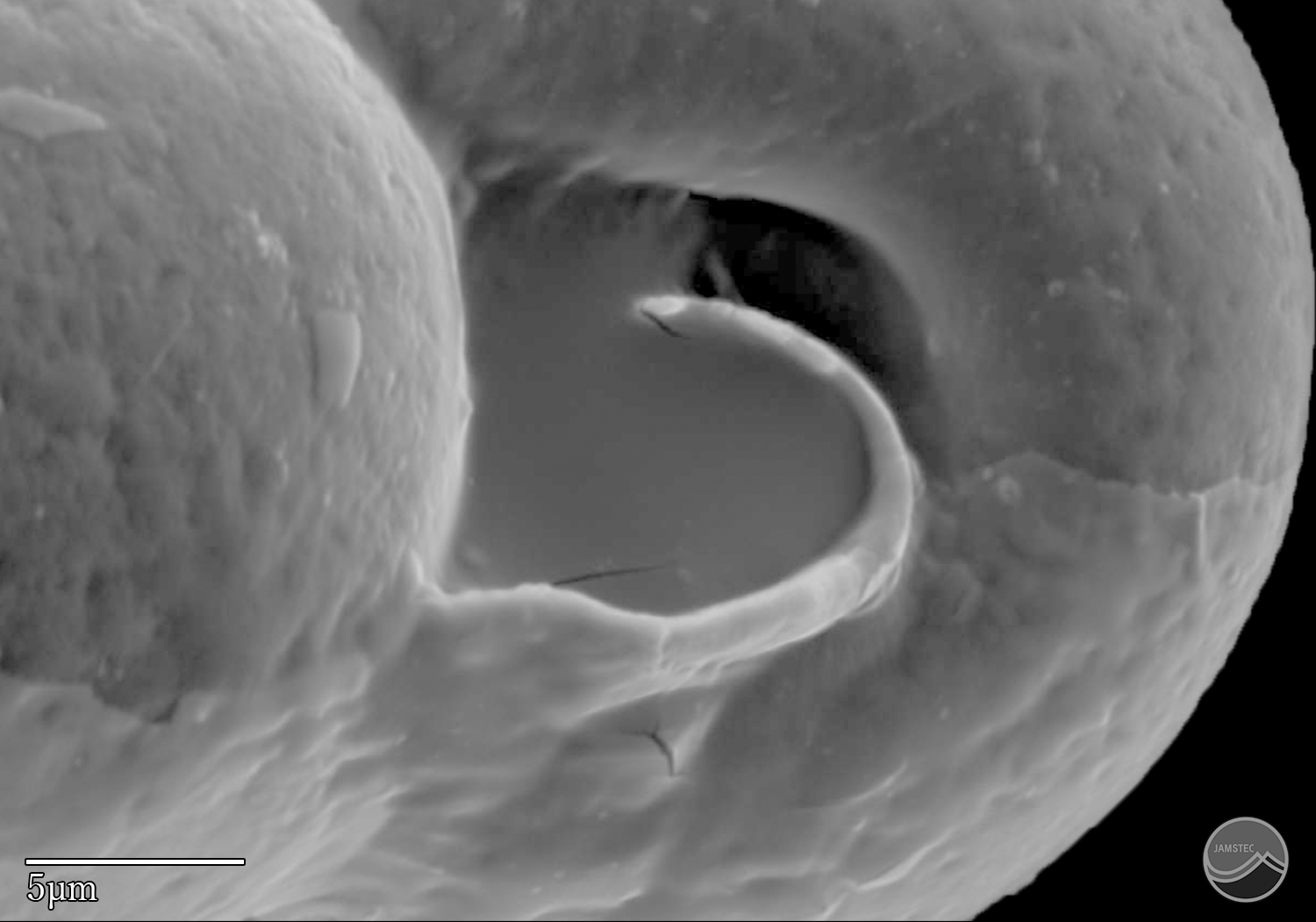

フタスジハリダマのタイプ種である。殻は極小で,二列状旋回(biserial)である。殻は薄く,光学顕微鏡下ではほぼ透明か半透明(玻璃という)で橙色の細胞質が透過する。房室は亜球形~方形である.口孔は最終室に位置し,ひとつ前の房室に接する.口孔の周縁部に高さのある襟(collar)状のリップをもち,その端はそれ以前の房室の口孔(relict primary aperture) へと連結する.殻表面はアナウキダマ属Globigerinoidesに似たハニカム状の構造で,極小の壁孔を有する。殻表面がなめらかで光沢を示す形態種は従来Streptochilus globulosumとされ区別されてきたが、分子生物学的分類によって本種のシノニム(同種異名)とされた(BRUMMER & KUCERA, 2022)。殻の最大長径は約0.3mm亜熱帯~温帯種。共生藻をもたない。分子生物学的には底生有孔虫に分類されるが、生活環に底生と浮遊性の時期がある(meroplankton)ことが酸素同位体比分析より判明したため、便宜的に浮遊性有孔虫として掲載している。

種名の変更履歴

Streptochilus globigerum (SCHWAGER), 1866

Streptochilus globulosum (CUSHMAN), 1933

Streptochilus tokelauae (BOERSMA), 1969

サンプリング情報

産地: 西太平洋 [東経145度00分,北緯30度00分]

水深: 90 m

採取日: 2012年06月10日

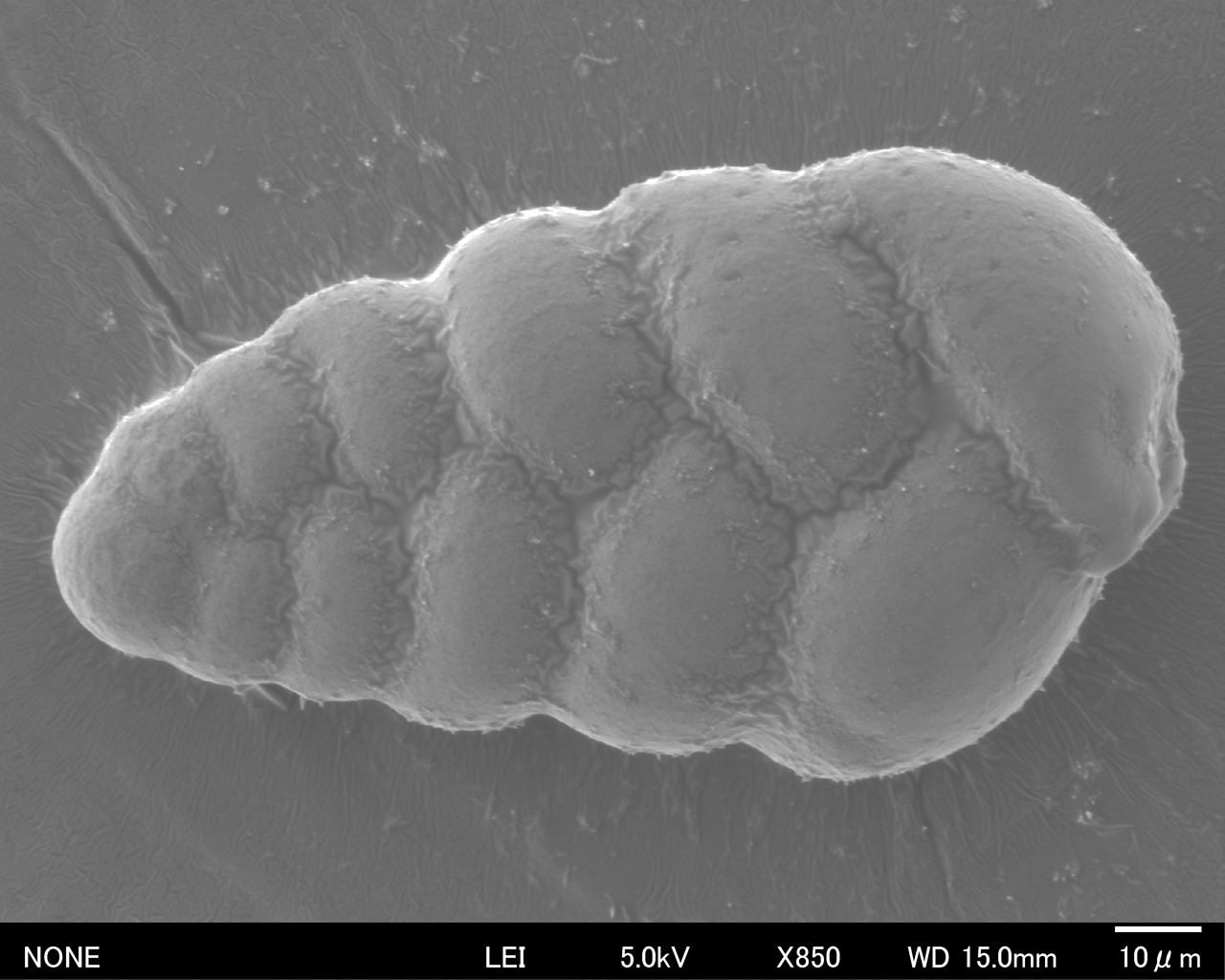

生きている姿

飼育実験下での写真です。写真では仮足が見えませんが、健康な個体は左側に位置する口孔(アパーチャ)から仮足を放射状に出して捕食します。

ボリビナ・バリアビリス Bolivina variabilis

生体1(暗視野)

ボリビナ・バリアビリス Bolivina variabilis

生体2(明視野)

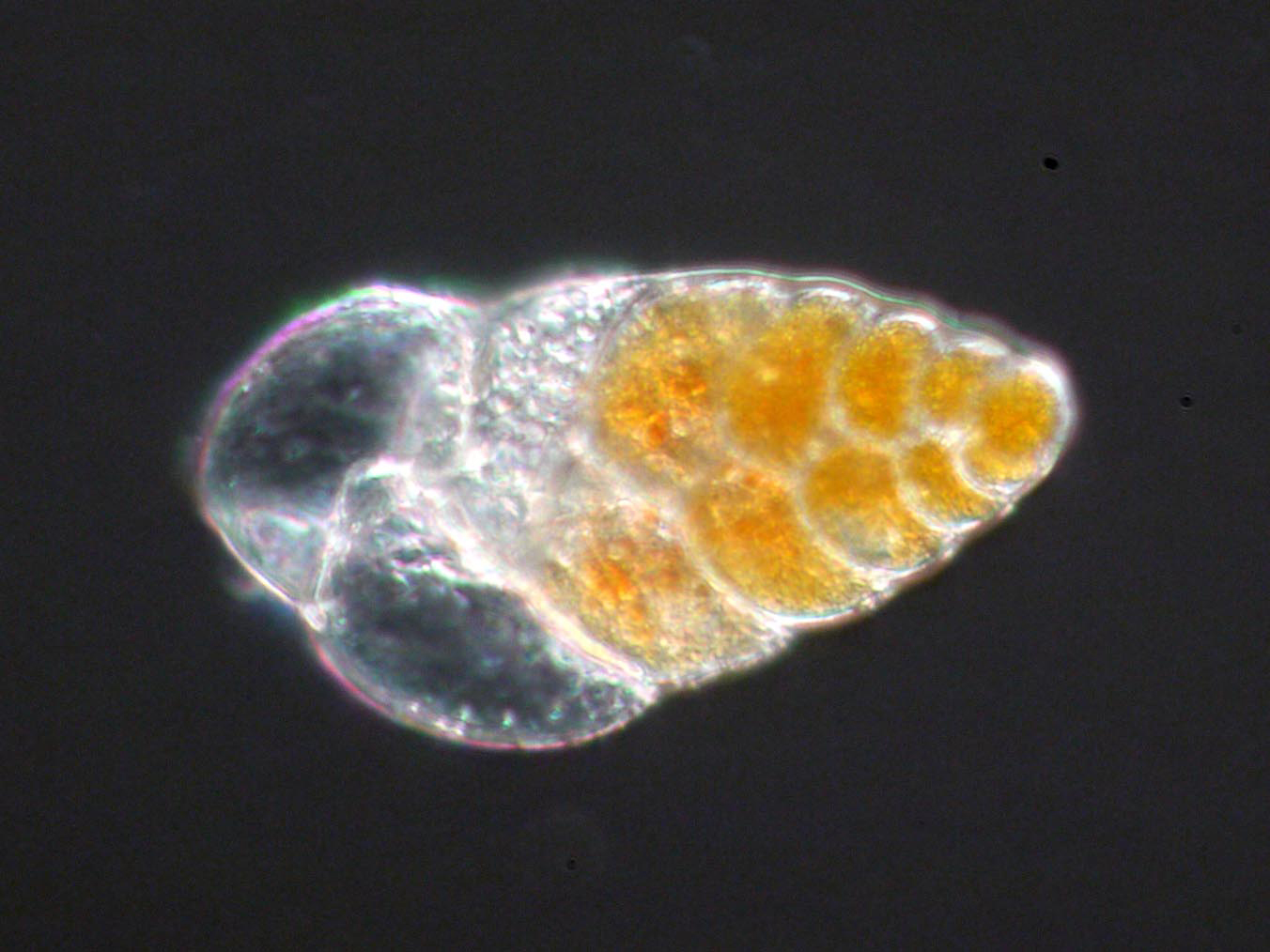

電子顕微鏡写真

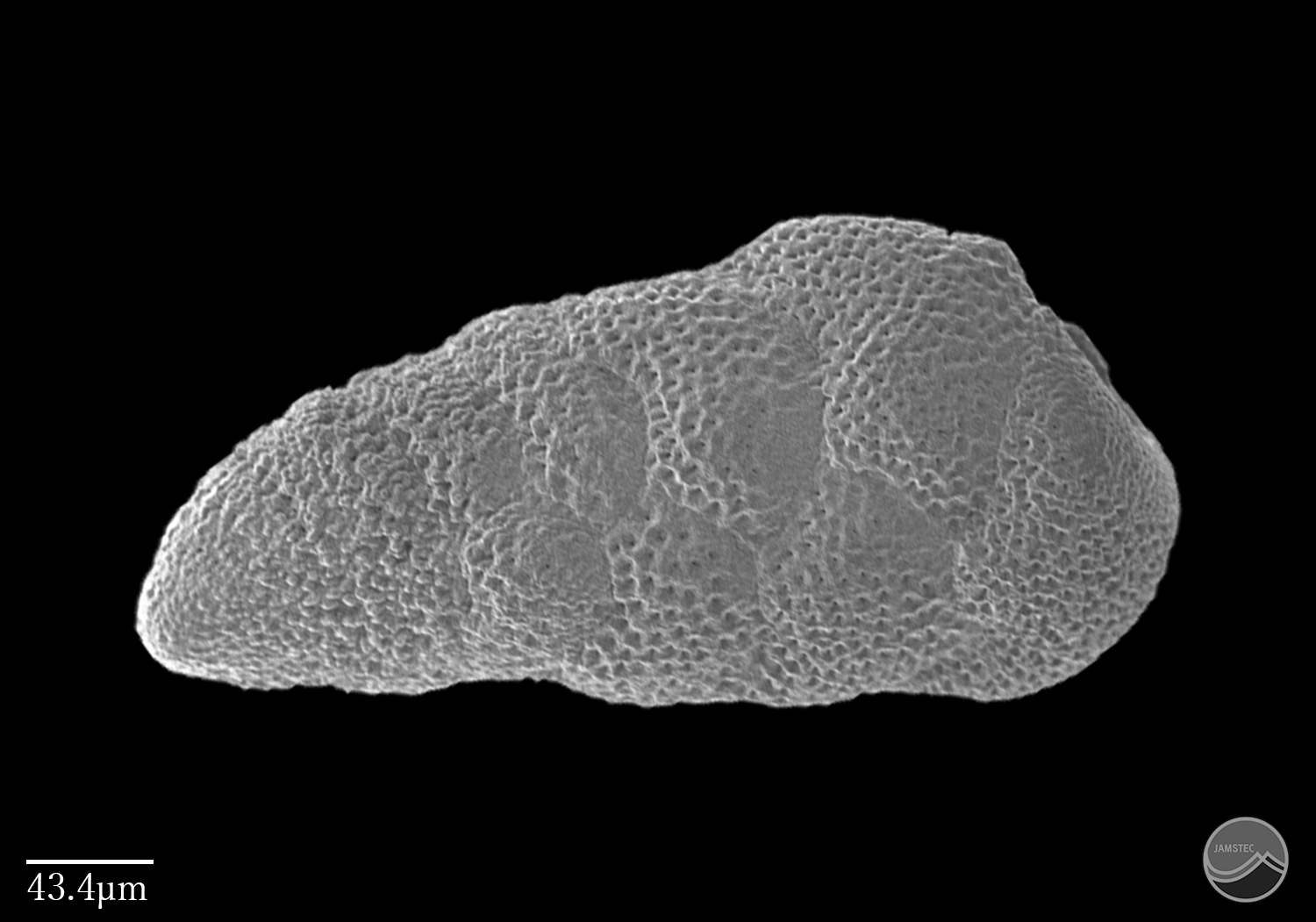

スケール:43.4μm

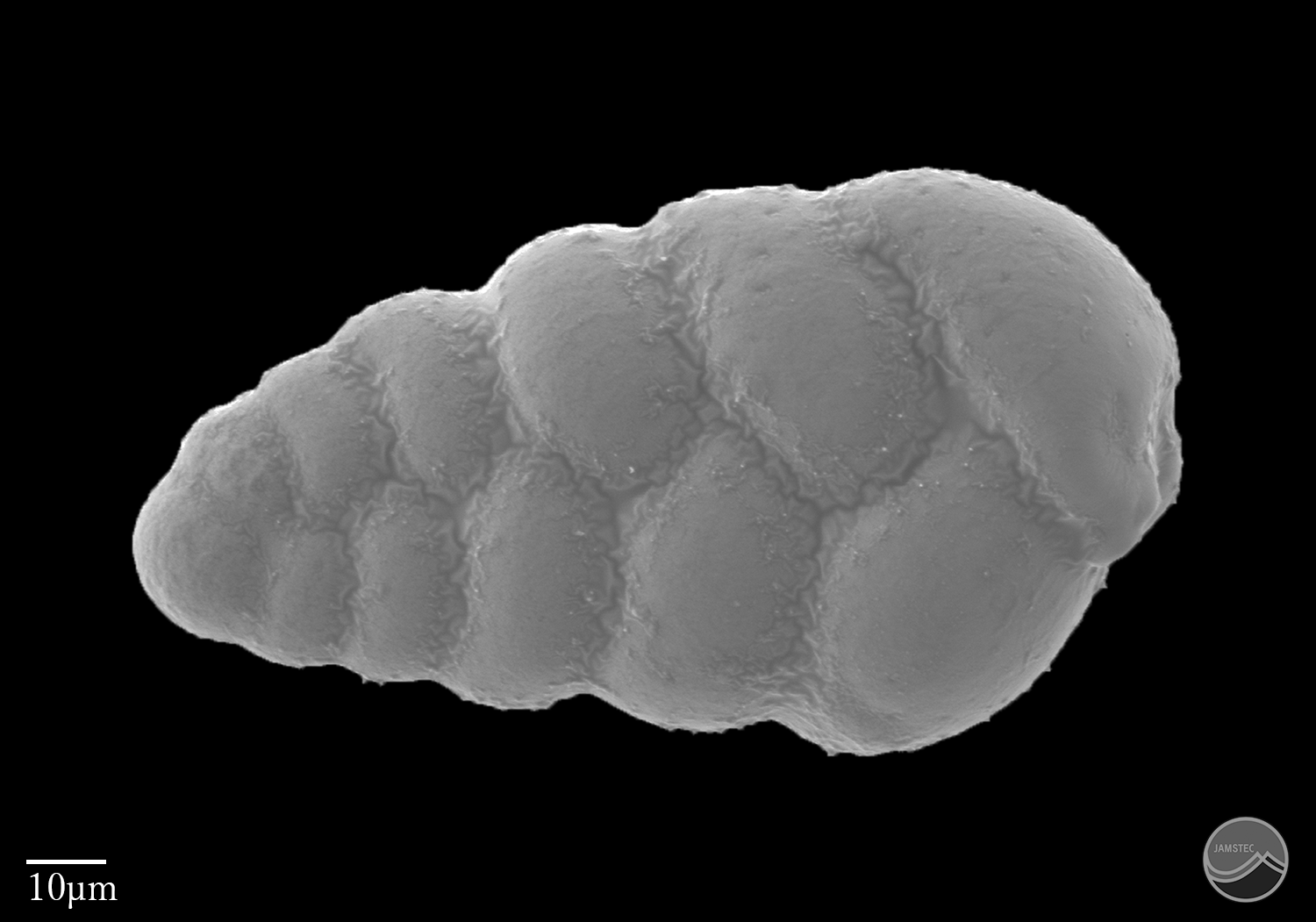

ボリビナ・バリアビリス Bolivina variabilis スケール:43.4μm

側面

表面構造が異なる点に注意

表面構造が異なる点に注意

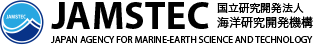

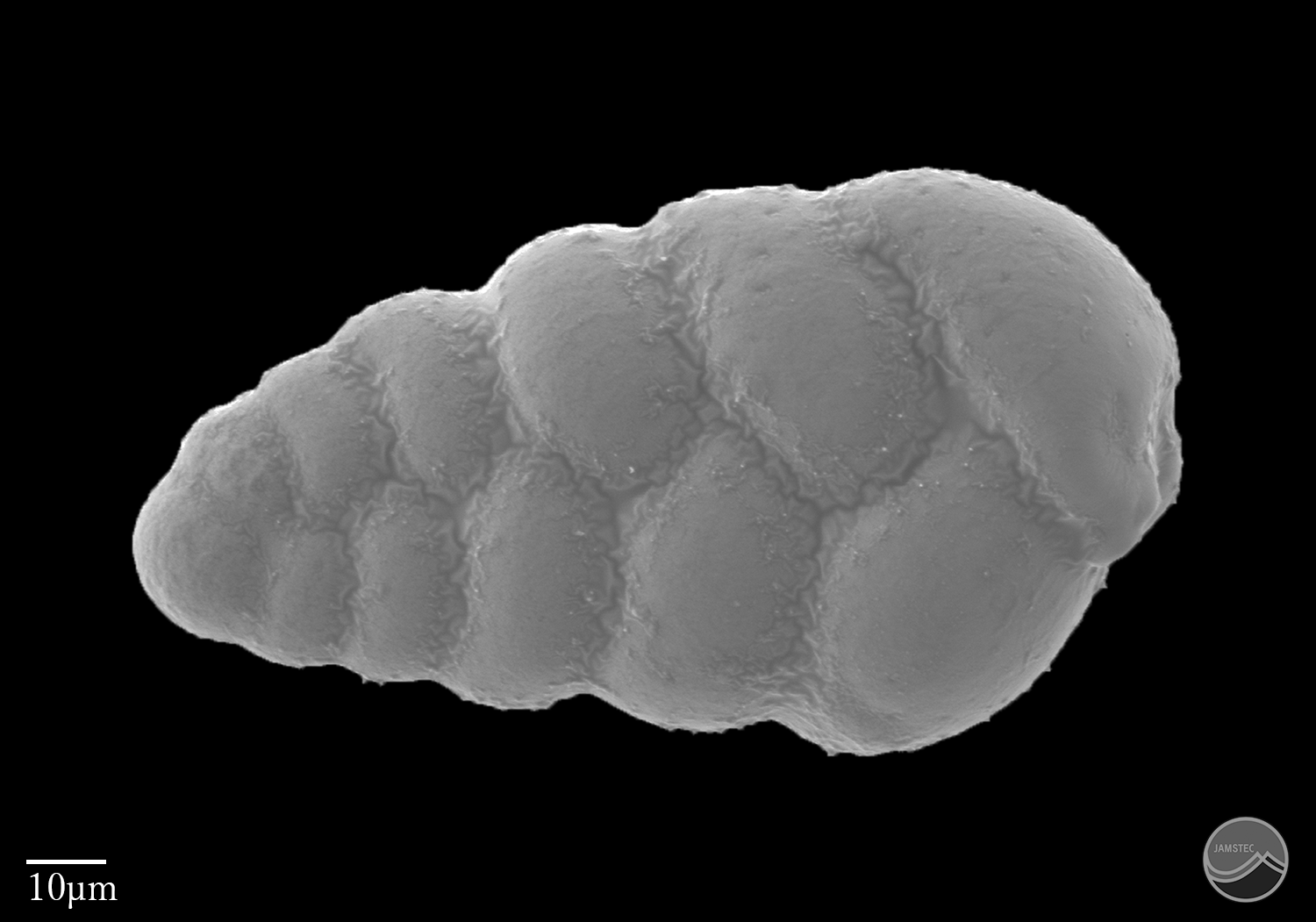

スケール:10μm

ボリビナ・バリアビリス Bolivina variabilis スケール:10μm

側面2

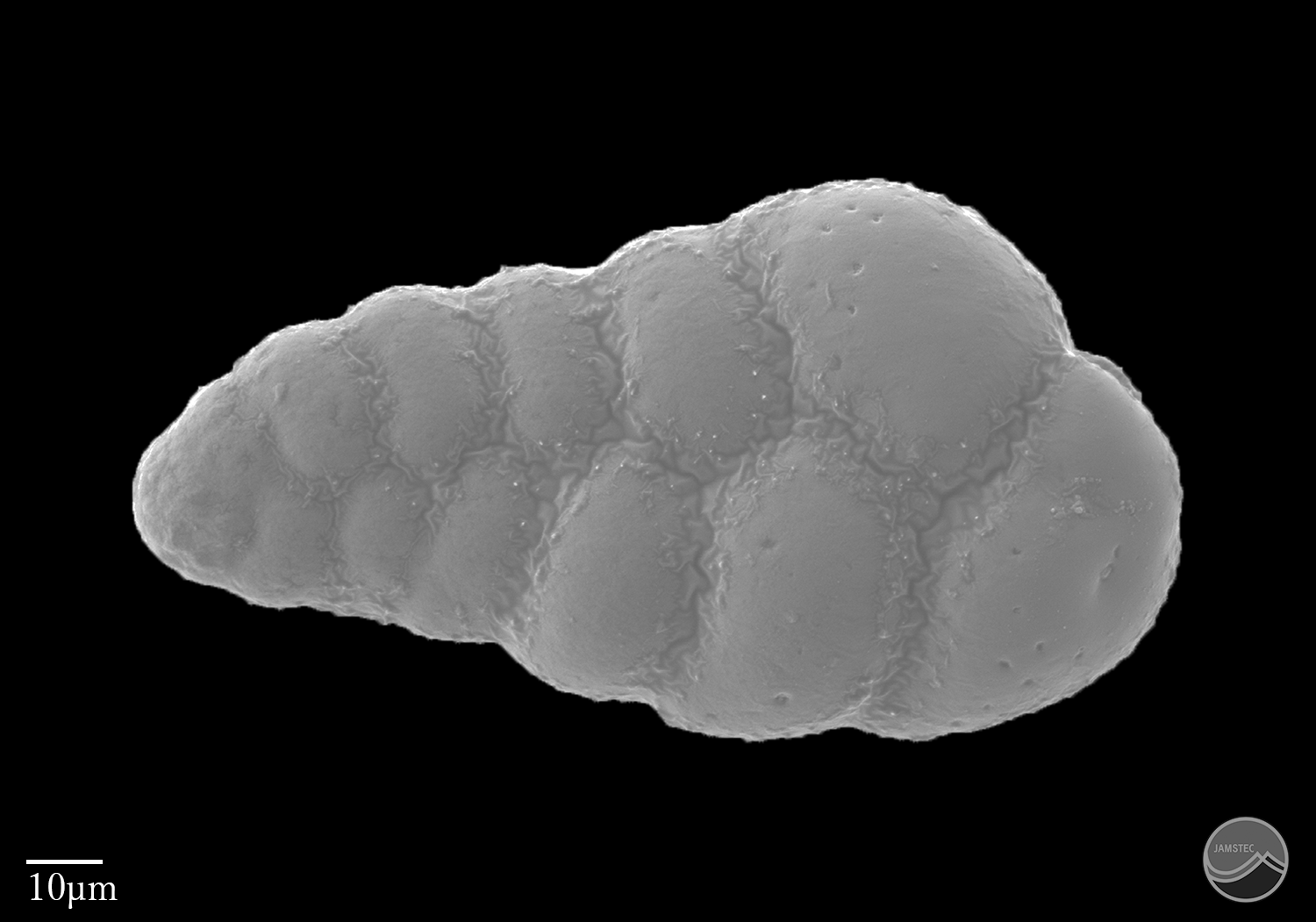

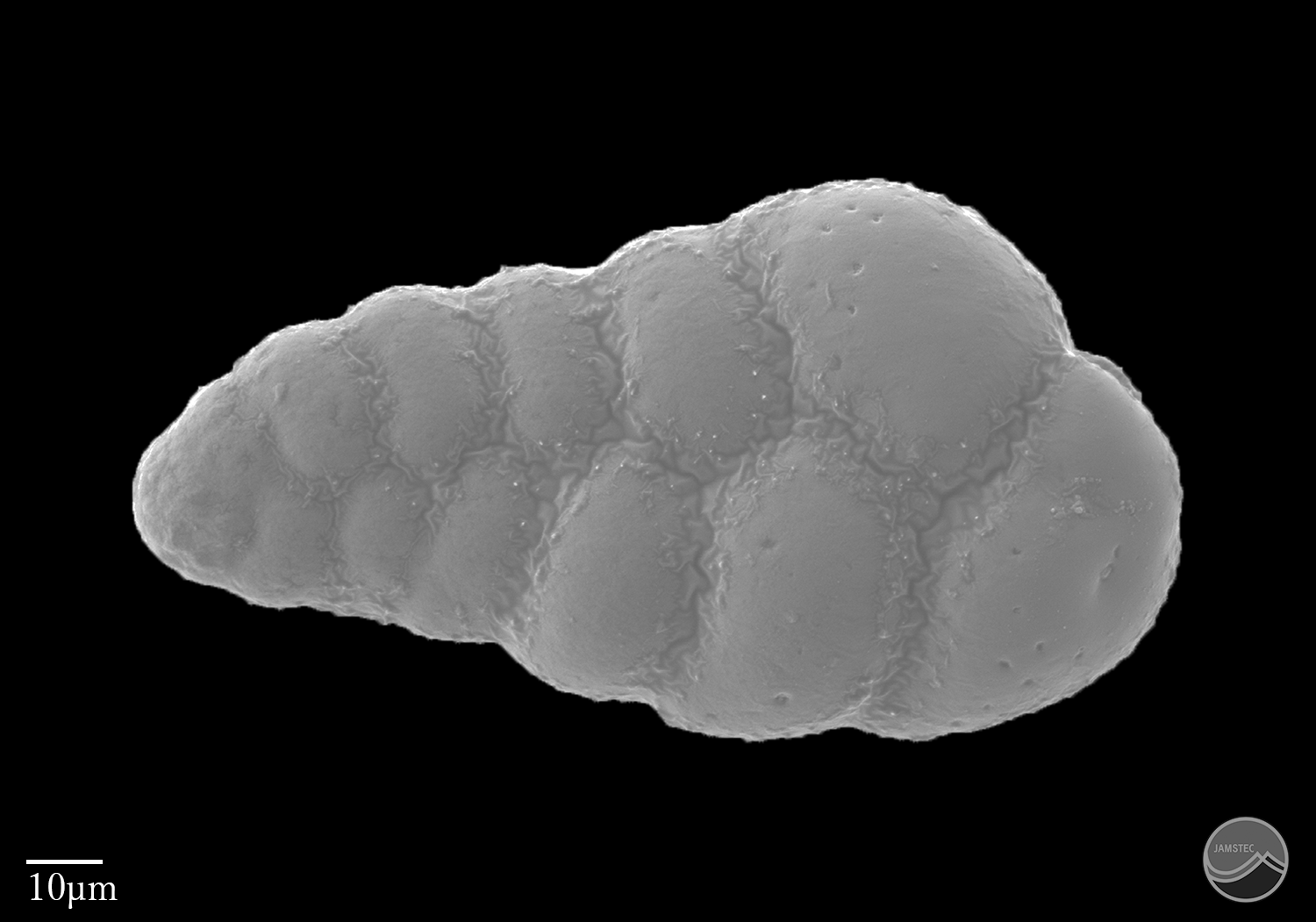

ボリビナ・バリアビリス Bolivina variabilis スケール:10μm

側面3

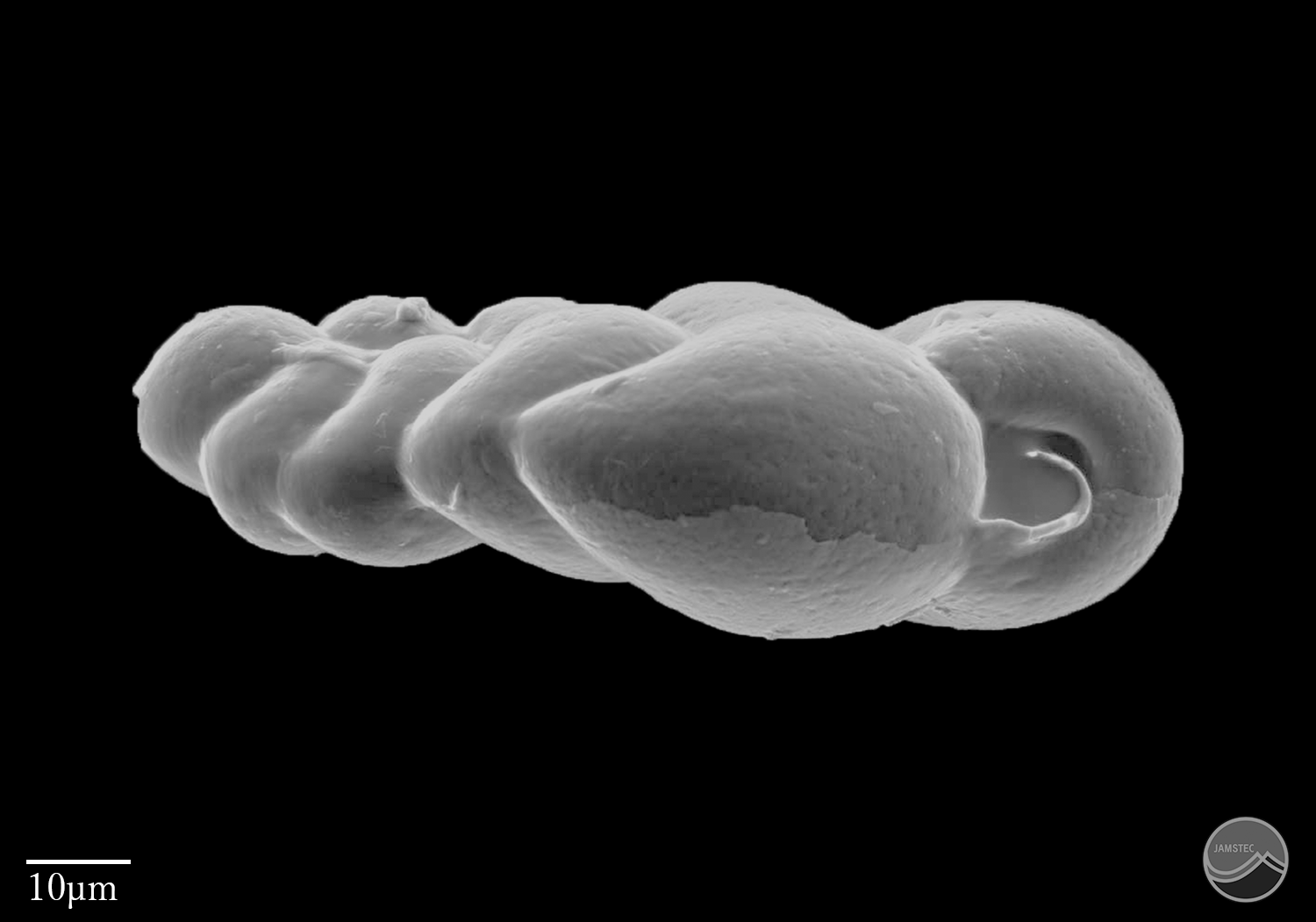

ボリビナ・バリアビリス Bolivina variabilis スケール:10μm

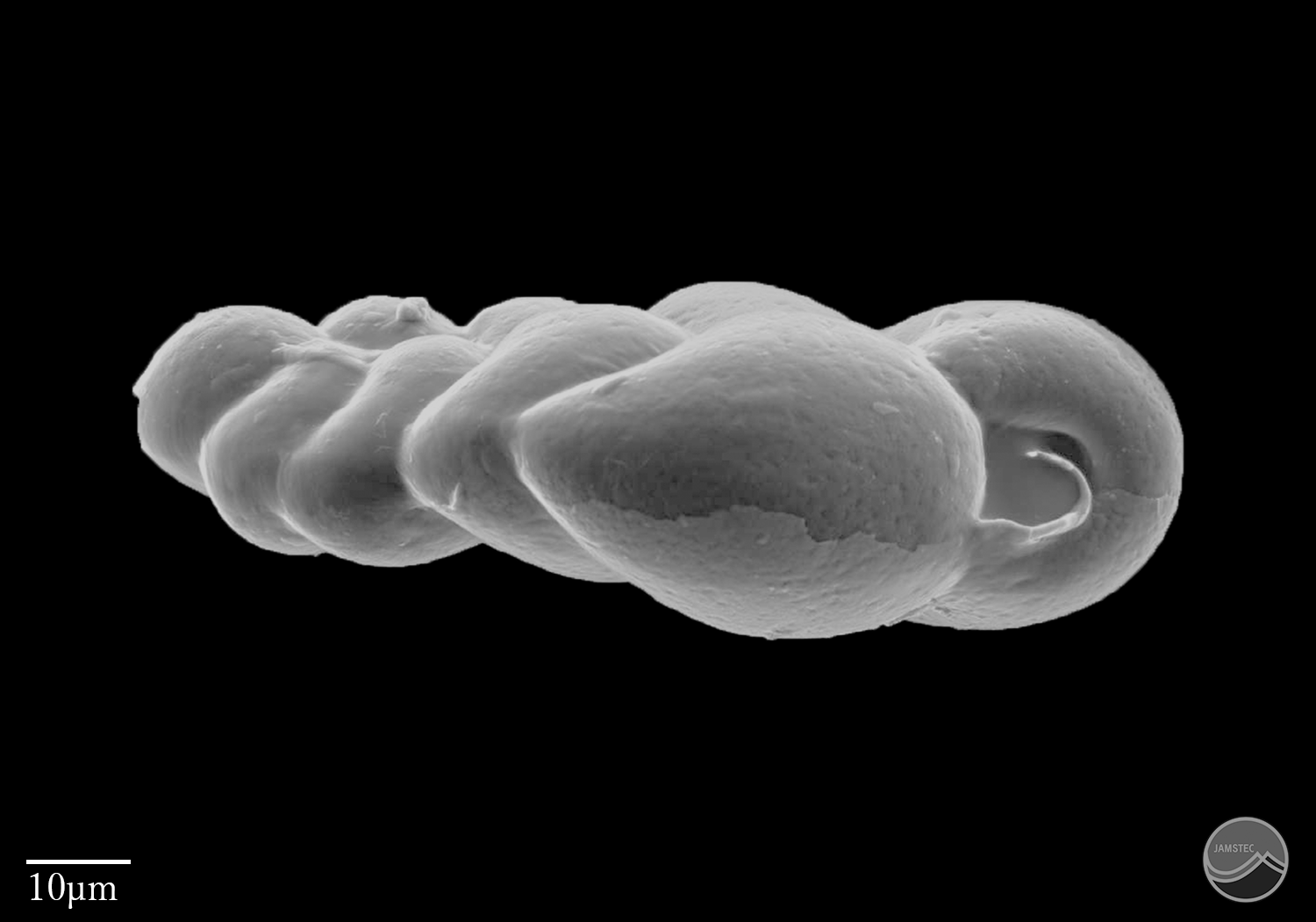

臍側面から側面

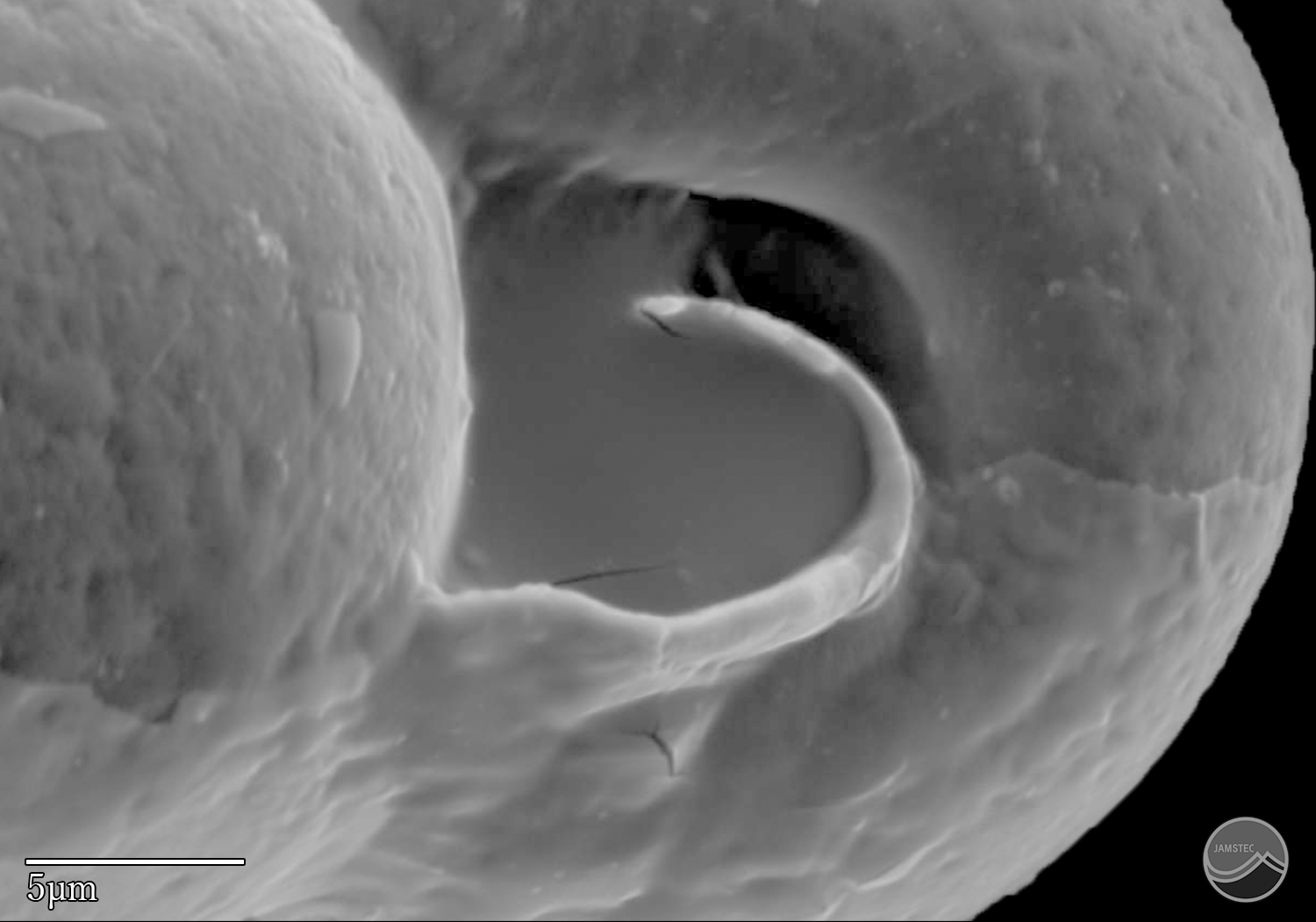

スケール:5μm

ボリビナ・バリアビリス Bolivina variabilis スケール:5μm

口孔付近の拡大

コラム、まめ知識など

フタスジハリダマの「ハリ」は玻璃、すなわちガラスのような、の意味です。このような2列状旋回の種は、分子生物学的には底生有孔虫に分類されますが、本種のように生活の一部(あるいはすべて)で浮遊生活を営む種がいることが知られています。このような2列状旋回の生態はほとんど解明されていません。2列状旋回の形の起源は、3列状旋回のミツアミウキダマ属同様に白亜紀にまでさかのぼります。写真の個体は西太平洋中緯度(北緯30°東経145°)から得られたものですが、全体の浮遊性有孔虫の数に対して、その産出は0.1%以下です。言い換えると、1000個体捕まえて1個体出るか出ないかというくらいの、たいへん生息密度の小さい種だといえます。