浮遊性有孔虫データベース

Globigerinella calida (PARKER)

グロビゲリネラ・カリダ Globigerinella calida

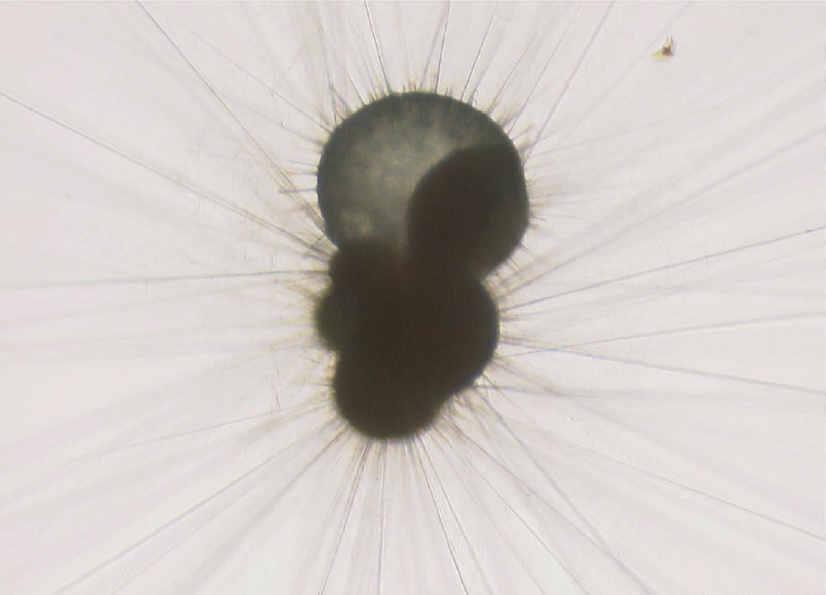

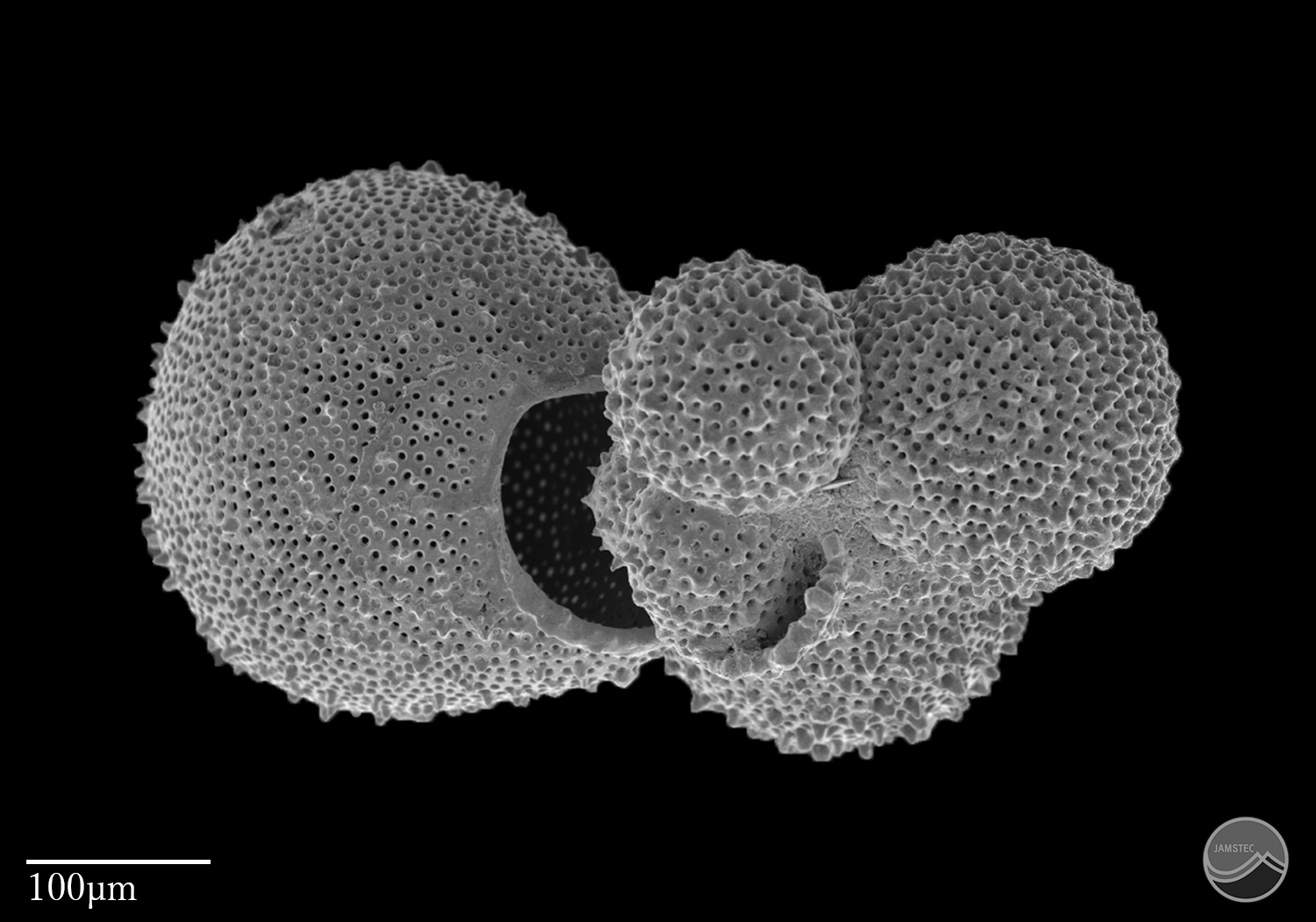

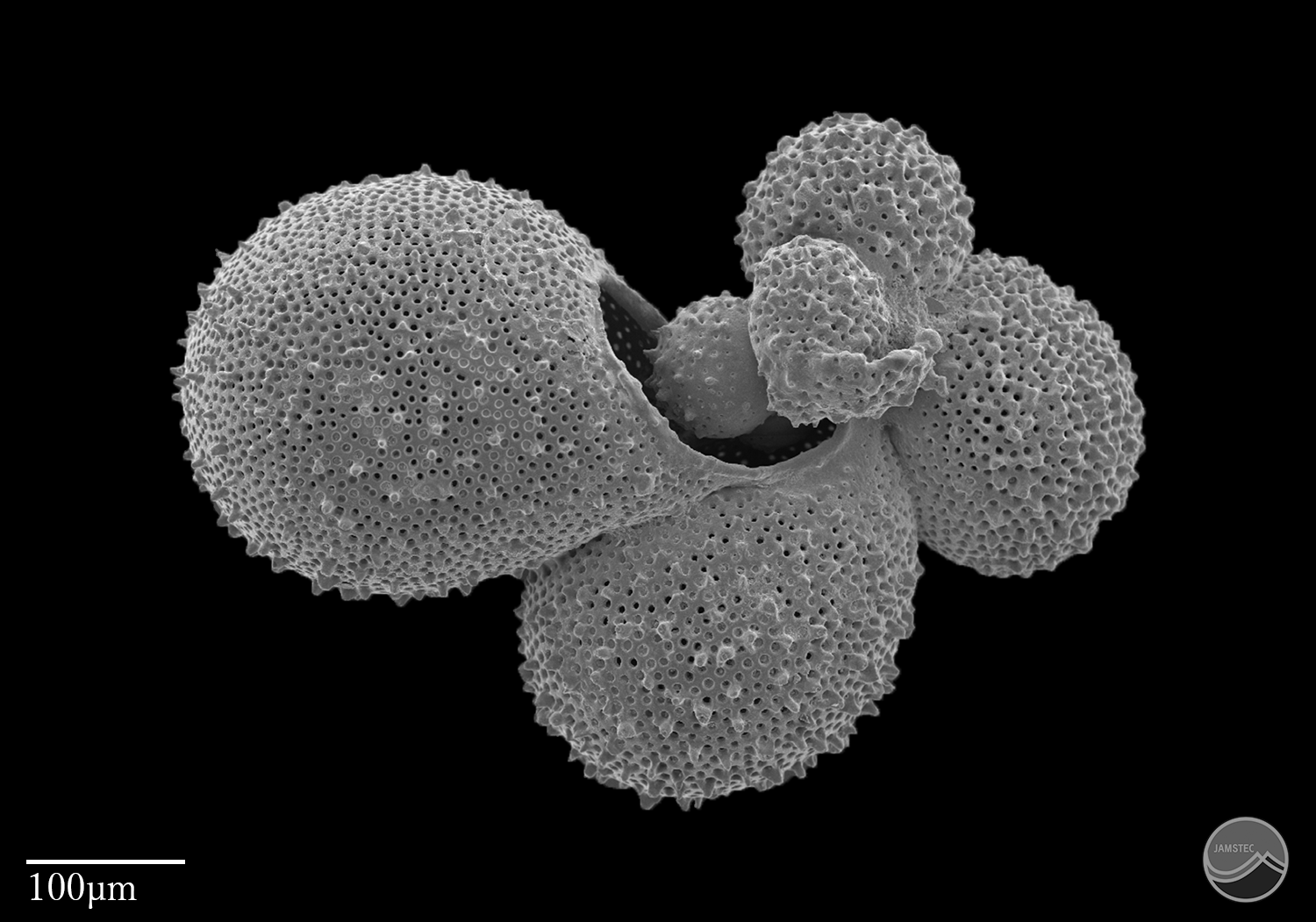

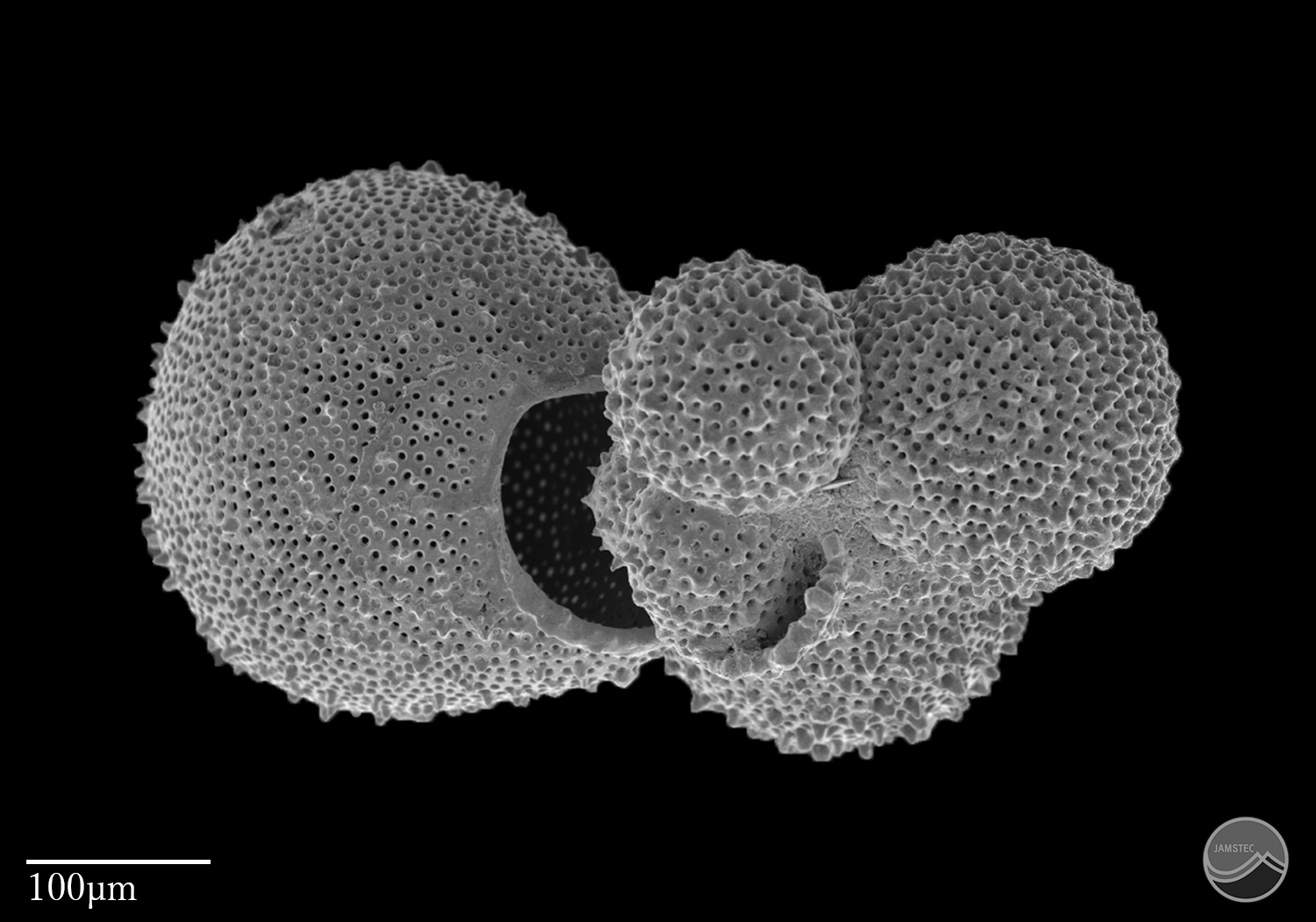

殻は低いトロコイド状旋回で緩巻きであり、房室は卵形ないし棍棒(こんぼう)状で放射状に長く伸びる。基本的な形態はG. siphoniferaに似るが、G. siphoniferaは房室が高さ方向に広がるのに対し、本種の房室は棍棒状になるため、区別が可能である。最終旋回は4.5〜6室となる。電子顕微鏡では棘の断面形状が矢羽根状であることが確認できる。殻の最大径は約800 μm。G. siphoniferaと分布域が重複し、低緯度から中緯度に広く分布するが、産出は少ない。

読み

グロビゲリネラ・カリダ

分類

FORAMINIFERA - グロボタラメア綱 - ロタリイダ目 - グロビゲリニダ亜目 - グロビゲリノイデア上科 - グロビゲリニダエ科 - ヒラウキダマ属

時代

現生

特徴

殻は低いトロコイド状旋回で緩巻きであり、房室は卵形ないし棍棒(こんぼう)状で放射状に長く伸びる。基本的な形態はG. siphoniferaに似るが、G. siphoniferaは房室が高さ方向に広がるのに対し、本種の房室は棍棒状になるため、区別が可能である。最終旋回は4.5〜6室となる。電子顕微鏡では棘の断面形状が矢羽根状であることが確認できる。殻の最大径は約800 μm。G. siphoniferaと分布域が重複し、低緯度から中緯度に広く分布するが、産出は少ない。

サンプリング情報

産地: Okinawa area [127°47.5'E,26°37.9'N]

採取日: 2002年3月8日 10:32AM

生きている姿

G. calidaは東シナ海から黒潮域まで普通に見られます。生きているときにはスパインを持ちますが、その付け根は矢羽根状になっています(電子顕微鏡写真参照)。生体は肉食で、飼育環境下ではアルテミアなどをよく食べます。

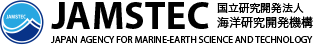

グロビゲリネラ・カリダ Globigerinella calida

浮遊時のすがた

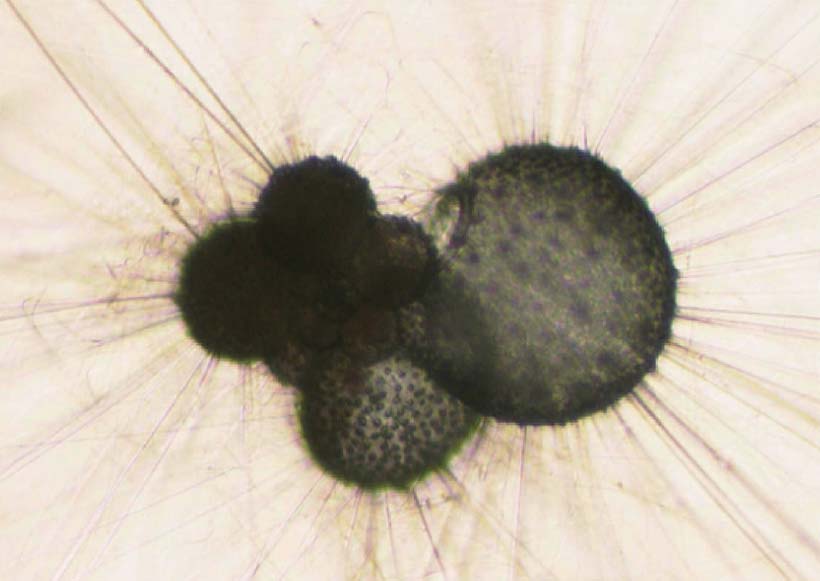

グロビゲリネラ・カリダ Globigerinella calida

浮遊時のすがた2

電子顕微鏡写真

スケール:100μm

グロビゲリネラ・カリダ Globigerinella calida スケール:100μm

旋回面

グロビゲリネラ・カリダ Globigerinella calida スケール:100μm

側面

コラム、まめ知識など

G. calidaはヒラウキダマと区別がつけにくいですが、楕円のチェンバーをつけるのがG. calidaです。大きい個体だとすぐわかりますが、小さい個体だと分かりにくいことが多いですね。実際には表面構造が異なっており(ヒラウキダマのSEM画像参照)、実体顕微鏡下での質感がかなり異なりますので、よく違いを観察すれば区別することが出来ます。