浮遊性有孔虫データベース

Globorotalia crassaformis (GALLOWAY & WISSLER)

グロボロタリア・クラッサフォルミス Globorotalia crassaformis

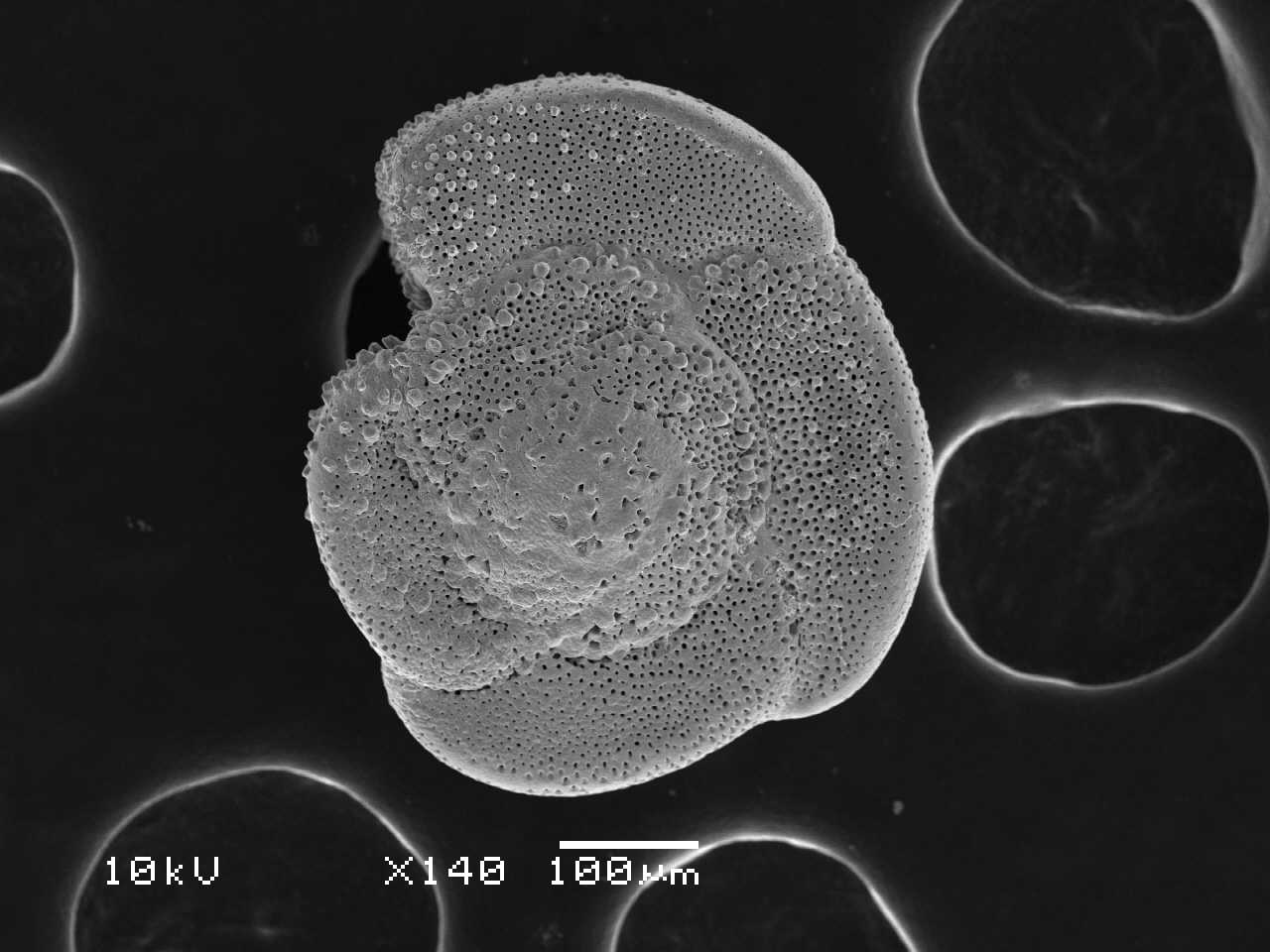

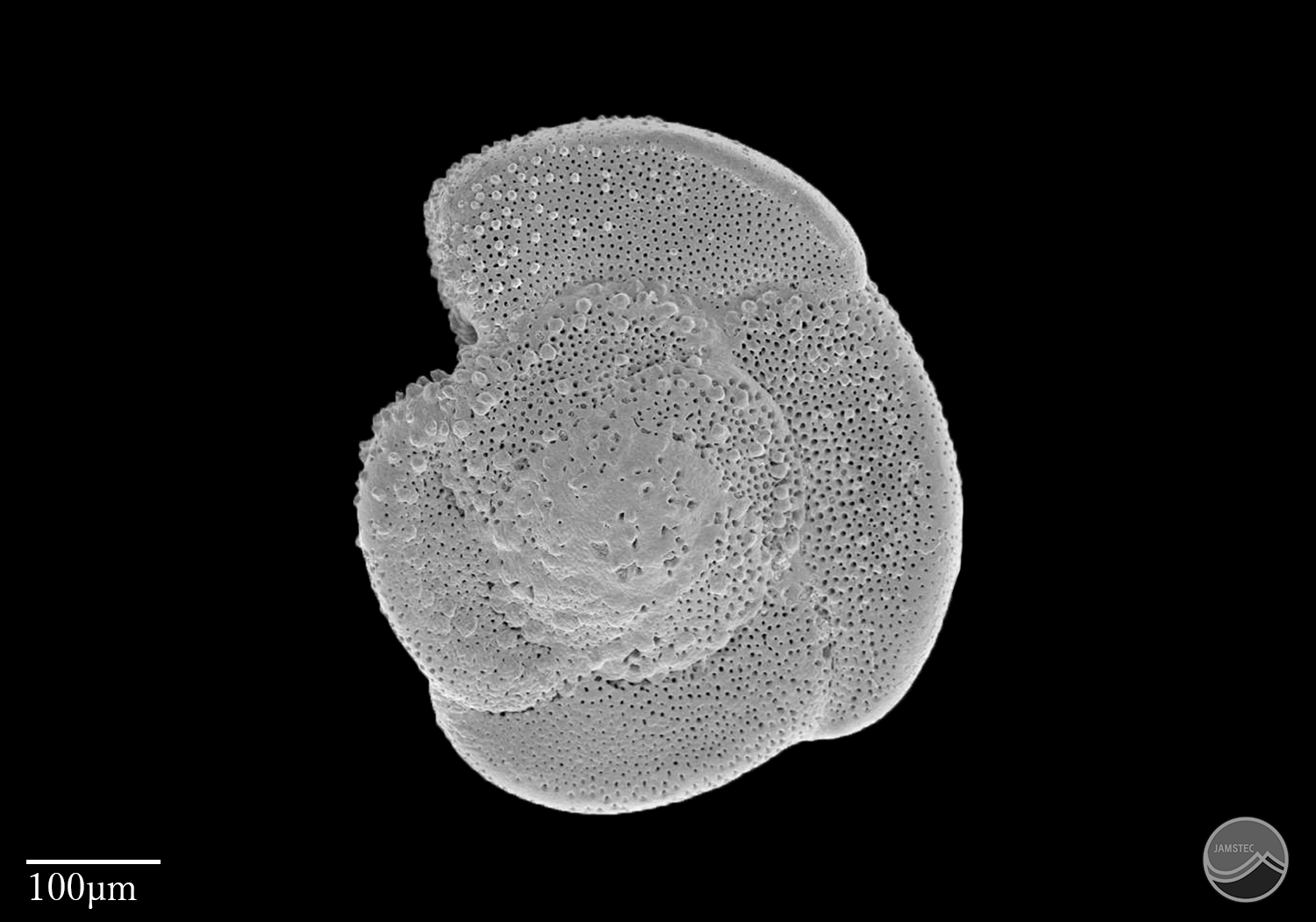

房室は臍側に張り出し、側面から見て平凸型であることから、G. truncatulinoidesに似るが、最終旋回は4〜4.5室で構成され,G. truncatulinoidesのそれよりも少ない。最終旋回にはキールを有するが、発達が弱い(未熟)か、しばしば認定できない個体もある。旋回面から臍面にかけて比較的大きめの突起(pustules)が殻表面に形成される。臍部は深い。主口孔はスリット状であり、広く開口しない点でG. inflataと区別できる。殻の最大長径は約0.5mm。赤道を挟んで南北45度の範囲に分布する。 生体は共生藻を持たない。G. truncatulinoides同様に,沈降粒子内にもぐった状態で採取されることが多く、沈降粒子を捕食していると考えられる。

読み

グロボロタリア・クラッサフォルミス

分類

FORAMINIFERA - グロボタラメア綱 - ロタリイダ目 - グロビゲリニダ亜目 - グロボロタリオイデア上科 - グロボロタリイダエ科 - マキウキダマ属

時代

現生

特徴

房室は臍側に張り出し、側面から見て平凸型であることから、G. truncatulinoidesに似るが、最終旋回は4〜4.5室で構成され,G. truncatulinoidesのそれよりも少ない。最終旋回にはキールを有するが、発達が弱い(未熟)か、しばしば認定できない個体もある。旋回面から臍面にかけて比較的大きめの突起(pustules)が殻表面に形成される。臍部は深い。主口孔はスリット状であり、広く開口しない点でG. inflataと区別できる。殻の最大長径は約0.5mm。赤道を挟んで南北45度の範囲に分布する。 生体は共生藻を持たない。G. truncatulinoides同様に,沈降粒子内にもぐった状態で採取されることが多く、沈降粒子を捕食していると考えられる。

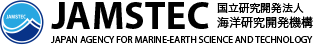

電子顕微鏡写真

スケール:100μm

グロボロタリア・クラッサフォルミス Globorotalia crassaformis スケール:100μm

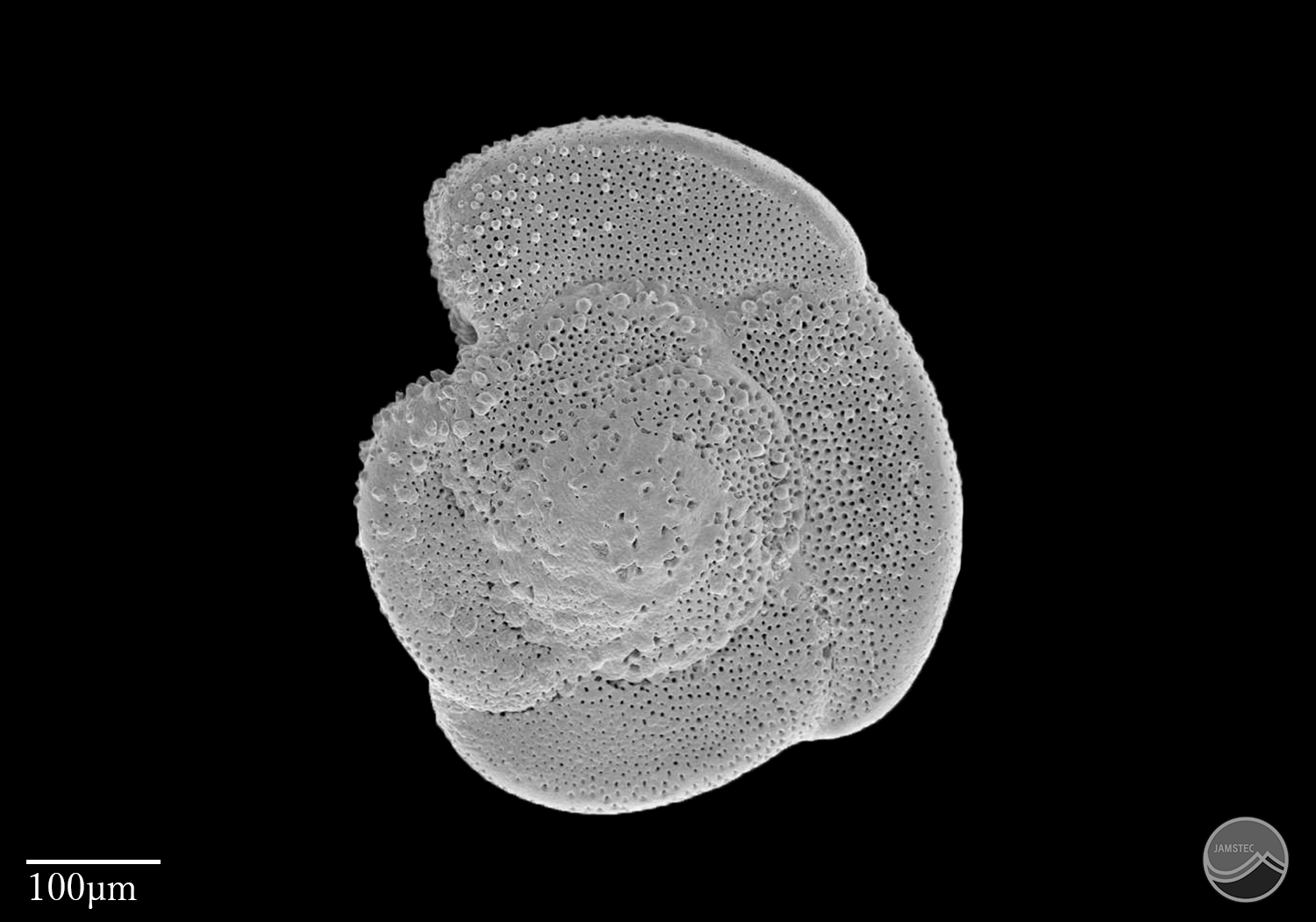

旋回面

グロボロタリア・クラッサフォルミス Globorotalia crassaformis スケール:100μm

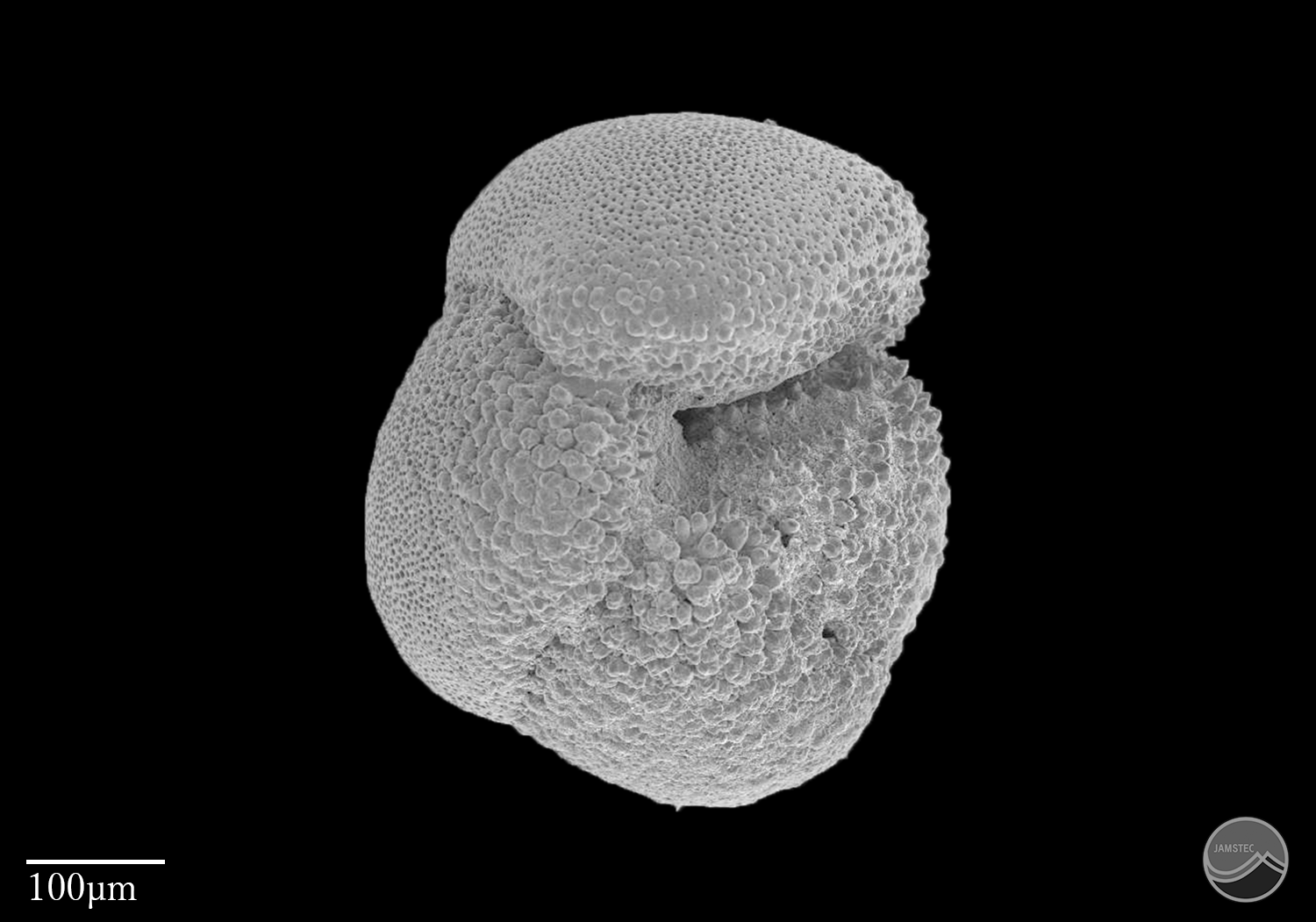

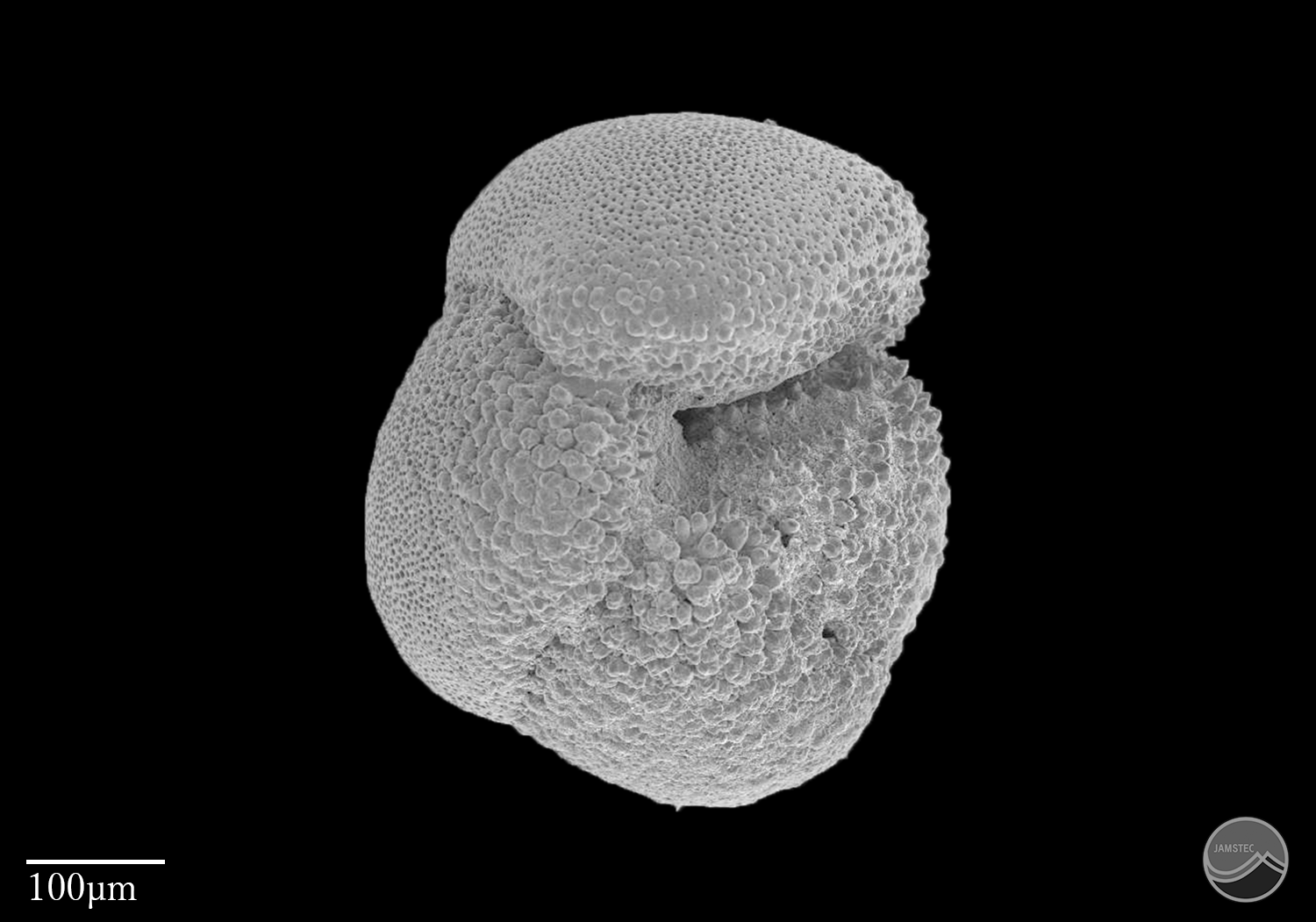

側面

グロボロタリア・クラッサフォルミス Globorotalia crassaformis スケール:100μm

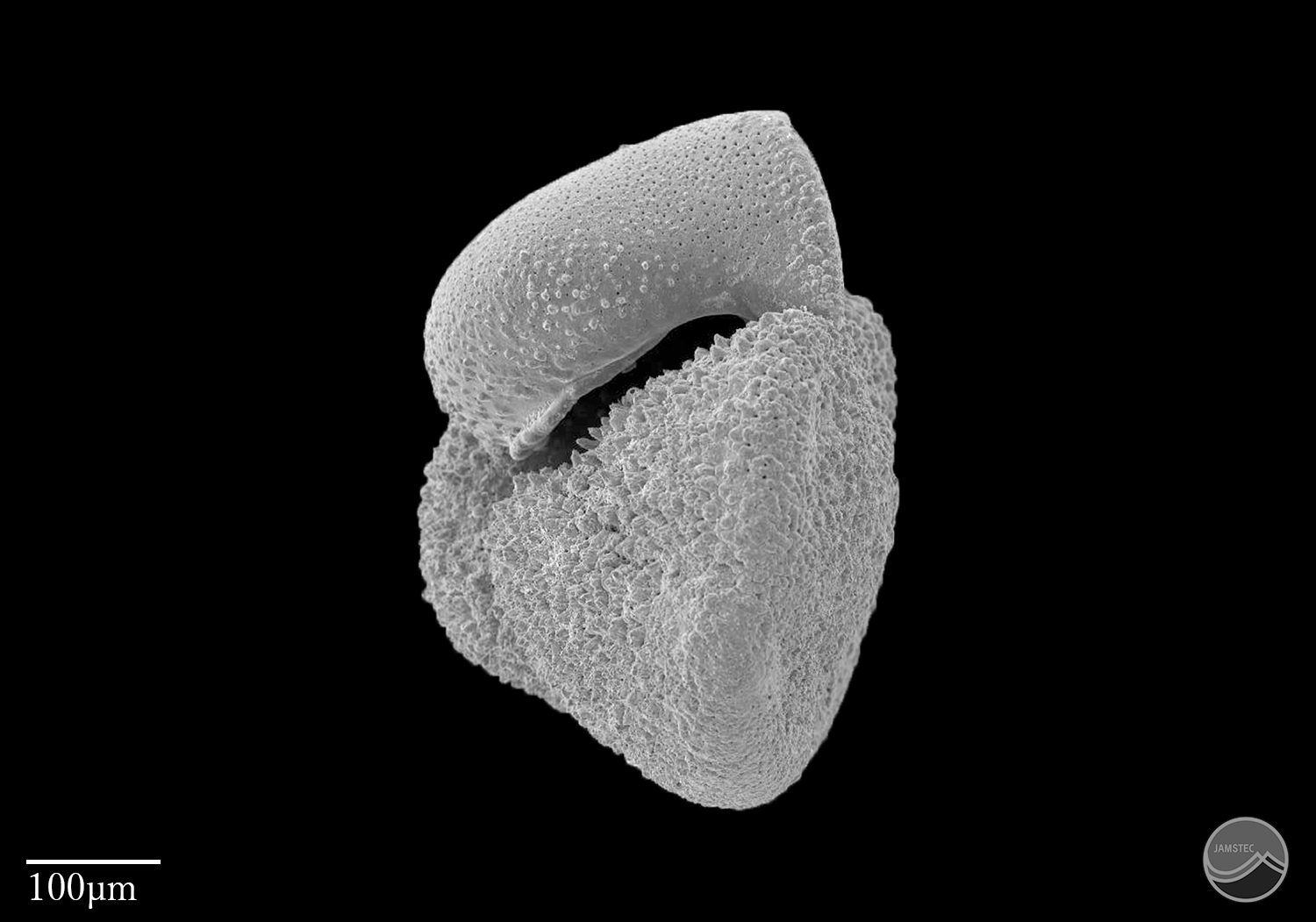

臍側面

スケール:10μm

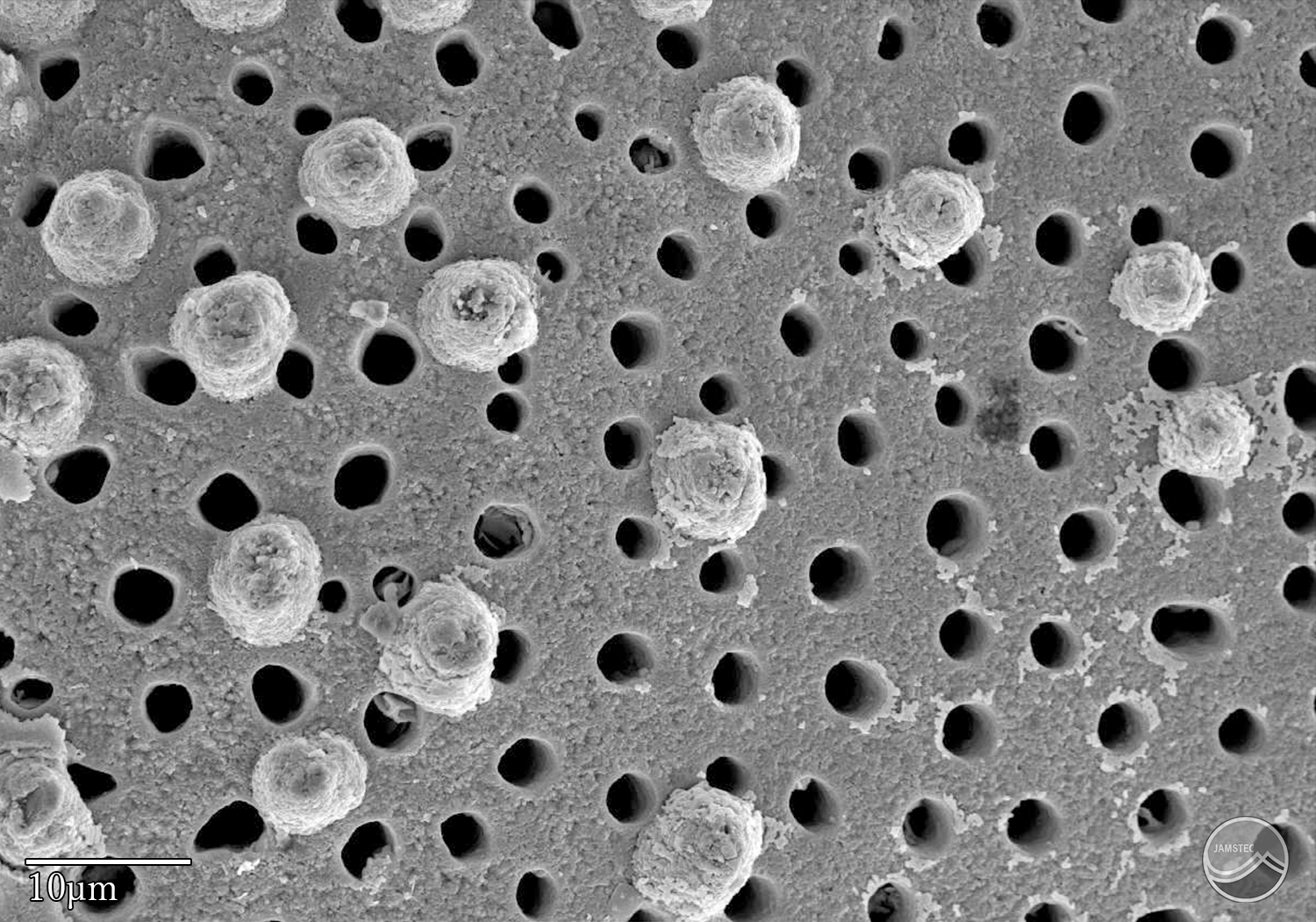

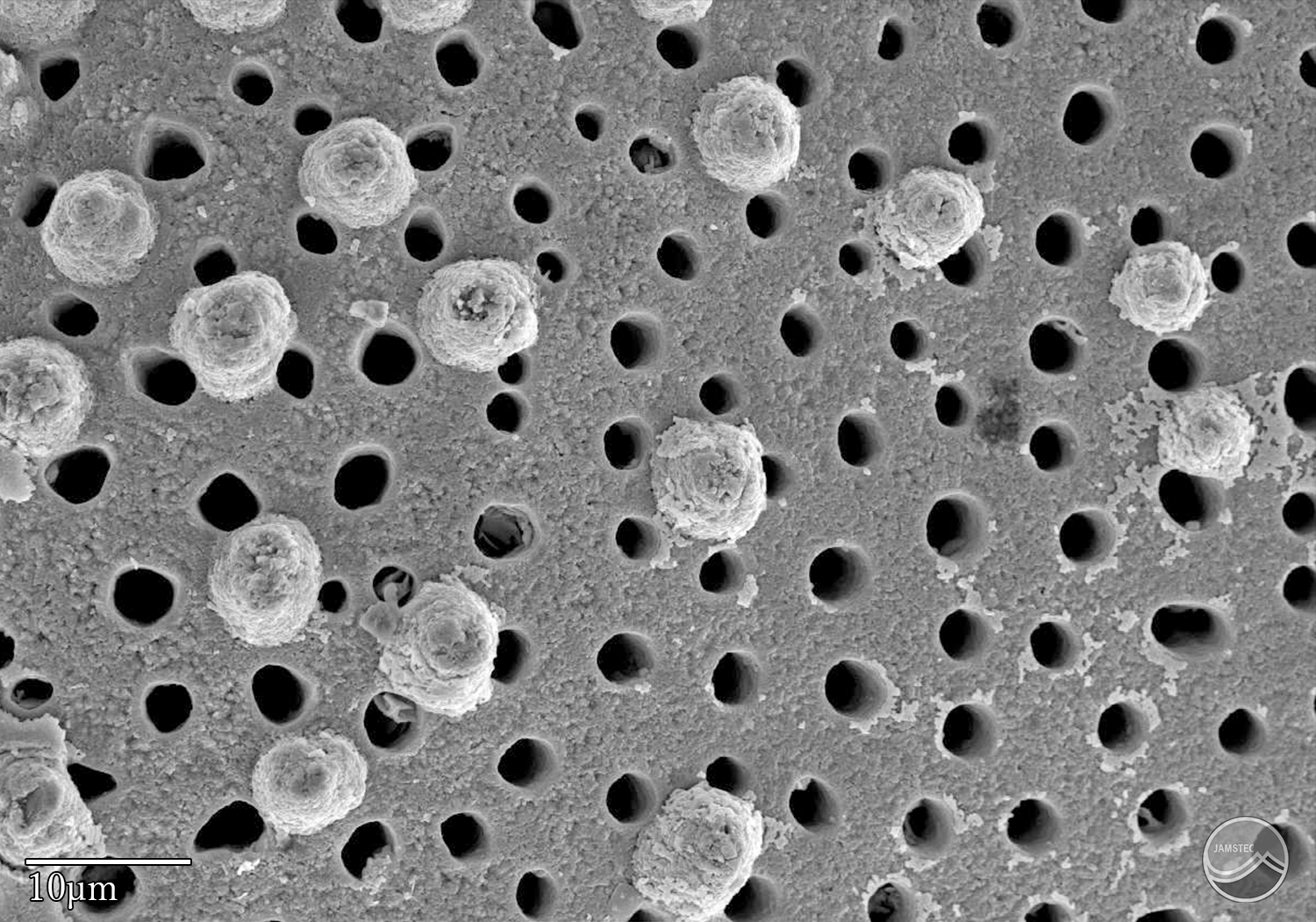

グロボロタリア・クラッサフォルミス Globorotalia crassaformis スケール:10μm

表面構造の拡大

小さないぼ状の突起がランダムに分布しています

小さないぼ状の突起がランダムに分布しています

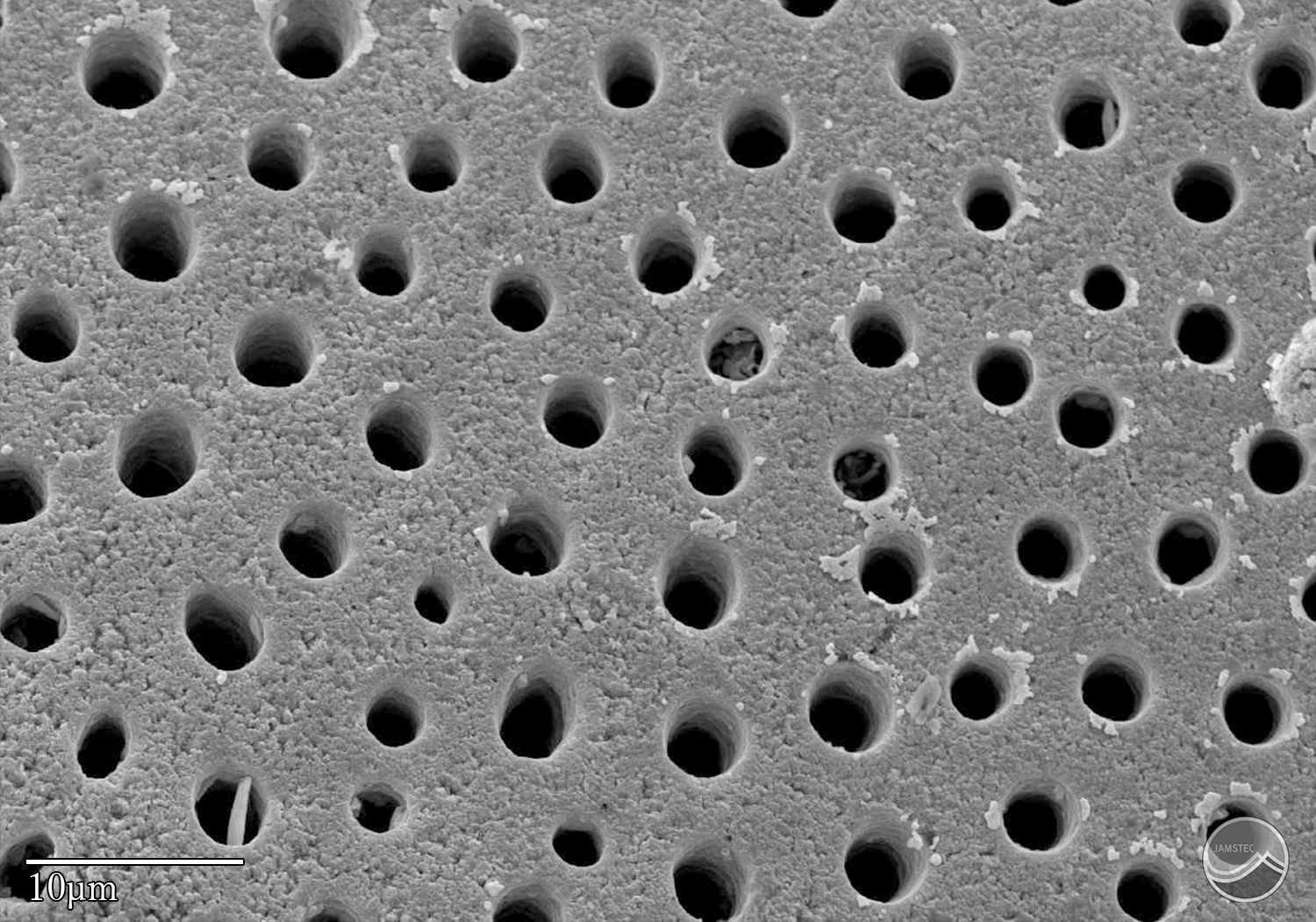

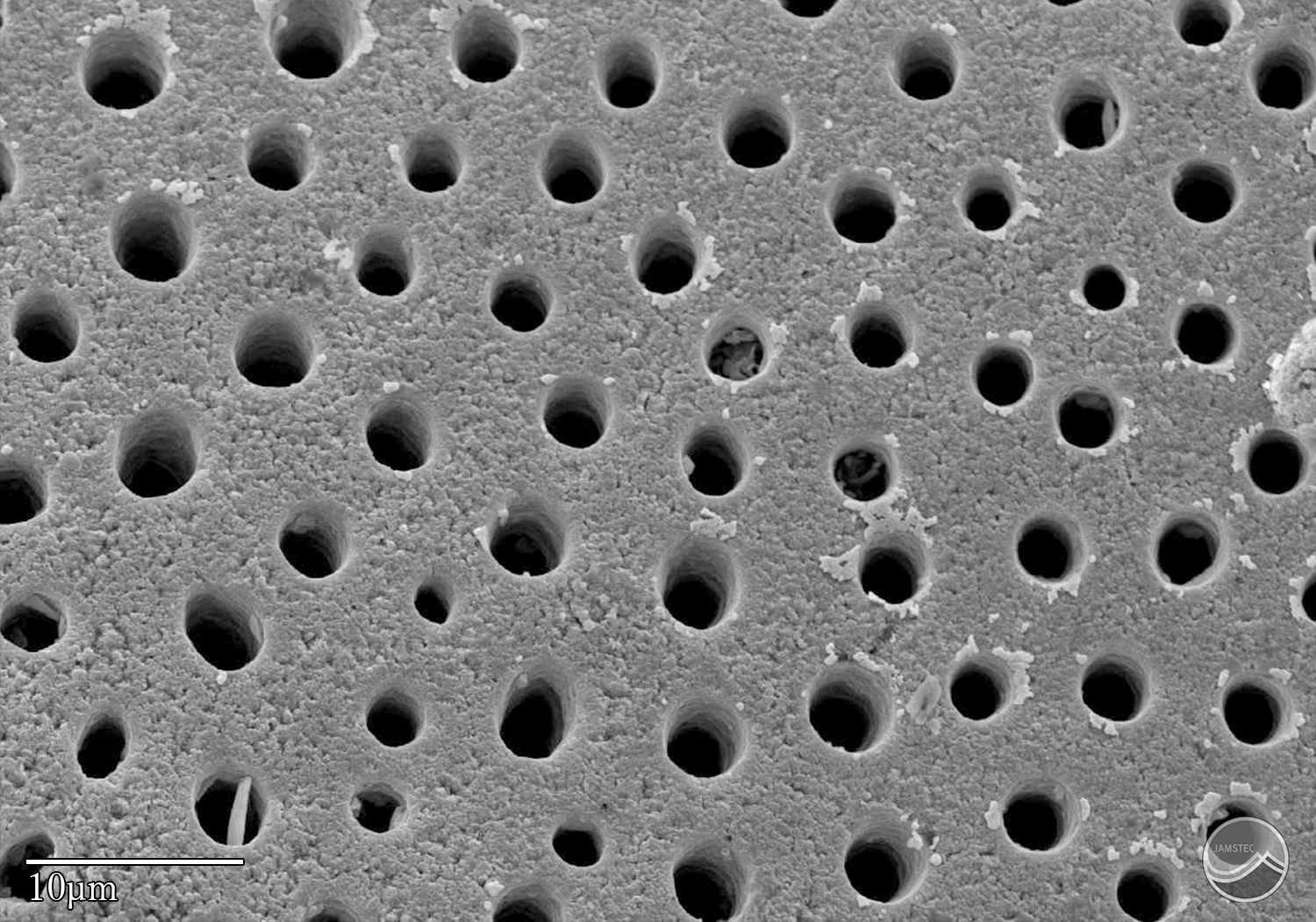

グロボロタリア・クラッサフォルミス Globorotalia crassaformis スケール:10μm

表面構造の拡大2

コラム、まめ知識など

熱帯〜亜熱帯に分布の最大を持ち、日本近海の産出はまれです。この種はG. truncatulinoidesと似ていますが、外周のチェンバー数が4から4.5であること、殻全体に分布するいぼ状の突起で区別することができます。このデータベースの標本は、西赤道太平洋(オントンジャワ海台:南緯2度、東経160度)の海底堆積物から産出したものです。