浮遊性有孔虫データベース

Globorotalia cultrata (d’ORBIGNY)

グロボロタリア・クルトラータ Globorotalia cultrata

殻の全体形状は外周に向かって薄くなる円盤状であり、側面から見ると薄いレンズ状である。最終旋回は5–6室で構成され、房室の形状は螺旋面から見て三日月型(crescentic)、臍側から見て扇形(subtriangular)となる。殻縁には明瞭な縁取り(キール)を発達させる。主口孔はスリット状から低いアーチ状で、リップを伴う。殻は大型となり、最大長径は約1.5mm。赤道〜亜熱帯に広く分布し、亜熱海域の比較的栄養塩の多い水塊に多産することがある。ペラゴ藻を共生藻にもつ。

読み

グロボロタリア・クルトラータ

分類

FORAMINIFERA - グロボタラメア綱 - ロタリイダ目 - グロビゲリニダ亜目 - グロボロタリオイデア上科 - グロボロタリイダエ科 - マキウキダマ属

時代

現生

特徴

殻の全体形状は外周に向かって薄くなる円盤状であり、側面から見ると薄いレンズ状である。最終旋回は5–6室で構成され、房室の形状は螺旋面から見て三日月型(crescentic)、臍側から見て扇形(subtriangular)となる。殻縁には明瞭な縁取り(キール)を発達させる。主口孔はスリット状から低いアーチ状で、リップを伴う。殻は大型となり、最大長径は約1.5mm。赤道〜亜熱帯に広く分布し、亜熱海域の比較的栄養塩の多い水塊に多産することがある。ペラゴ藻を共生藻にもつ。

種名の変更履歴

Globorotalia menardii (PARKER, JONES & BRADY), 1865

Globorotalia fimbriata (BRADY), 1884

サンプリング情報

産地: Okinawa area [127°47.5'E,26°37.9'N]

採取日: 2002年3月8日 10:32AM

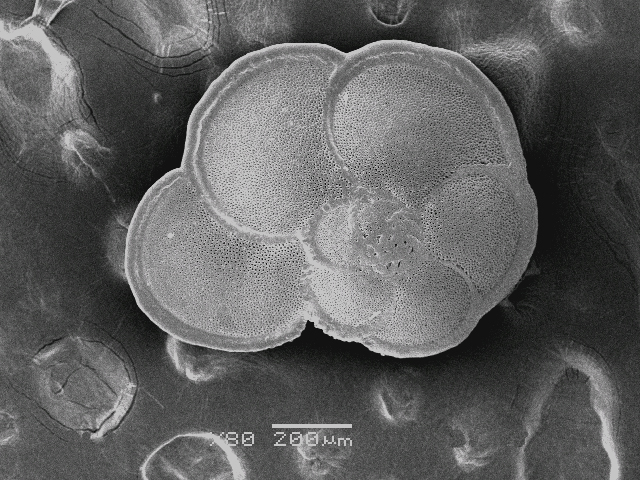

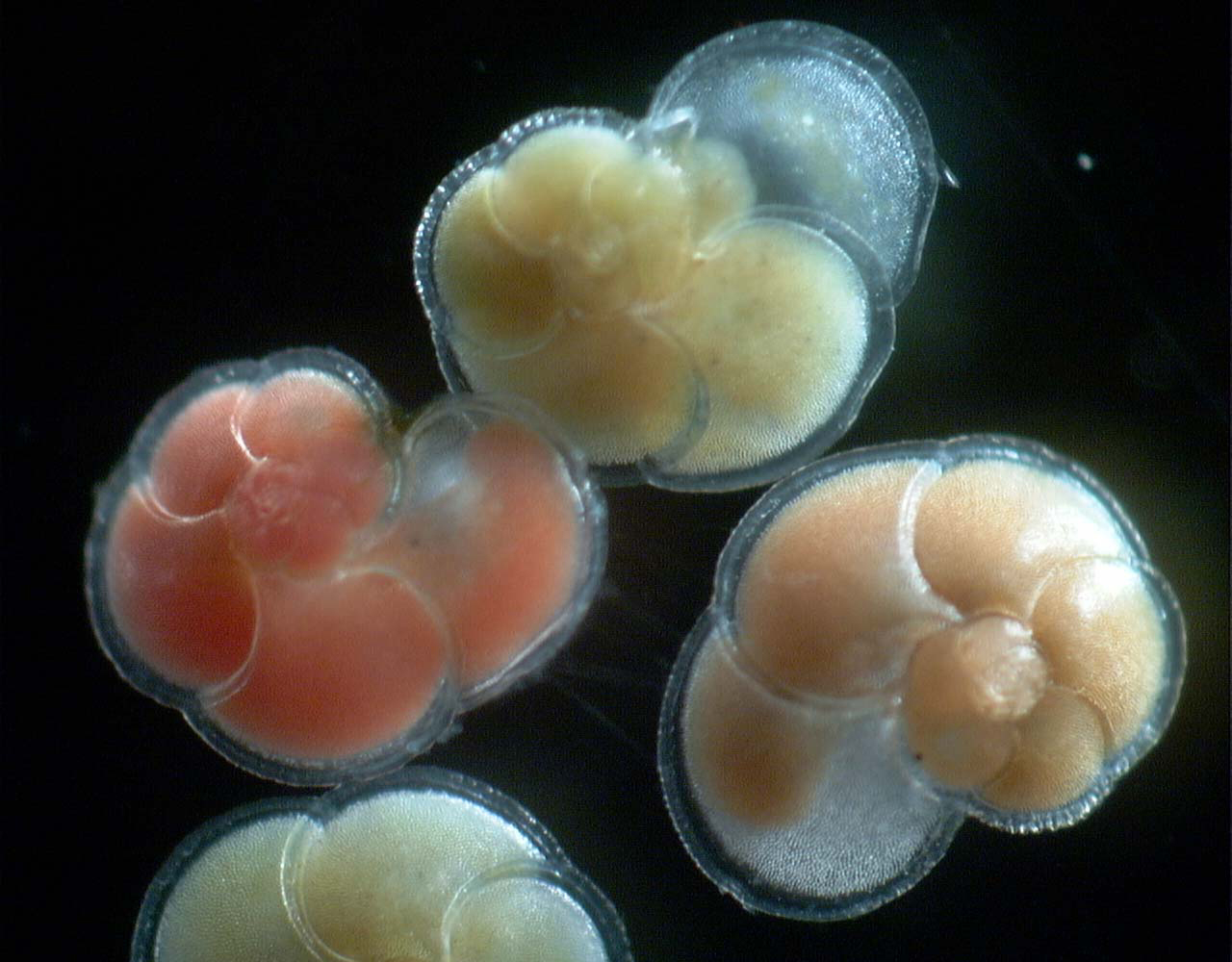

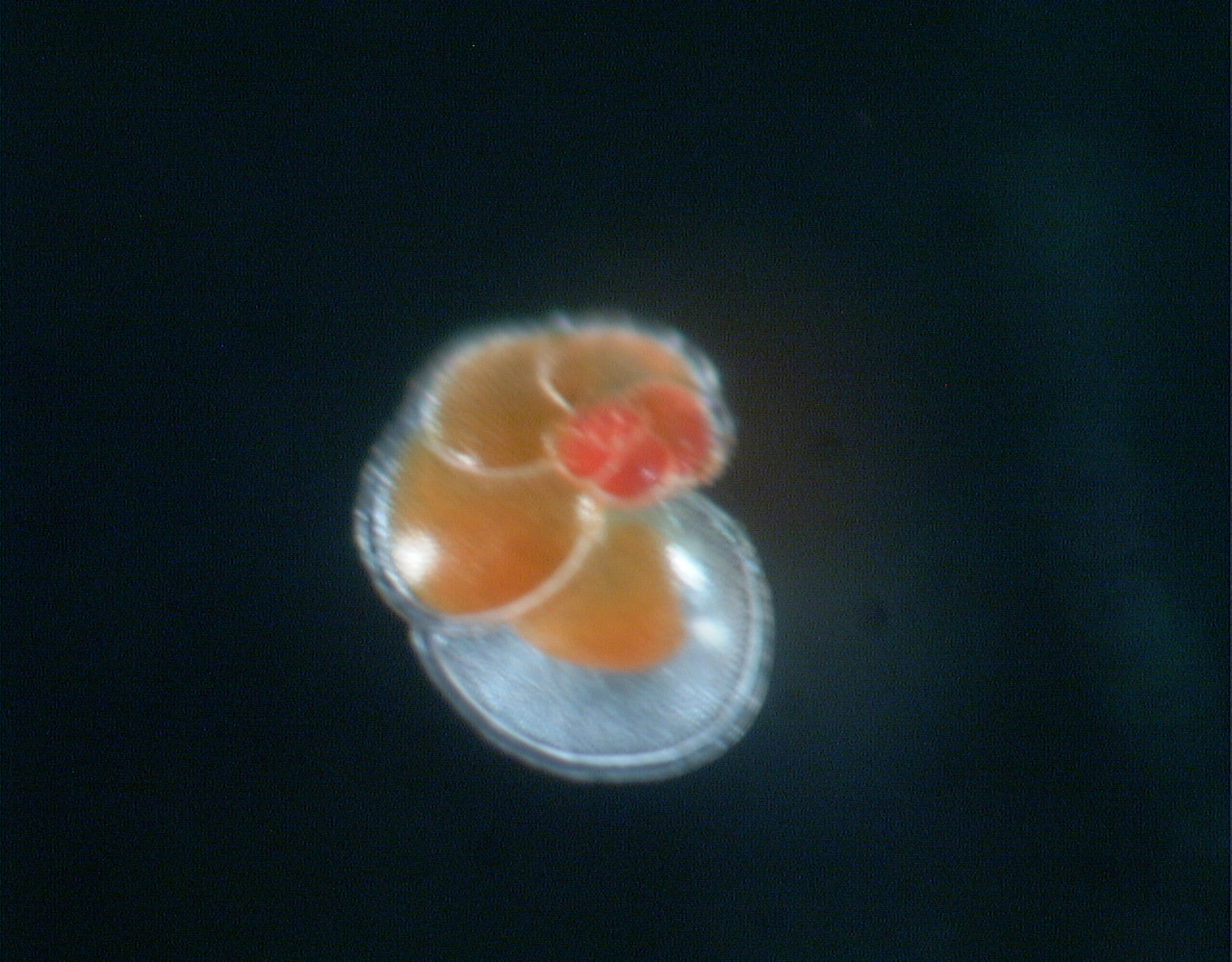

生きている姿

G. cultrataの生きているときの姿です。殻の周りに放射状に出ているものが仮足です。東シナ海から採取した個体には共生藻類(渦鞭毛藻・ピロキスティス・ルヌラ Pyrocystis lunula)がついていました(写真右上)。ピロキスティスは毒性を持つことが知られており、偏利共生(片方にしか利益が無いこと。この場合、ピロキスティスにとっては有益な共生だが、有孔虫にとっては迷惑な存在)ではないかと考えられています。

グロボロタリア・クルトラータ Globorotalia cultrata

異なる細胞質の色を持つ個体。

グロボロタリア・クルトラータ Globorotalia cultrata

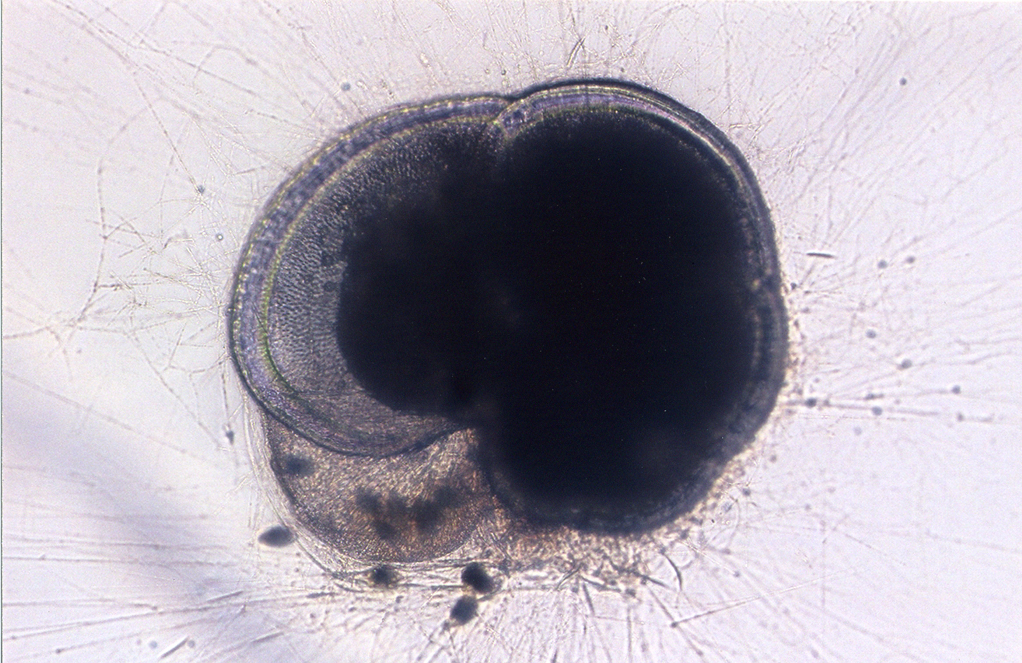

生体(臍側面)

グロボロタリア・クルトラータ Globorotalia cultrata

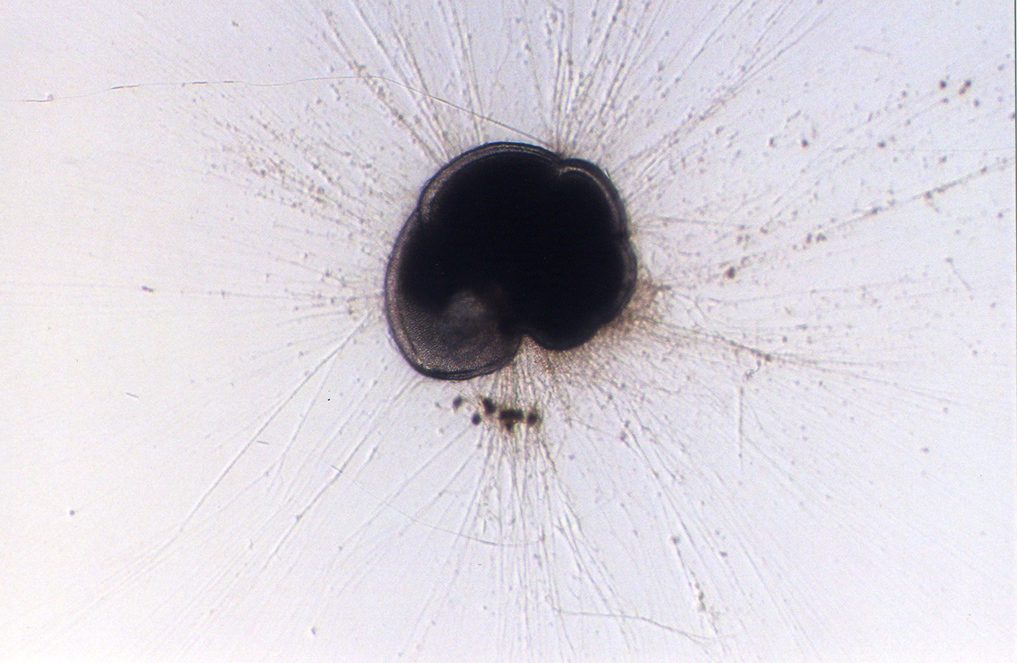

生体2(螺旋面)

グロボロタリア・クルトラータ Globorotalia cultrata

生体3(臍側面)

グロボロタリア・クルトラータ Globorotalia cultrata

生体4(螺旋面)

グロボロタリア・クルトラータ Globorotalia cultrata

生体5(共成藻)

グロボロタリア・クルトラータ Globorotalia cultrata

浮遊時のすがた

G. menardii の仮足の動き

実験室内で飼育されたG. cultrataの仮足の動きを撮影しました。仮足の活発な動き(細胞質流動)が観察できます。殻は黒っぽく映っていますが、透過像のためです。本来の細胞の色は赤茶色です(上の生体画像参照)。30秒くらいのところから映っている殻の表面についている黒っぽい塊は、渦鞭毛藻のP. lunulaです。

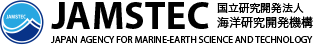

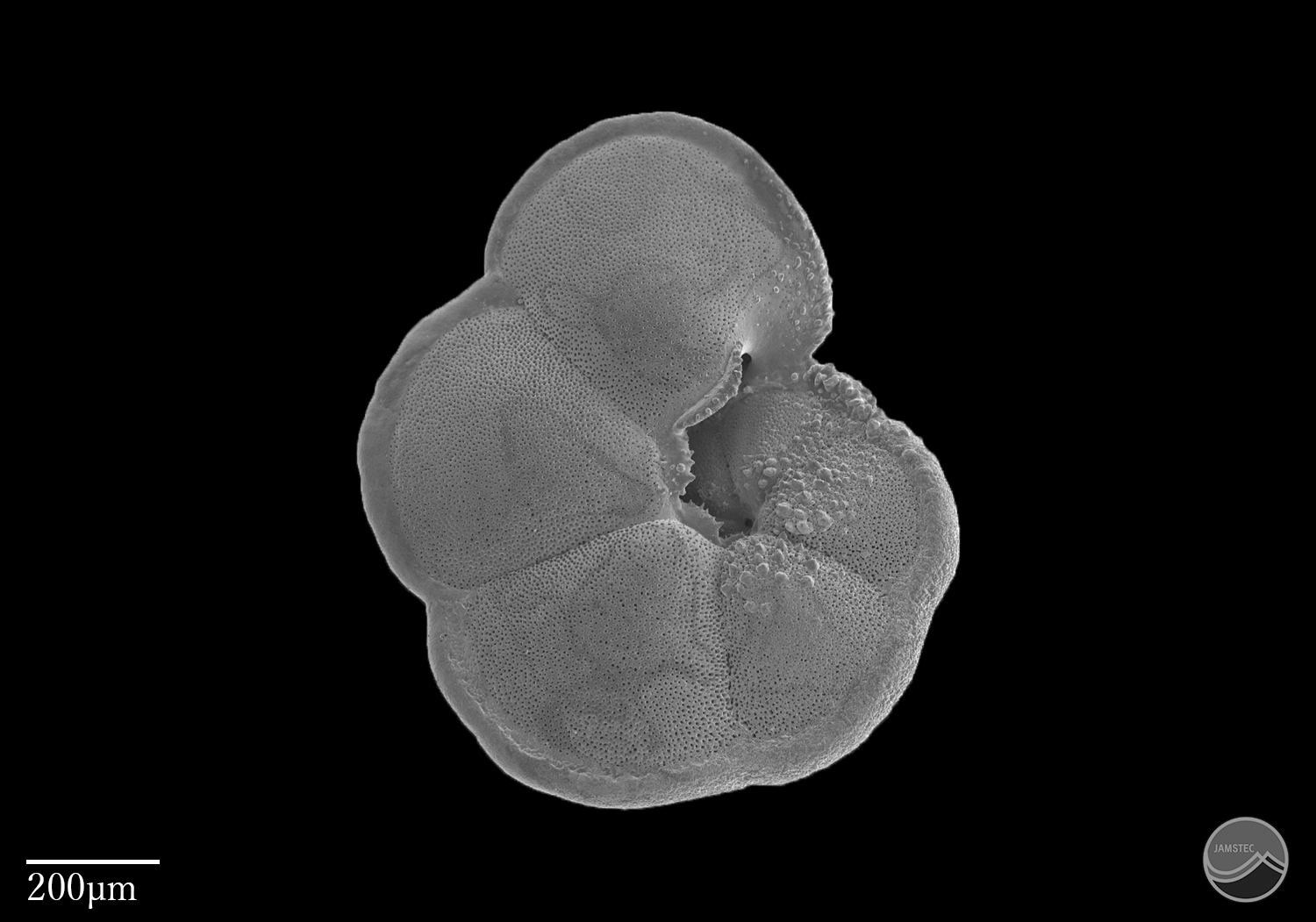

電子顕微鏡写真

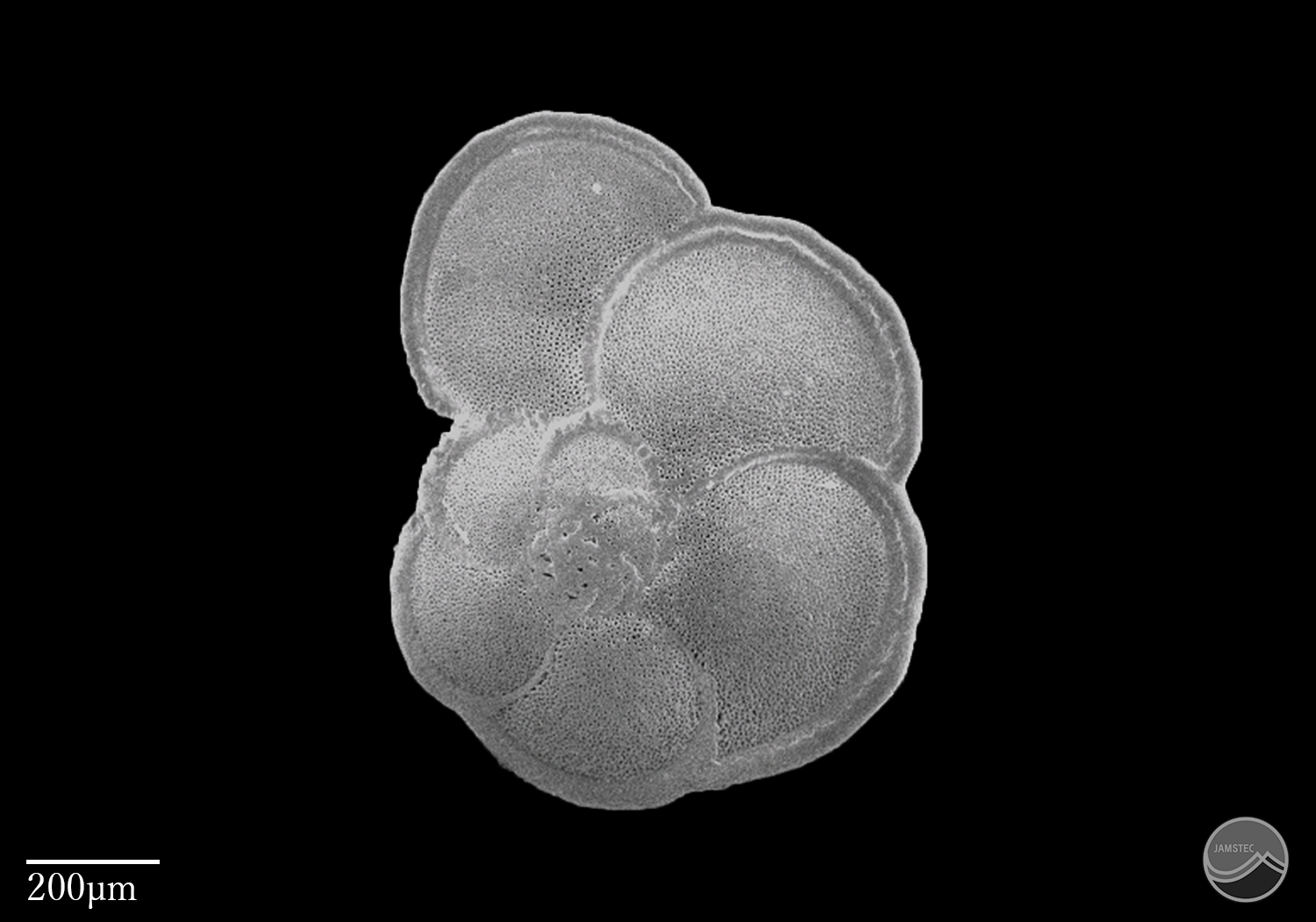

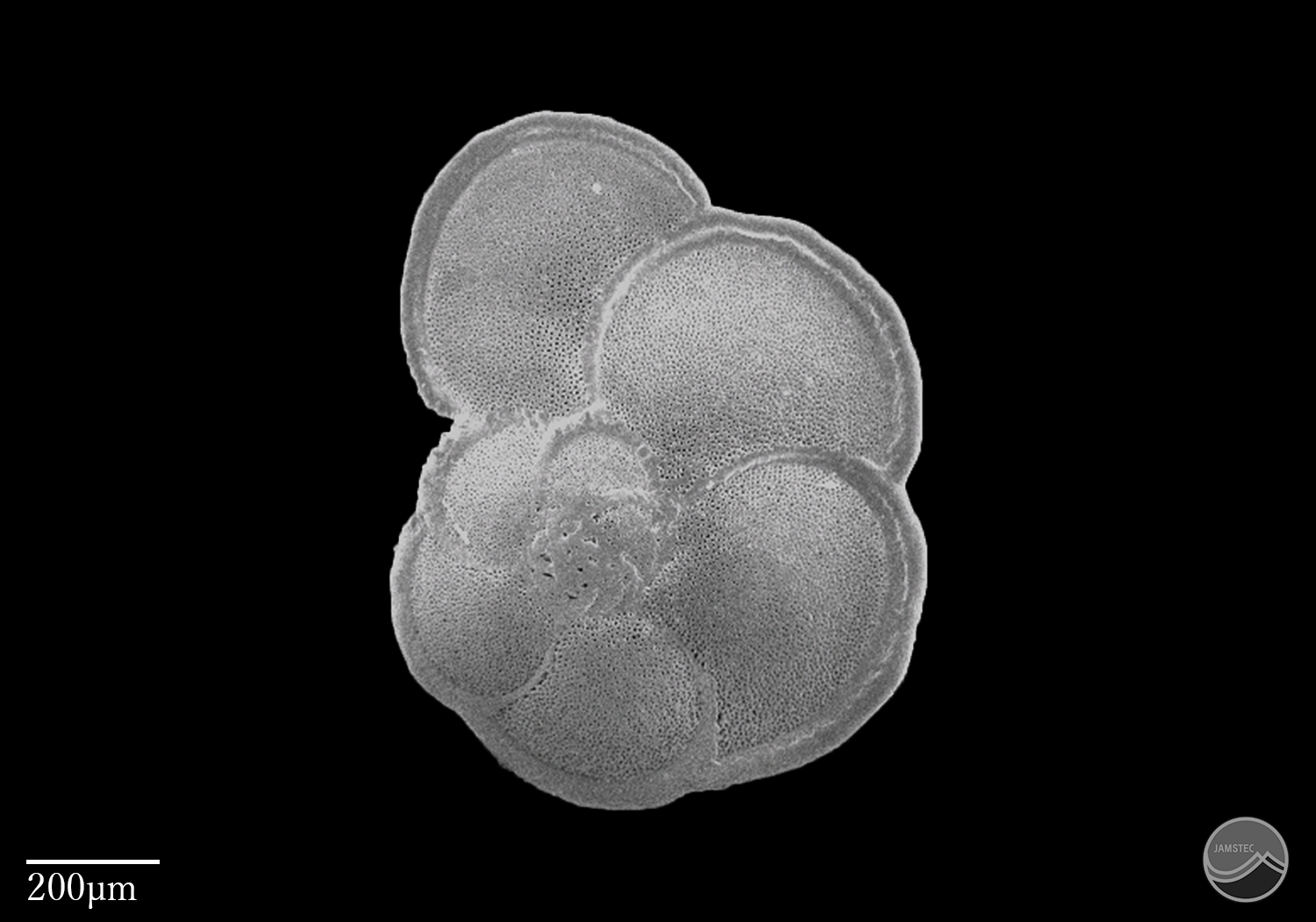

スケール:200μm

グロボロタリア・クルトラータ Globorotalia cultrata スケール:200μm

臍側面

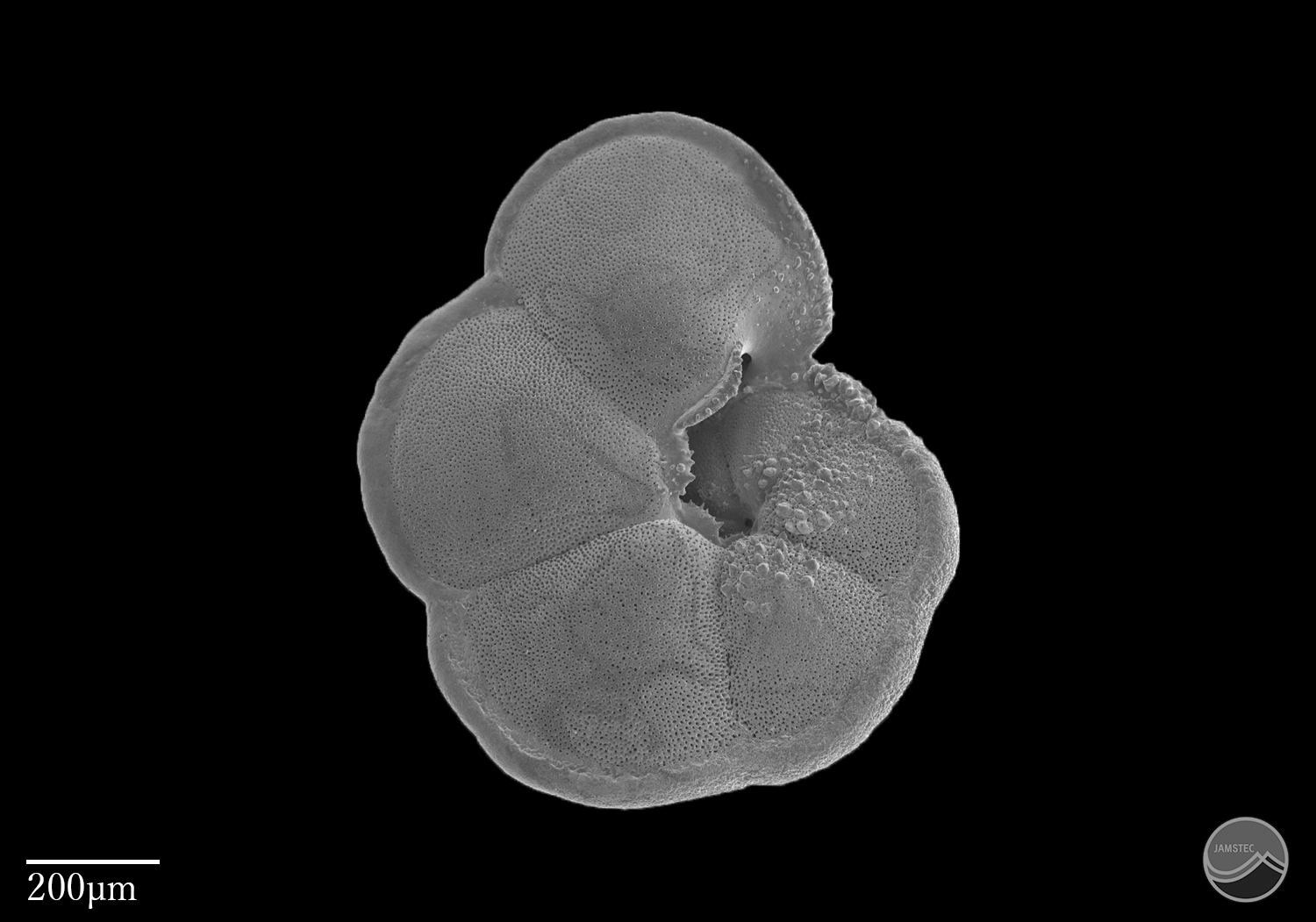

グロボロタリア・クルトラータ Globorotalia cultrata スケール:200μm

螺旋面

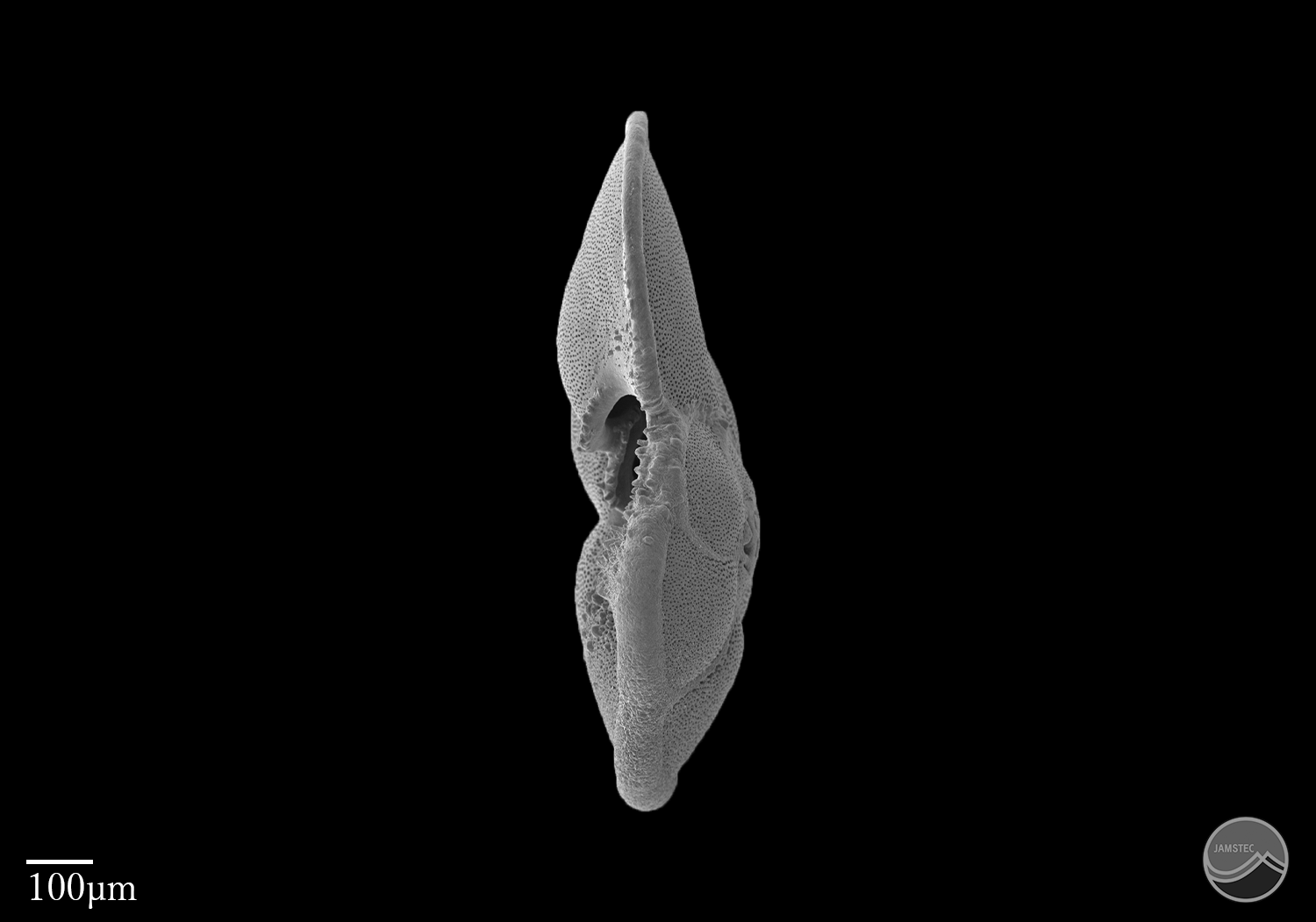

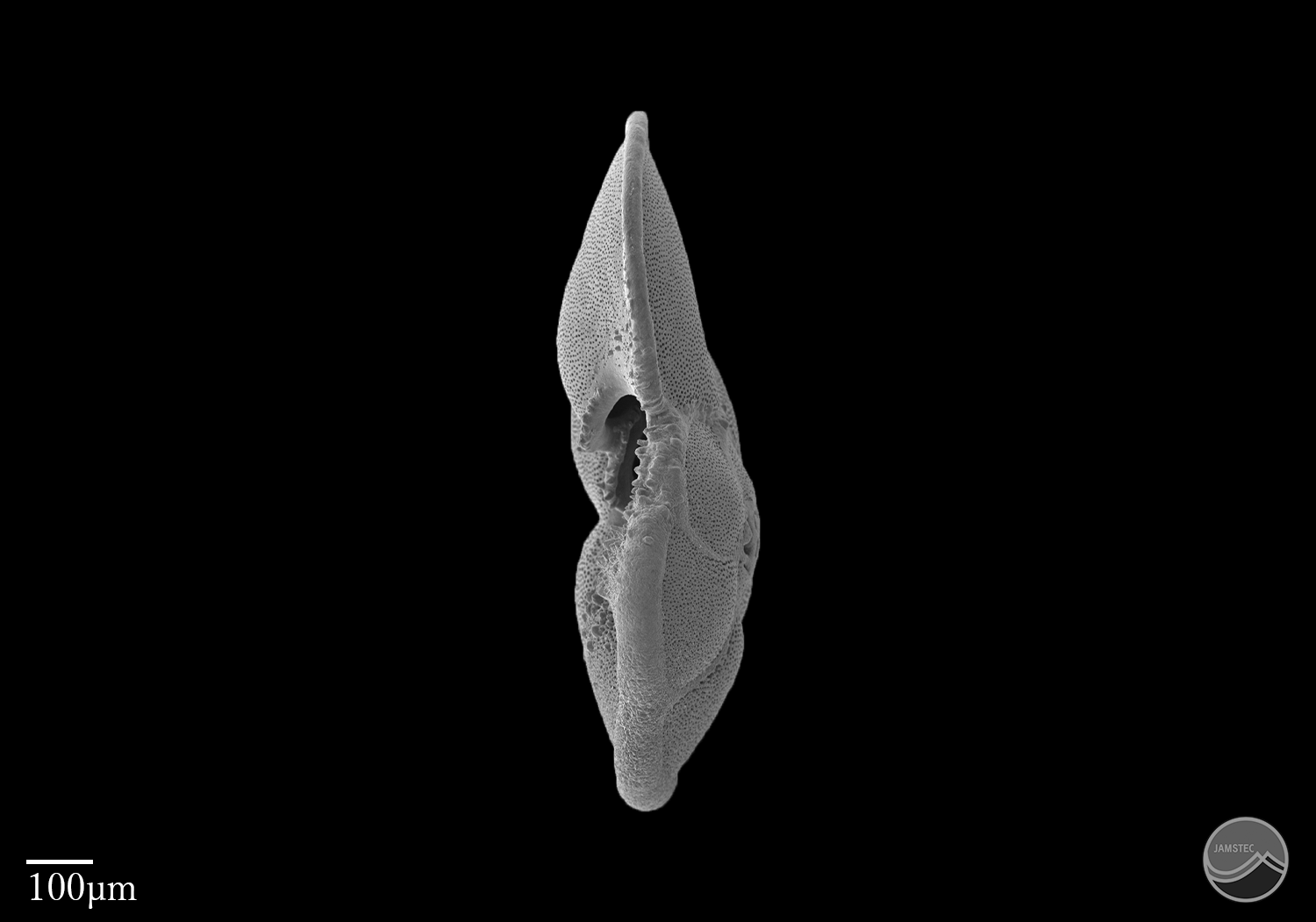

スケール:100μm

グロボロタリア・クルトラータ Globorotalia cultrata スケール:100μm

側面

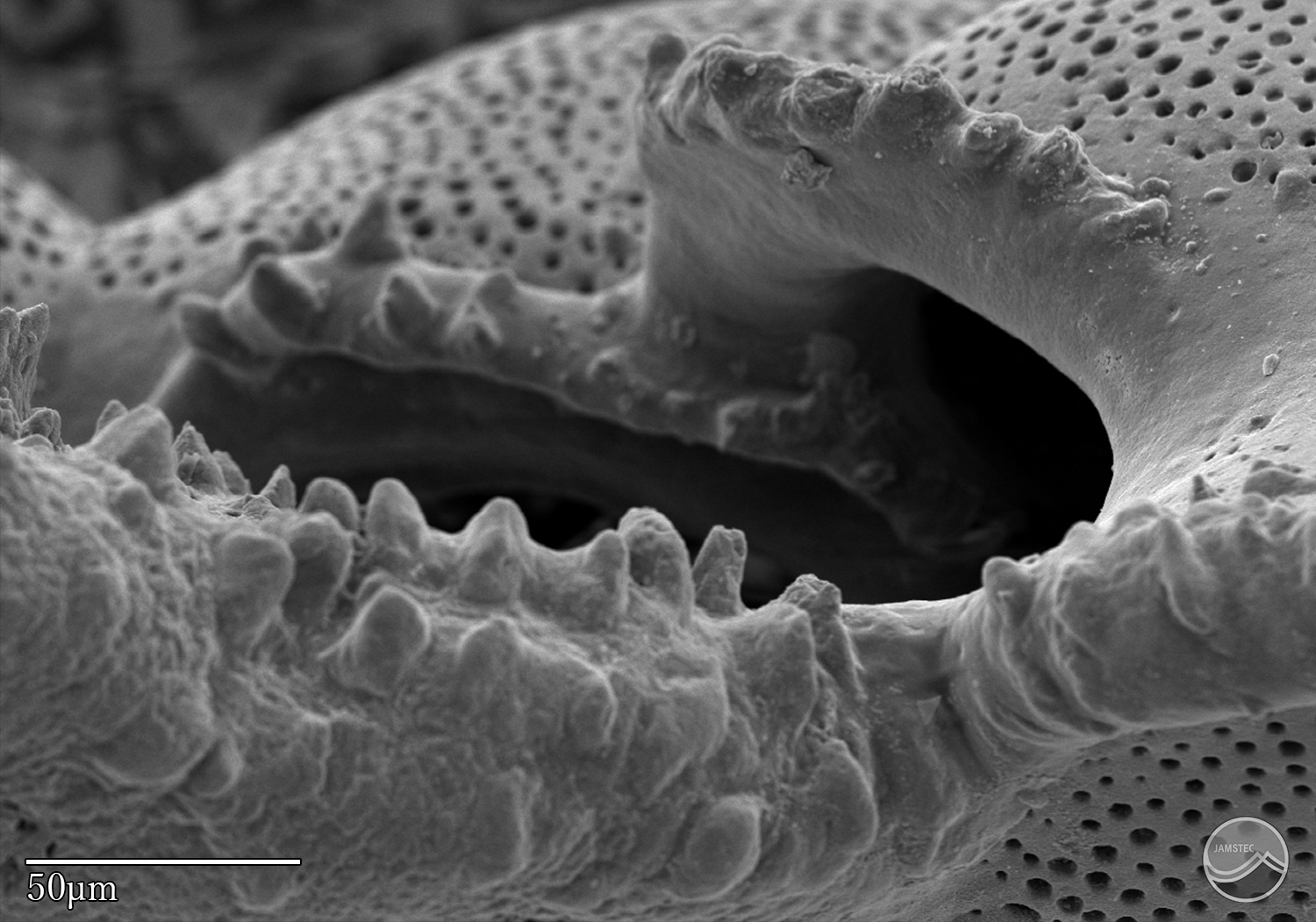

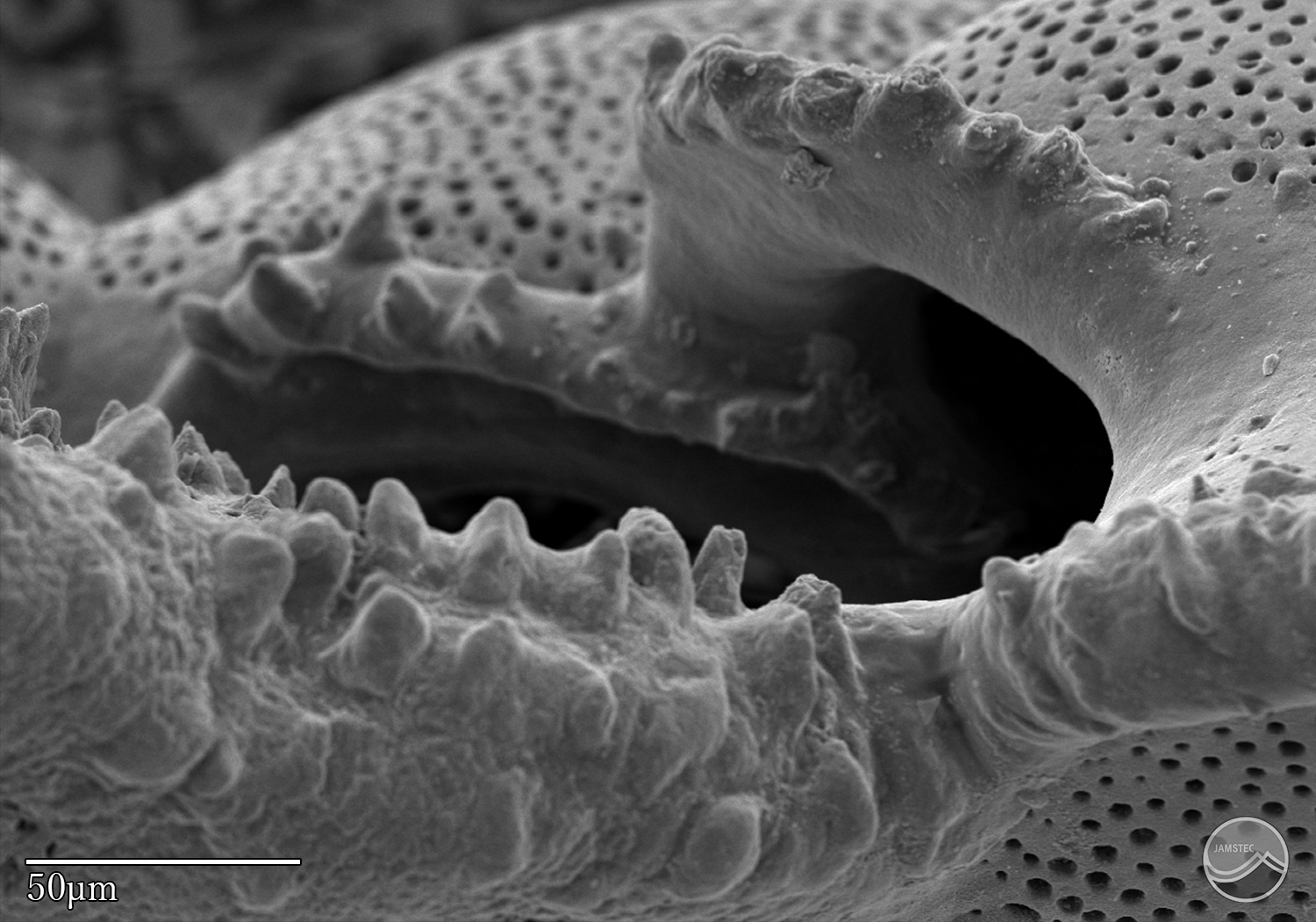

スケール:50μm

グロボロタリア・クルトラータ Globorotalia cultrata スケール:50μm

口孔(アパーチャ)付近の拡大

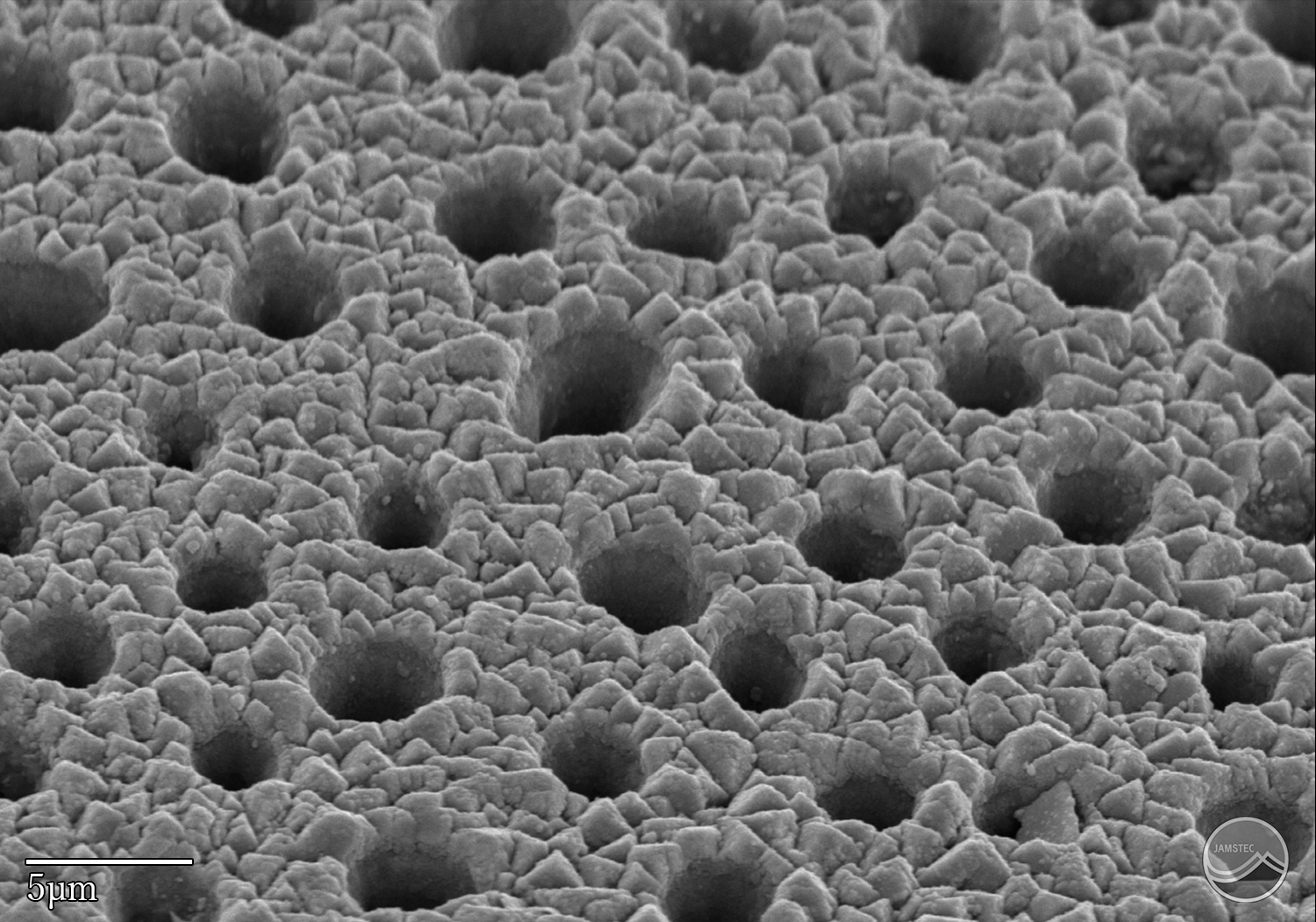

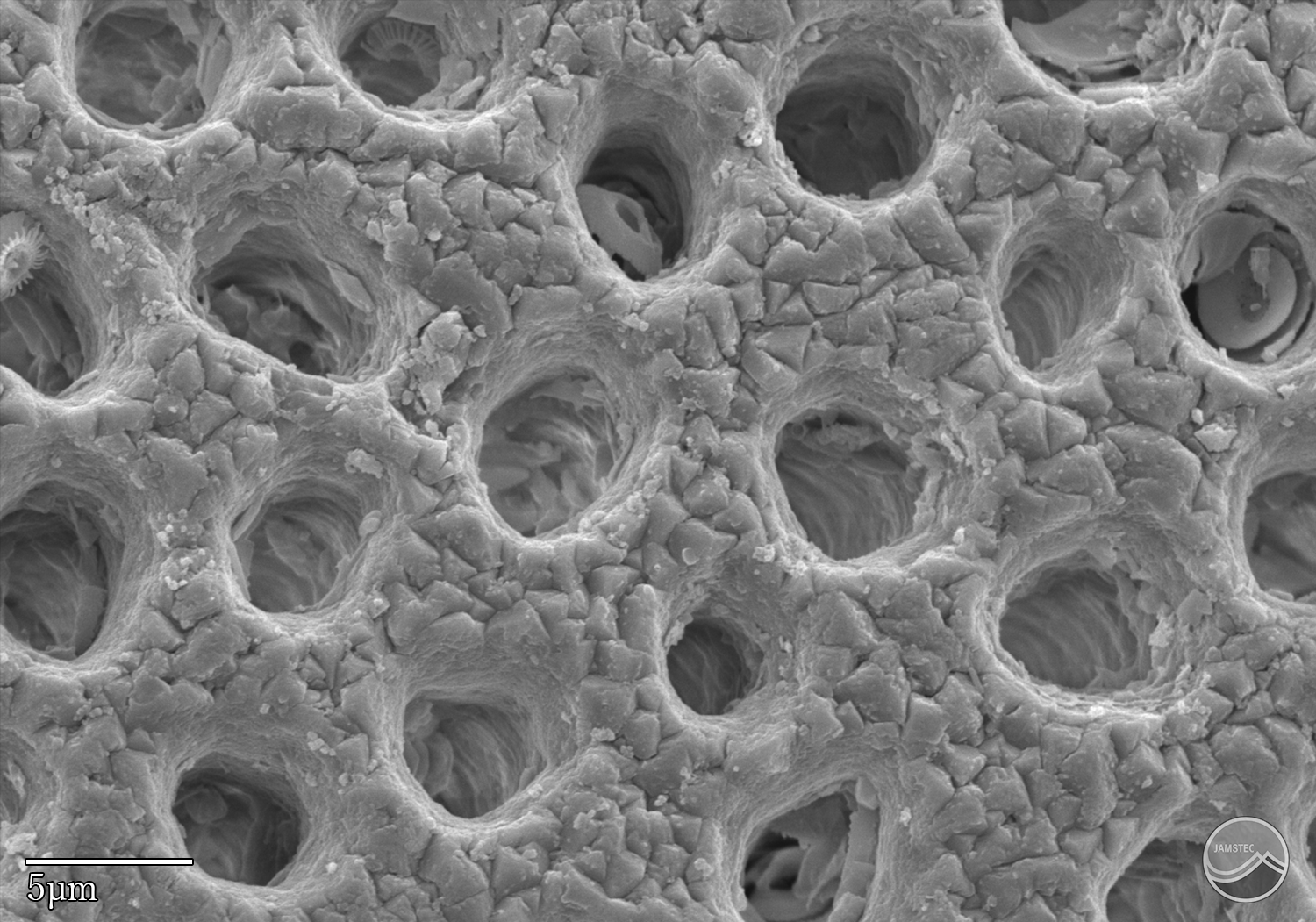

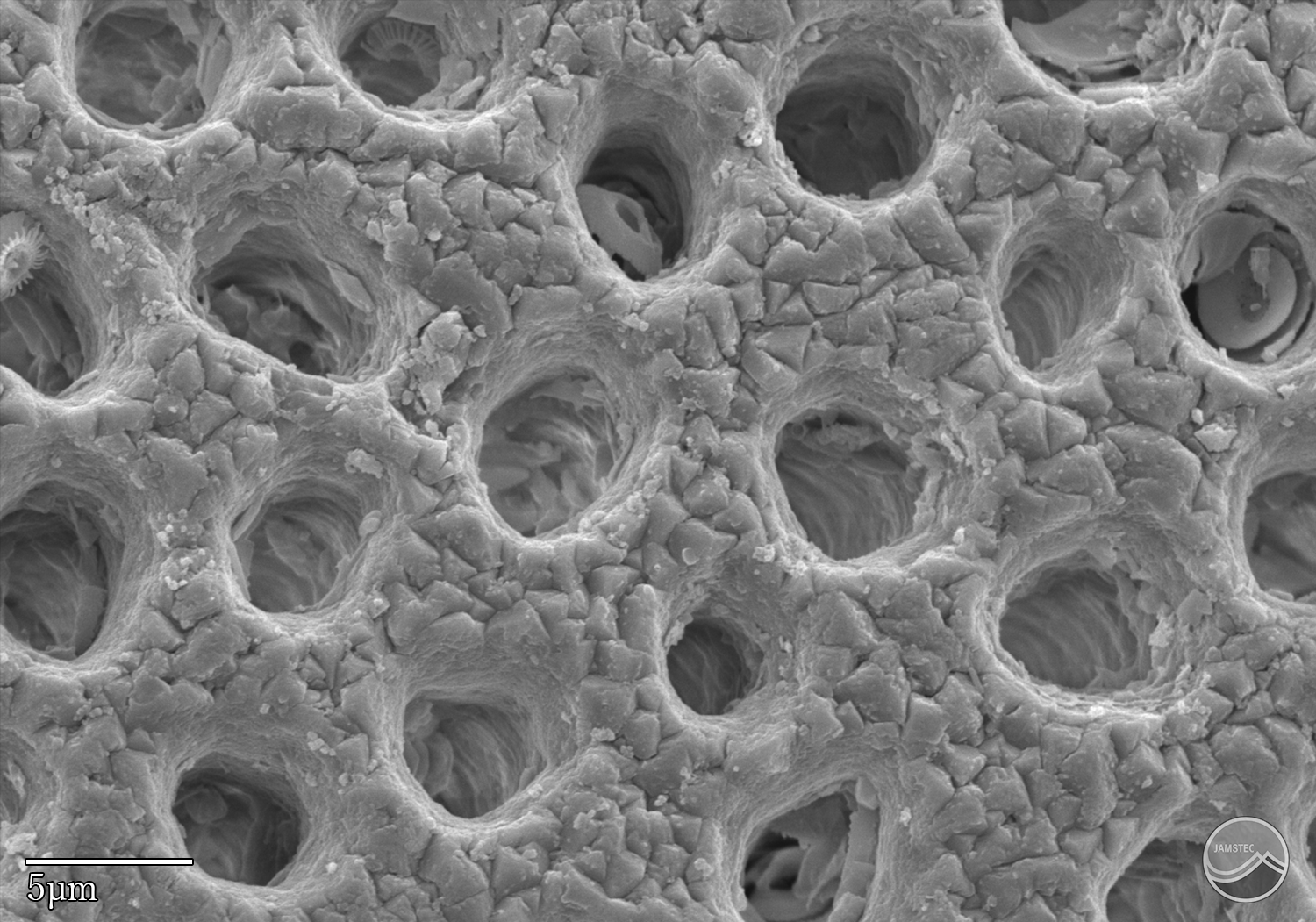

スケール:5μm

グロボロタリア・クルトラータ Globorotalia cultrata スケール:5μm

表面構造の拡大

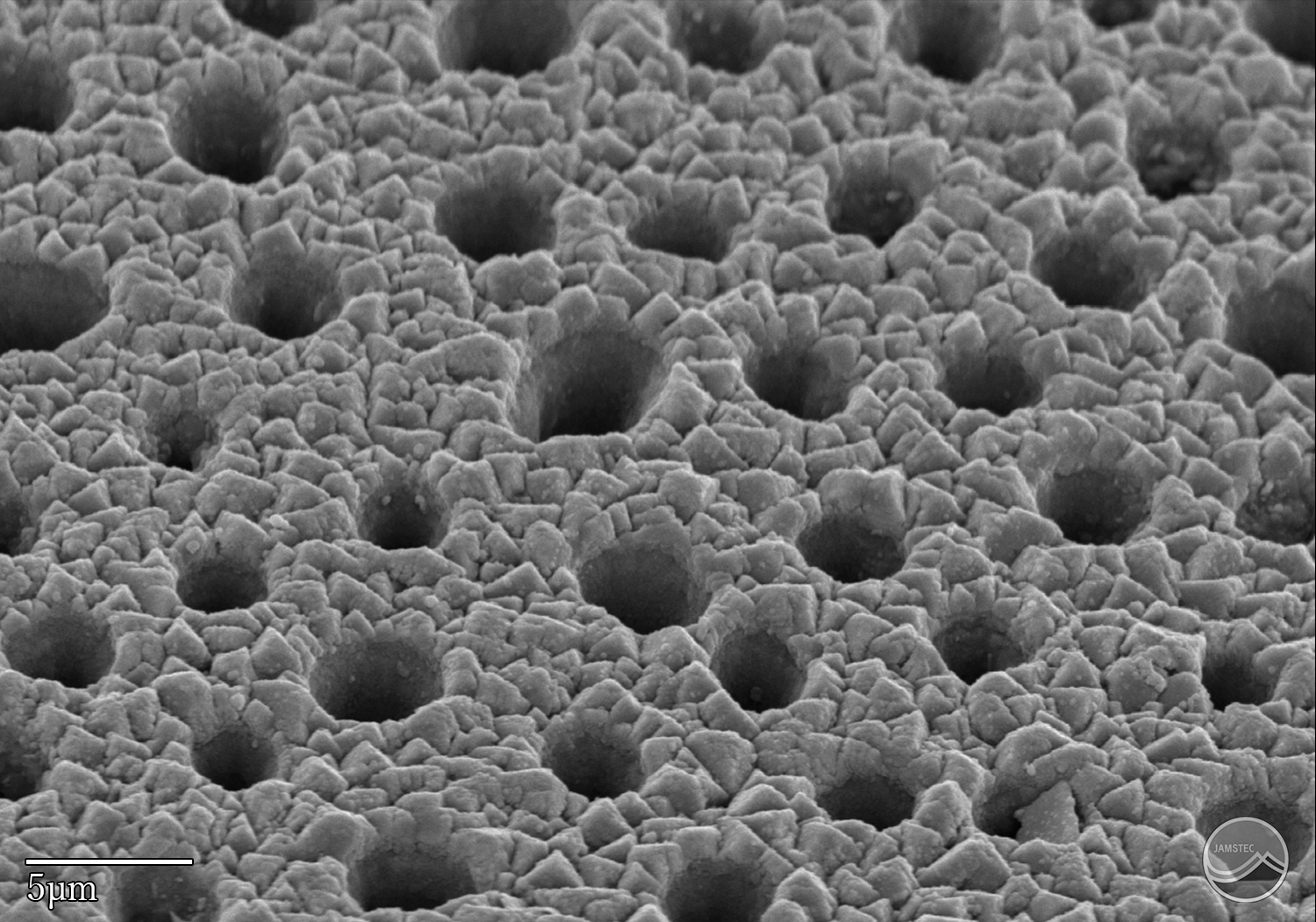

グロボロタリア・クルトラータ Globorotalia cultrata スケール:5μm

表面構造の拡大2

コラム、まめ知識など

この種は、Brummer and Kucera(2022)により、G. menardiiという種名から、これより以前に提案されていたG. cultrataという種名に変更となりました。

一般的にG. cultrataはペラゴ藻を共生させていますが、表層にはあまりおらず、亜表層(水深100m付近)におもに分布しています。飼育実験の例が少なく、生態の情報が多くありませんが、筆者の経験ではアルテミアをよく食べてくれ、また長生きしてくれたので飼育しやすい印象を持っています。天然では沈降粒子などの有機物を捕食しているようです。

一般的にG. cultrataはペラゴ藻を共生させていますが、表層にはあまりおらず、亜表層(水深100m付近)におもに分布しています。飼育実験の例が少なく、生態の情報が多くありませんが、筆者の経験ではアルテミアをよく食べてくれ、また長生きしてくれたので飼育しやすい印象を持っています。天然では沈降粒子などの有機物を捕食しているようです。