浮遊性有孔虫データベース

Globorotalia inflata (d’ORBIGNY)

グロボロタリア・インフラータ Globorotalia inflata

殻は低いトロコイド状旋回で配列しており、最終旋回は膨らんだ3~4室からなる。側面からは角ばった円錐形~丸みを帯びた円錐形である。主口孔は大きく開口したアーチ状で,この点でGloborotalia crassaformisと区別される。主口孔は臍部から外周縁にかけて開口し、周縁には全体を縁取る薄いリップを持つ。幼体殻の表面は極小の壁孔をもち、螺旋面から臍面にかけて小突起が多くみられるが、成体になると全体が厚い皮層(cortex)で覆われ光沢を示す。キールは持たない。殻の最大長径は約0.5 mm。赤道域~中緯度の太平洋、とくに亜熱帯と亜寒帯に挟まれた遷移域に年間を通じて特徴的に産出する。

読み

グロボロタリア・インフラータ

和名

フクレマキウキダマ

分類

FORAMINIFERA - グロボタラメア綱 - ロタリイダ目 - グロビゲリニダ亜目 - グロボロタリオイデア上科 - グロボロタリイダエ科 - マキウキダマ属

時代

現生

特徴

殻は低いトロコイド状旋回で配列しており、最終旋回は膨らんだ3~4室からなる。側面からは角ばった円錐形~丸みを帯びた円錐形である。主口孔は大きく開口したアーチ状で,この点でGloborotalia crassaformisと区別される。主口孔は臍部から外周縁にかけて開口し、周縁には全体を縁取る薄いリップを持つ。幼体殻の表面は極小の壁孔をもち、螺旋面から臍面にかけて小突起が多くみられるが、成体になると全体が厚い皮層(cortex)で覆われ光沢を示す。キールは持たない。殻の最大長径は約0.5 mm。赤道域~中緯度の太平洋、とくに亜熱帯と亜寒帯に挟まれた遷移域に年間を通じて特徴的に産出する。

種名の変更履歴

Globoconella inflata (d’ORBIGNY), 1839

サンプリング情報

産地: Okinawa area [127°47.5'E,26°37.9'N]

採取日: 2002年3月8日 10:32AM

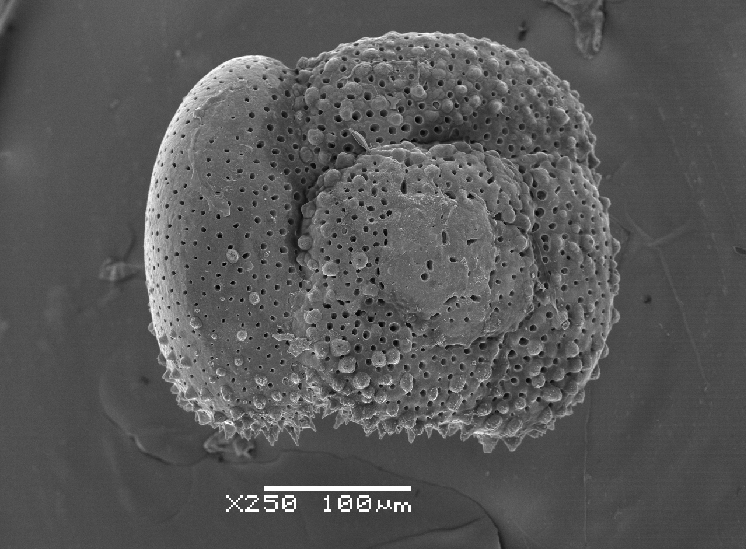

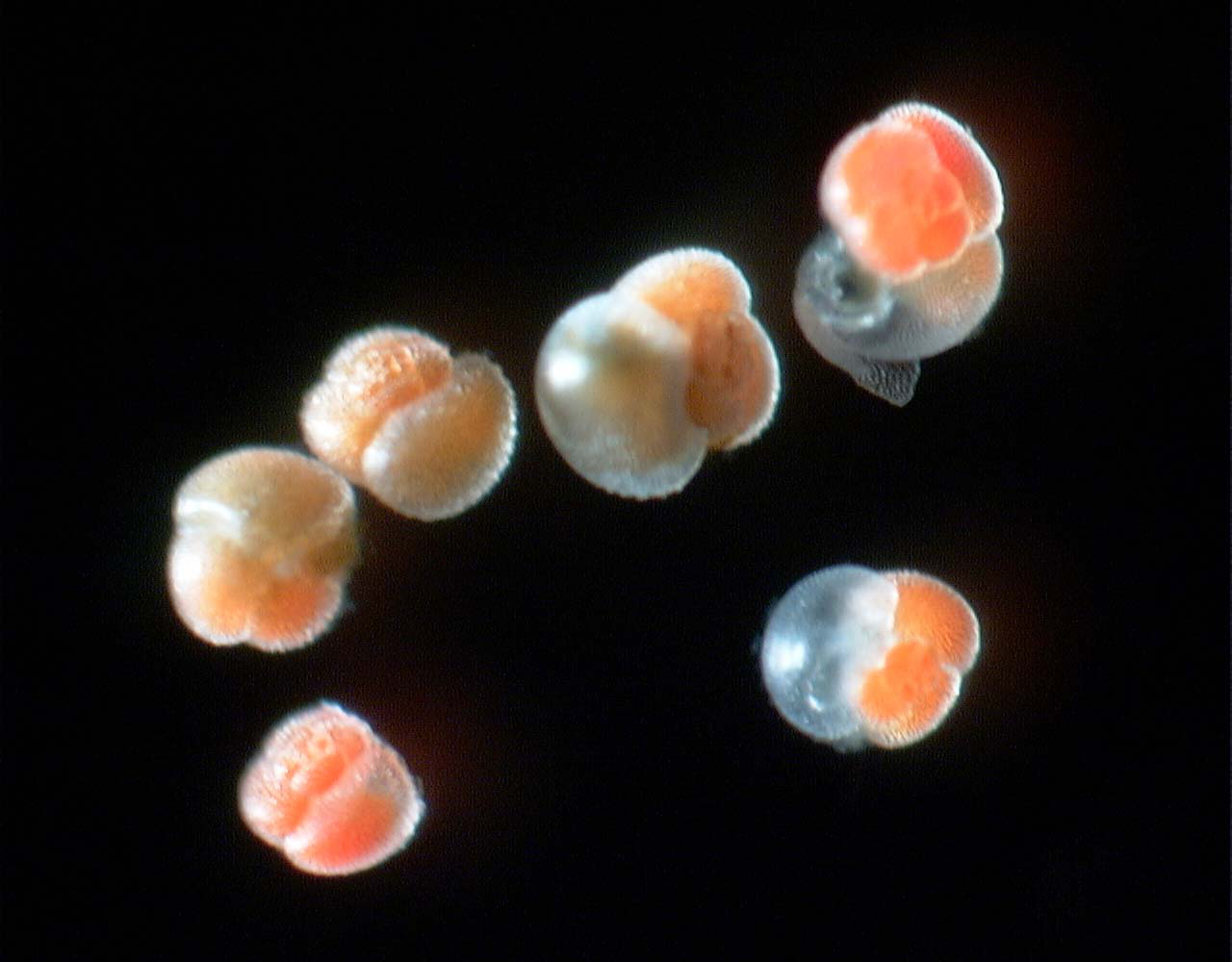

生きている姿

温帯の表層から中層(~数100m付近)に生息しています。日本近海では東シナ海、黒潮域、日本海の南部に出現します。

グロボロタリア・インフラータ Globorotalia inflata

生体

細胞質の鮮やかな色

細胞質の鮮やかな色

グロボロタリア・インフラータ Globorotalia inflata

生体2

グロボロタリア・インフラータ Globorotalia inflata

生体3

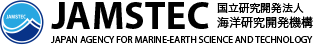

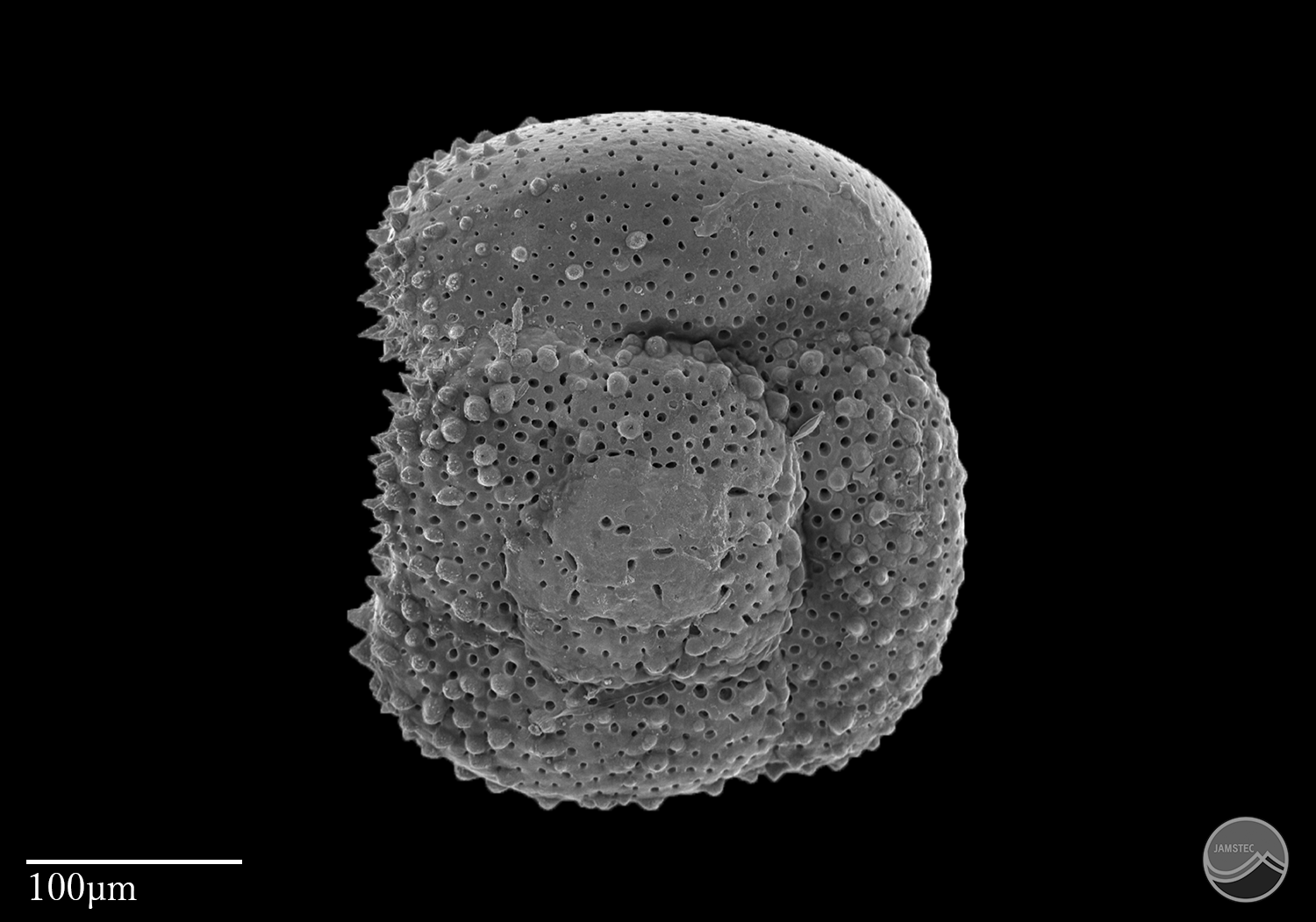

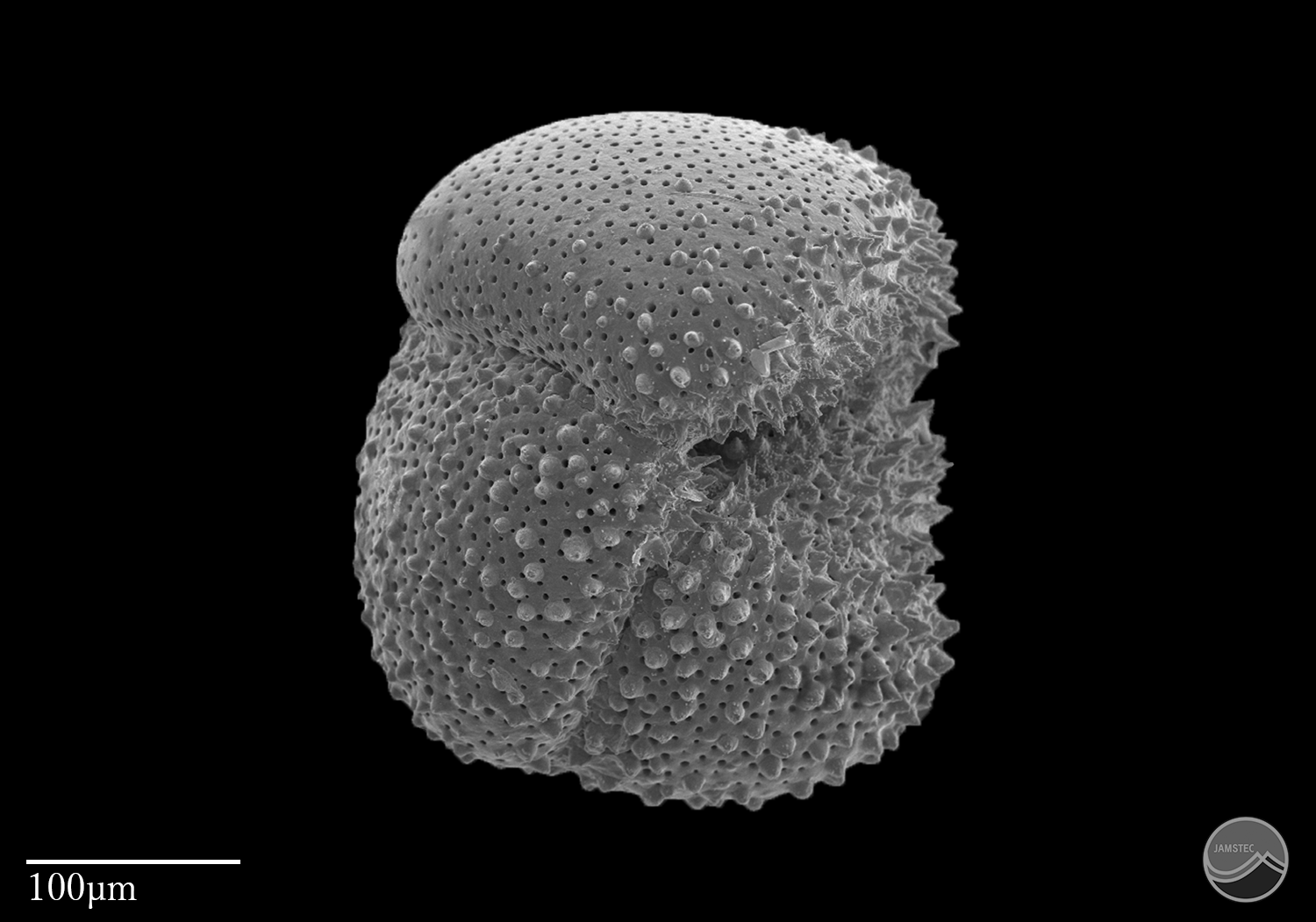

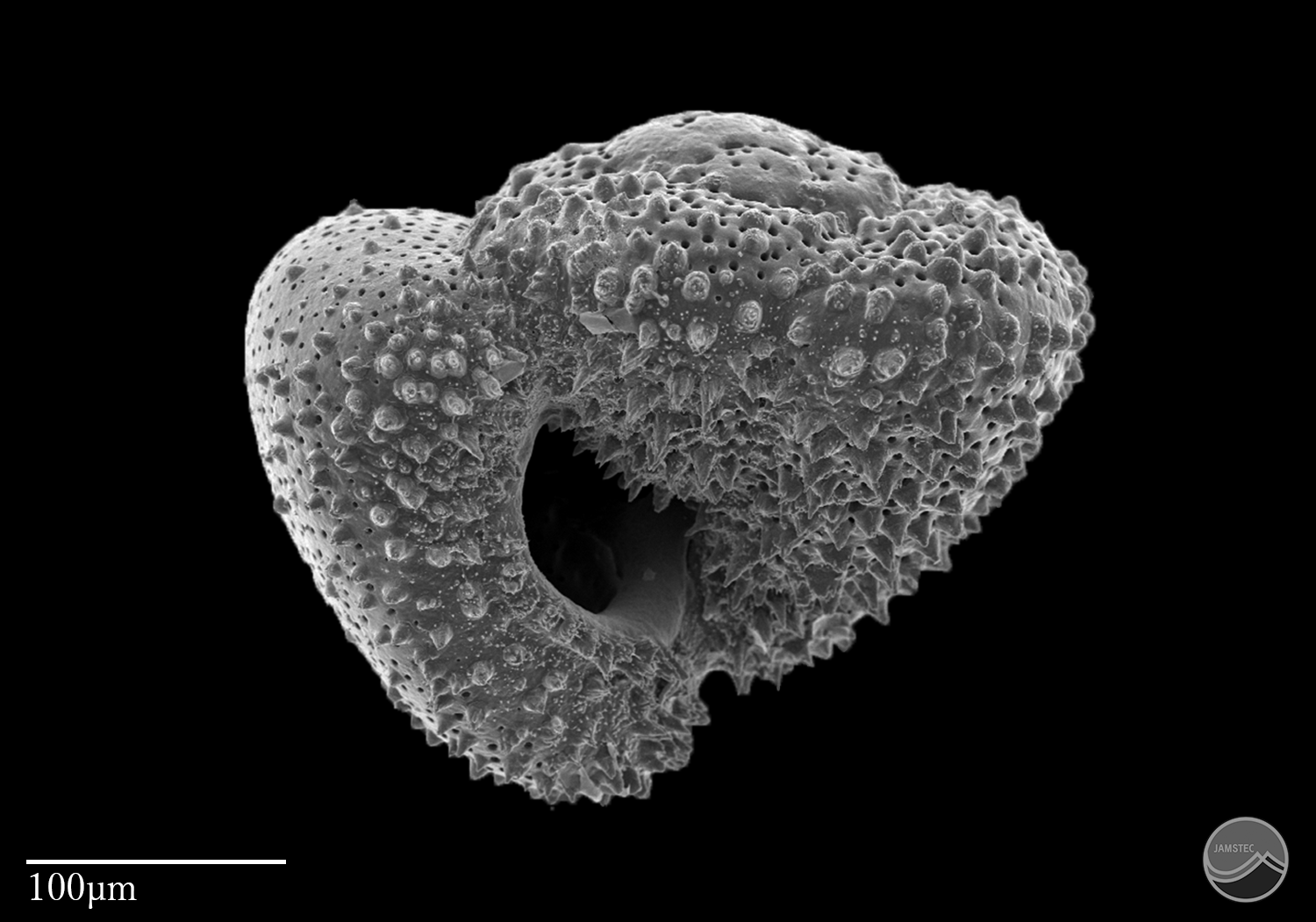

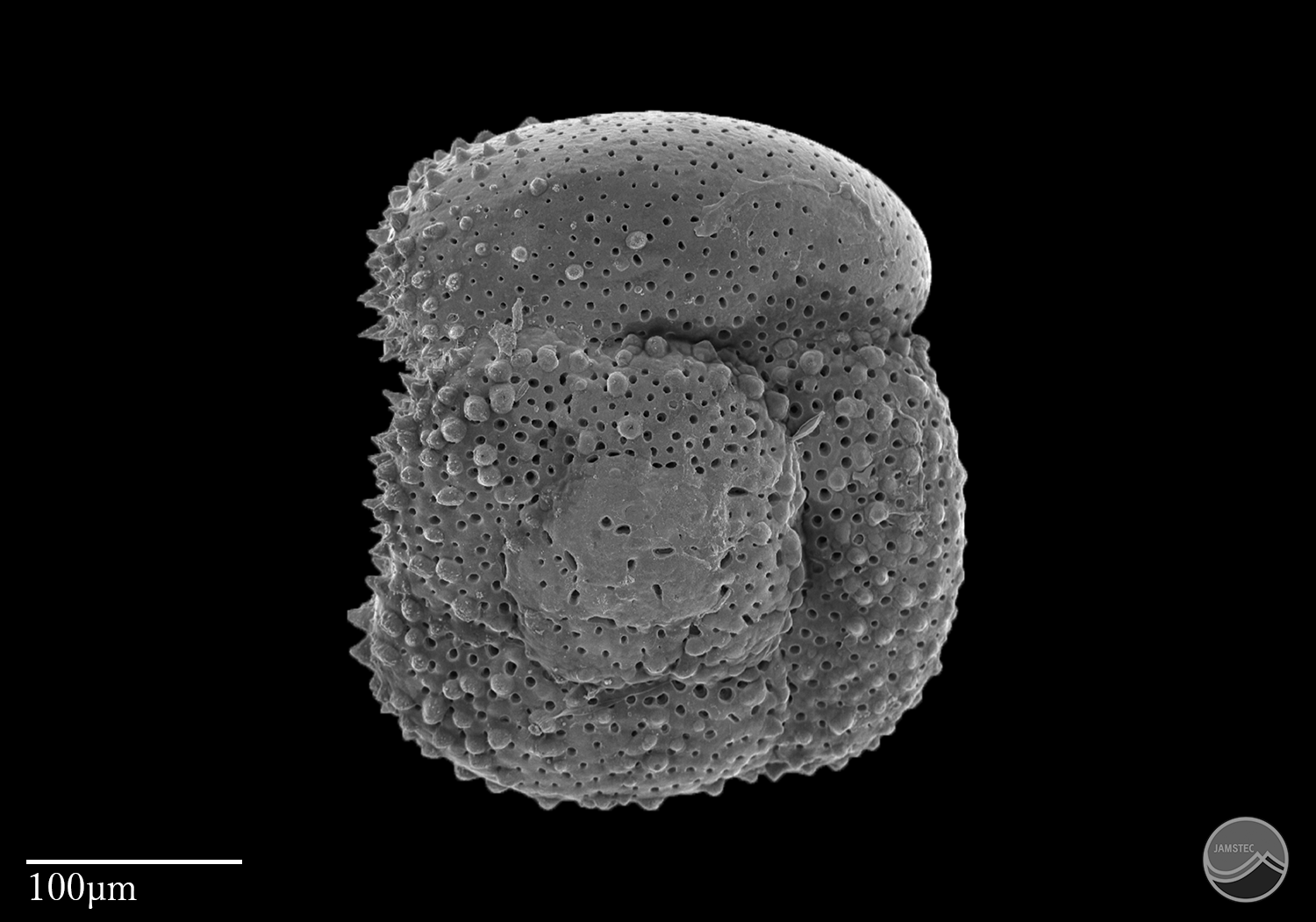

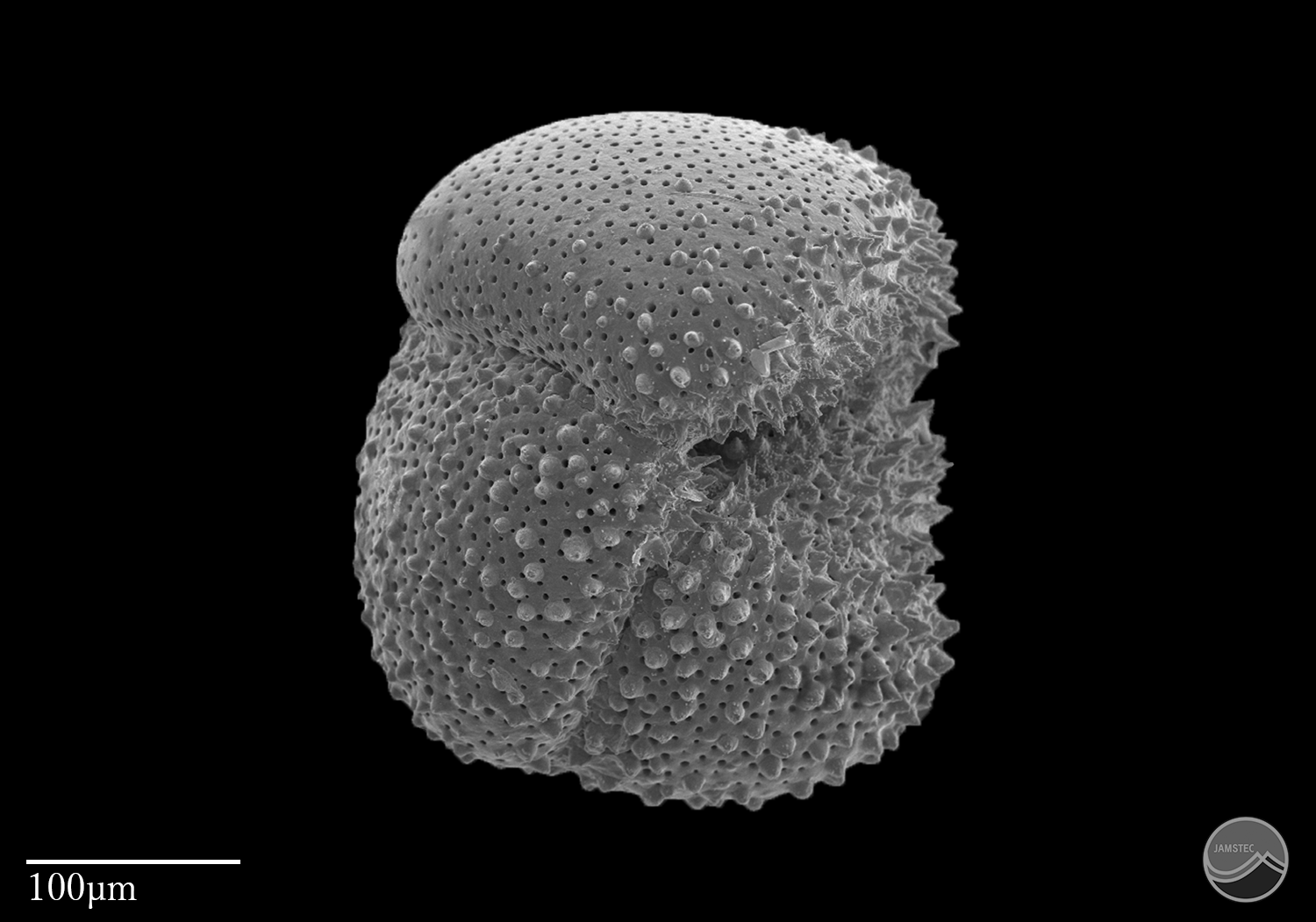

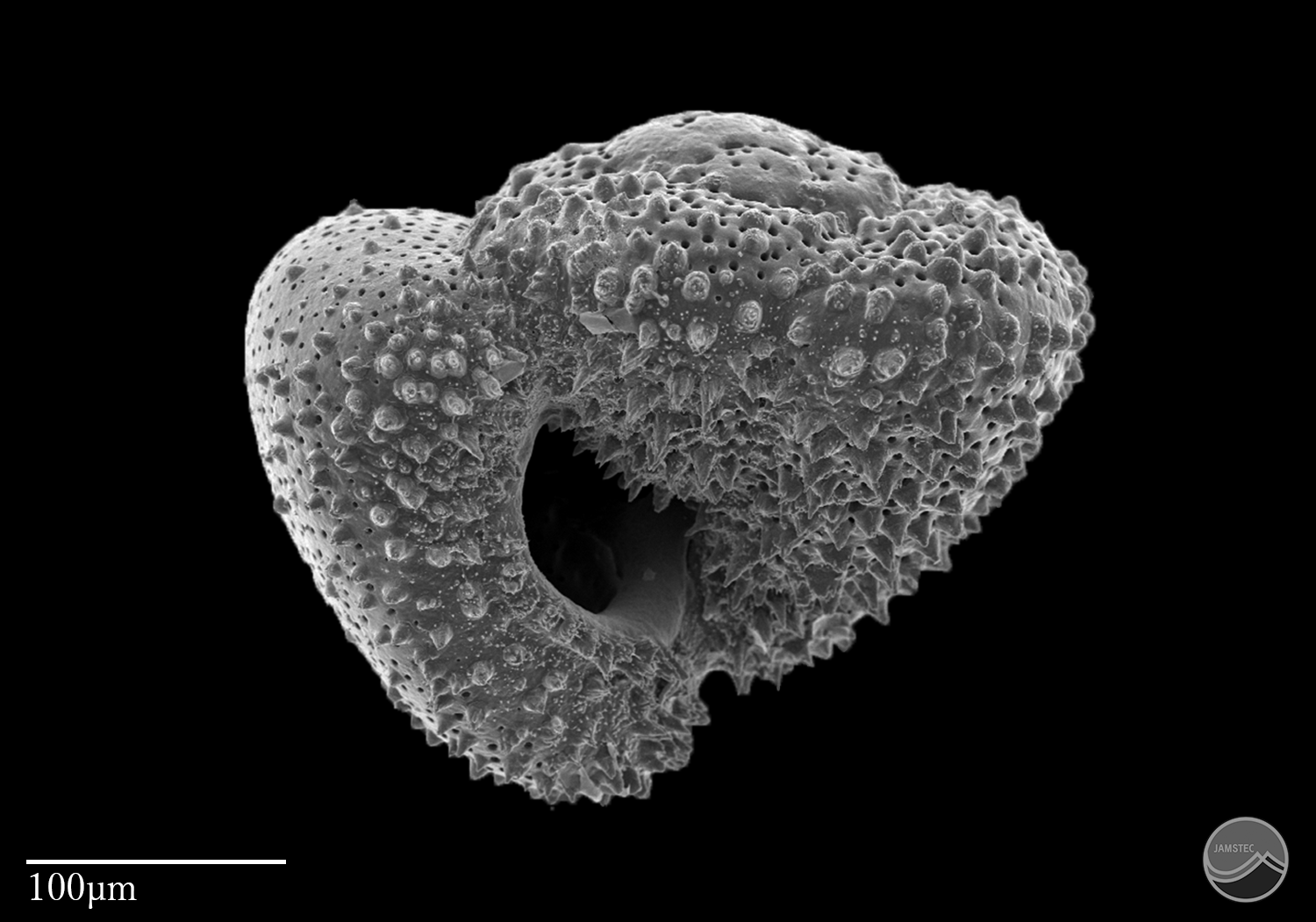

電子顕微鏡写真

スケール:100μm

グロボロタリア・インフラータ Globorotalia inflata スケール:100μm

螺旋面

グロボロタリア・インフラータ Globorotalia inflata スケール:100μm

臍側面

グロボロタリア・インフラータ Globorotalia inflata スケール:100μm

側面

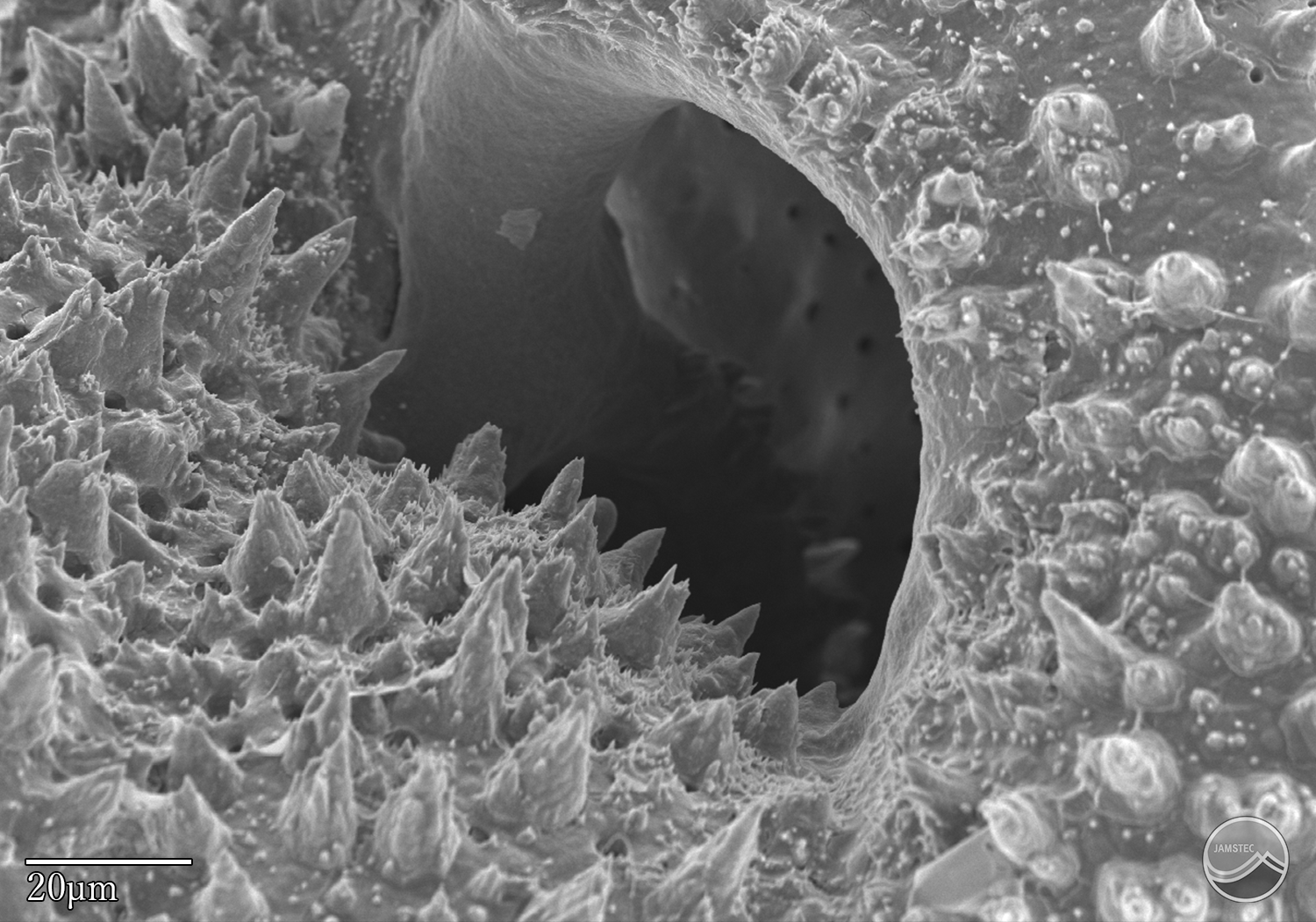

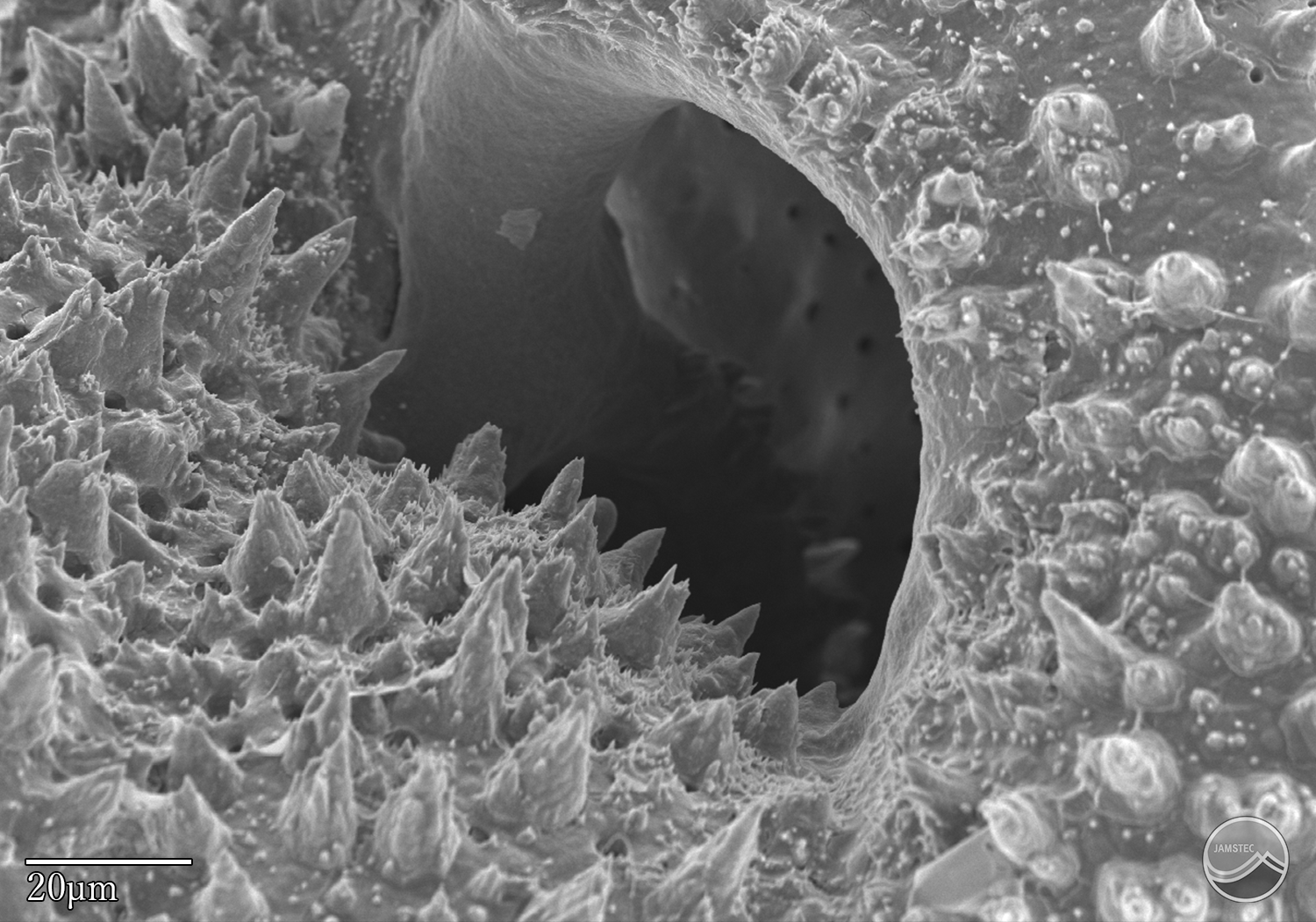

スケール:20μm

グロボロタリア・インフラータ Globorotalia inflata スケール:20μm

口孔(アパーチャ)付近の拡大

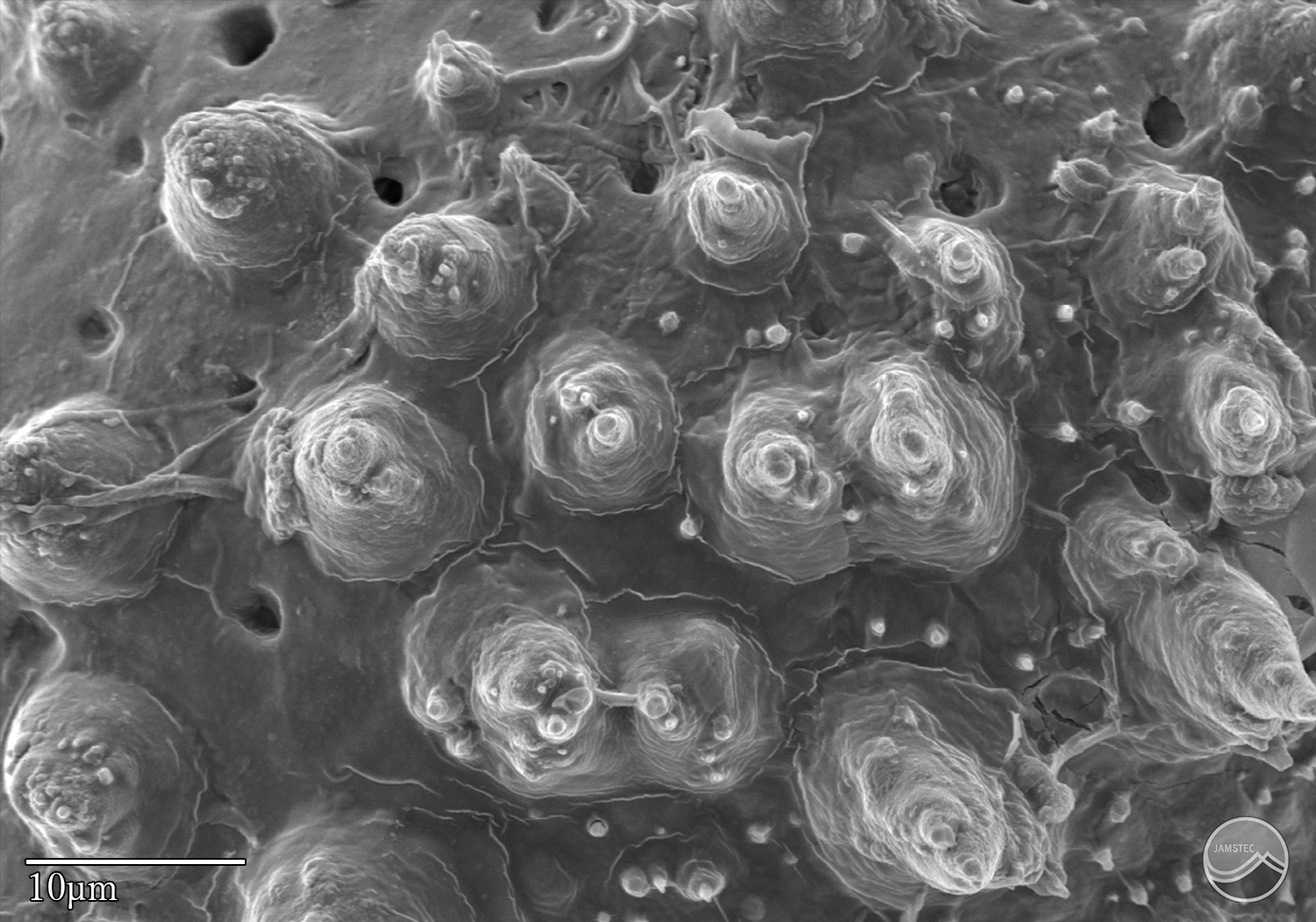

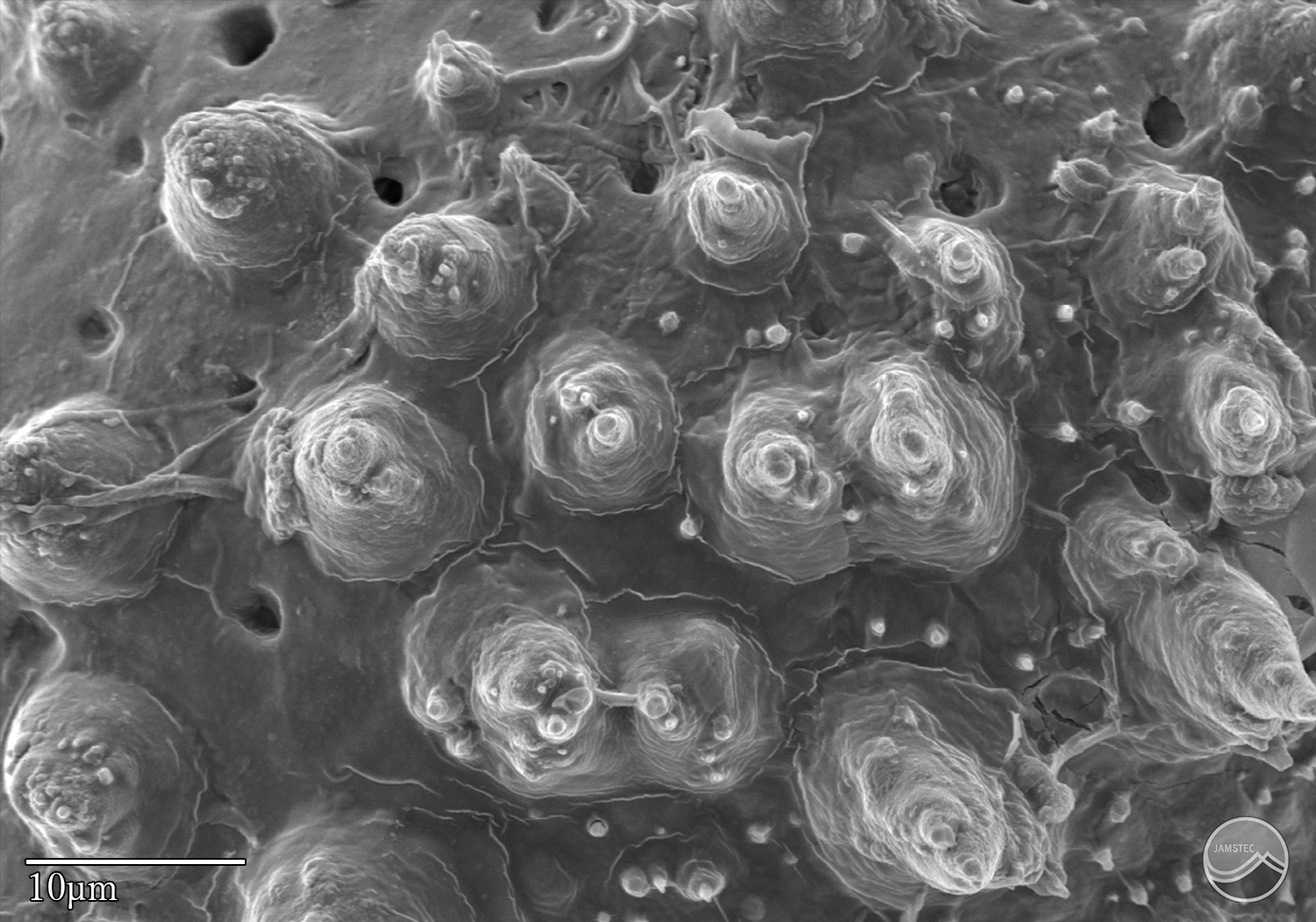

スケール:10μm

グロボロタリア・インフラータ Globorotalia inflata スケール:10μm

表面構造の拡大

コラム、まめ知識など

和名のフクレウキダマは、殻全体が膨らんでいる(inflate)していることから名づけられました。フクレマキウキダマは温帯から亜寒帯までの遷移帯の水塊(北太平洋中央水塊など)の指標として扱われます。 この種は鮮新世~更新世(300万年以降)に複数回にわたって日本海に進入していることが知られており、その層準はG. inflata bed(No.1~3)と呼ばれています。アナウキダマとともに対馬海峡の形成と日本海への対馬暖流の流入の指標になると考えられています。