浮遊性有孔虫データベース

Globigerinoides ruber (d’ORBIGNY)

グロビゲリノイデス・ルベール Globigerinoides ruber

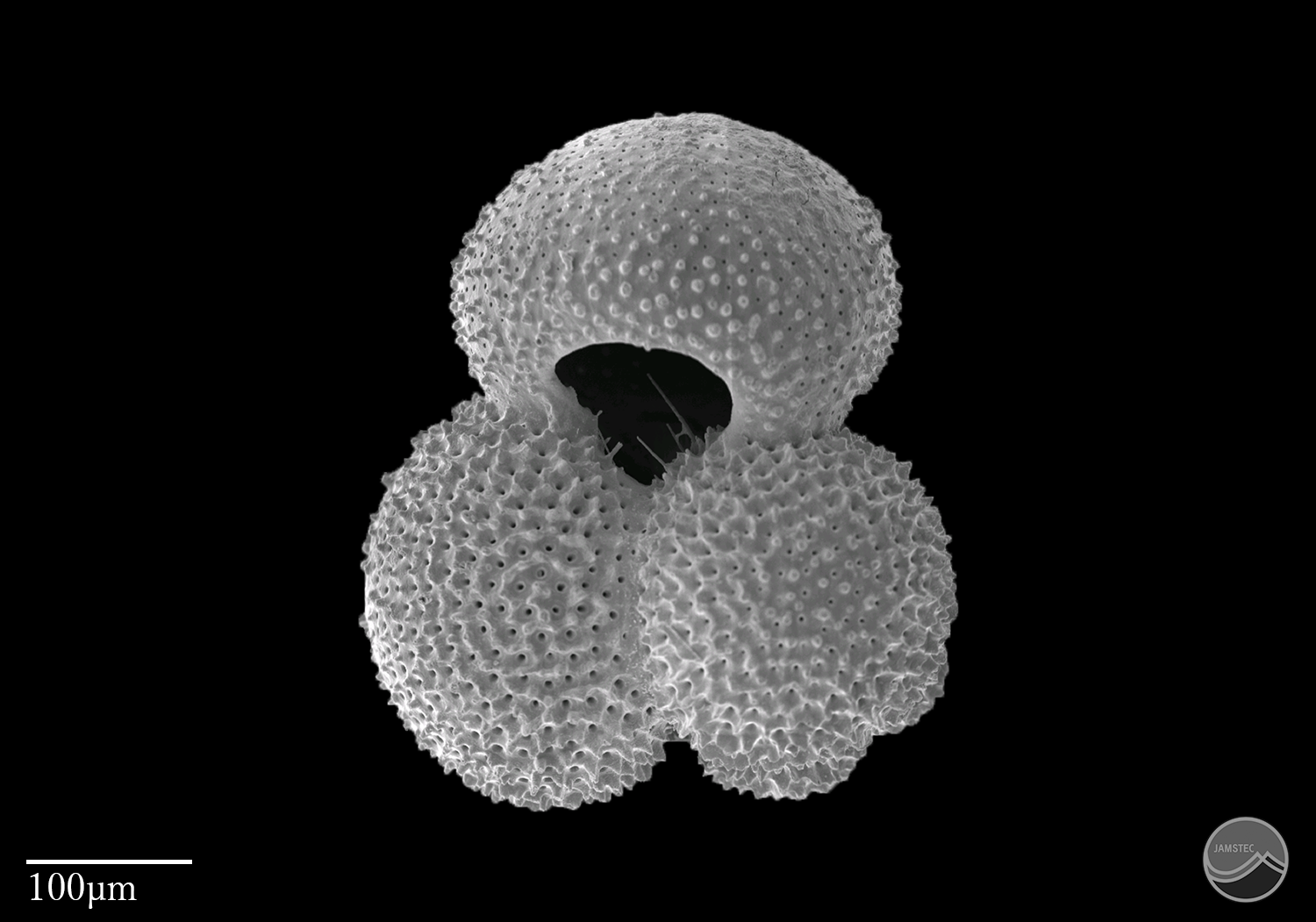

アナウキダマ属Globigerinoidesのタイプ種である。最終旋回は3室であり、臍部に位置する大きな主口孔に加え、旋回面と側面に補口孔をもつことで特徴づけられる。房室は球形〜亜球形で,主口孔にはリップは持たない。房室は成長に従い急速に拡大するが、最終室がその一つ前の房室(penultimate chamber)より小さくなることは普通である。最大径は600µm程度。まれに房室が旋回軸方向に急速に伸長し,巻きの高さが高くなる個体が出現することがあり、これはG. pyramidalisと呼ばれることがあるが本種のシノニム(同種異形)である。

読み

グロビゲリノイデス・ルベール

和名

アナウキダマ

分類

FORAMINIFERA - グロボタラメア綱 - ロタリイダ目 - グロビゲリニダ亜目 - グロビゲリノイデア上科 - グロビゲリニダエ科 - アナウキダマ属

時代

現生

特徴

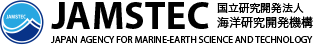

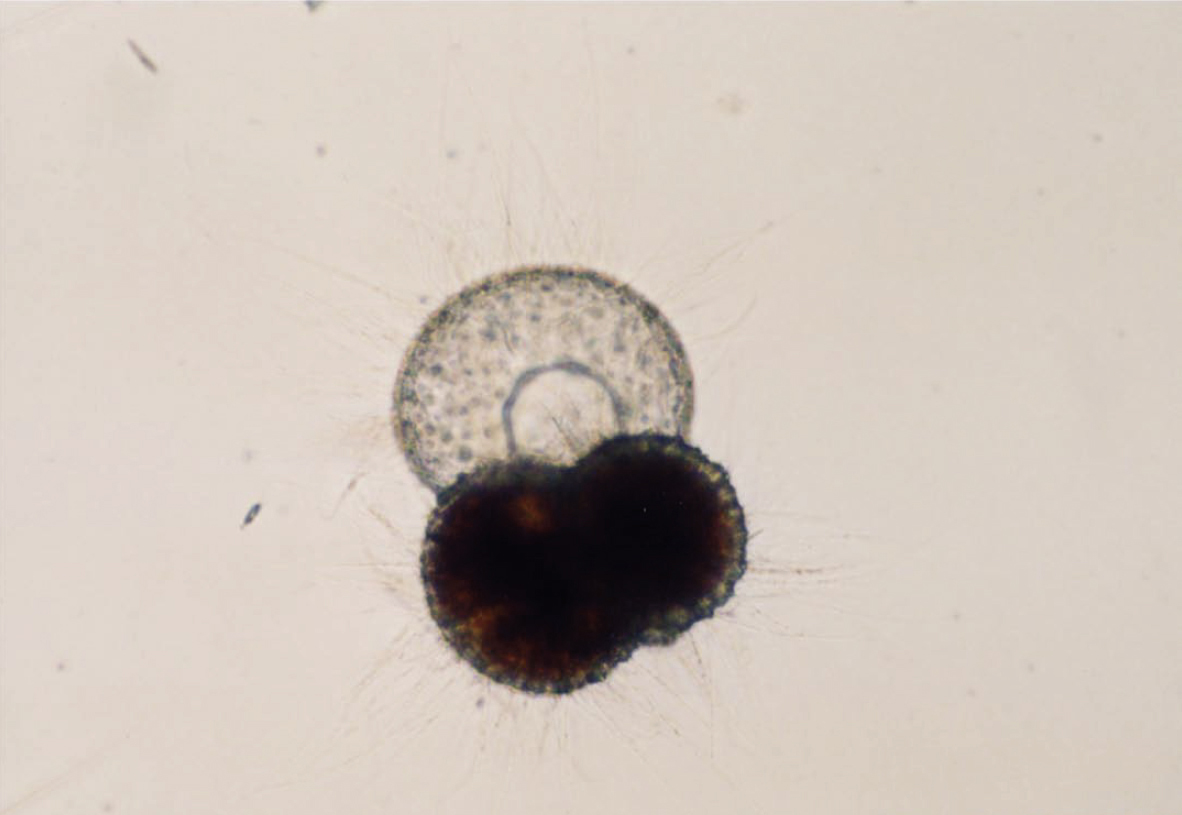

アナウキダマ属Globigerinoidesのタイプ種である。最終旋回は3室であり、臍部に位置する大きな主口孔に加え、旋回面と側面に補口孔をもつことで特徴づけられる。房室は球形〜亜球形で,主口孔にはリップは持たない。房室は成長に従い急速に拡大するが、最終室がその一つ前の房室(penultimate chamber)より小さくなることは普通である。最大径は600µm程度。まれに房室が旋回軸方向に急速に伸長し,巻きの高さが高くなる個体が出現することがあり、これはG. pyramidalisと呼ばれることがあるが本種のシノニム(同種異形)である。

種名の変更履歴

Globigerinoides pyramidalis (van DEN BROECK), 1876

サンプリング情報

産地: Okinawa area [127°47.5'E,26°37.9'N]

採取日: 2002年3月8日 10:32AM

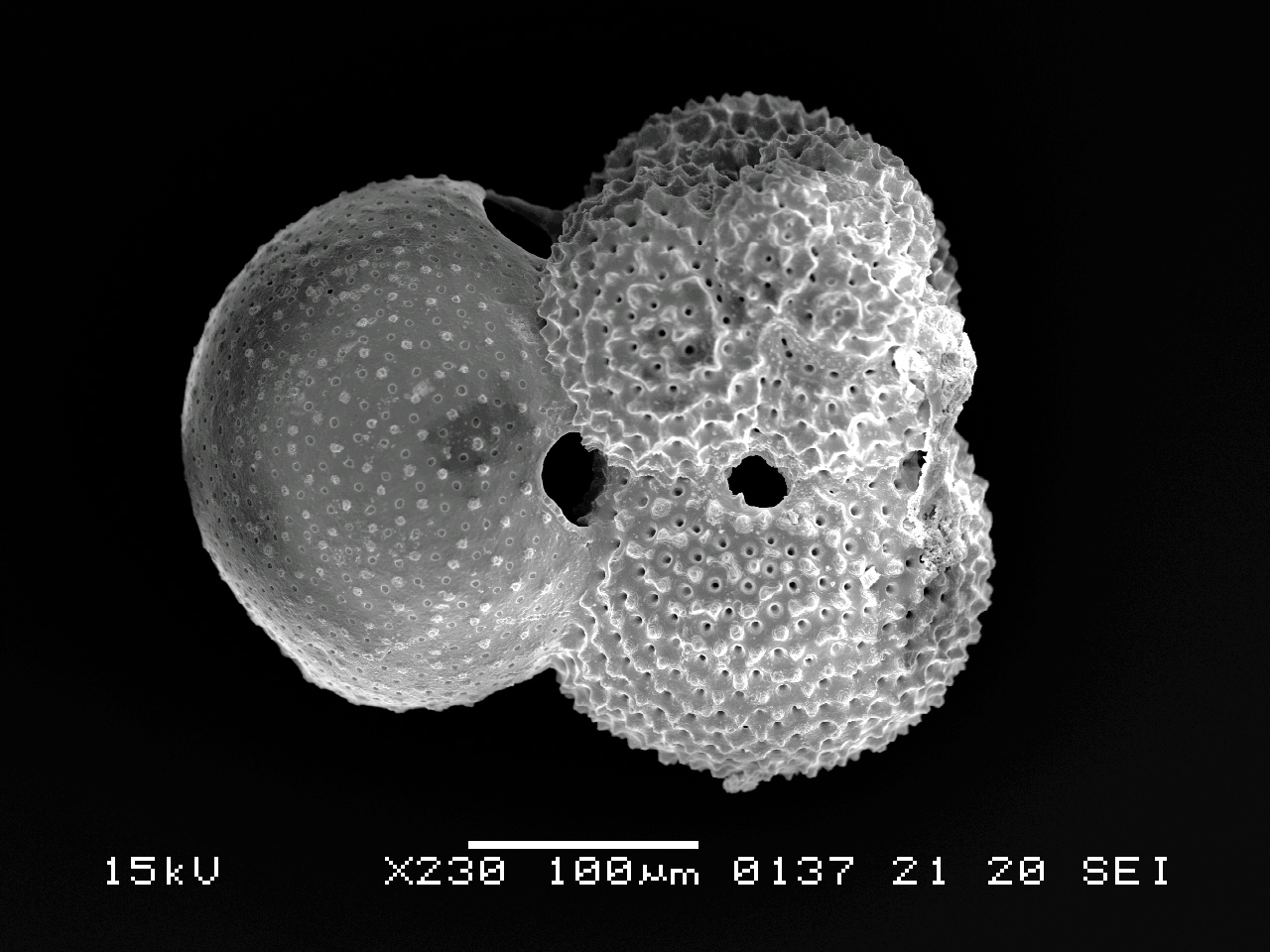

生きている姿

アナウキダマの生きているときの姿です。温暖な表層水中によく出現します。最終旋回が3チェンバーであることが顕微鏡下での大きな特徴です。最終チェンバーの中央には大きめなアパーチャー(口孔)が見えます。アナウキダマは共生藻類をもっているため、その色は黄金色に輝いて見えます。写真はスパイン(棘状突起)を出していませんが、飼育中にはスパインを体長の何倍もの長さに伸ばし、飼育水槽の中でもよく浮遊します。左側の写真がアナウキダマの典型的な形で、右側のものは最終チェンバーが扁平であり、形態学的にはG. elongatusと分類されます

グロビゲリノイデス・ルベール Globigerinoides ruber

生体

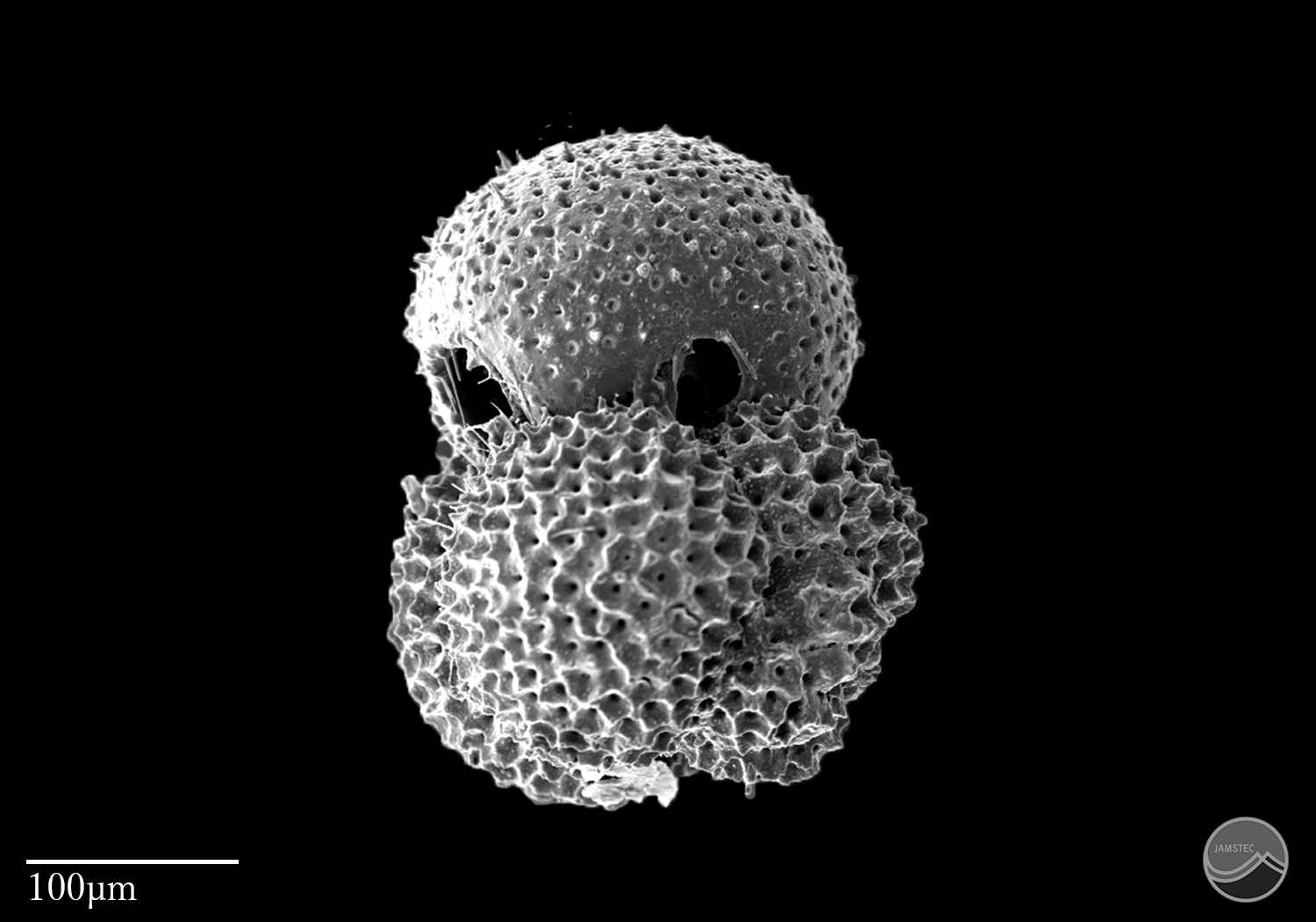

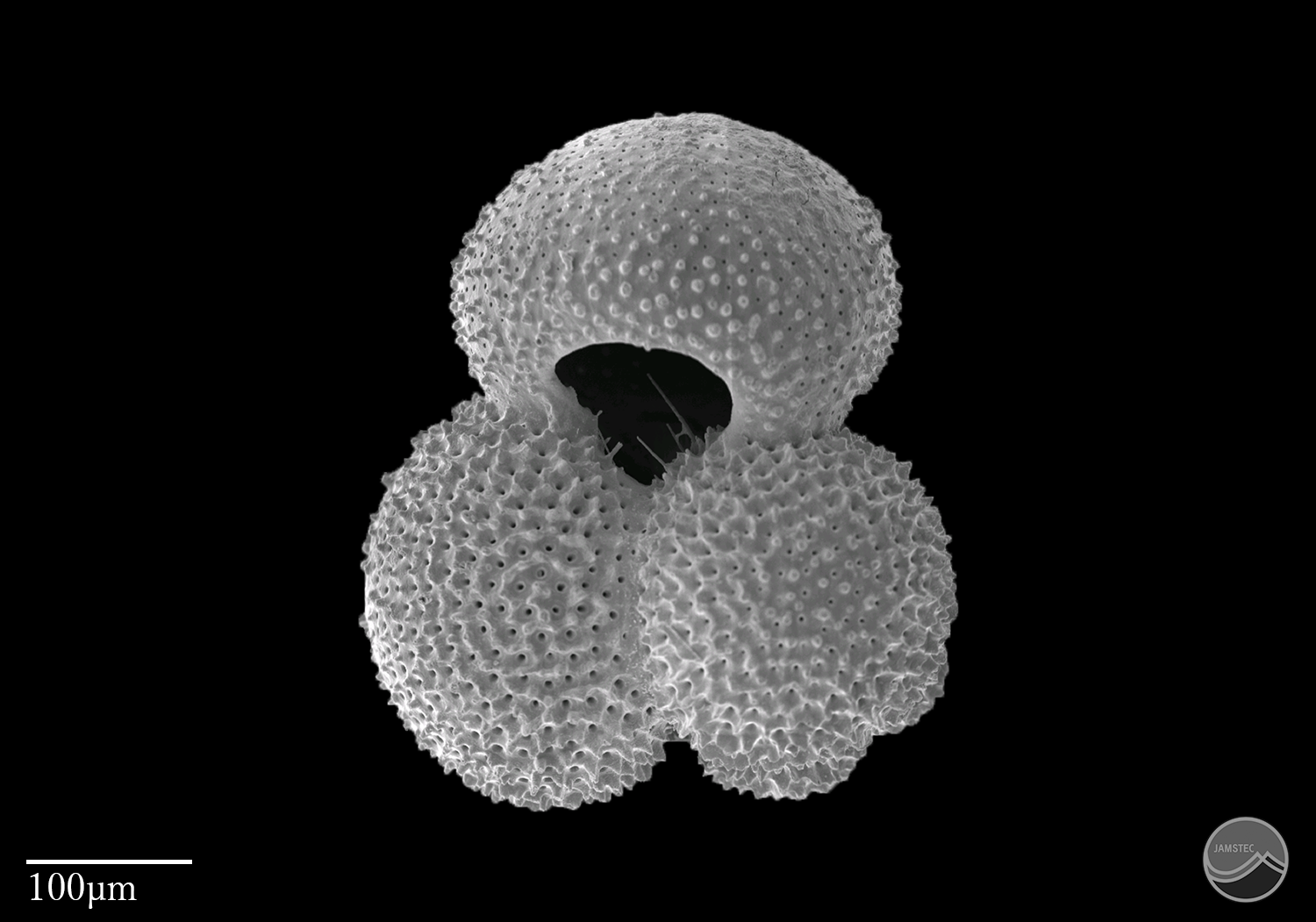

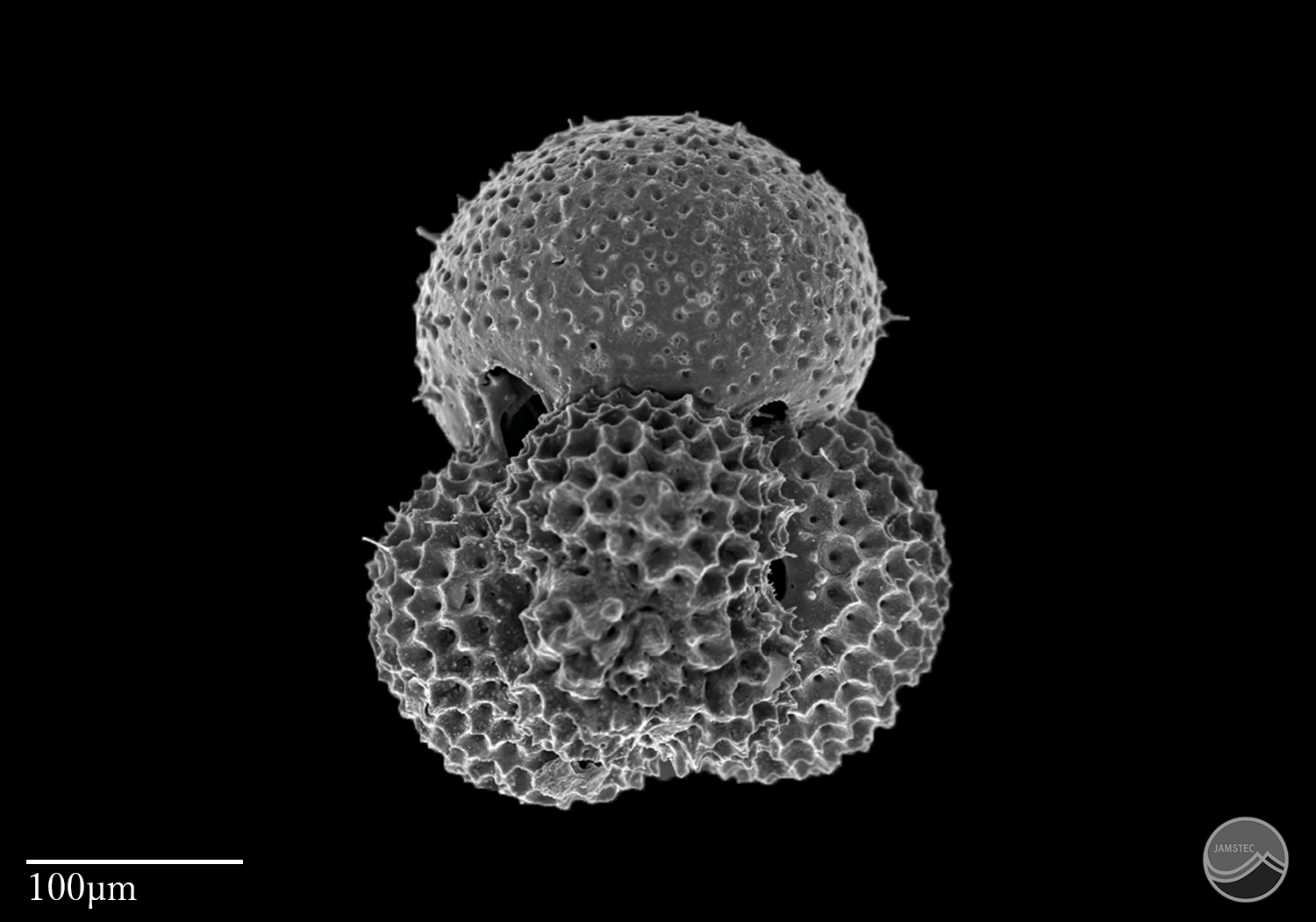

電子顕微鏡写真

スケール:100μm

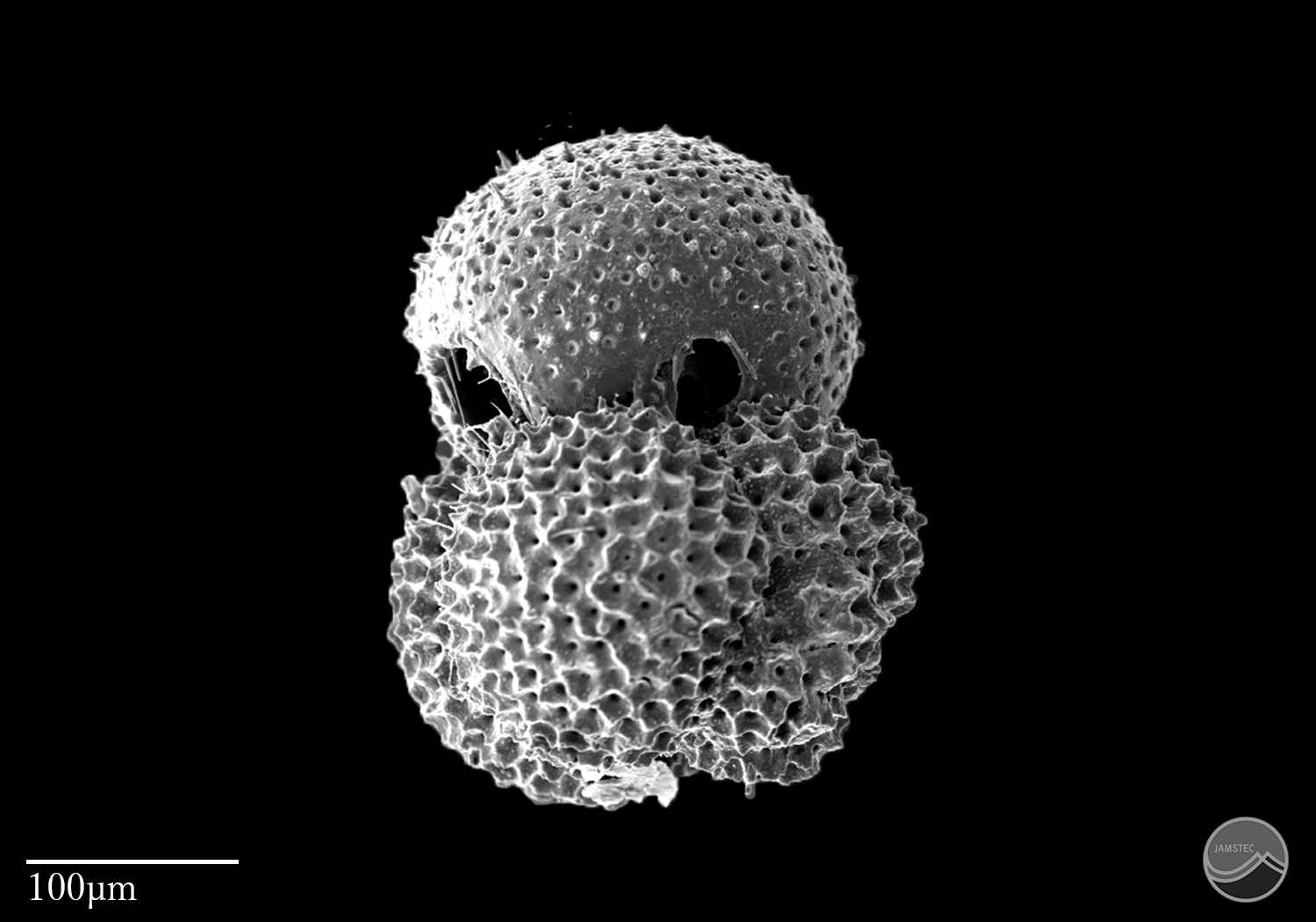

グロビゲリノイデス・ルベール Globigerinoides ruber スケール:100μm

螺旋面

グロビゲリノイデス・ルベール Globigerinoides ruber スケール:100μm

側面

グロビゲリノイデス・ルベール Globigerinoides ruber スケール:100μm

臍側面

グロビゲリノイデス・ルベール Globigerinoides ruber スケール:100μm

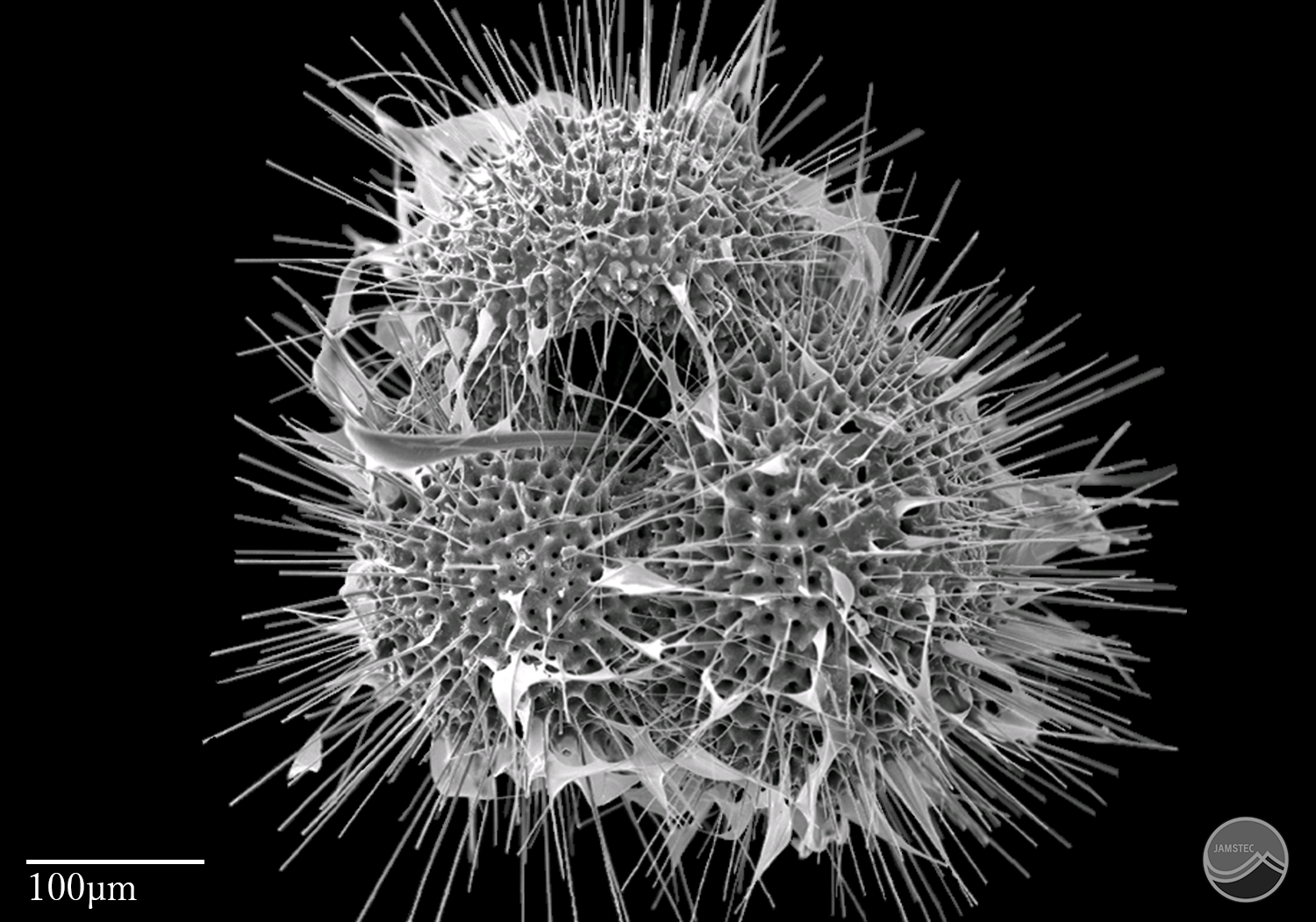

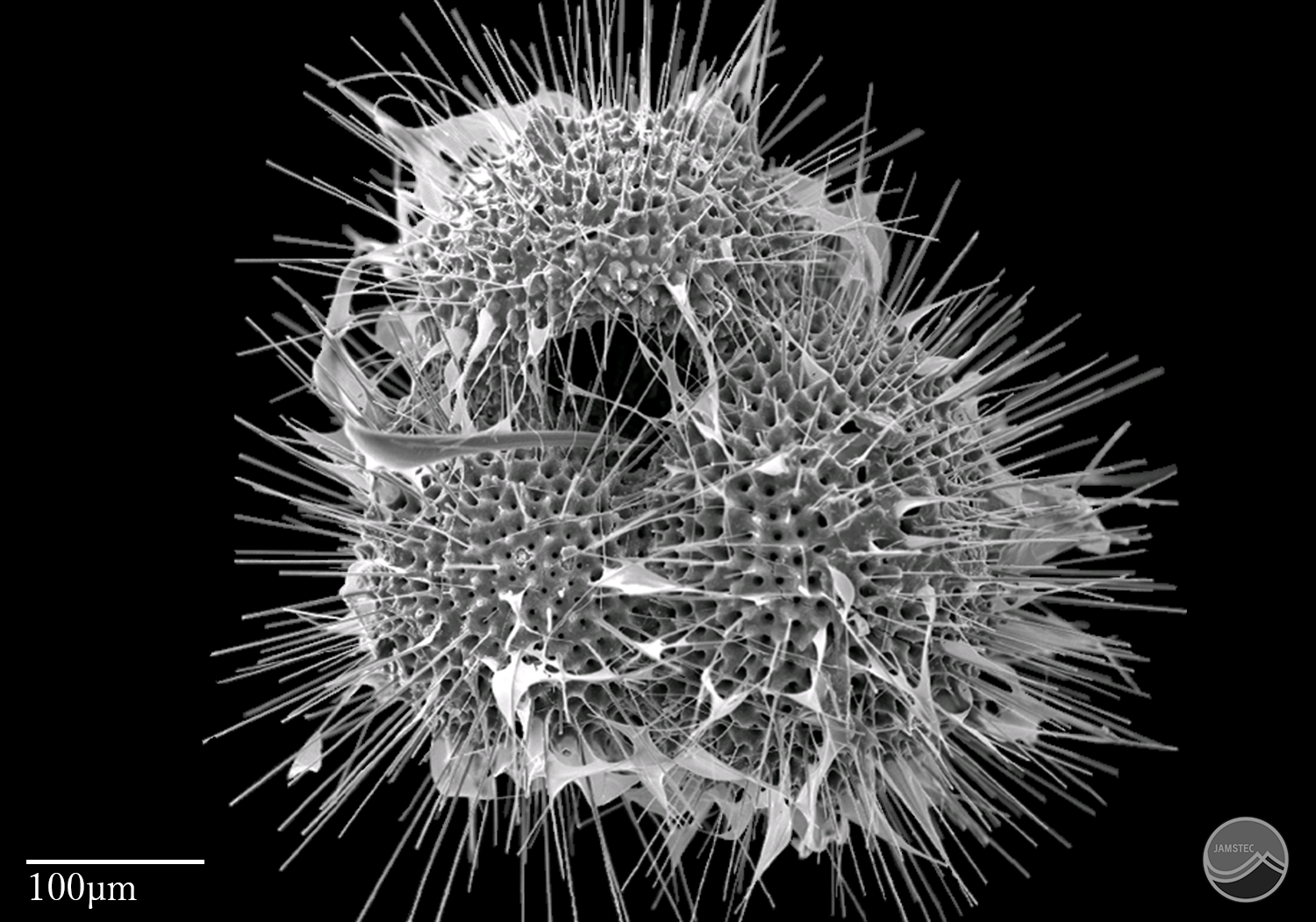

スパインをつけたアナウキダマ。

生きているときはこのような姿で海水中を漂います。

生きているときはこのような姿で海水中を漂います。

コラム、まめ知識など

アナウキダマはもっとも浅い水深に生息していることが知られており、化石は表層水の復元に役立ちます。おもに動物プランクトンを捕食しています。スパインと仮足を長く伸ばして、カイアシ類などを捕食します。飼育環境下でもアルテミアのハッチング直後のノープリウス幼生をよく食べますので、これを数日に1度与えることで成長させることができますが、経験的には飼育環境下では育ちにくい傾向があります。飼育環境下では寿命は数週間程度であることが多いようです。