浮遊性有孔虫データベース

Globigerinella siphonifera (d’Orbigny)

グロビゲリネラ・シフォニフェラ Globigerinella siphonifera

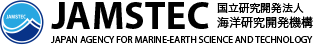

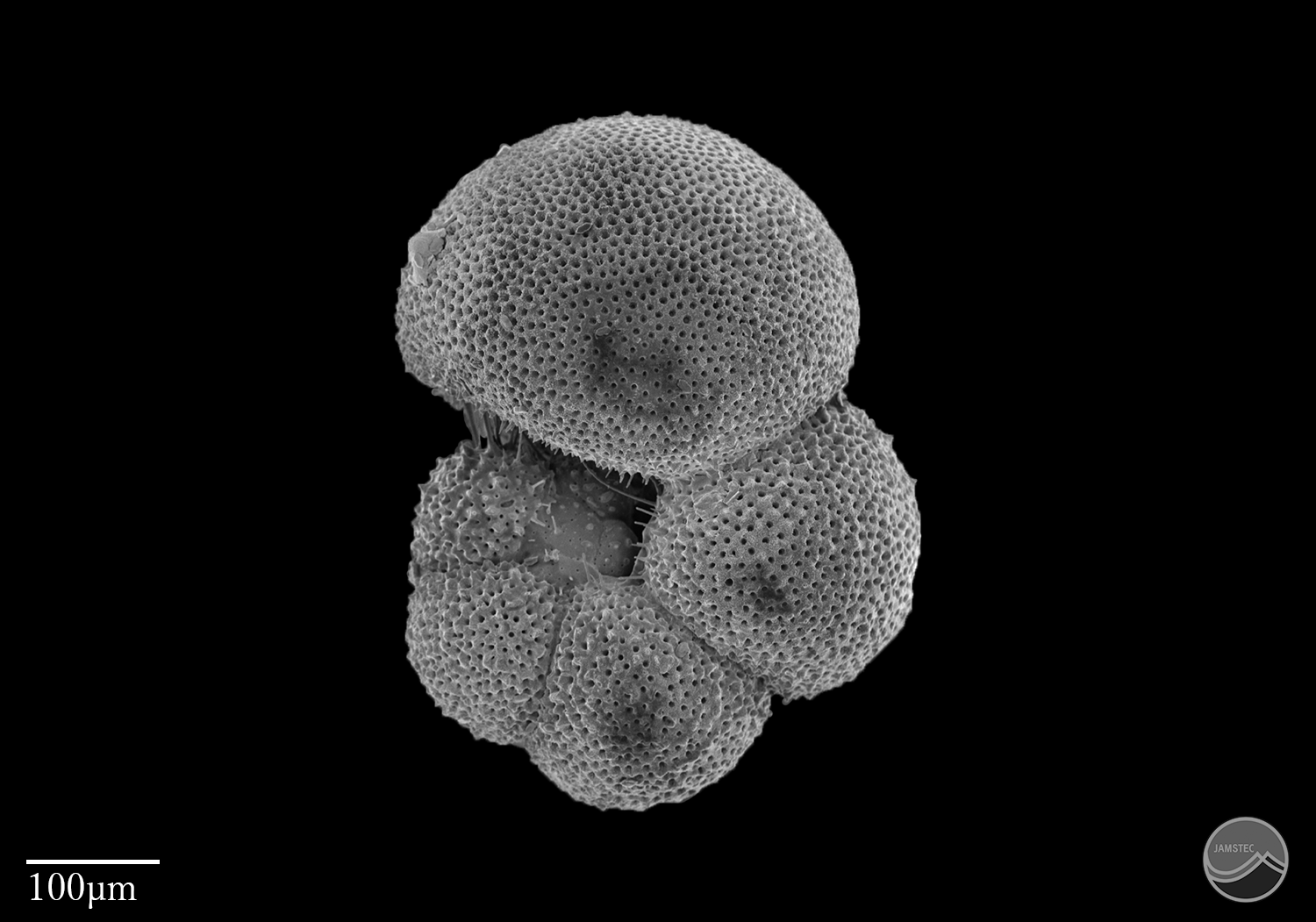

ヒラウキダマ属Globigerinellaのタイプ種である。成長の初期はトロコイド旋回であるが、成長の後期の殻はほぼ平面旋回となる。主口孔は旋回面(spiral side)から殻縁をまたいで臍部側まで開口する。すなわち側面から見ても主口孔全体が見える。房室は球形〜卵形で、初期には1螺旋あたり4〜4.5室であるが、最終旋回では5〜6室となる。比較的大型になり、最大長径は約900 μm。低緯度から中緯度域に広く分布する。細胞内共生がみられ、遺伝型(Type I, Type II)の違いによりハプト藻またはペラゴ藻を共生させる。

読み

グロビゲリネラ・シフォニフェラ

和名

ヒラウキダマ

分類

FORAMINIFERA - グロボタラメア綱 - ロタリイダ目 - グロビゲリニダ亜目 - グロビゲリノイデア上科 - グロビゲリニダエ科 - ヒラウキダマ属

時代

現生

特徴

ヒラウキダマ属Globigerinellaのタイプ種である。成長の初期はトロコイド旋回であるが、成長の後期の殻はほぼ平面旋回となる。主口孔は旋回面(spiral side)から殻縁をまたいで臍部側まで開口する。すなわち側面から見ても主口孔全体が見える。房室は球形〜卵形で、初期には1螺旋あたり4〜4.5室であるが、最終旋回では5〜6室となる。比較的大型になり、最大長径は約900 μm。低緯度から中緯度域に広く分布する。細胞内共生がみられ、遺伝型(Type I, Type II)の違いによりハプト藻またはペラゴ藻を共生させる。

種名の変更履歴

Globigerinella aequilateralis BLOW

サンプリング情報

産地: Okinawa area [127°47.5'E,26°37.9'N]

採取日: 2002年3月8日 10:32AM

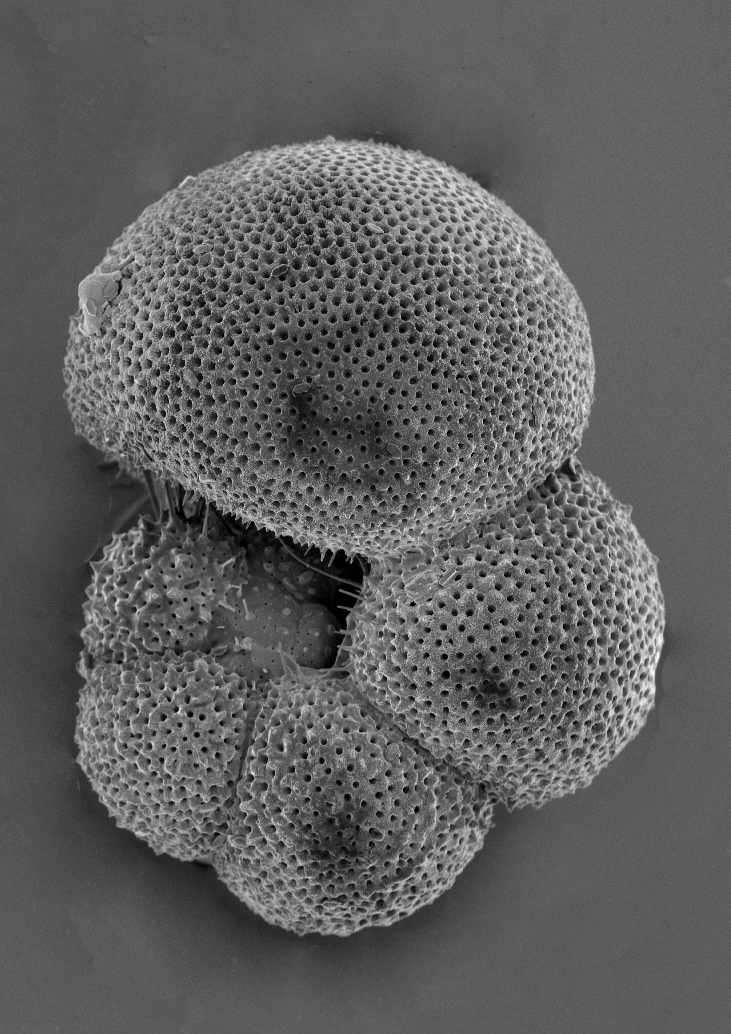

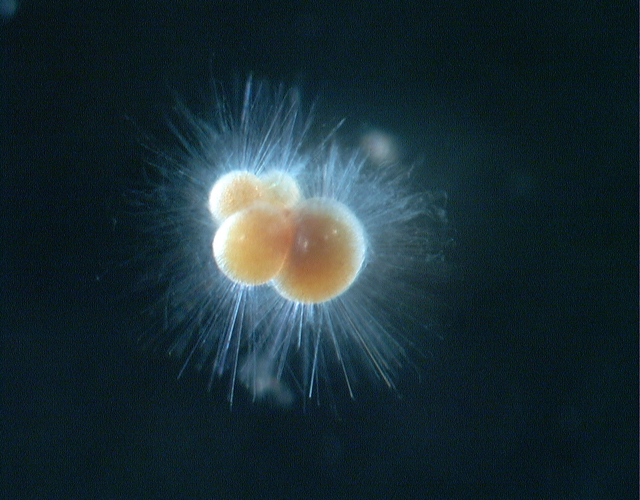

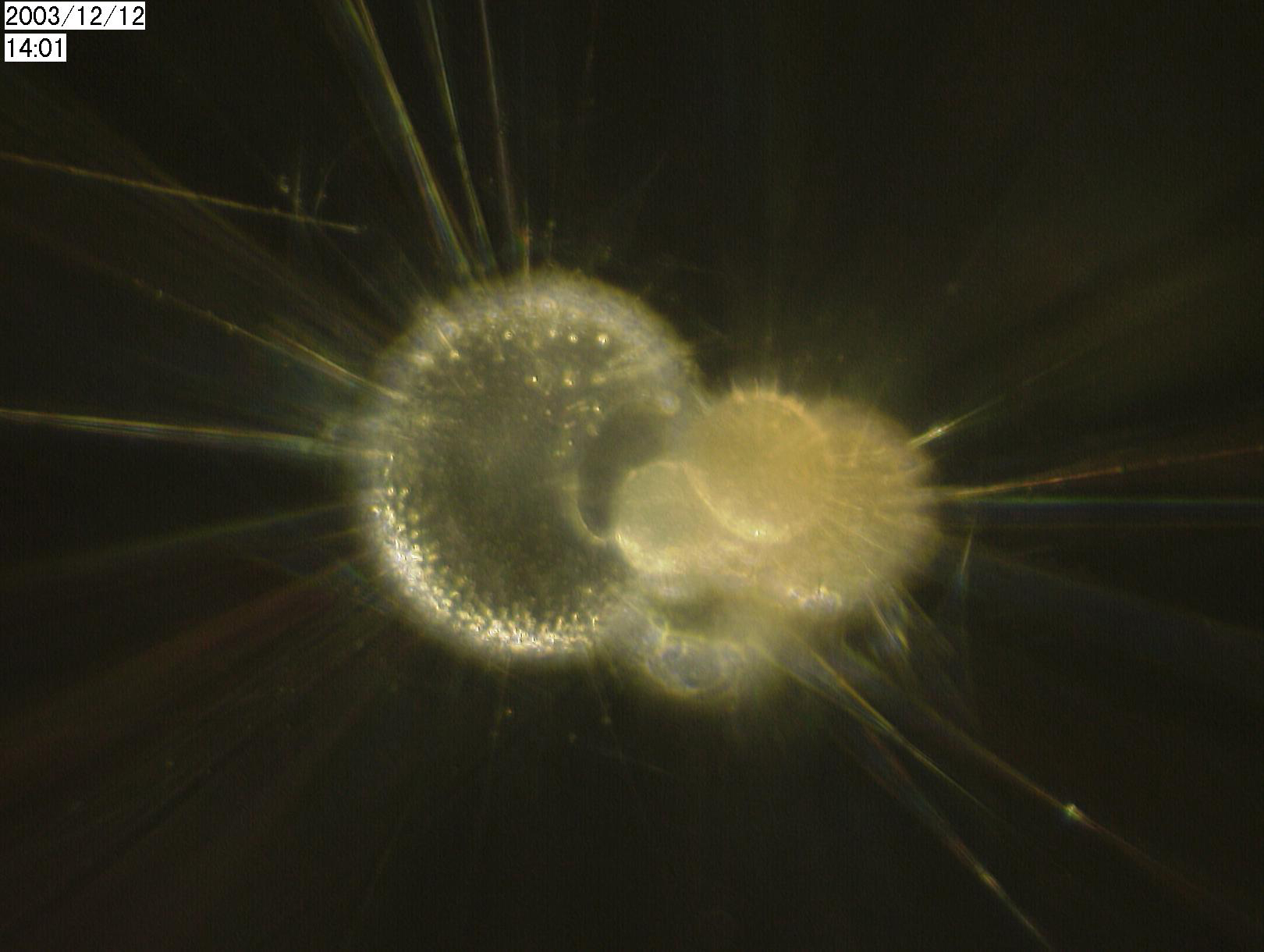

生きている姿

ヒラウキダマは東シナ海から太平洋域で普通に生息しています。通常共生藻をもっています。写真はいずれも東シナ海の沿岸から採取されたものですが、しばしば左の個体のように細胞質の色が薄いものが採取されます。直前に食べた食餌の種類によって細胞質の色が異なる場合があるようですが、詳しいことは分かりません。

グロビゲリネラ・シフォニフェラ Globigerinella siphonifera

浮遊時のすがた

グロビゲリネラ・シフォニフェラ Globigerinella siphonifera

生体

グロビゲリネラ・シフォニフェラ Globigerinella siphonifera

生体2

グロビゲリネラ・シフォニフェラ Globigerinella siphonifera

生体3

グロビゲリネラ・シフォニフェラ Globigerinella siphonifera

生体4

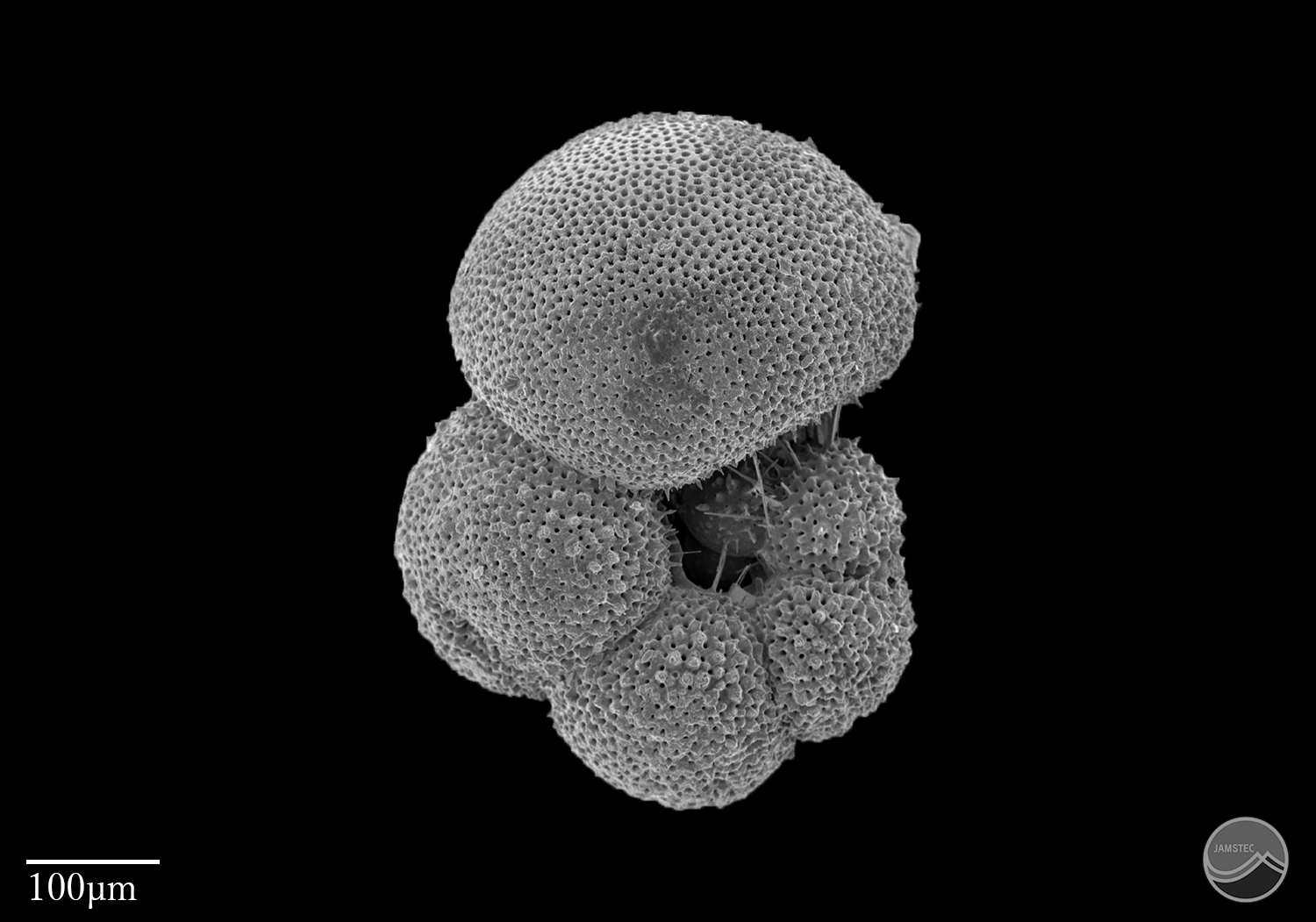

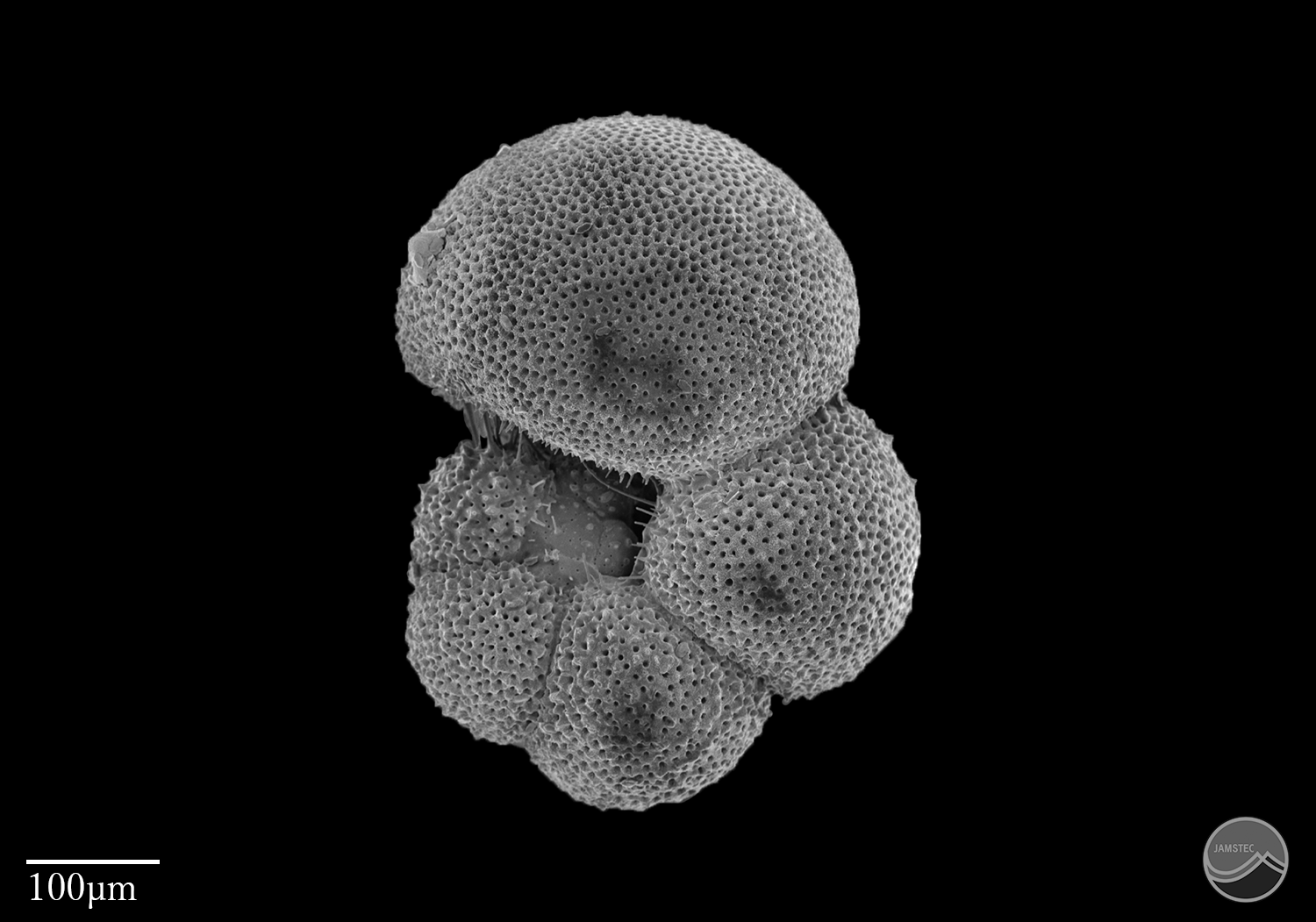

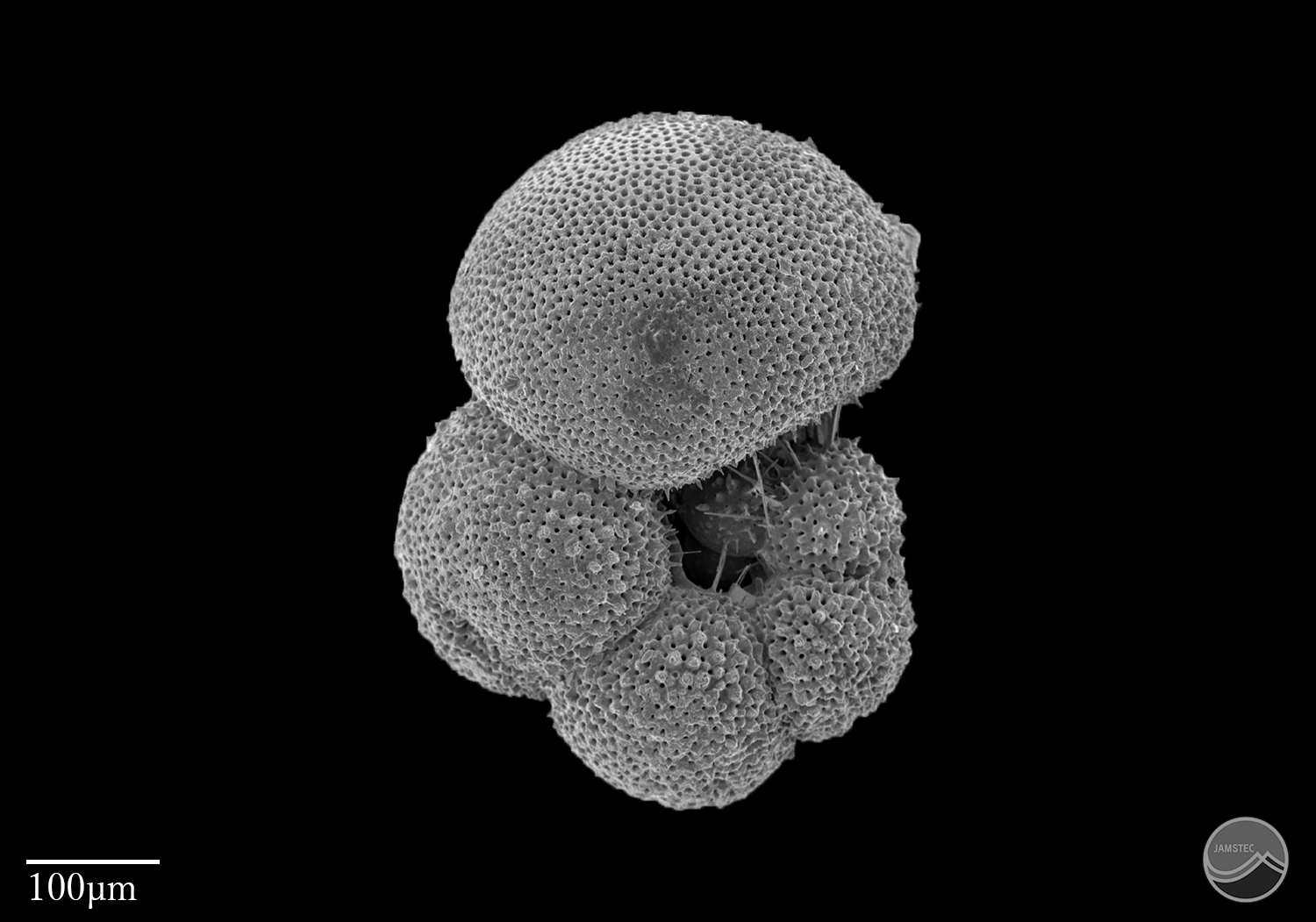

電子顕微鏡写真

スケール:100μm

グロビゲリネラ・シフォニフェラ Globigerinella siphonifera スケール:100μm

側面2

グロビゲリネラ・シフォニフェラ Globigerinella siphonifera スケール:100μm

旋回面

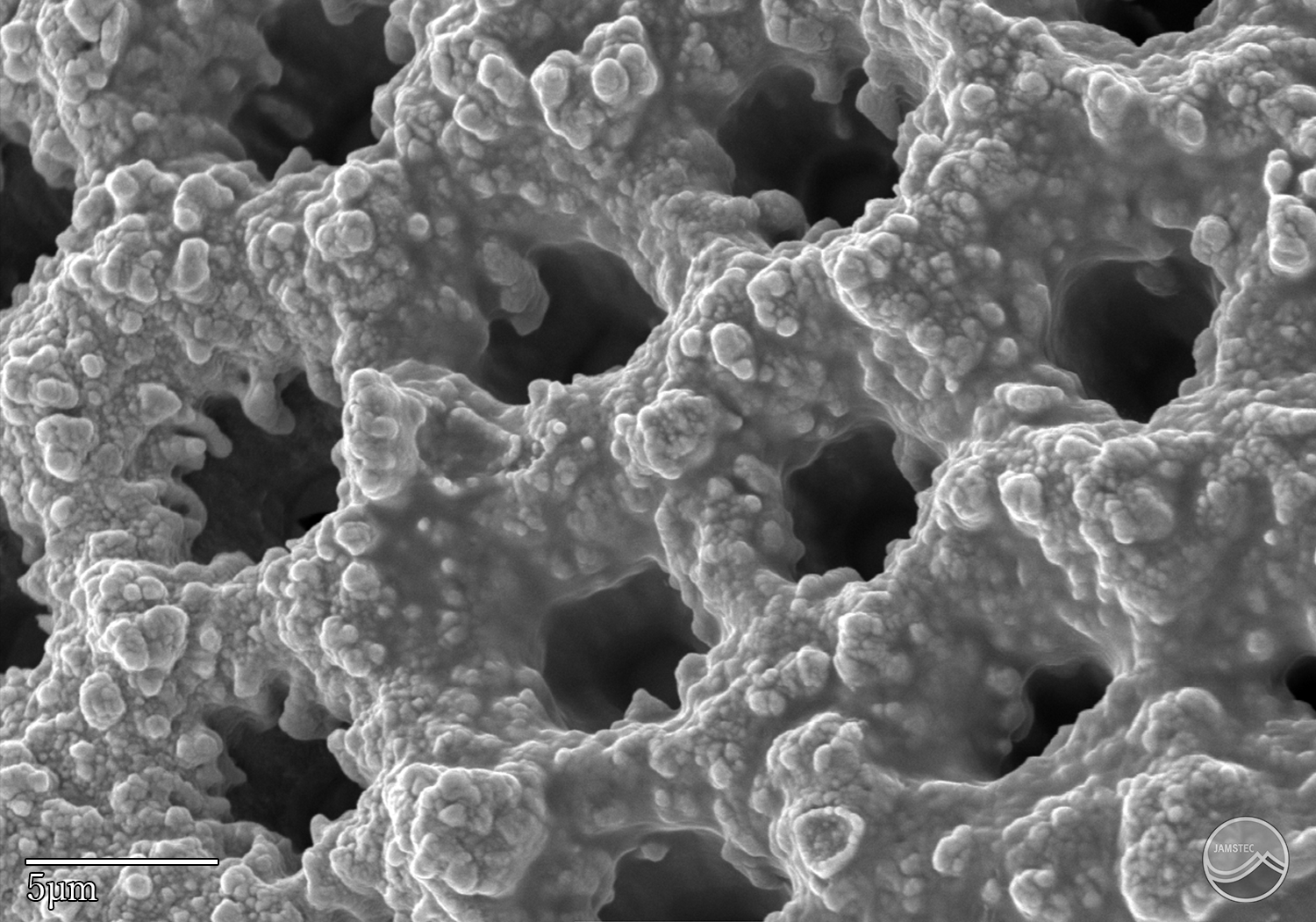

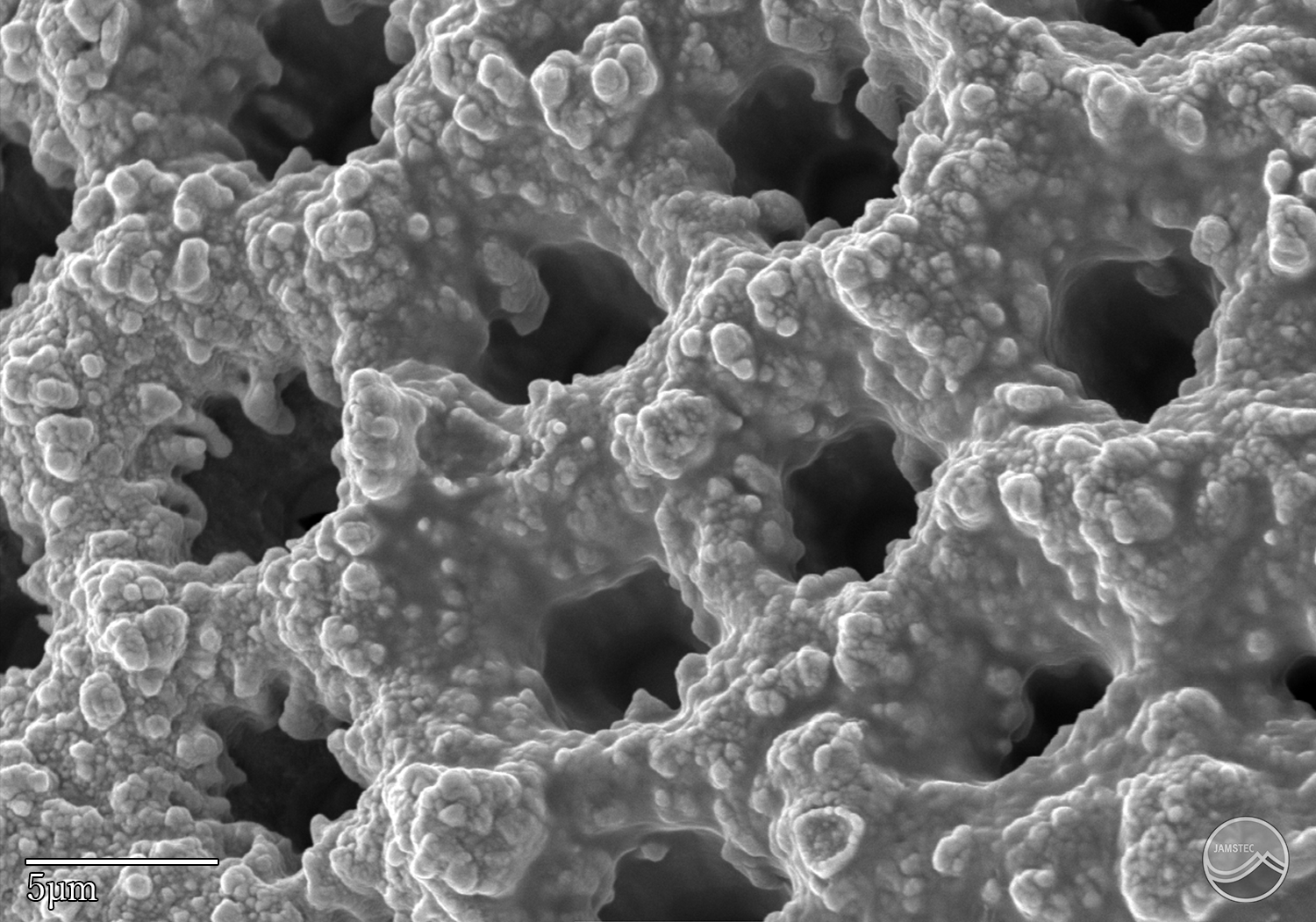

スケール:5μm

グロビゲリネラ・シフォニフェラ Globigerinella siphonifera スケール:5μm

表面構造の拡大

コラム、まめ知識など

幼生のヒラウキダマは同じ属のG. calidaと見分けるのがやや難しいです。前者のチェンバーが球形であるのに対し、後者のチェンバーはやや卵形であること、そして殻の厚さが薄い場合が多いように感じます。