浮遊性有孔虫データベース

Globigerinoides tenellus PARKER

グロビゲリノイデス・テネルス Globigerinoides tenellus

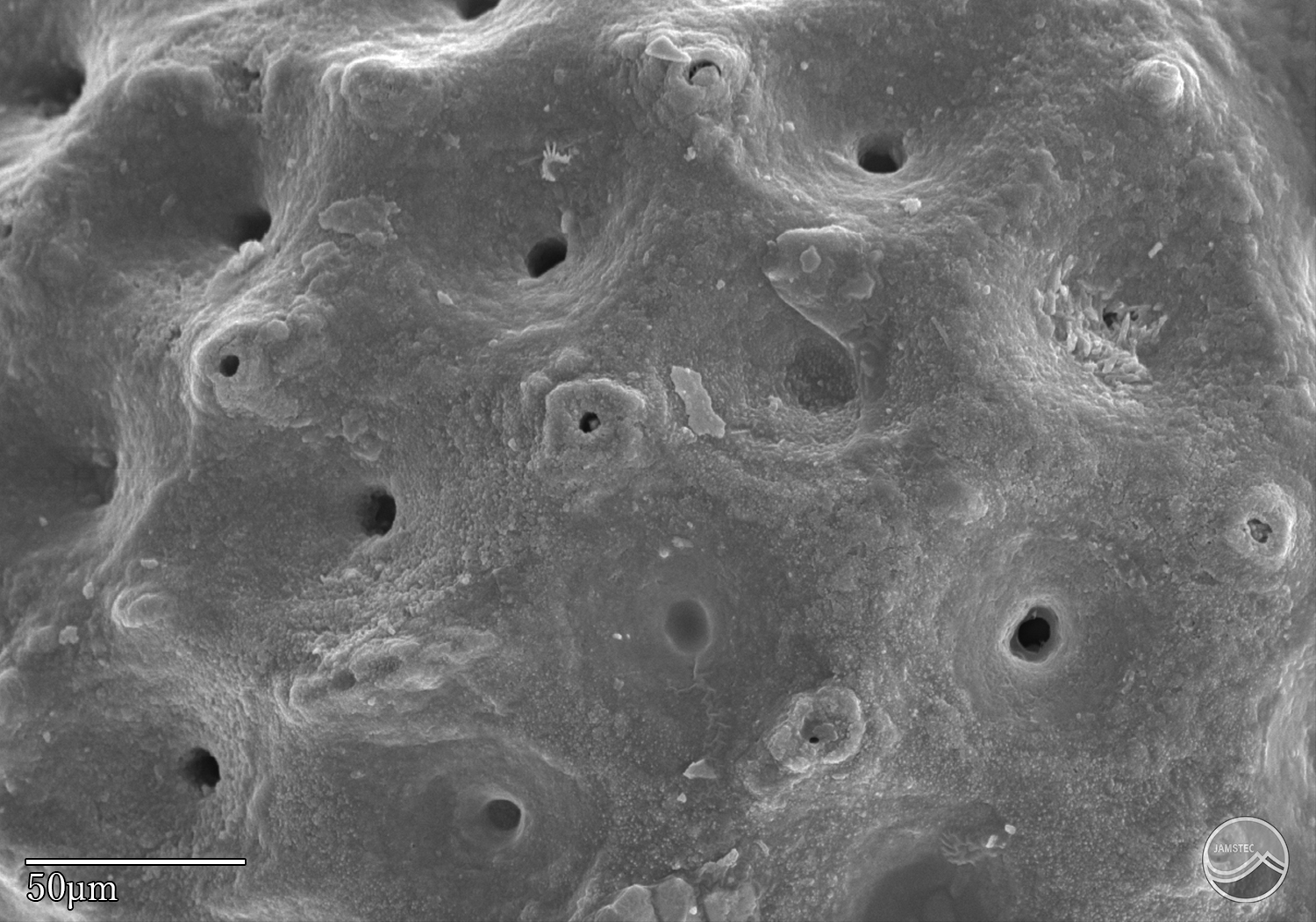

殻は小型で、低いトロコイド状旋回である。最終旋回は4室で形成される。主口孔は最終室のみに形成され、臍部にはかからない。最終室には旋回面に明瞭な補口孔が見られ、主口孔にリップを有する場合がある。光学顕微鏡下では殻表面は凹凸が確認でき、電子顕微鏡では蜂の巣状構造がみられる。殻の最大長径は約350 μm。他のアナウキダマ属Globigerinoidesと同様に赤道〜中緯度に広く分布し、特に亜熱帯域に多くみられる。生体には細胞内に渦鞭毛藻の共生藻を有する。

読み

グロビゲリノイデス・テネルス

分類

FORAMINIFERA - グロボタラメア綱 - ロタリイダ目 - グロビゲリニダ亜目 - グロビゲリノイデア上科 - グロビゲリニダエ科 - アナウキダマ属

時代

現生

特徴

殻は小型で、低いトロコイド状旋回である。最終旋回は4室で形成される。主口孔は最終室のみに形成され、臍部にはかからない。最終室には旋回面に明瞭な補口孔が見られ、主口孔にリップを有する場合がある。光学顕微鏡下では殻表面は凹凸が確認でき、電子顕微鏡では蜂の巣状構造がみられる。殻の最大長径は約350 μm。他のアナウキダマ属Globigerinoidesと同様に赤道〜中緯度に広く分布し、特に亜熱帯域に多くみられる。生体には細胞内に渦鞭毛藻の共生藻を有する。

サンプリング情報

産地: Okinawa area [127°47.5'E,26°37.9'N]

採取日: 2002年3月8日 10:32AM

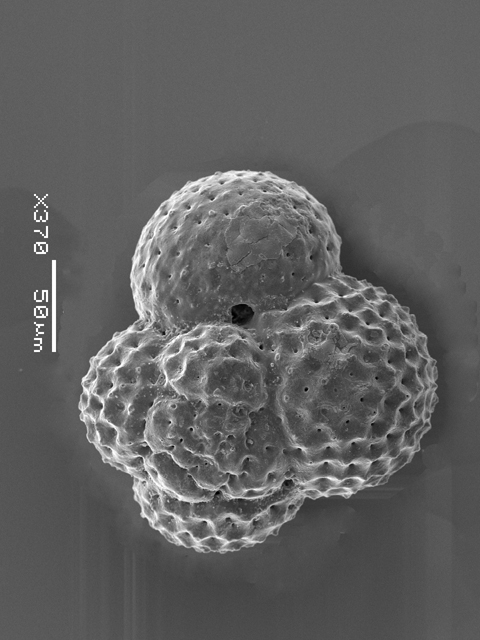

生きている姿

この種は日本近海では生息密度はそれほど高くないため、あまり見ることが出来ません。写真は東シナ海でとらえた貴重な1匹です。生きているときはG. bulloidesに形が似ているので間違いやすいですが、表面構造の凹凸がG. bulloidesと比較して大きいことで識別が可能です。

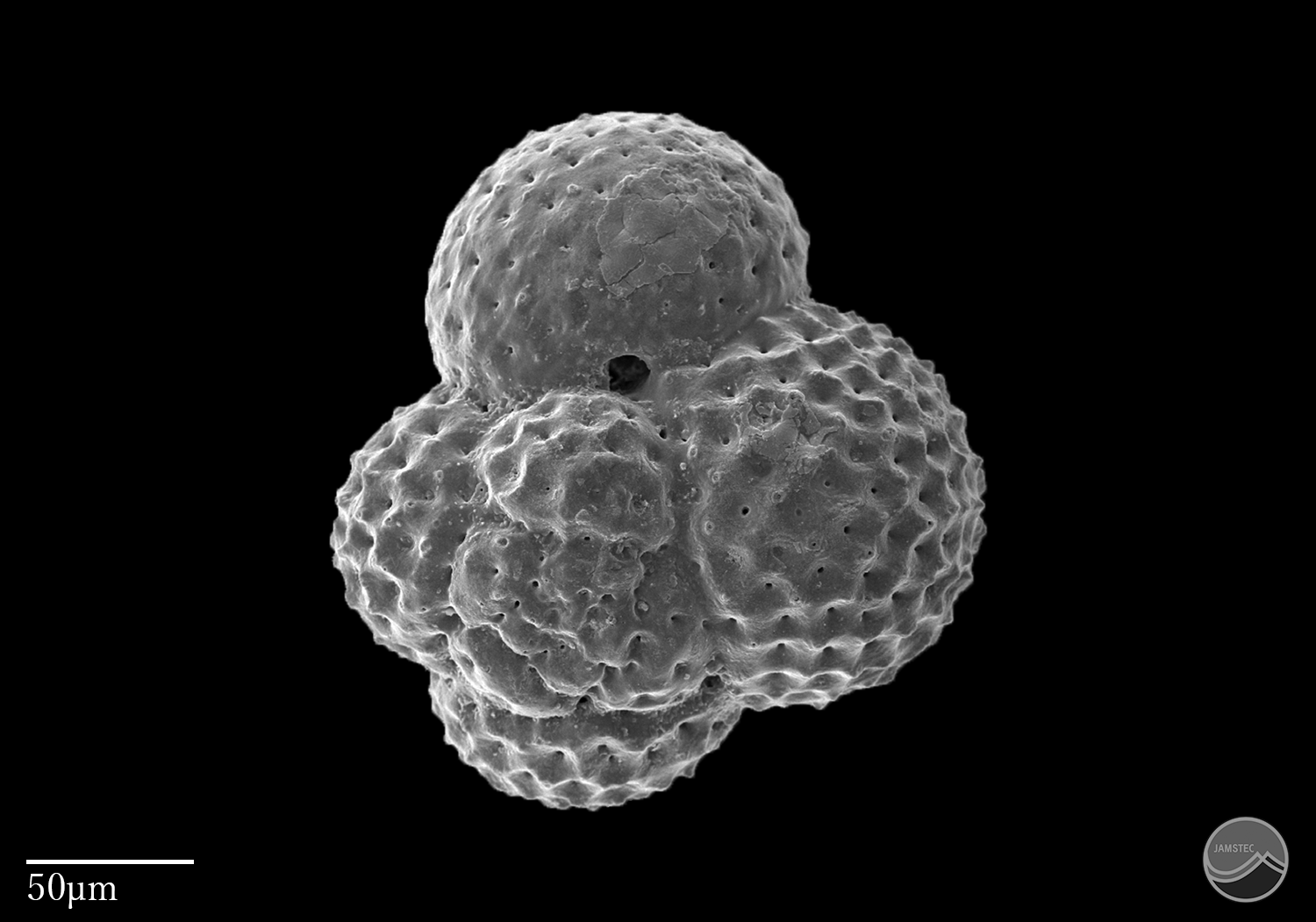

グロビゲリノイデス・テネルス Globigerinoides tenellus

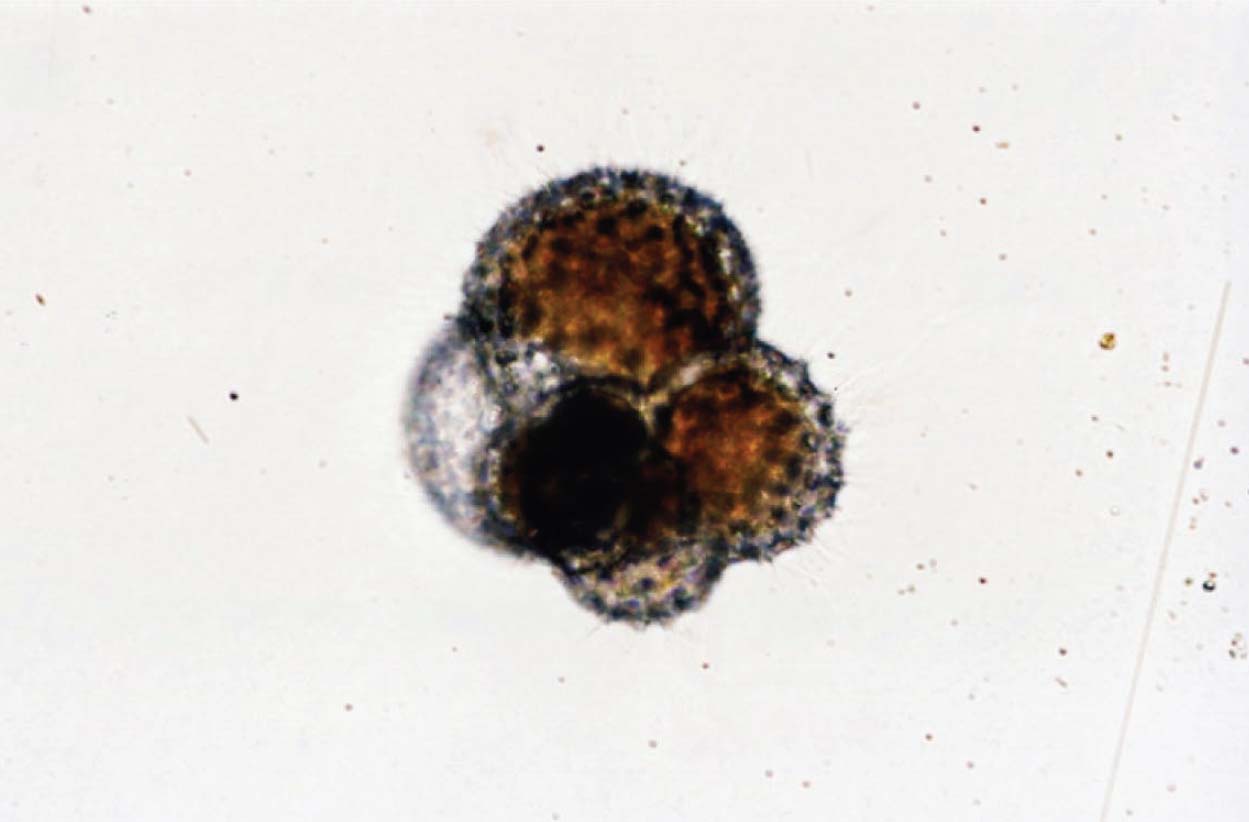

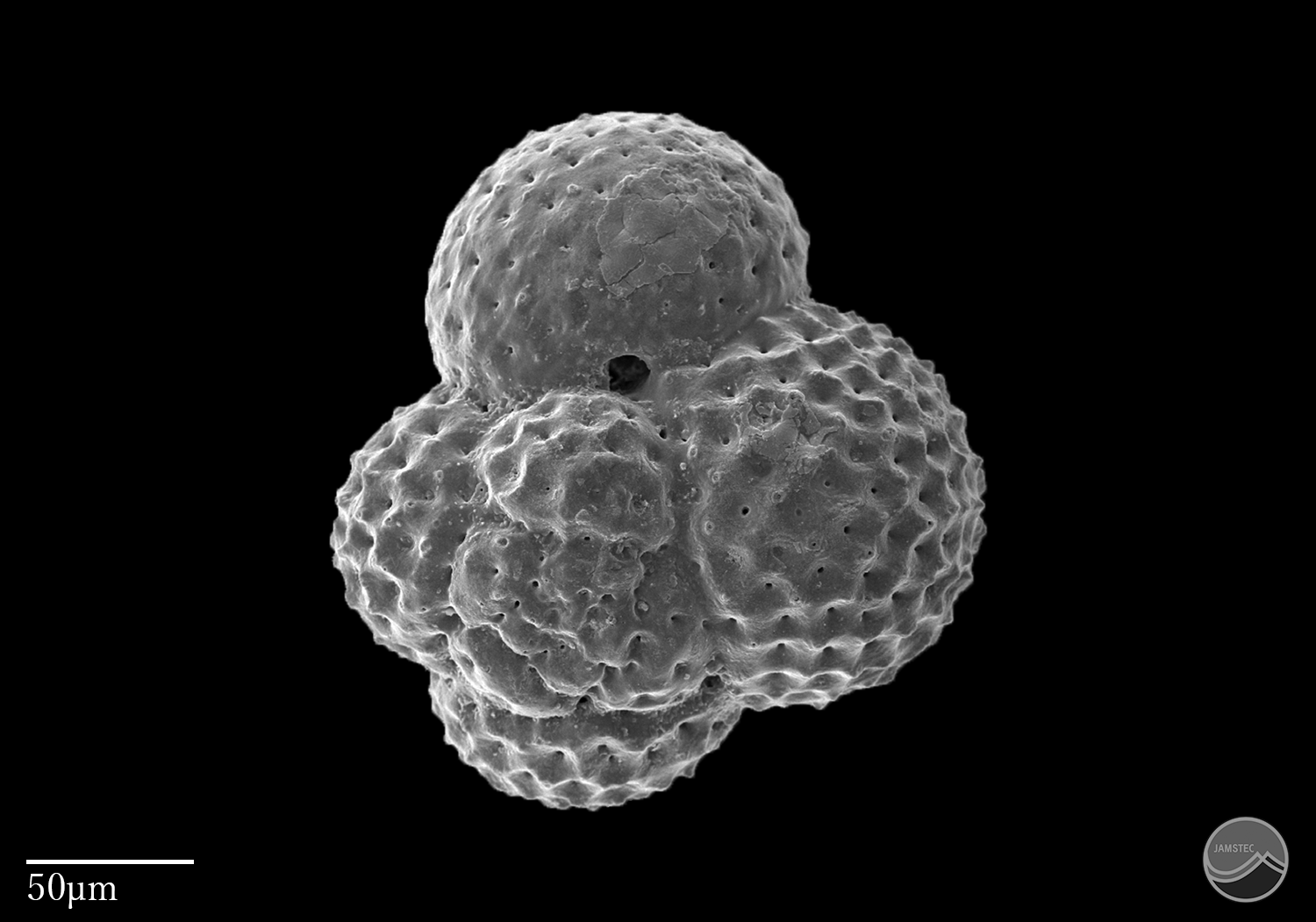

電子顕微鏡写真

スケール:50μm

グロビゲリノイデス・テネルス Globigerinoides tenellus スケール:50μm

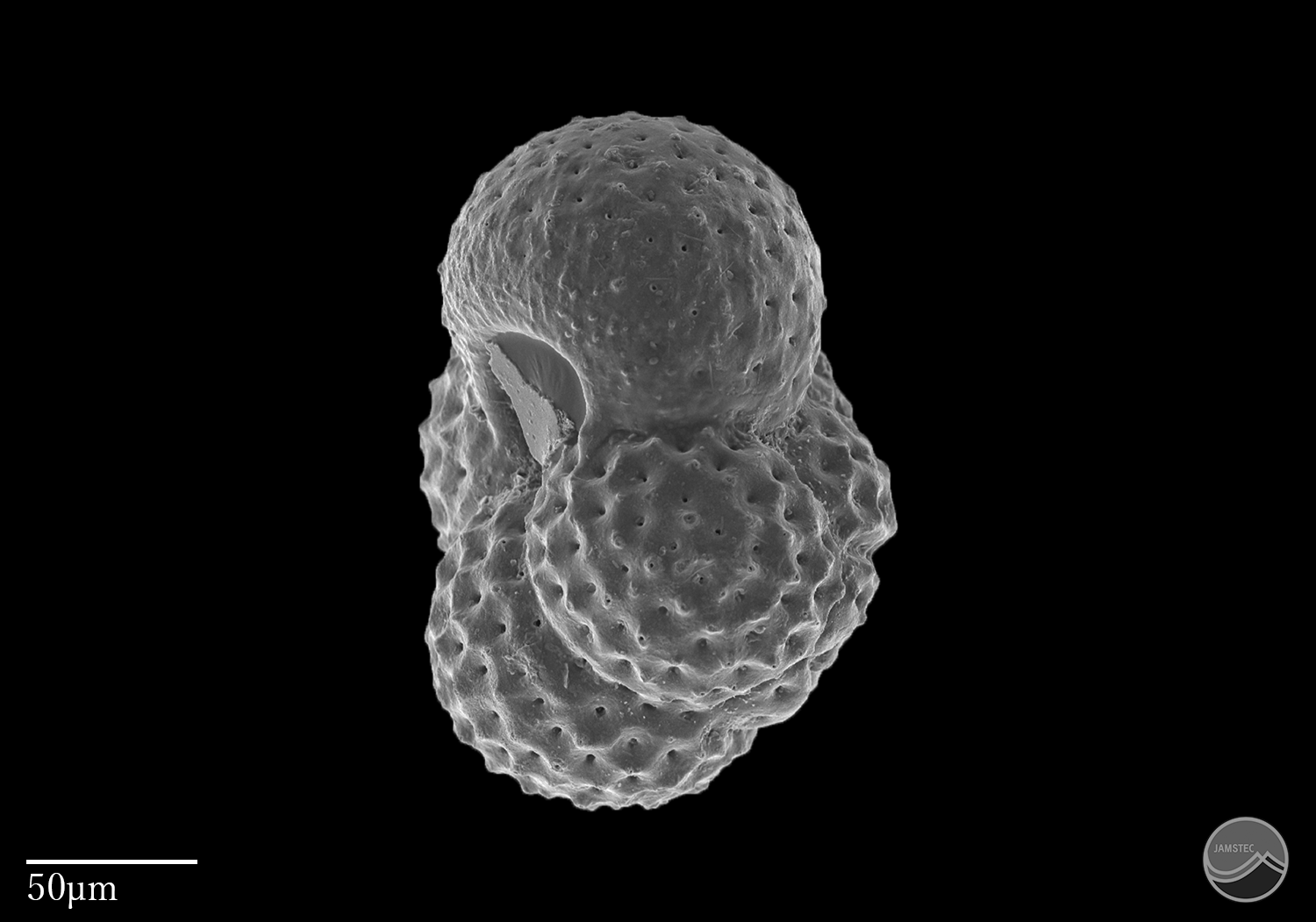

旋回面

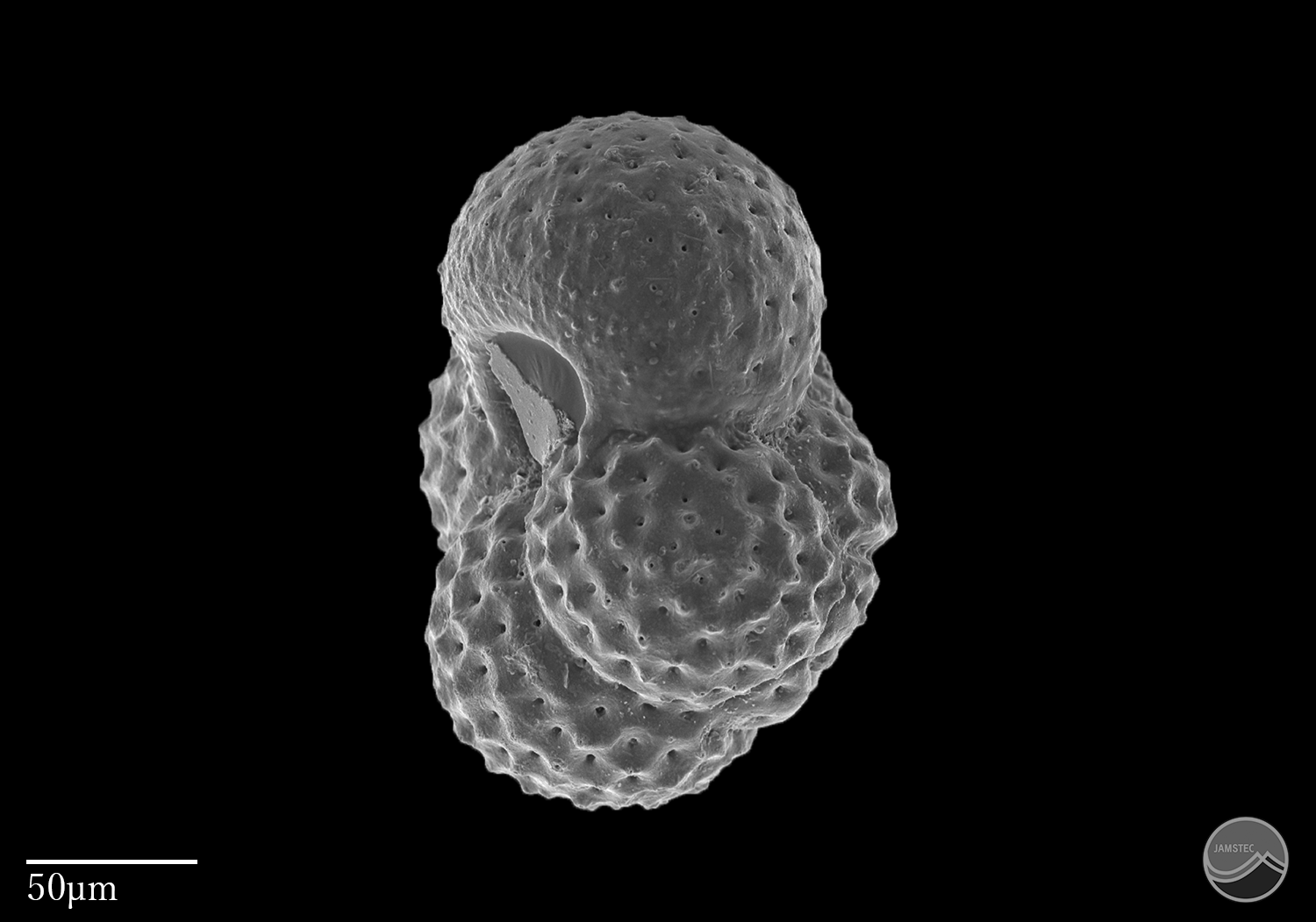

グロビゲリノイデス・テネルス Globigerinoides tenellus スケール:50μm

側面

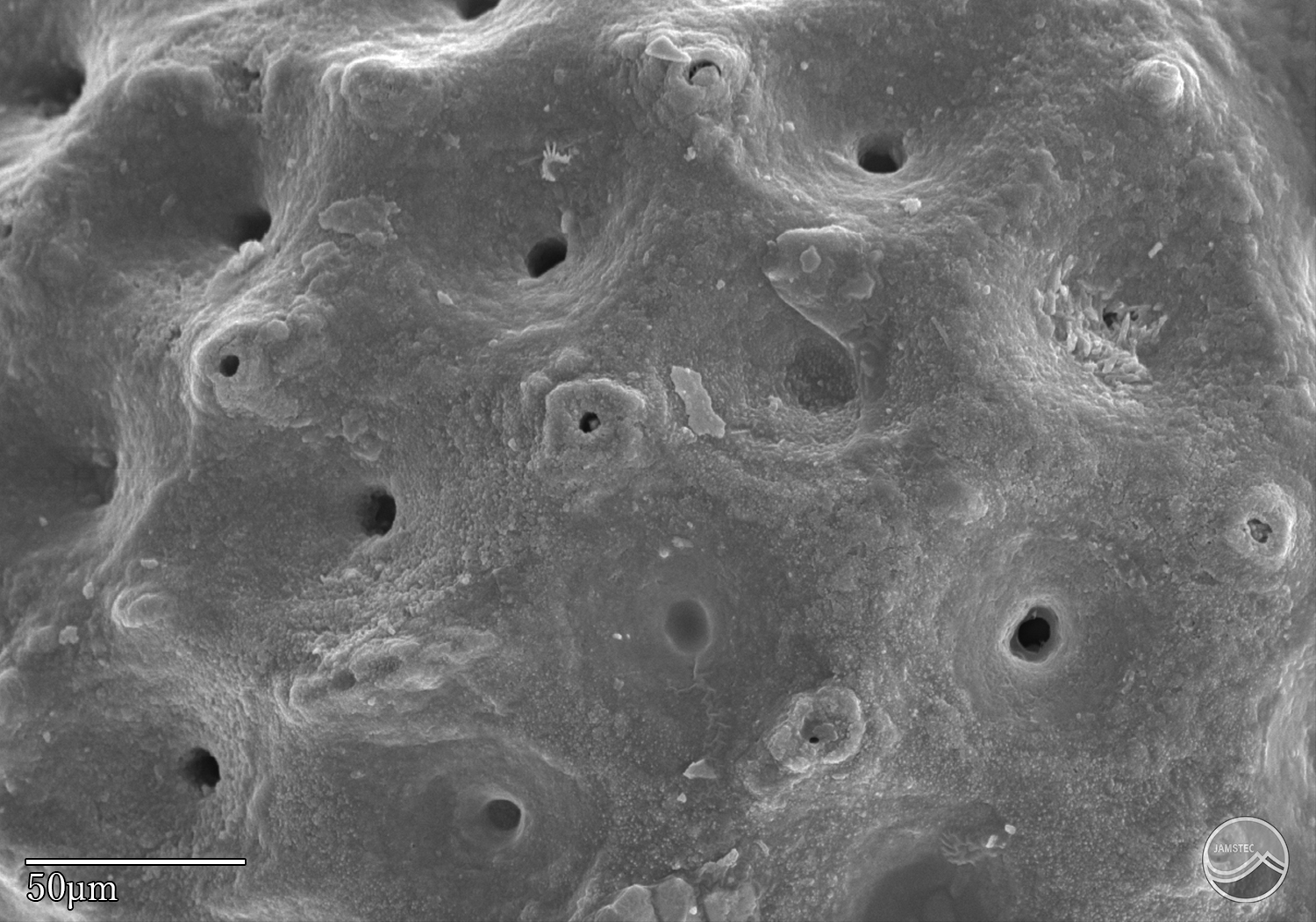

グロビゲリノイデス・テネルス Globigerinoides tenellus スケール:50μm

表面構造の拡大

コラム、まめ知識など

全体的な形はG. bulloidesによく似ています。旋回面に補口孔が見られることでグロビゲリナ属と区別されますが、実体顕微鏡下でよく見ないとわかりません。電子顕微鏡を用いるとはっきりその形の違いが分かります。本種は日本近海にはそれほど多く産出しないため、飼育の研究例がほとんどありません。世界的にも飼育の例はないか、数少ないと思われ、生態情報は不足しています。化石記録では、Globigerina ruberscensの挙動に似ます。

実は筆者はすべての浮遊性有孔虫の中で、この形がコンパクトにまとまっているので、もっとも好きです。

実は筆者はすべての浮遊性有孔虫の中で、この形がコンパクトにまとまっているので、もっとも好きです。