浮遊性有孔虫データベース

Hastigerina pelagica (d’Orbigny)

ハスティゲリナ・ペラギガ Hastigerina pelagica

スカシウキダマ属のタイプ種。殻の最大長径は約1.3mm。殻の巻き方は成長初期はトロコイド状旋回であるが、成長後期に平面旋回となる。最終螺旋は一般的に5.5〜6室で構成される。殻の最大長径約1.3mm。放射状に延びた棘(スパイン)を含めると、長径数cmに達する場合がある。スパインの断面は矢羽根状である。殻は極めて薄く、平滑である。細胞質は鮮やかな赤〜黄色を呈することが多い。堆積物には残りにくい。熱帯~温帯種。

読み

ハスティゲリナ・ペラギガ

和名

スカシウキダマ

分類

FORAMINIFERA - グロボタラメア綱 - ロタリイダ目 - グロビゲリニダ亜目 - グロビゲリノイデア上科 - ハスティゲリニダエ科 - スカシウキダマ属

時代

現生

特徴

スカシウキダマ属のタイプ種。殻の最大長径は約1.3mm。殻の巻き方は成長初期はトロコイド状旋回であるが、成長後期に平面旋回となる。最終螺旋は一般的に5.5〜6室で構成される。殻の最大長径約1.3mm。放射状に延びた棘(スパイン)を含めると、長径数cmに達する場合がある。スパインの断面は矢羽根状である。殻は極めて薄く、平滑である。細胞質は鮮やかな赤〜黄色を呈することが多い。堆積物には残りにくい。熱帯~温帯種。

種名の変更履歴

Hastigerina parapelagica Saito & Thompson, 1976

サンプリング情報

産地: [127°51.9'E,26°36.4'N]

採取日: 2003年12月2日 10:00AM

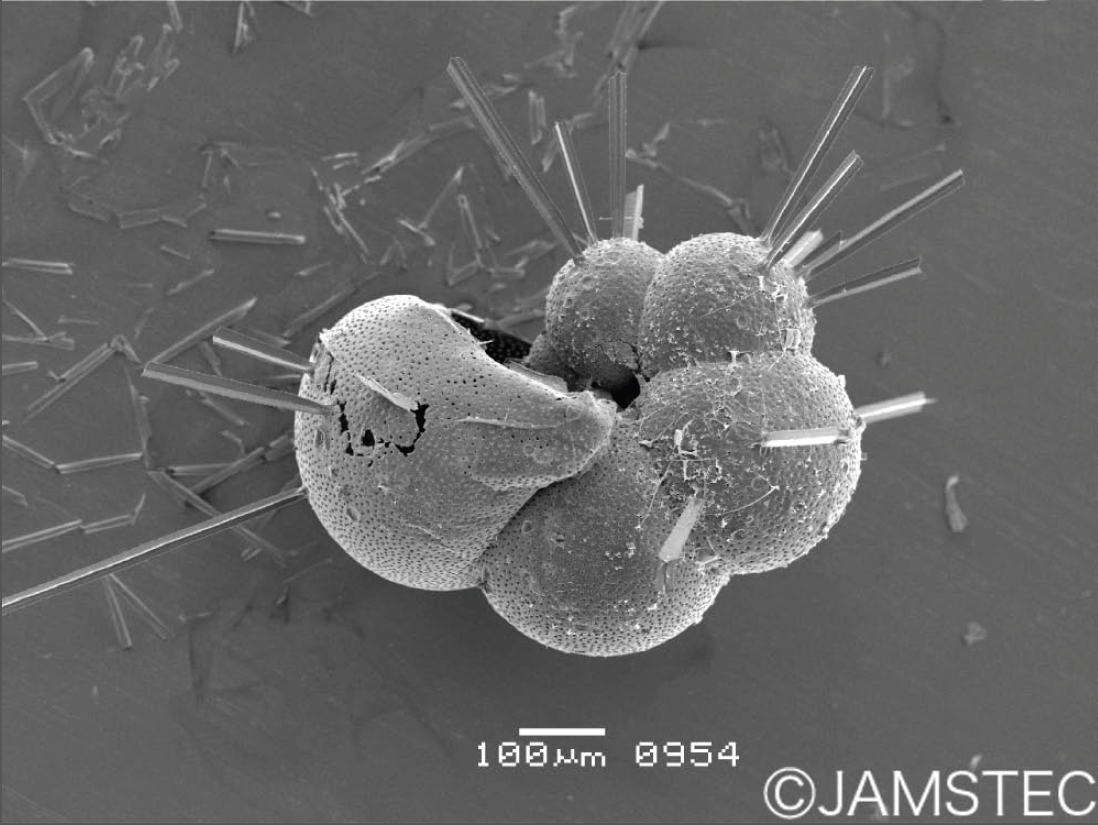

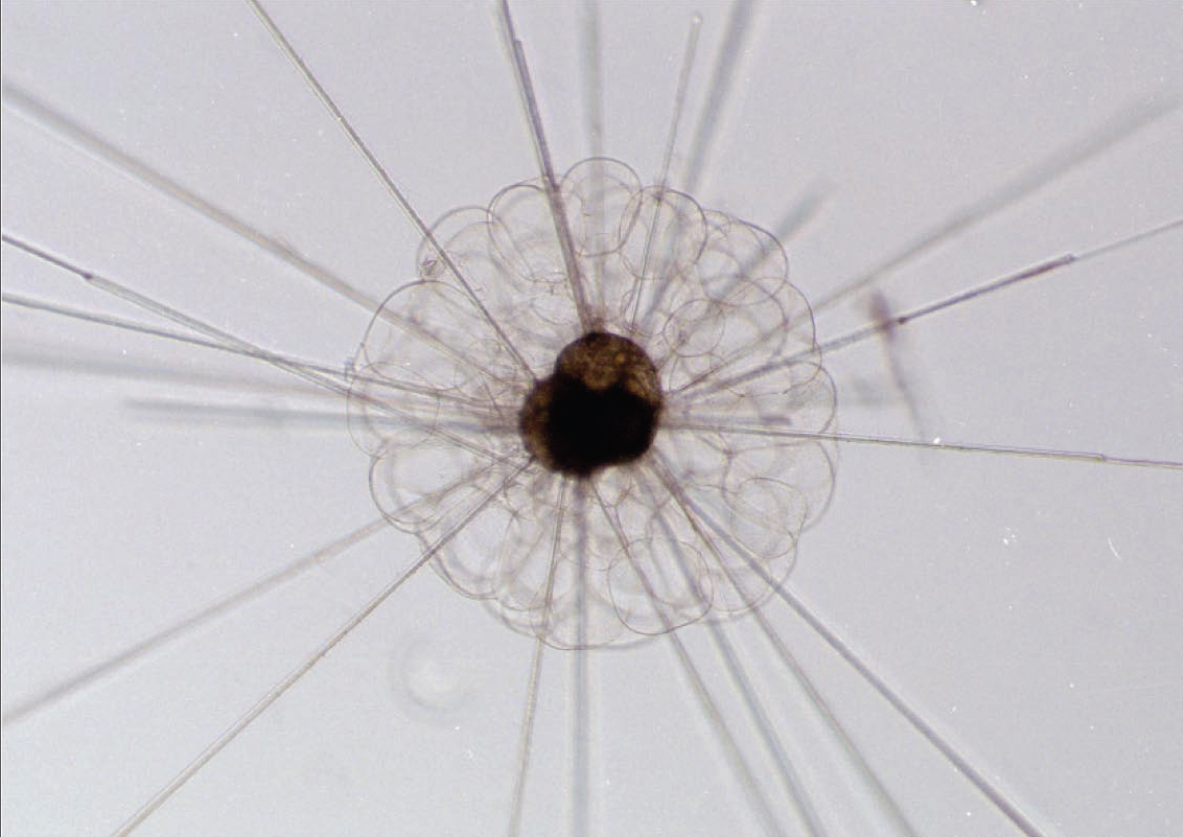

生きている姿

東シナ海から採取された個体です。放射状に広がるスパイン(棘状突起)と、殻の周囲に風船のような泡膜を展開して浮遊します。泡膜を形成する浮遊性有孔虫は現生種ではこのスカシウキダマだけです。この泡膜は細胞質そのもので、展開したり殻内に収納したりすることで浮遊深度を調整していると考えられます。生体は健康な個体であっても、他の浮遊性有孔虫と比べて細胞質の色がやや白っぽいことが多いようです。

ハスティゲリナ・ペラギガ Hastigerina pelagica

浮遊時の姿

ハスティゲリナ・ペラギガ Hastigerina pelagica

浮遊時の姿2

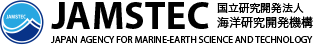

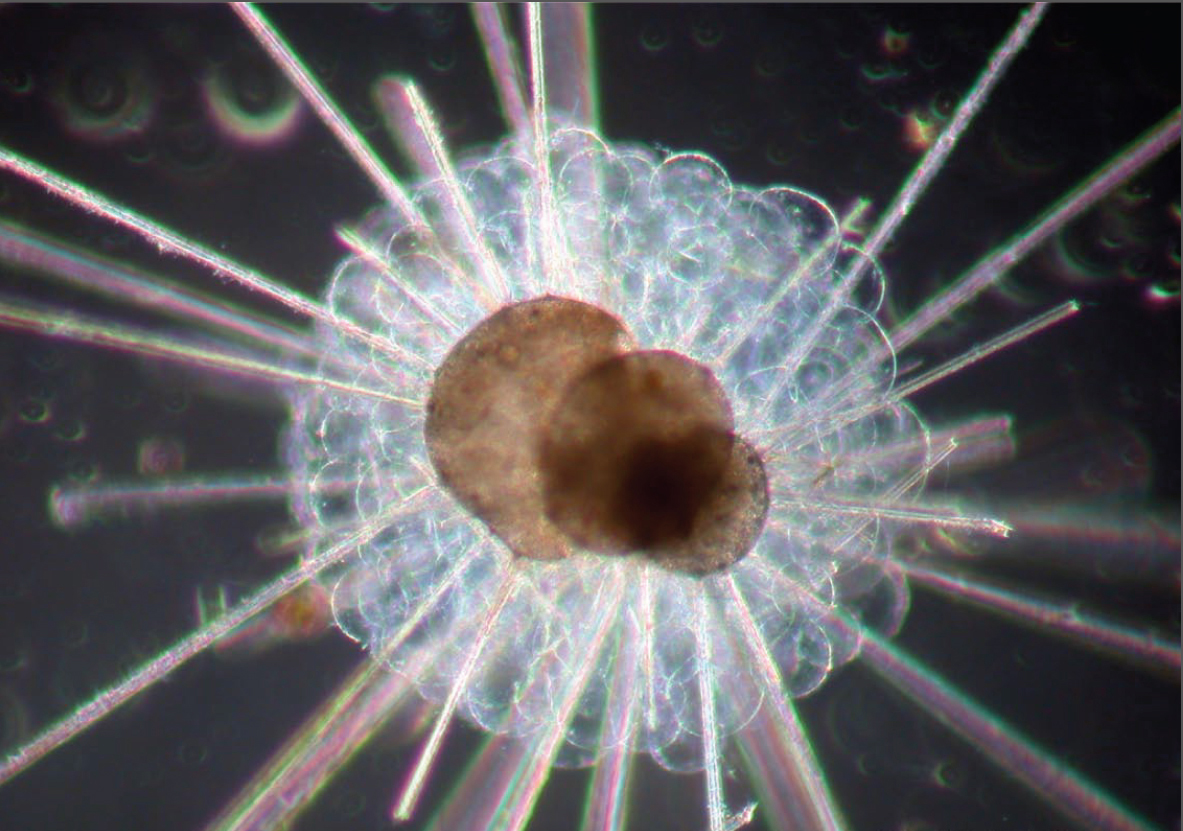

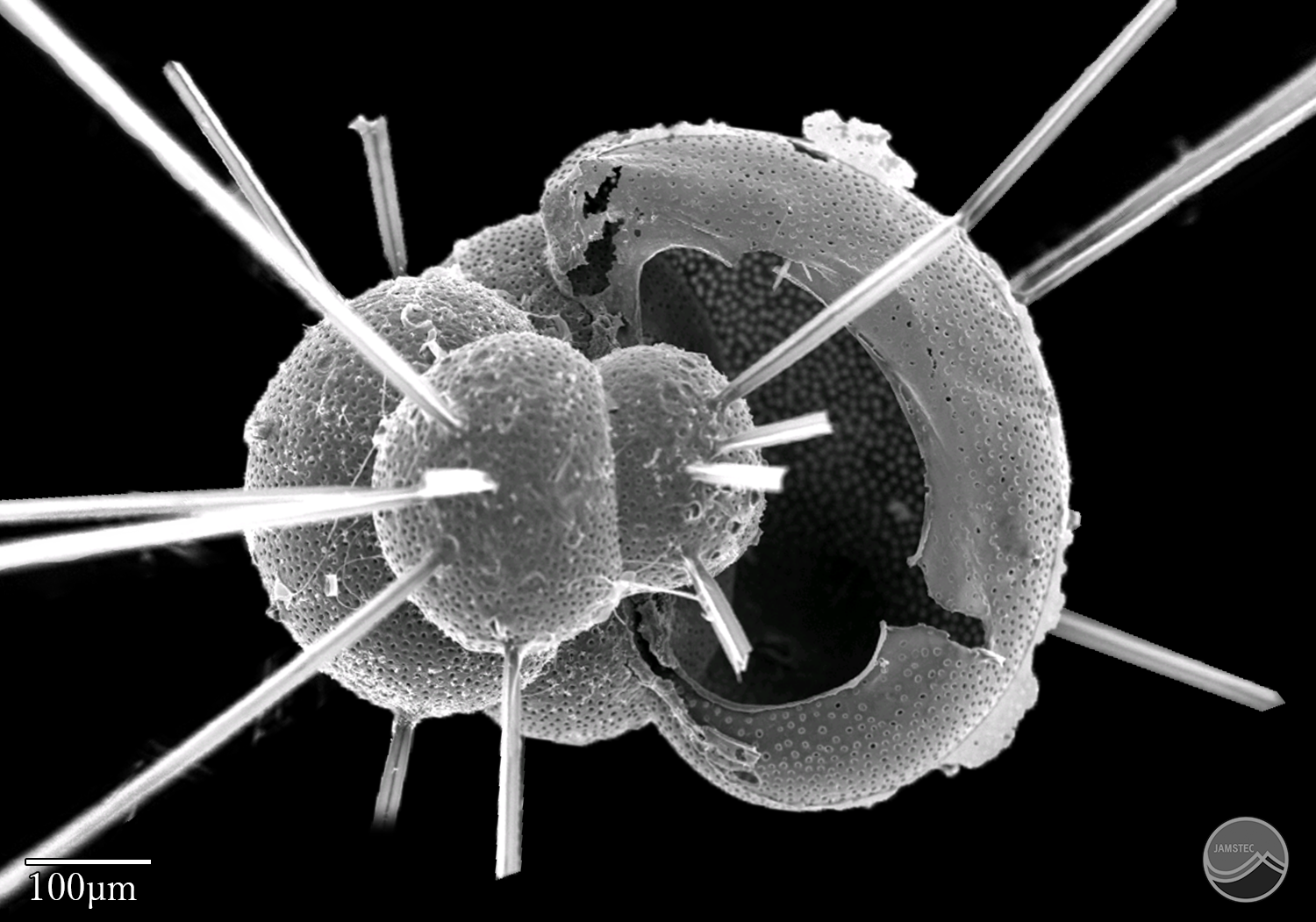

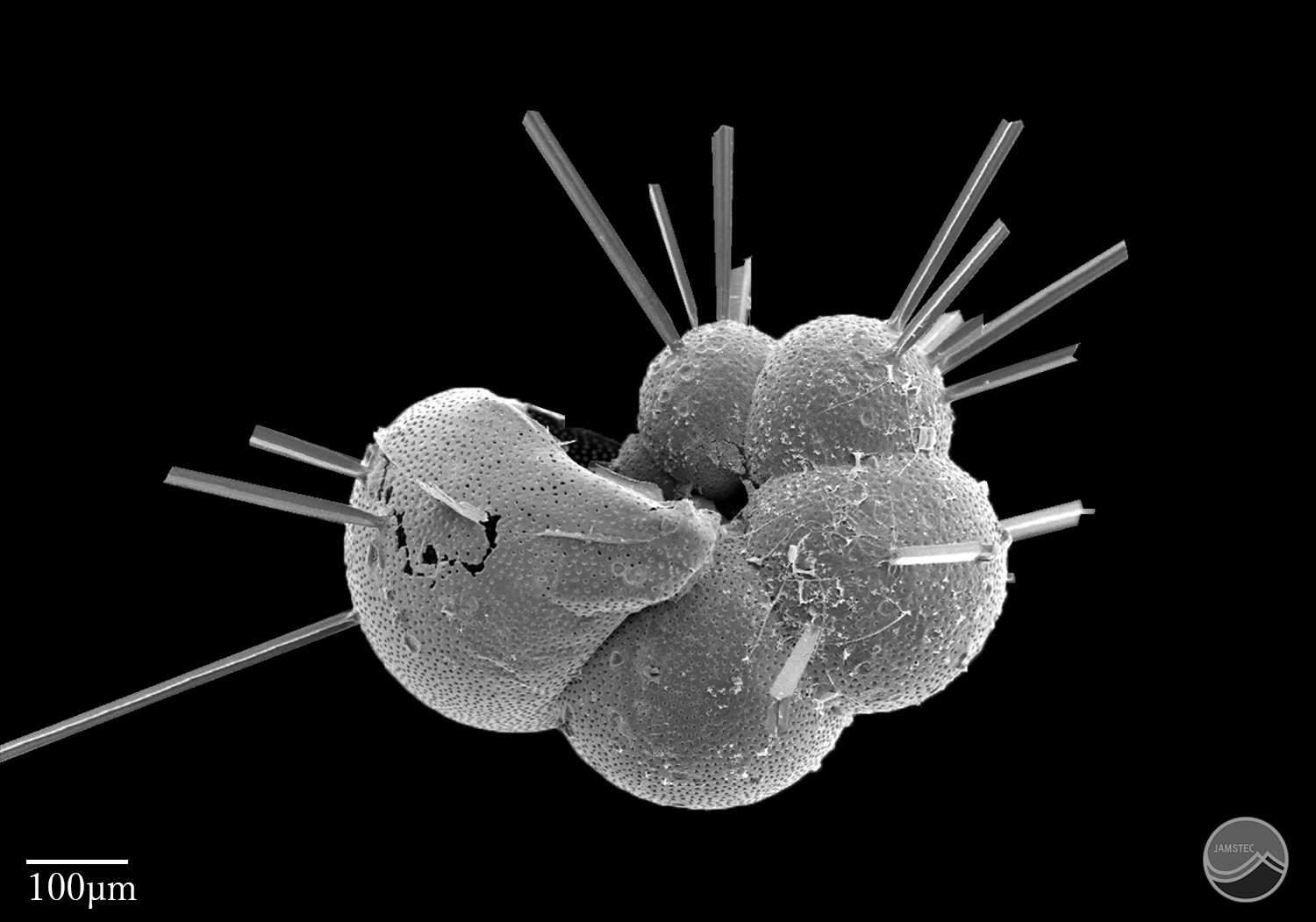

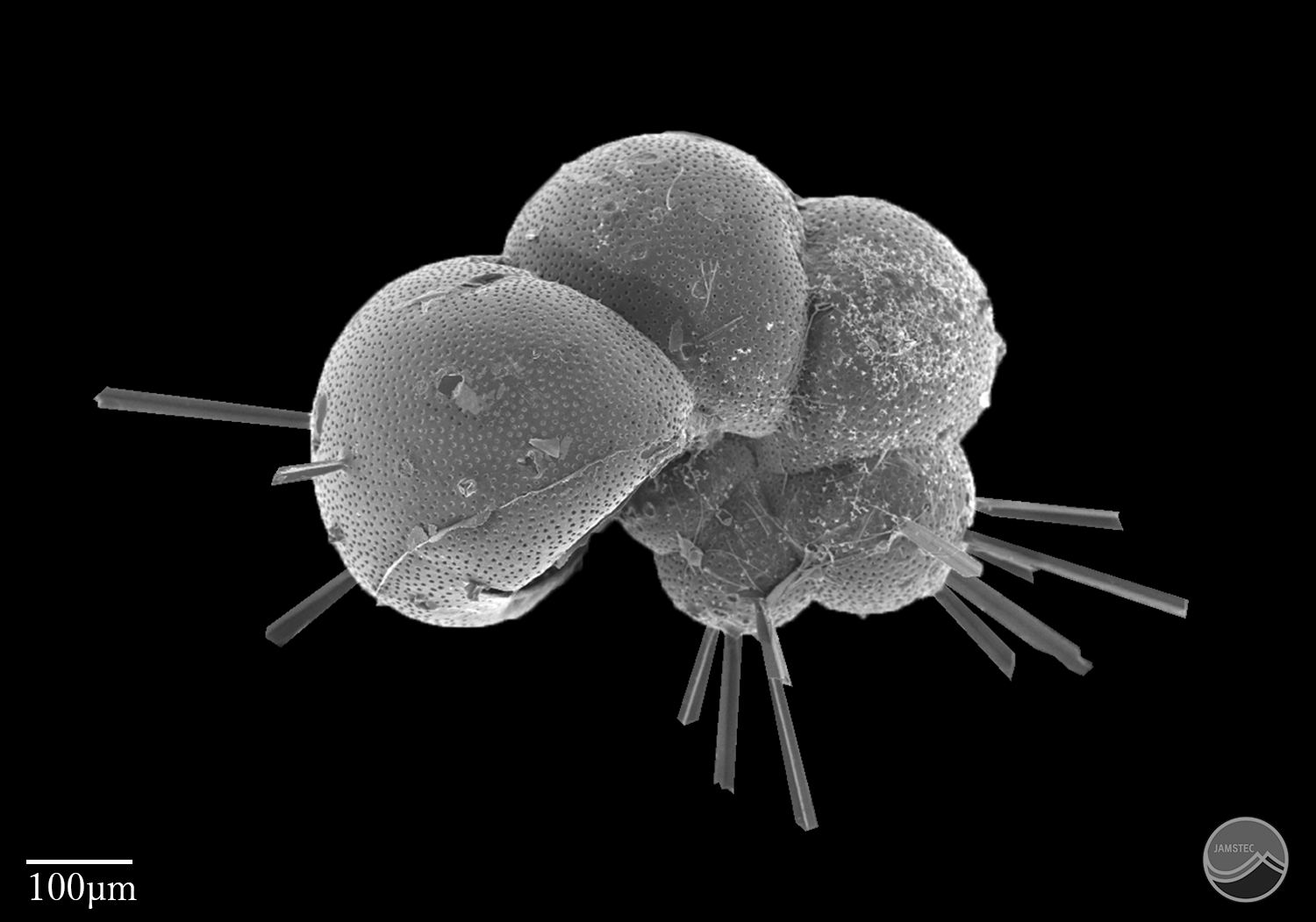

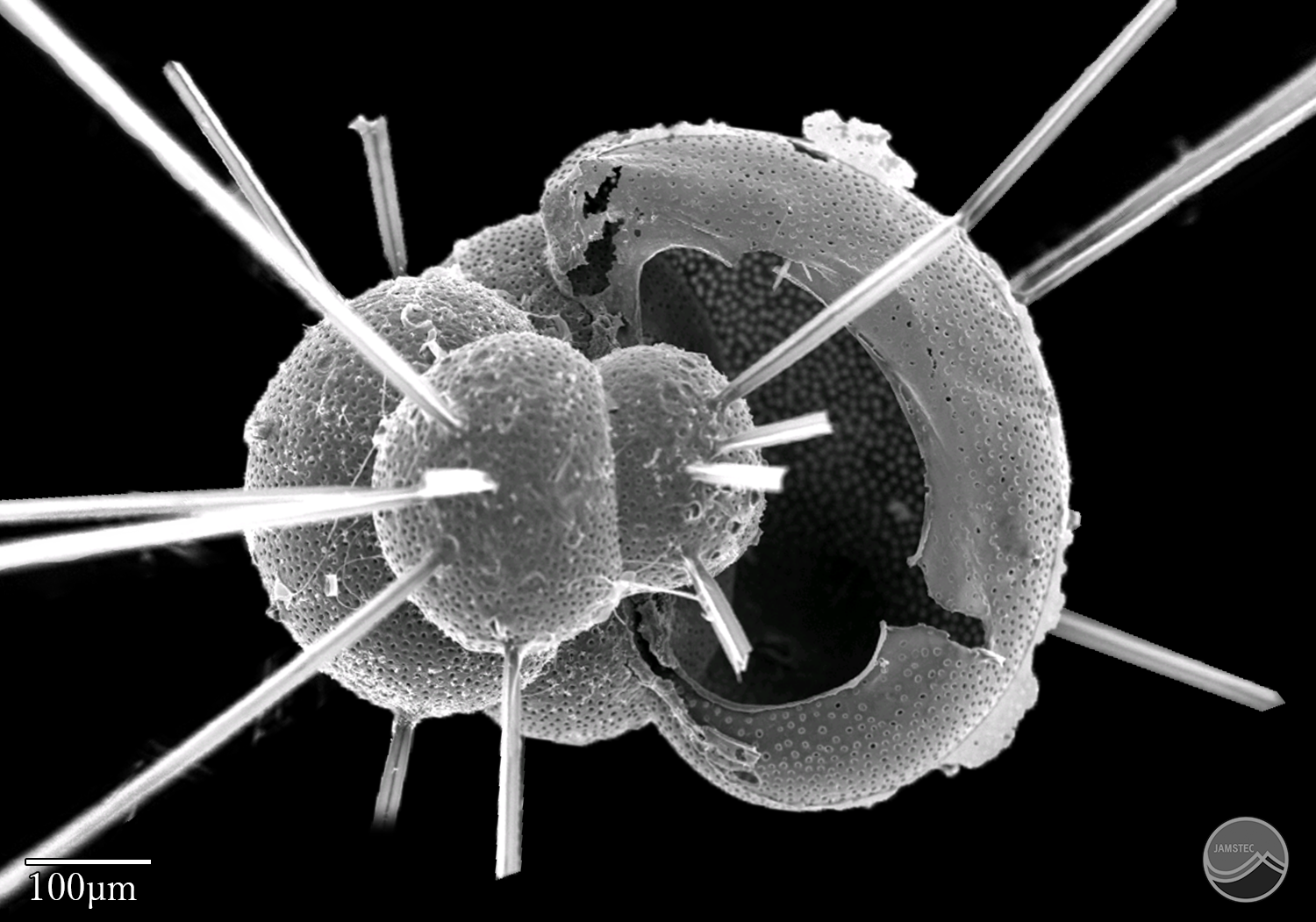

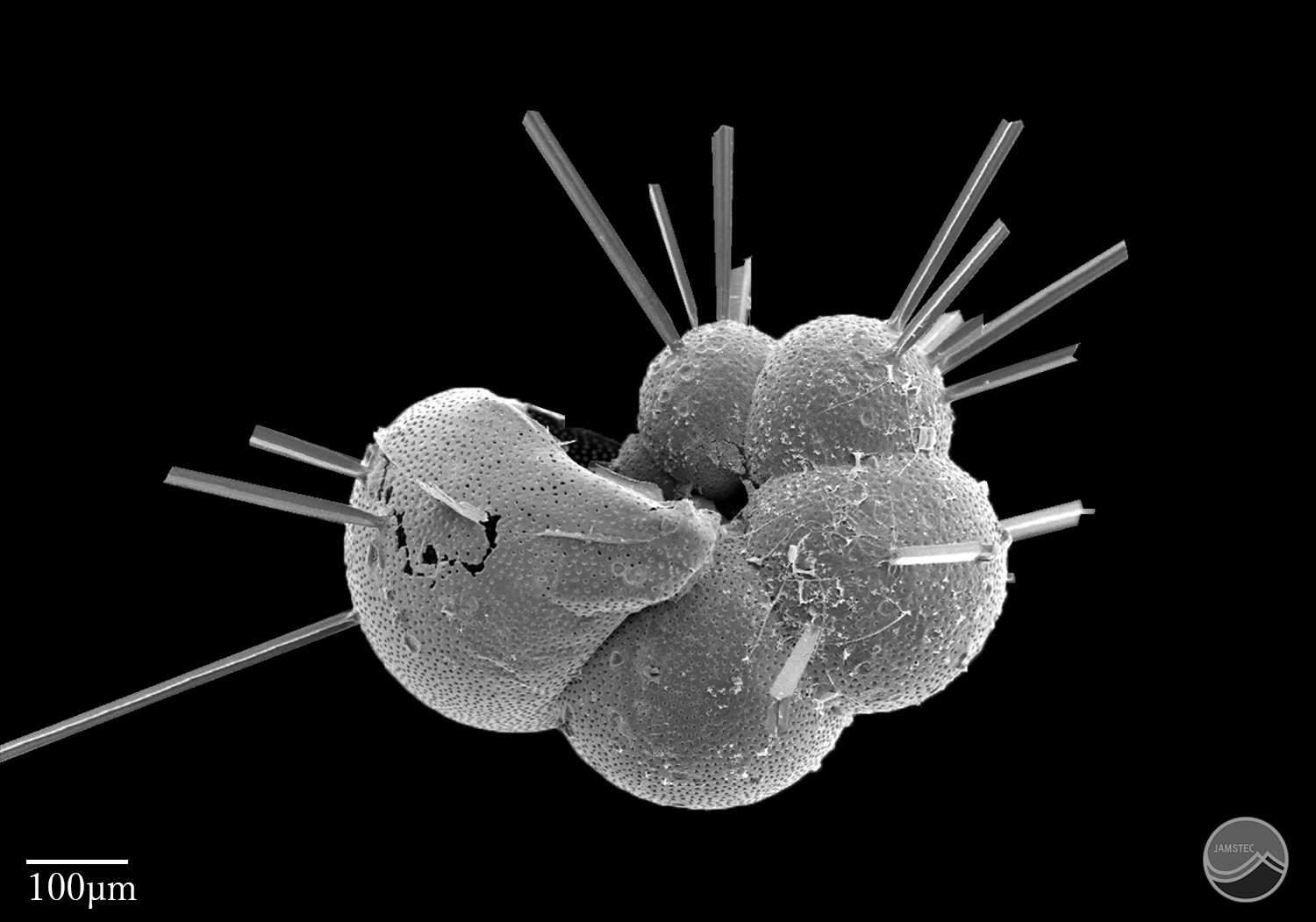

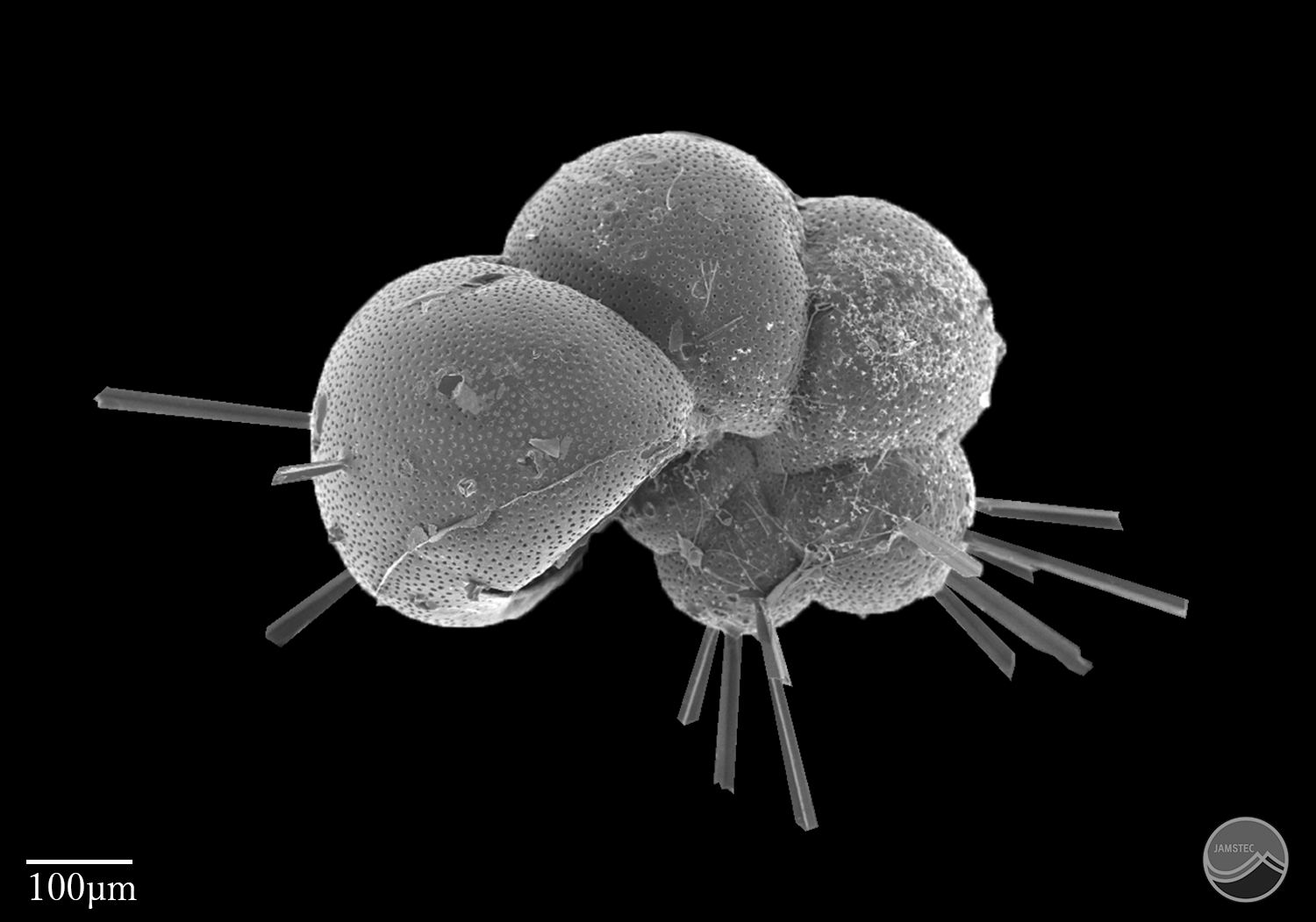

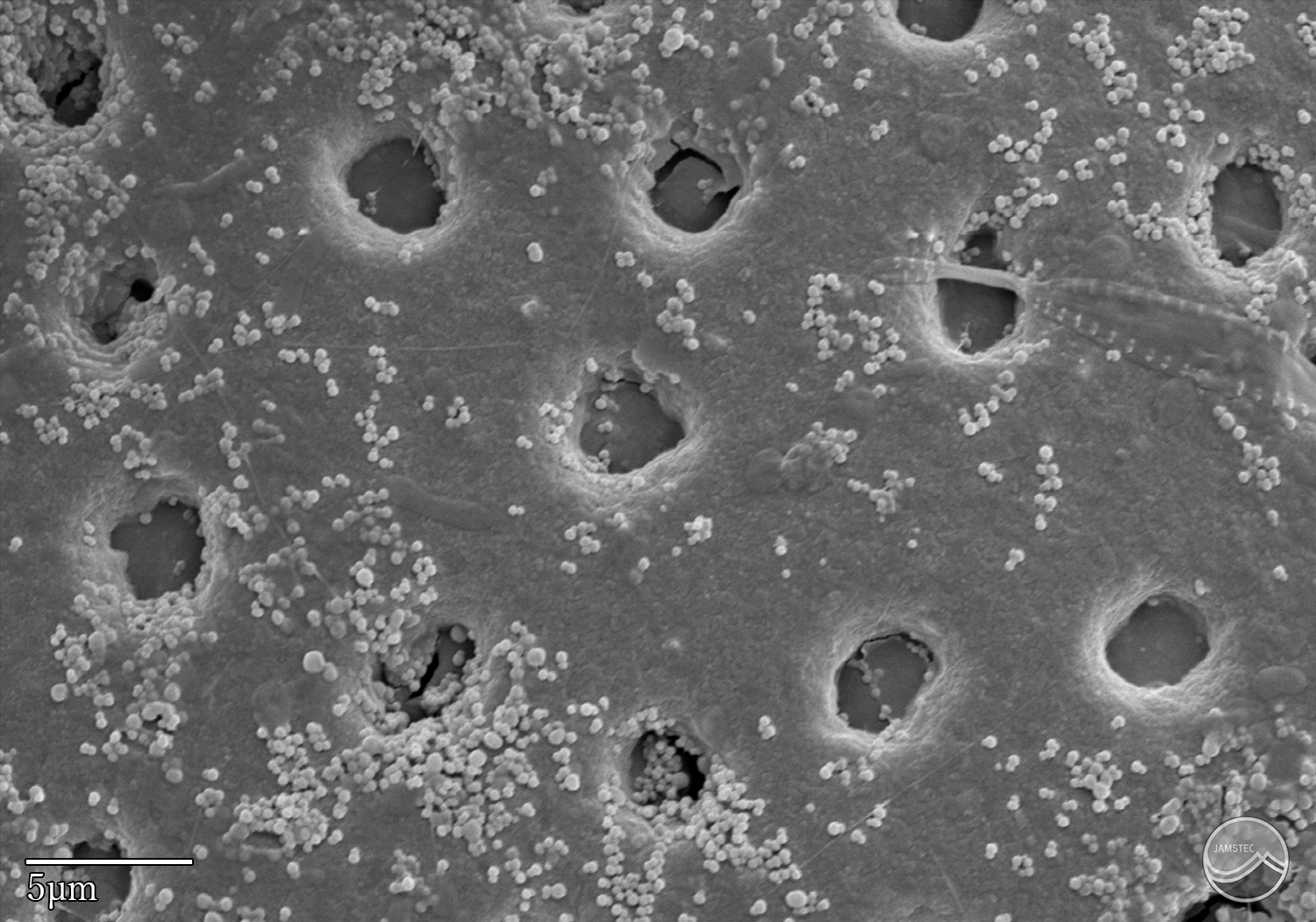

電子顕微鏡写真

スケール:100μm

ハスティゲリナ・ペラギガ Hastigerina pelagica スケール:100μm

側面

ハスティゲリナ・ペラギガ Hastigerina pelagica スケール:100μm

旋回面

ハスティゲリナ・ペラギガ Hastigerina pelagica スケール:100μm

旋回面2

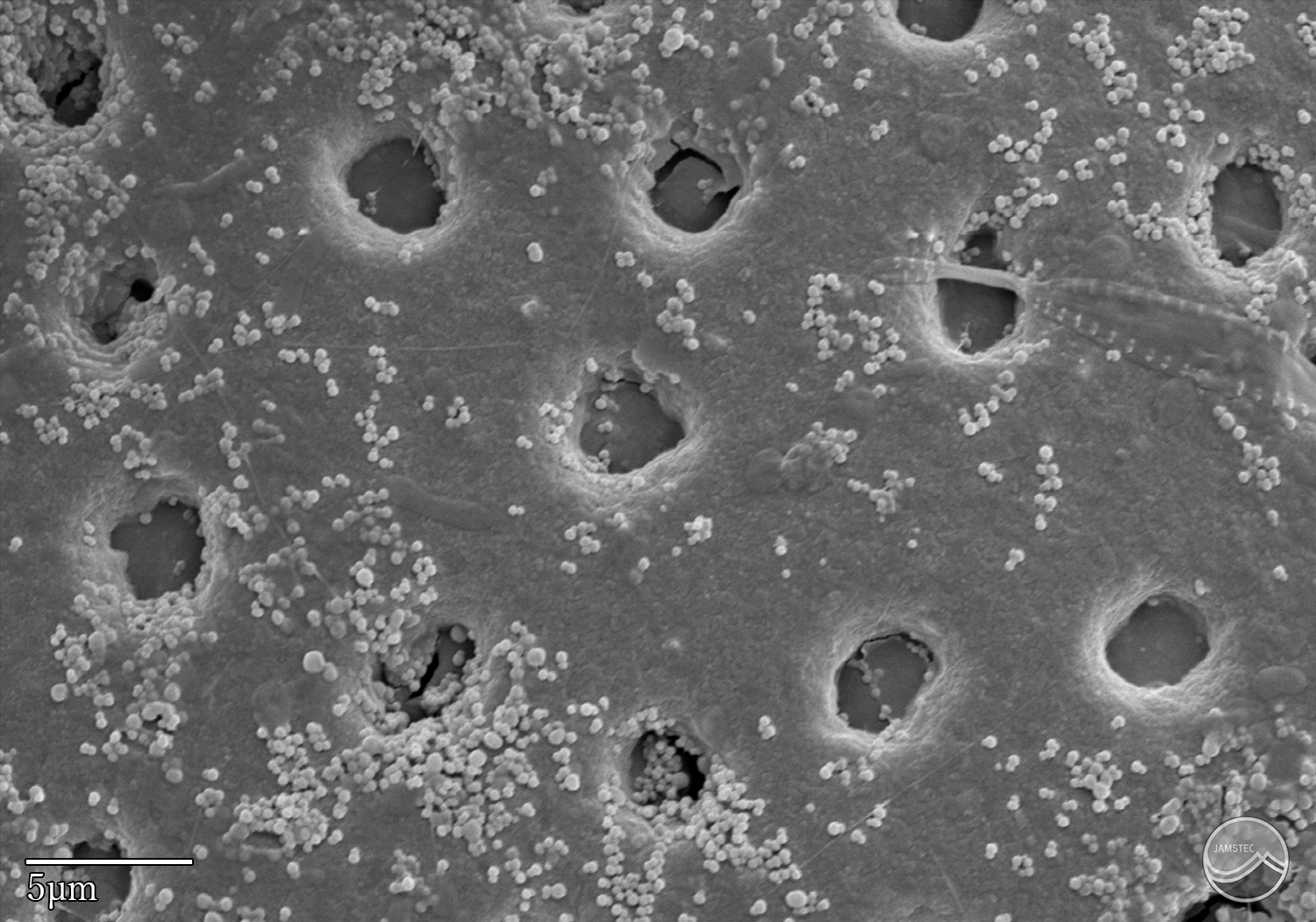

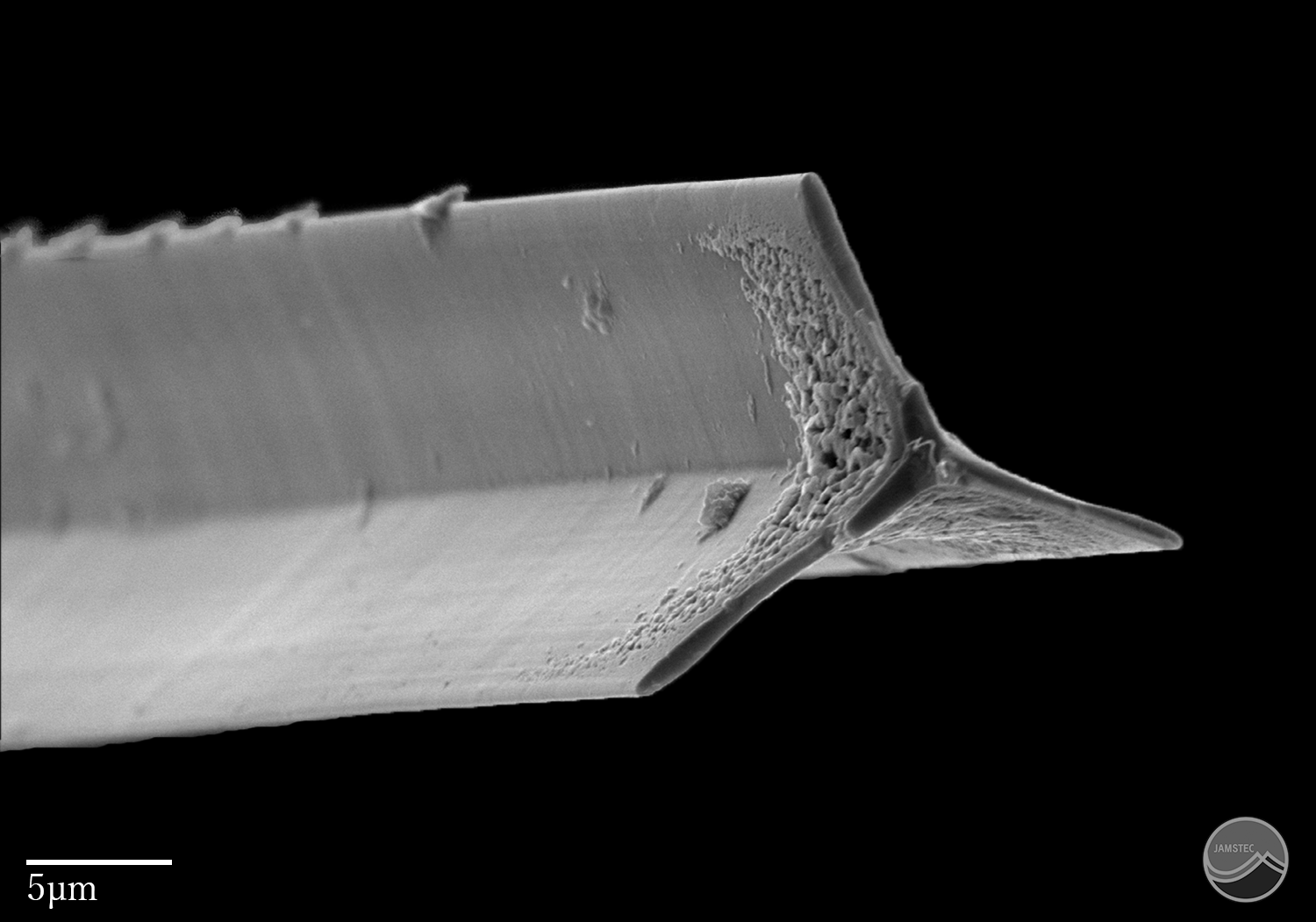

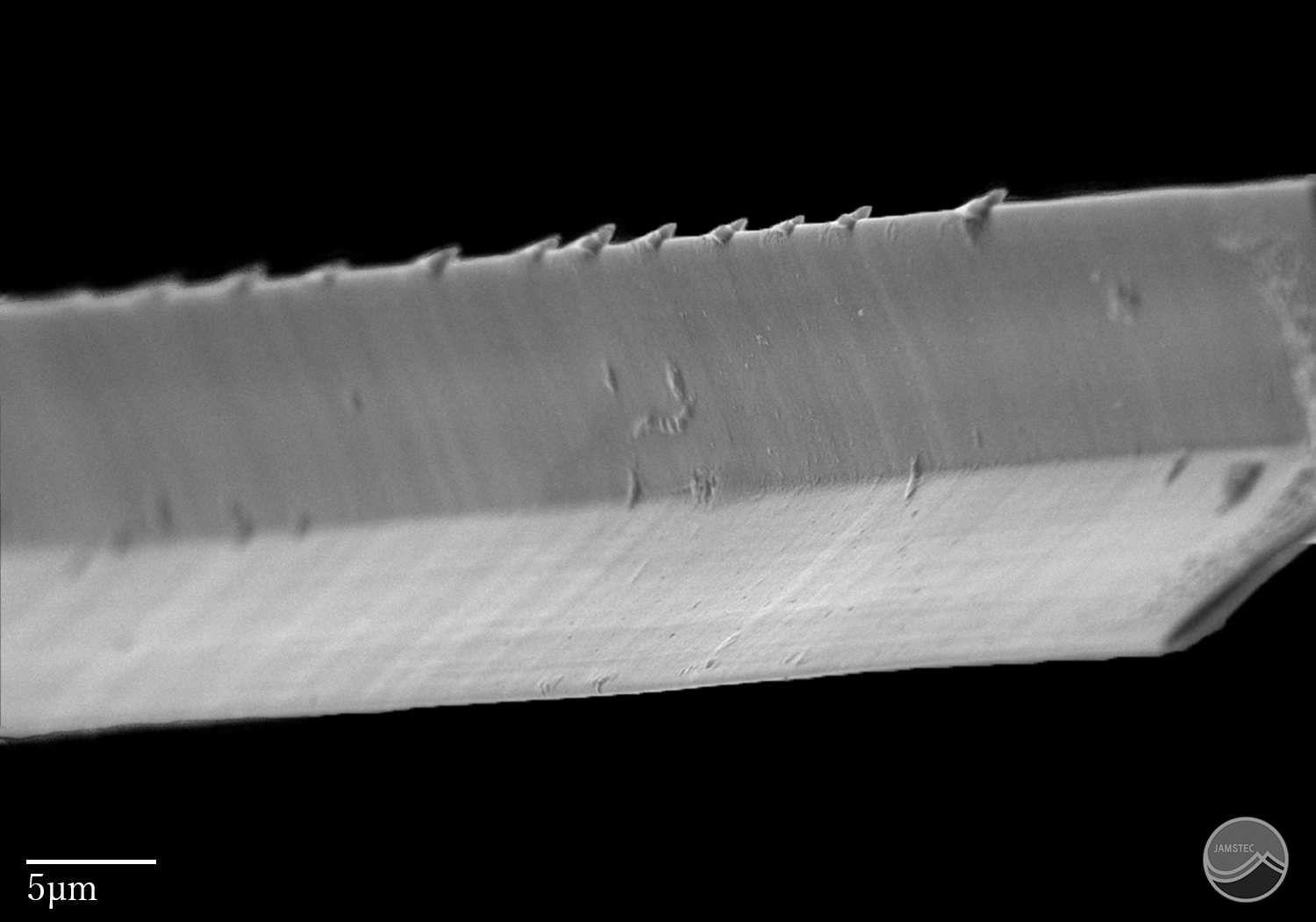

スケール:5μm

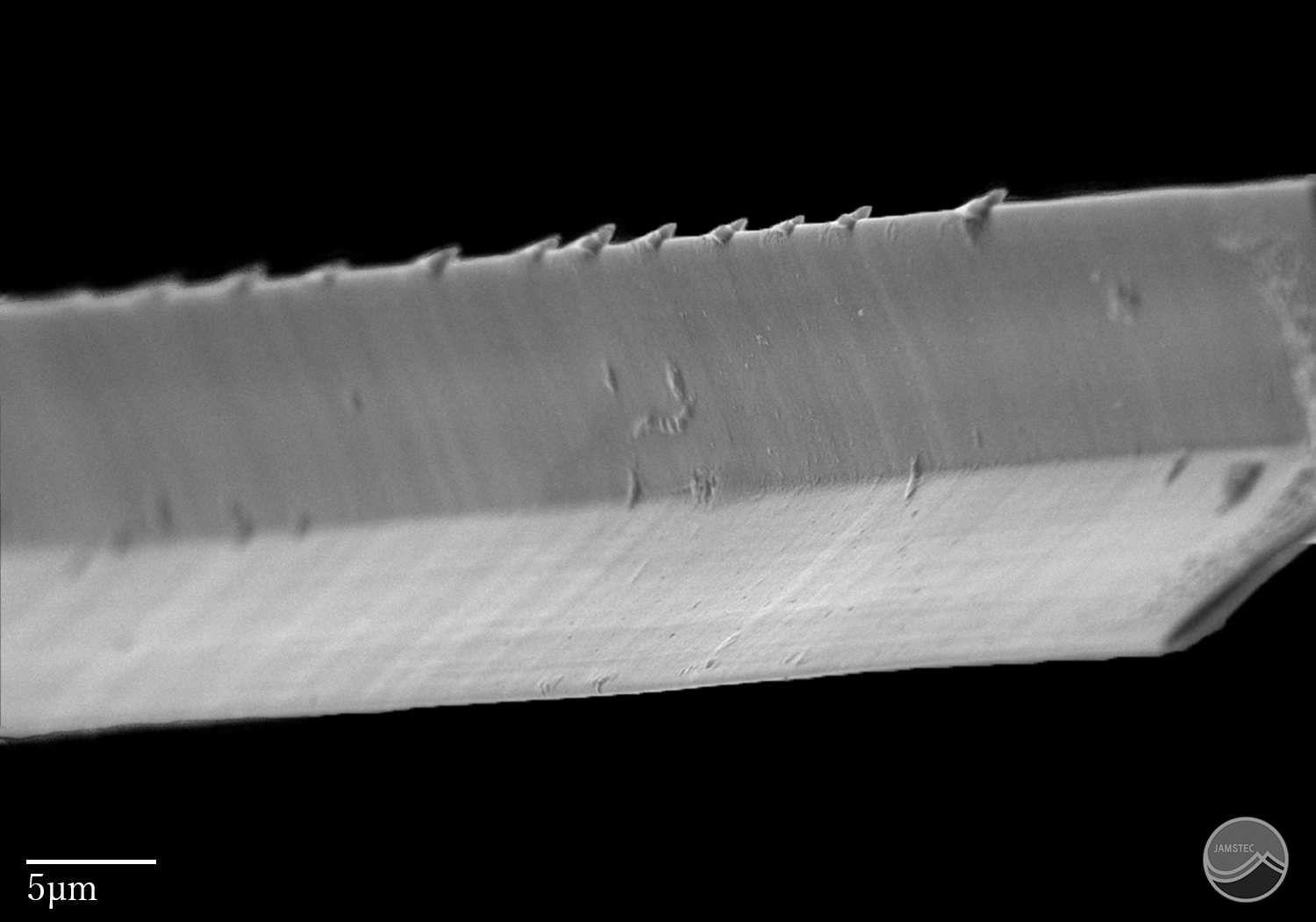

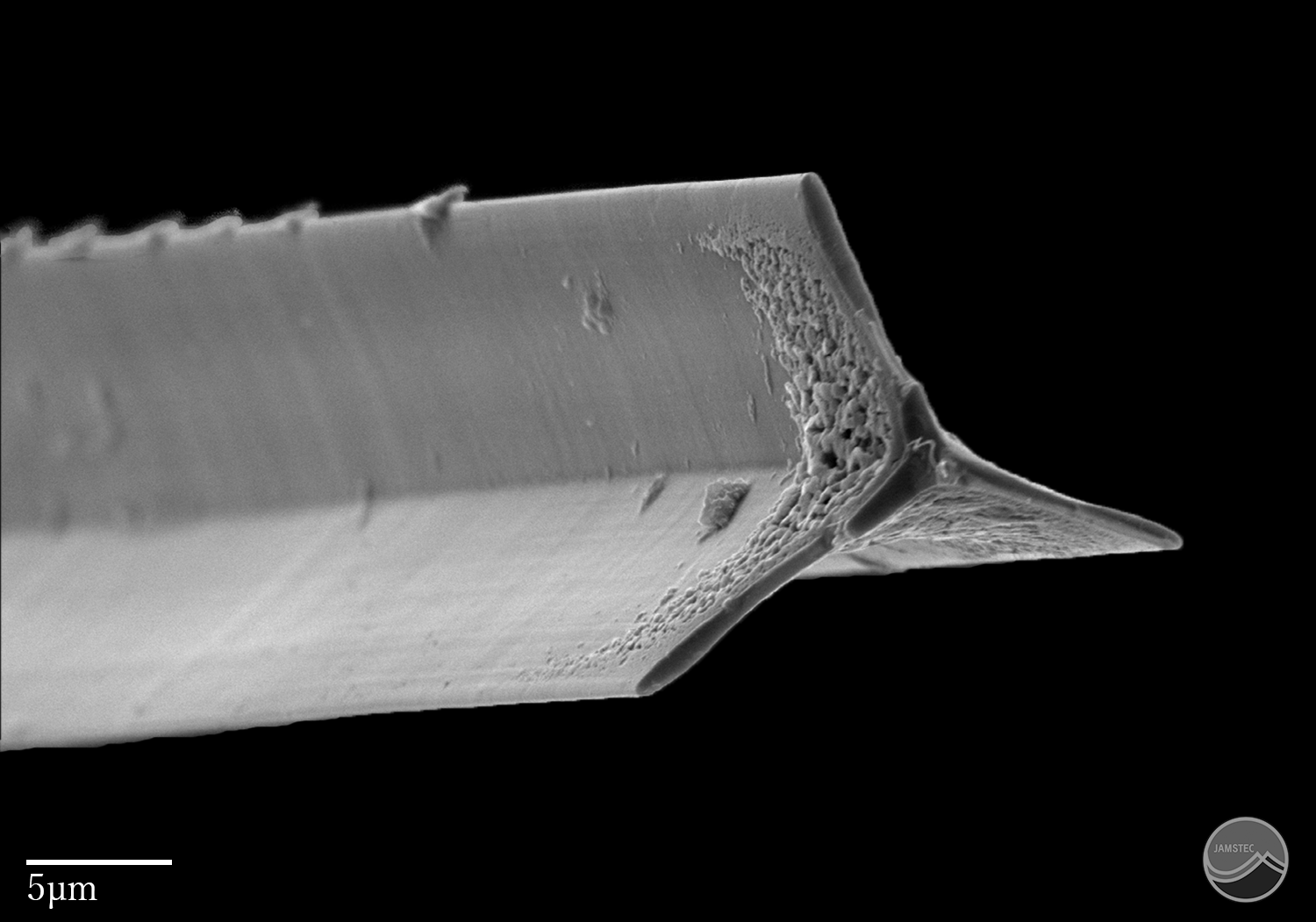

ハスティゲリナ・ペラギガ Hastigerina pelagica スケール:5μm

表面構造の拡大

ハスティゲリナ・ペラギガ Hastigerina pelagica スケール:5μm

スパイン(棘状突起)の断面

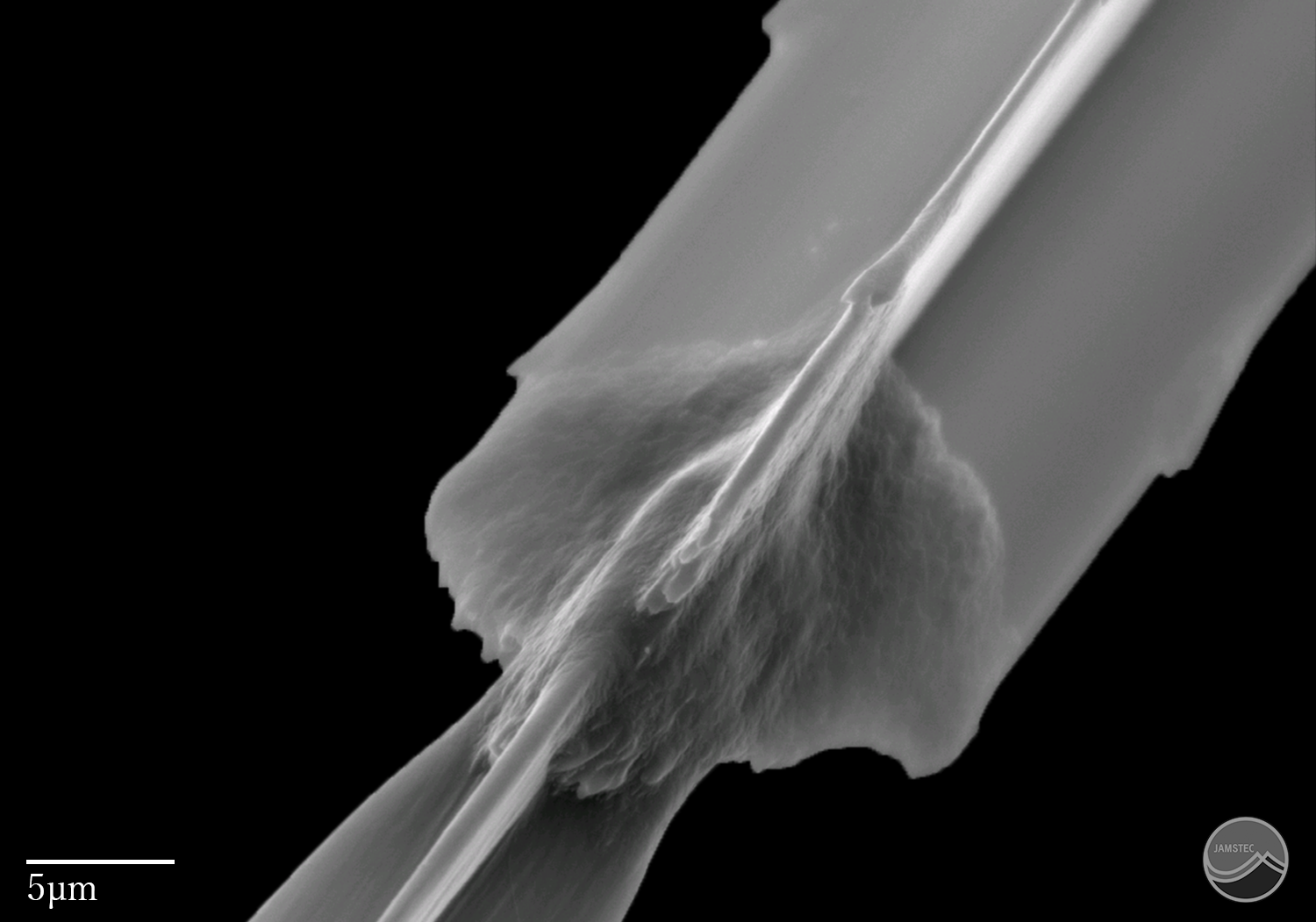

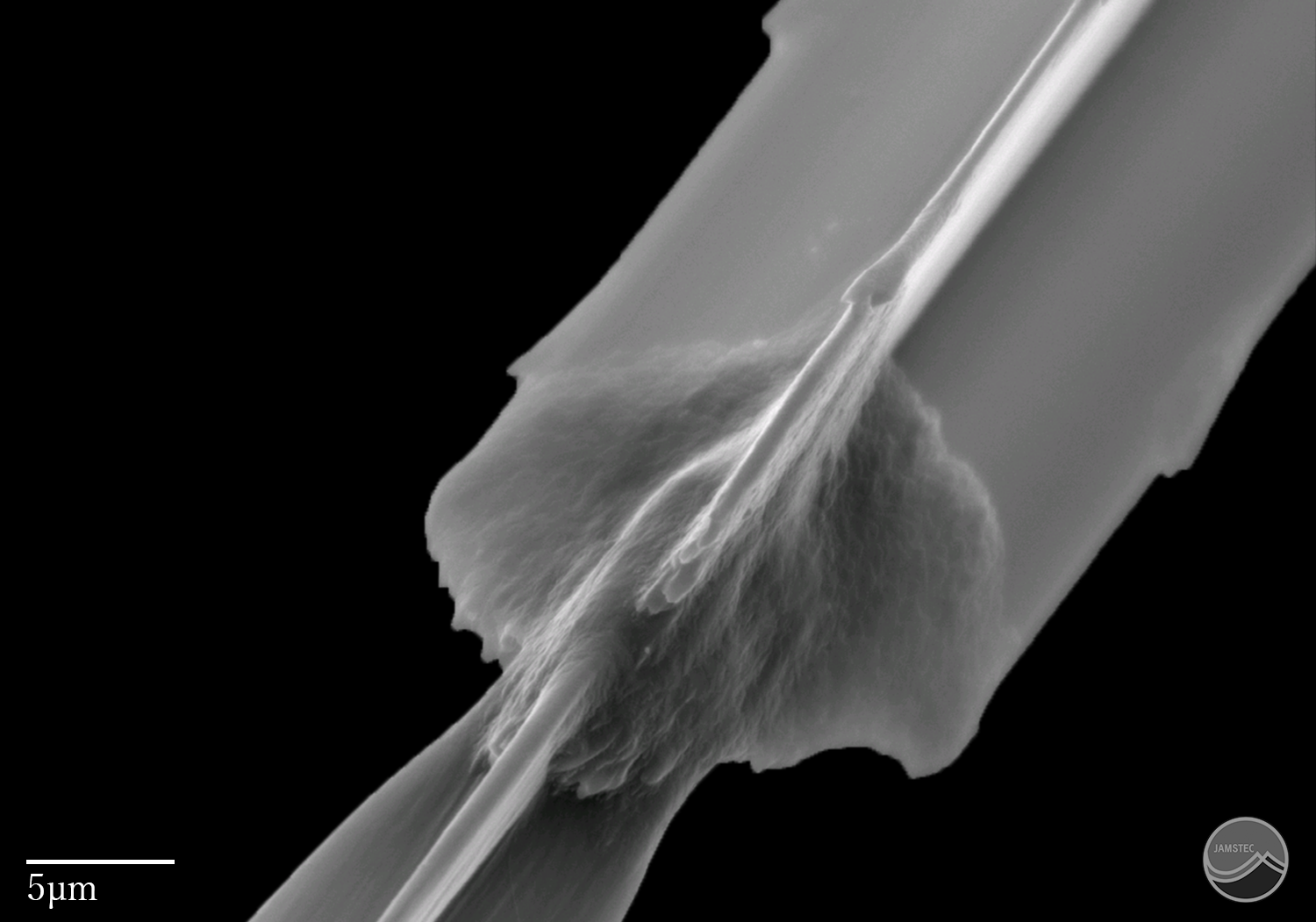

ハスティゲリナ・ペラギガ Hastigerina pelagica スケール:5μm

スパインの拡大

ハスティゲリナ・ペラギガ Hastigerina pelagica スケール:5μm

新旧スパインの接続部の拡大。

矢羽根の方向が新旧で統一されていること、直線を保っていることに注目。

矢羽根の方向が新旧で統一されていること、直線を保っていることに注目。

コラム、まめ知識など

スカシウキダマは二次石灰化層を形成しない(モノラメラといいます)ため、非常に殻が薄く、また壊れやすいため、堆積物中にはほとんど保存されません。泡膜をつけて浮遊する姿は大変美しく、ずっと見ていたくなります。筆者はドイツの浮遊性有孔虫の研究者であるHemleben博士から、この種が有性生殖をする瞬間のビデオ映像を見せてもらったことがありますが、そのまるで爆発的な遊走子(生殖細胞)の放出に大変衝撃を受けました。