浮遊性有孔虫データベース

Neogloboquadrina dutertrei (d’ORBIGNY)

ネオグロボクアドリナ・デューテルトレイ Neogloboquadrina dutertrei

ザラメマキウキダマのタイプ種である。殻はトロコイド状旋回で、最終室は4.5〜6.5の房室をもつ。主口孔の内側に顕著な臍側歯(teeth)をもち、しばしば臍部方向に棒状に長く伸びるが、これをもたない個体もある。本種については、高さ方向や房室の数などの形態的多様性は高いが、単一種内の形態変異の範囲であると結論づけられている(PARKER, 1962)。最大長径は約0.7mm。赤道を挟んで南北に緯度50度までの範囲に普通の頻度で産出し、黒潮流域にも普通にみられる。温暖種で、生体はペラゴ藻の共生藻を有する。

読み

ネオグロボクアドリナ・デューテルトレイ

和名

ザラメマキウキダマ

分類

FORAMINIFERA - グロボタラメア綱 - ロタリイダ目 - グロビゲリニダ亜目 - グロボロタリオイデア上科 - グロボロタリイダエ科 - ザラメマキウキダマ属

時代

現生

特徴

ザラメマキウキダマのタイプ種である。殻はトロコイド状旋回で、最終室は4.5〜6.5の房室をもつ。主口孔の内側に顕著な臍側歯(teeth)をもち、しばしば臍部方向に棒状に長く伸びるが、これをもたない個体もある。本種については、高さ方向や房室の数などの形態的多様性は高いが、単一種内の形態変異の範囲であると結論づけられている(PARKER, 1962)。最大長径は約0.7mm。赤道を挟んで南北に緯度50度までの範囲に普通の頻度で産出し、黒潮流域にも普通にみられる。温暖種で、生体はペラゴ藻の共生藻を有する。

種名の変更履歴

Globigerina subcretacea LOMNICKI, 1901

Neogloboquadrina eggeri (RHUMBLER), 1901

Neogloboquadrina blowi RÖGL & BOLLI, 1973

サンプリング情報

産地: Okinawa area [127°47.5'E,26°37.9'N]

採取日: 2002年3月8日 10:32AM

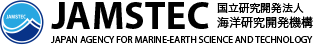

生きている姿

東シナ海より産出したザラメマキウキダマです。この種は日本近海でも年間を通して普通に産出します。共生藻類をもち、仮足とともに細胞内を流動します。

ネオグロボクアドリナ・デューテルトレイ Neogloboquadrina dutertrei

ネオグロボクアドリナ・デューテルトレイ Neogloboquadrina dutertrei

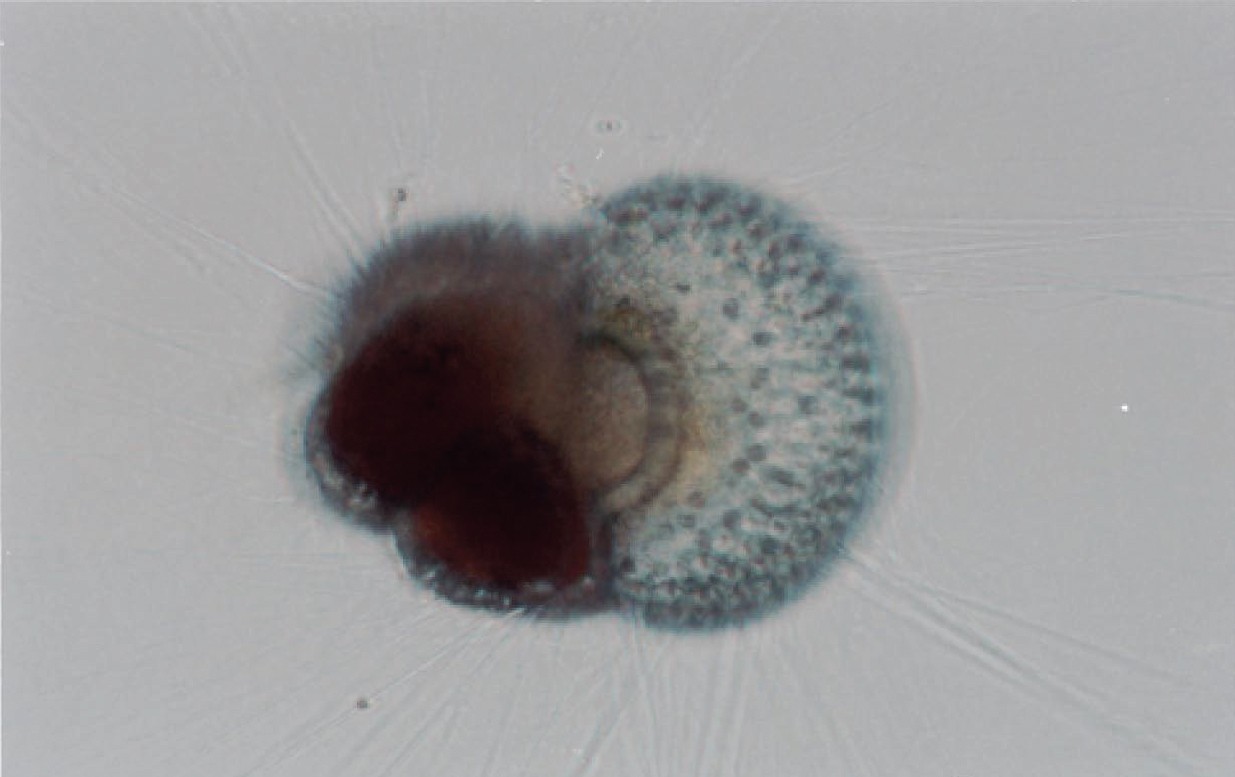

浮遊時の姿

仮足の表面の小さな黄色の粒子が共生藻類

仮足の表面の小さな黄色の粒子が共生藻類

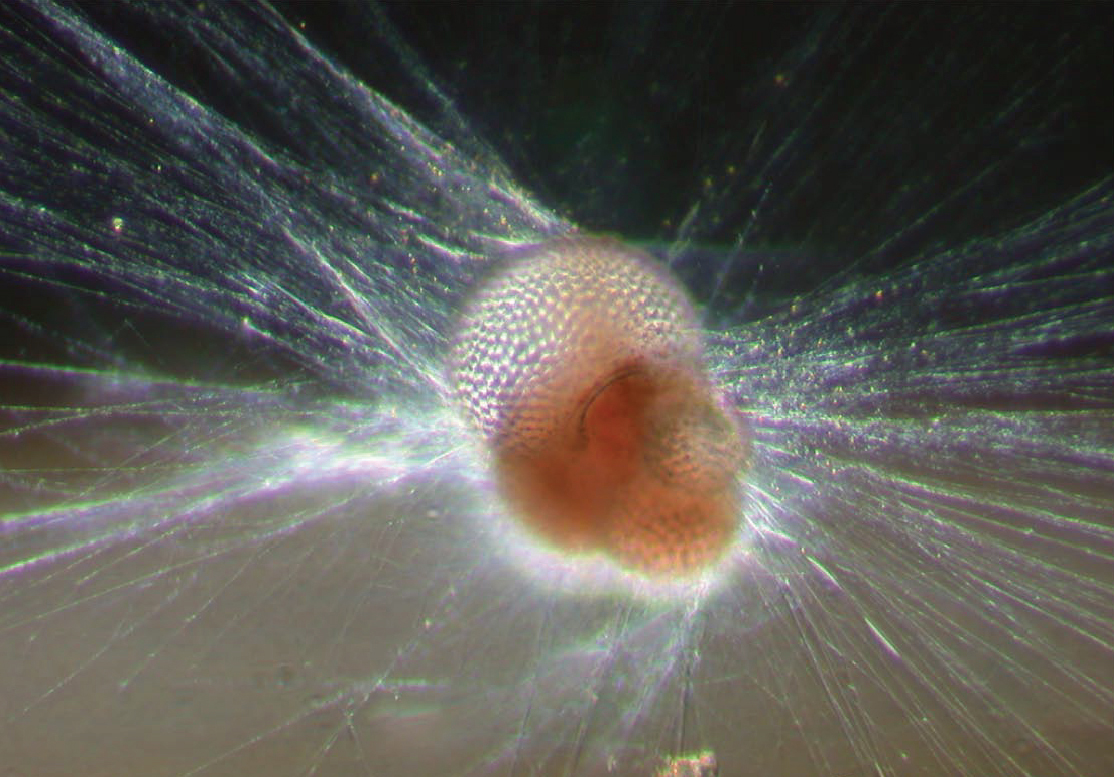

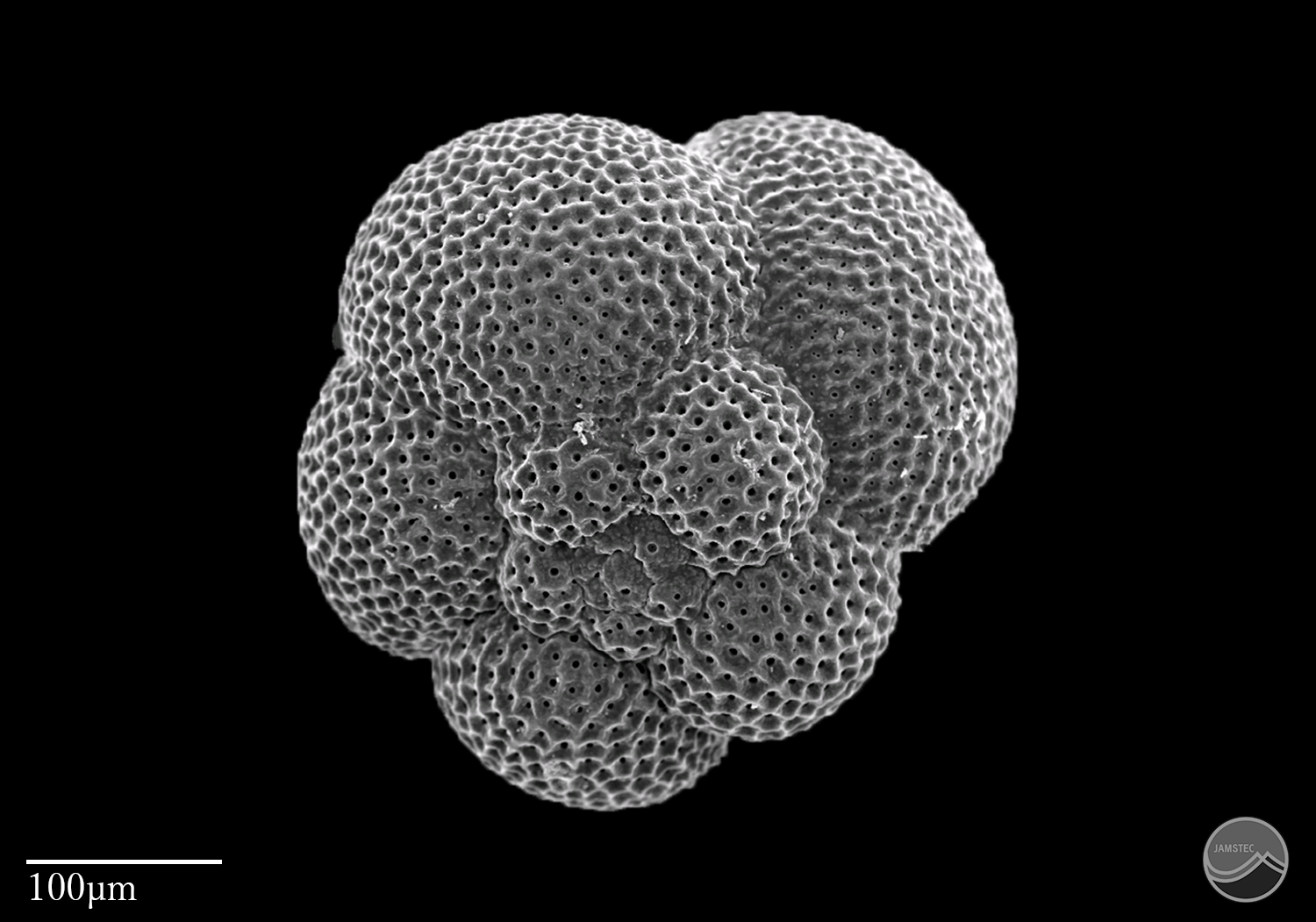

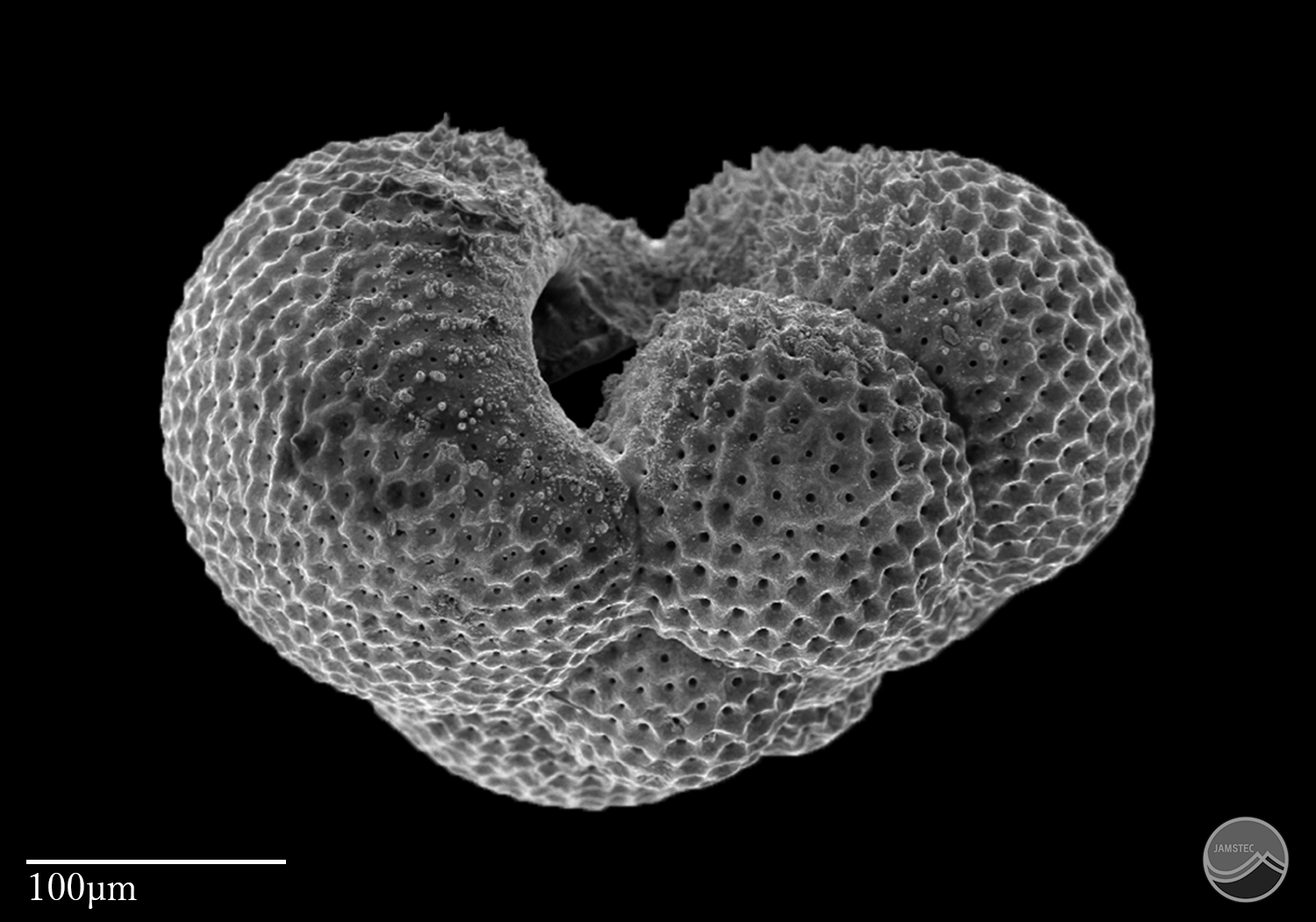

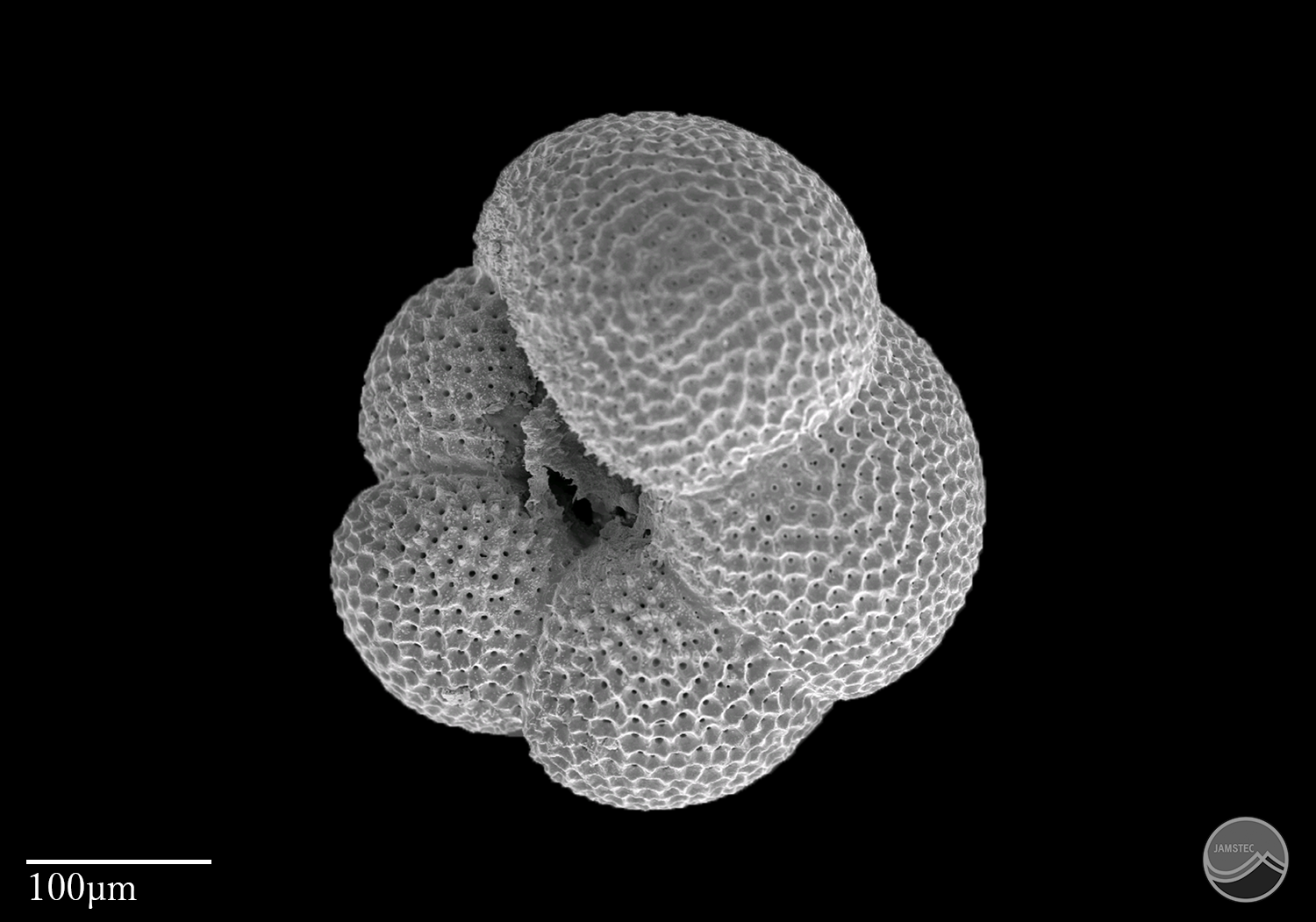

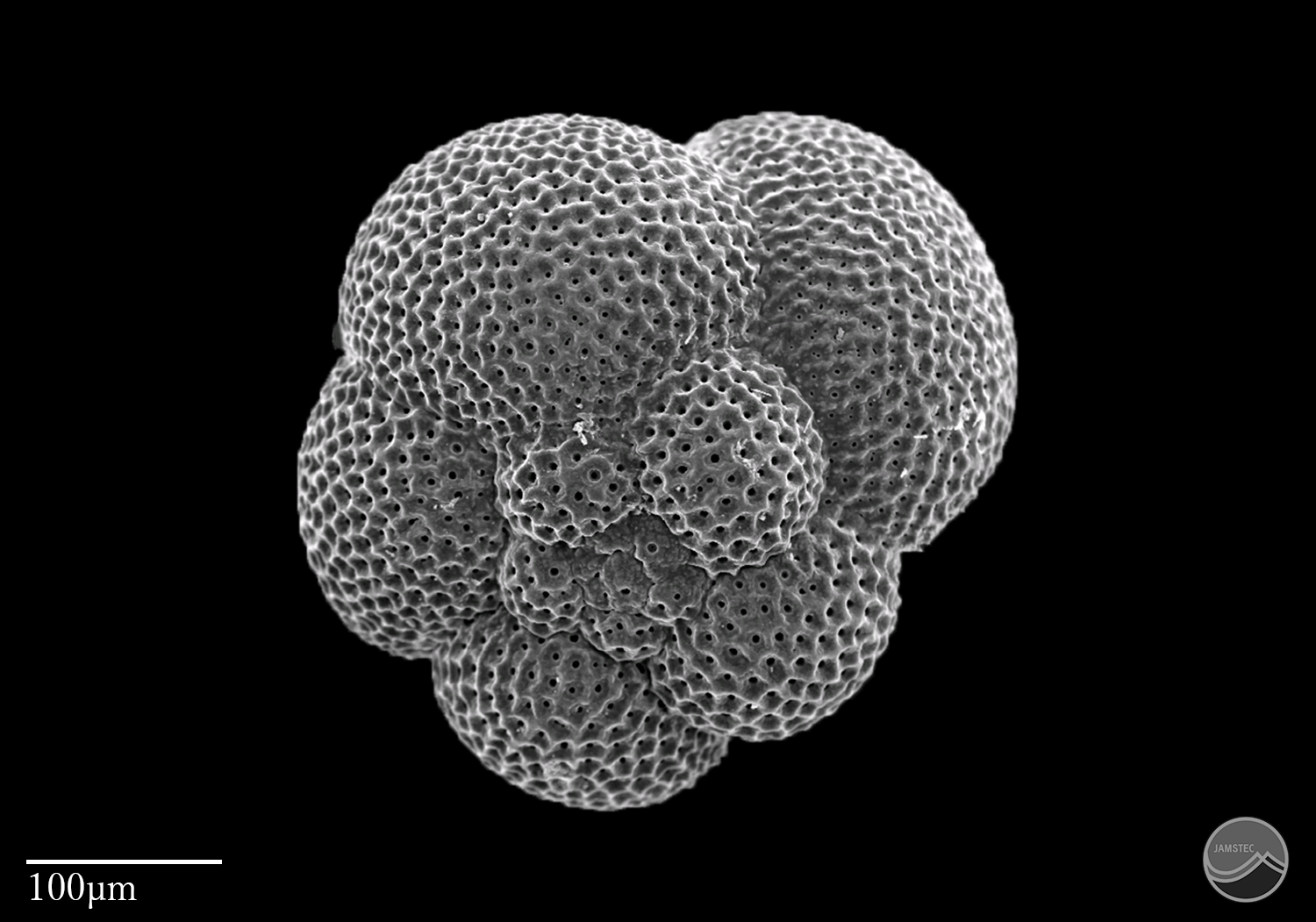

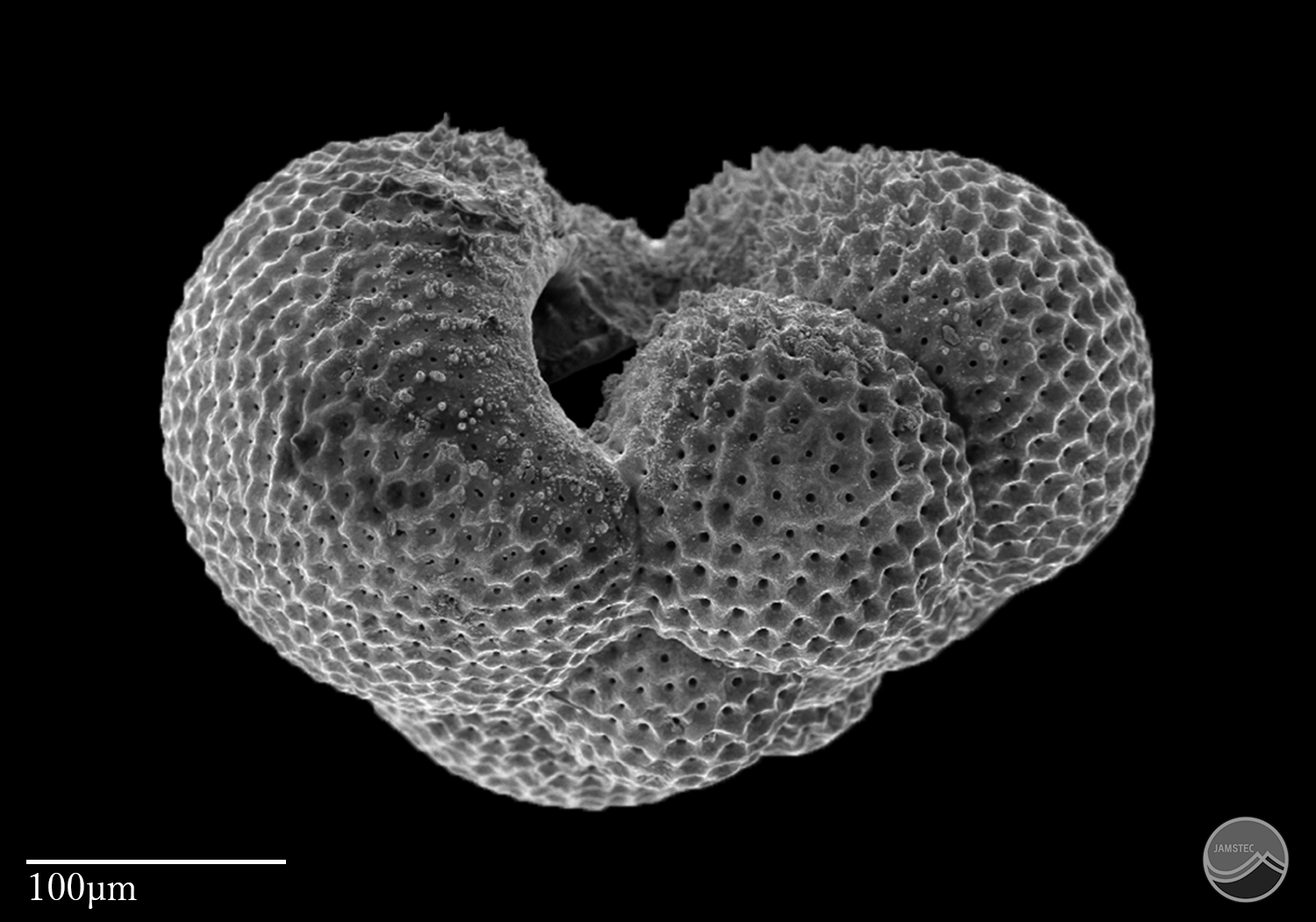

電子顕微鏡写真

スケール:100μm

ネオグロボクアドリナ・デューテルトレイ Neogloboquadrina dutertrei スケール:100μm

臍側面

ネオグロボクアドリナ・デューテルトレイ Neogloboquadrina dutertrei スケール:100μm

螺旋面

ネオグロボクアドリナ・デューテルトレイ Neogloboquadrina dutertrei スケール:100μm

側面

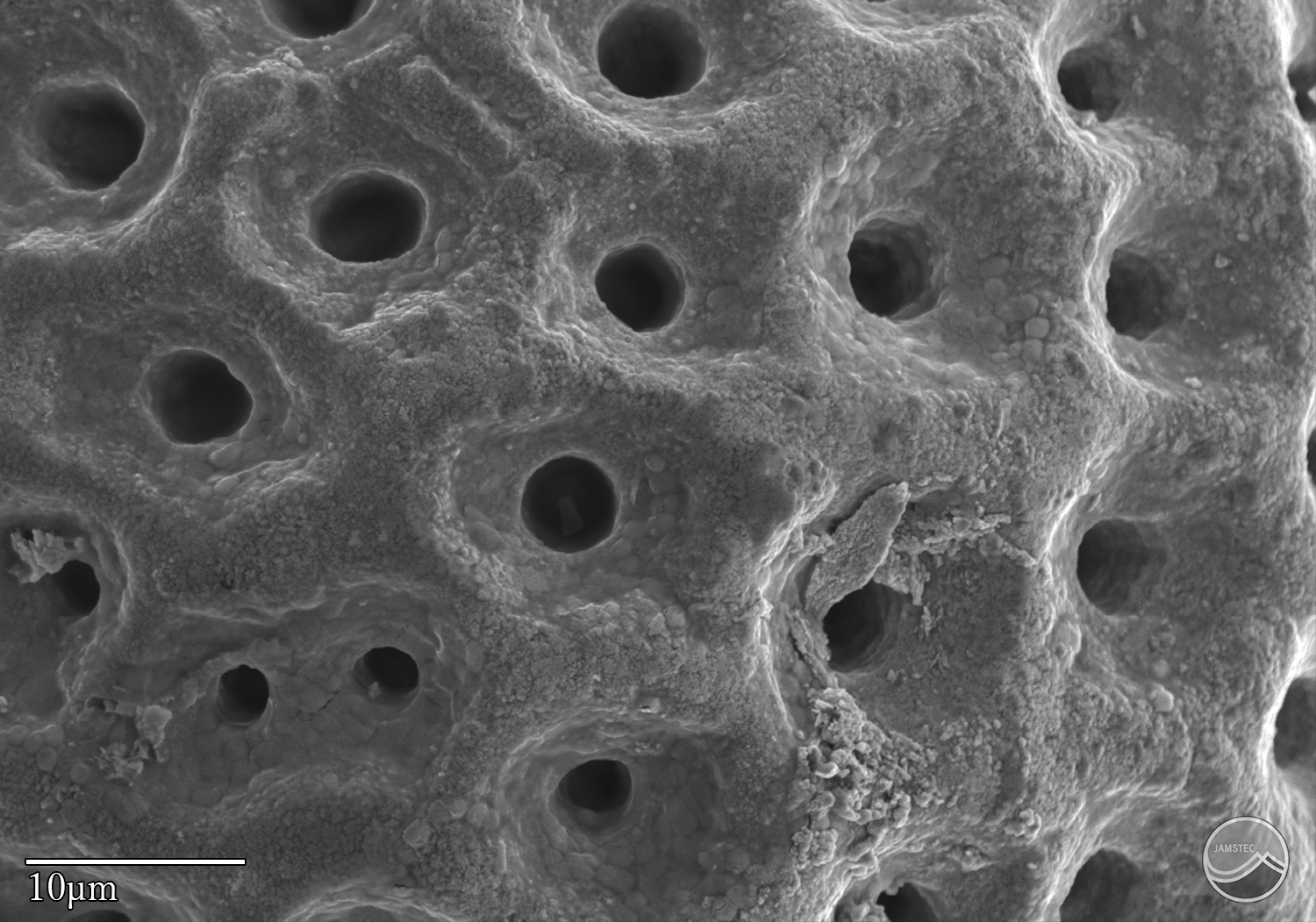

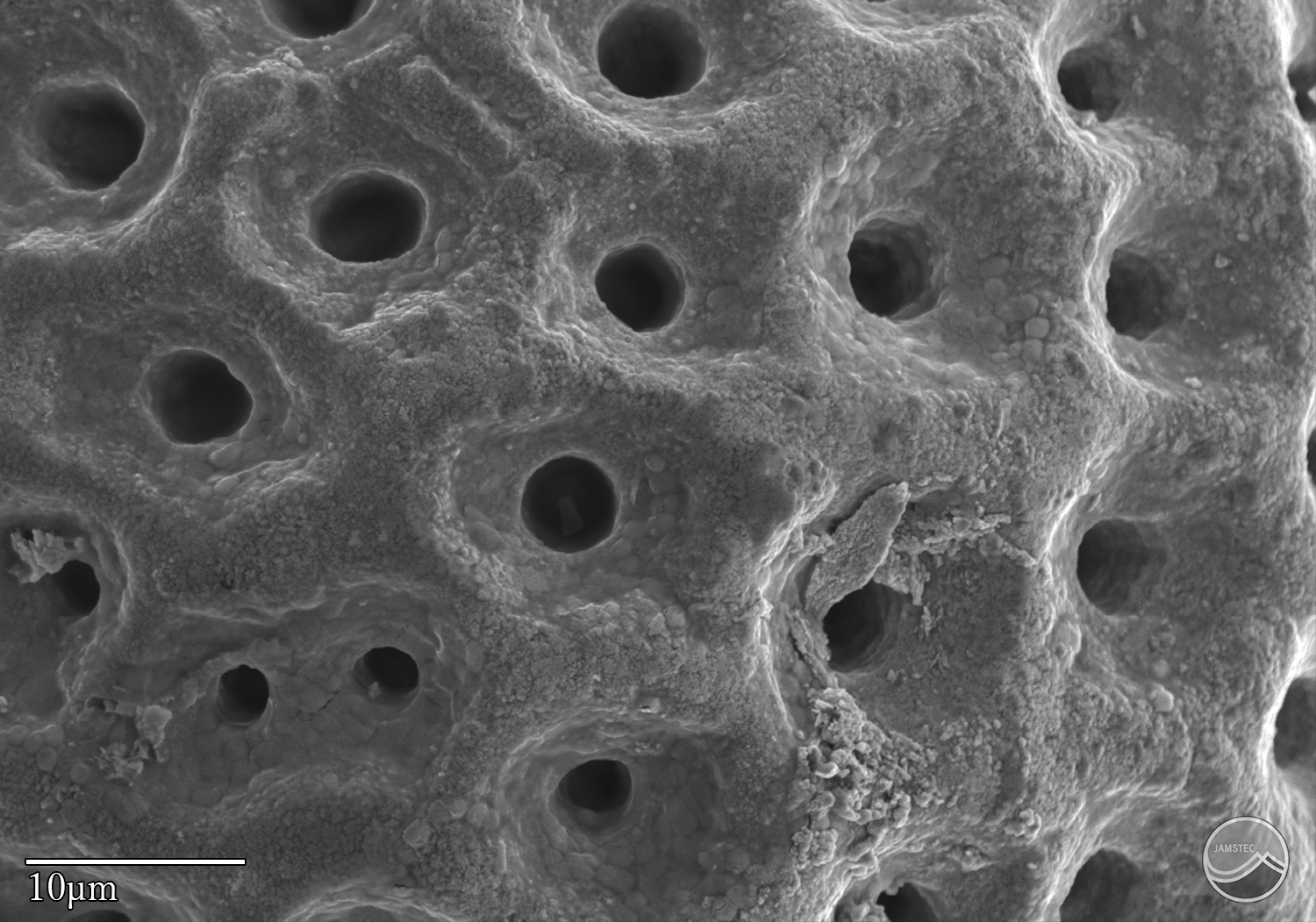

スケール:10μm

ネオグロボクアドリナ・デューテルトレイ Neogloboquadrina dutertrei スケール:10μm

表面構造の拡大

ネオグロボクアドリナ・デューテルトレイ Neogloboquadrina dutertrei スケール:10μm

表面構造の拡大

コラム、まめ知識など

ごつごつしたからの表面と、大きな骨格が特徴のザラメマキウキダマです。和名の由来は、表面がハニカム構造でざら目のように見えることによります。赤道域から温帯にまで幅広く産出します。殻は頑丈で溶けにくいため、化石としてもよく保存されます。