浮遊性有孔虫データベース

Pulleniatina obliquiloculata (PARKER & JONES)

プレニアティナ・オブリキュイロキュラータ Pulleniatina obliquiloculata

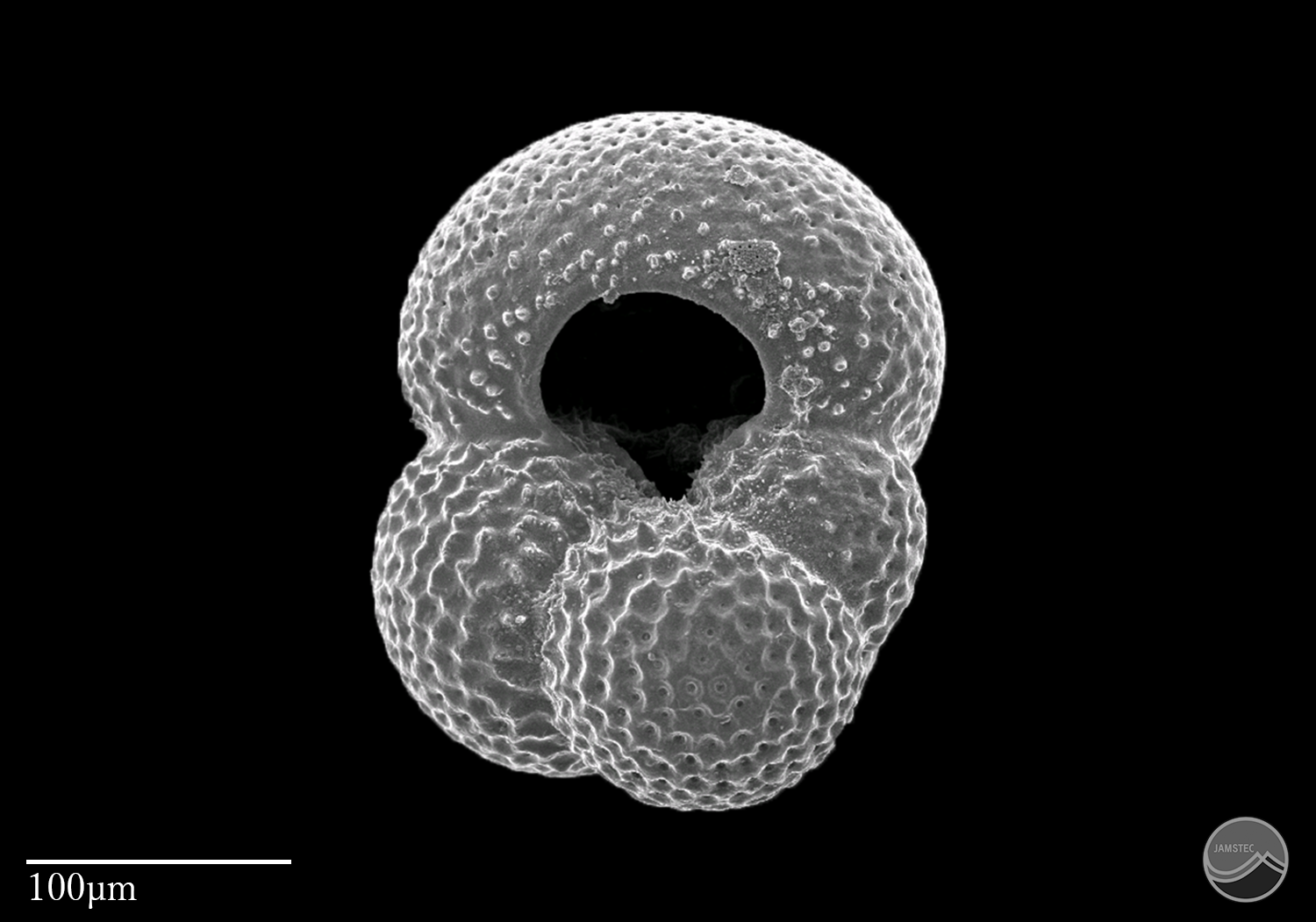

ネジレマキウキダマのタイプ種。殻は大型になり、殻全体でみると球形に近い。幼体は皮層をもたないため、異なる種に見えるため注意が必要である。幼体は卵型の房室をもち、表面には大きめの壁孔(pore)が一様に分布し、臍部に大きな主口孔をもつ。成長の後期に皮層で覆われるため、光学顕微鏡下では陶器のような平滑な光沢を示すようになる。殻は成長初期にはトロコイド状旋回であるが、旋回軸が成長とともにねじれてゆくねじれ旋回(streptospiral)となる。低緯度から中緯度に産出し、赤道域にもっとも産出が多い。

読み

プレニアティナ・オブリキュイロキュラータ

和名

ネジレマキウキダマ

分類

FORAMINIFERA - グロボタラメア綱 - ロタリイダ目 - グロビゲリニダ亜目 - グロボロタリオイデア上科 - グロボロタリイダエ科 - ネジレマキウキダマ属

時代

現生

特徴

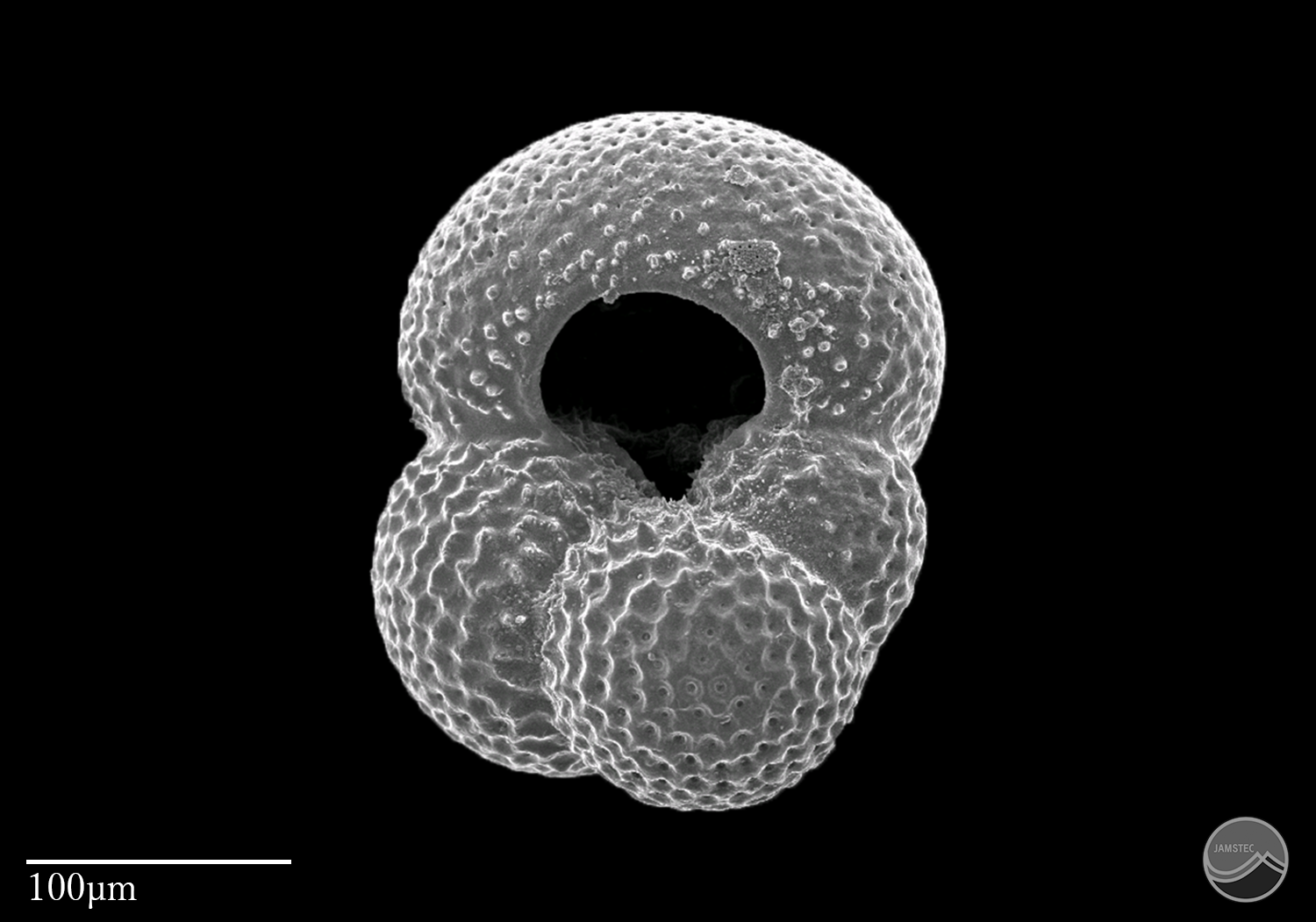

ネジレマキウキダマのタイプ種。殻は大型になり、殻全体でみると球形に近い。幼体は皮層をもたないため、異なる種に見えるため注意が必要である。幼体は卵型の房室をもち、表面には大きめの壁孔(pore)が一様に分布し、臍部に大きな主口孔をもつ。成長の後期に皮層で覆われるため、光学顕微鏡下では陶器のような平滑な光沢を示すようになる。殻は成長初期にはトロコイド状旋回であるが、旋回軸が成長とともにねじれてゆくねじれ旋回(streptospiral)となる。低緯度から中緯度に産出し、赤道域にもっとも産出が多い。

種名の変更履歴

Pulleniatina finalis BANNER & BLOW, 1967

サンプリング情報

産地: [127°51.9'E,26°36.4'N]

採取日: 2003年12月2日 10:00AM

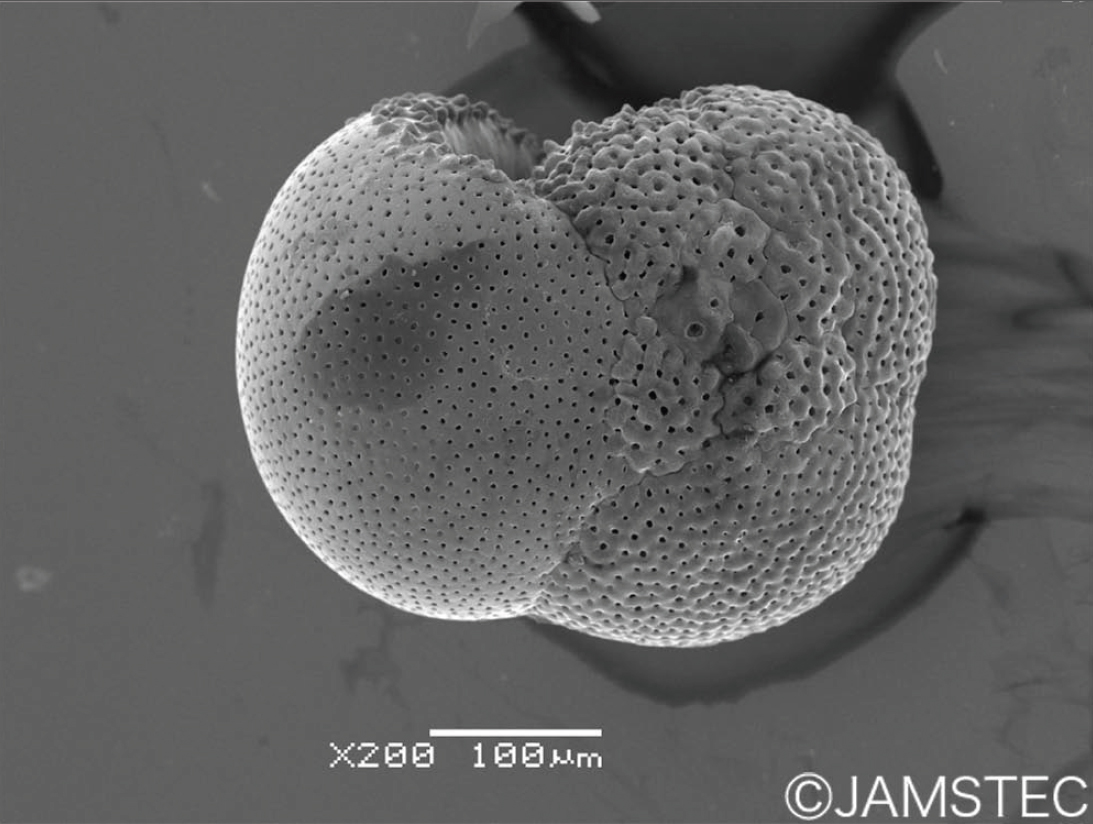

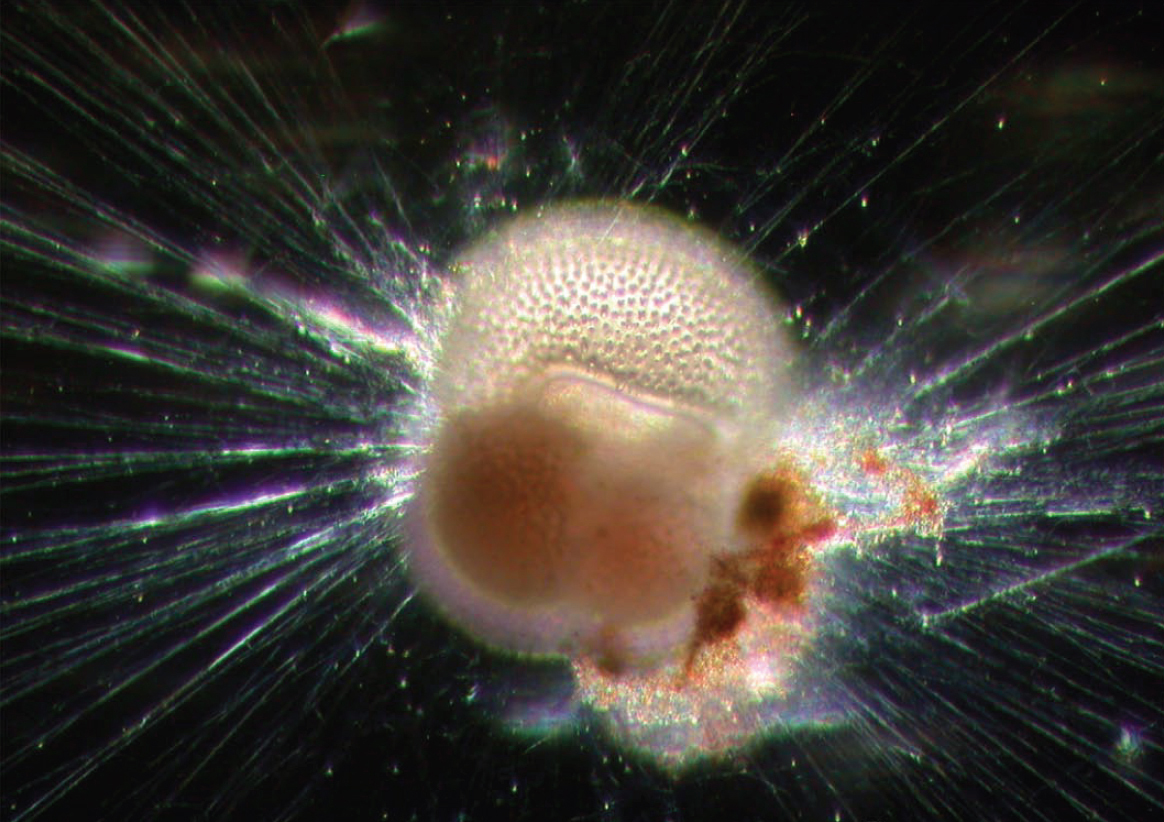

生きている姿

写真は東シナ海から採取されたものです。放射状に広がるのは仮足とよばれる細胞質が変化した糸状の足です。これを使って動物プランクトンを捕食します。

プレニアティナ・オブリキュイロキュラータ Pulleniatina obliquiloculata

浮遊時のすがた

プレニアティナ・オブリキュイロキュラータ Pulleniatina obliquiloculata

浮遊時のすがた2

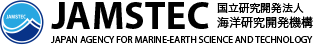

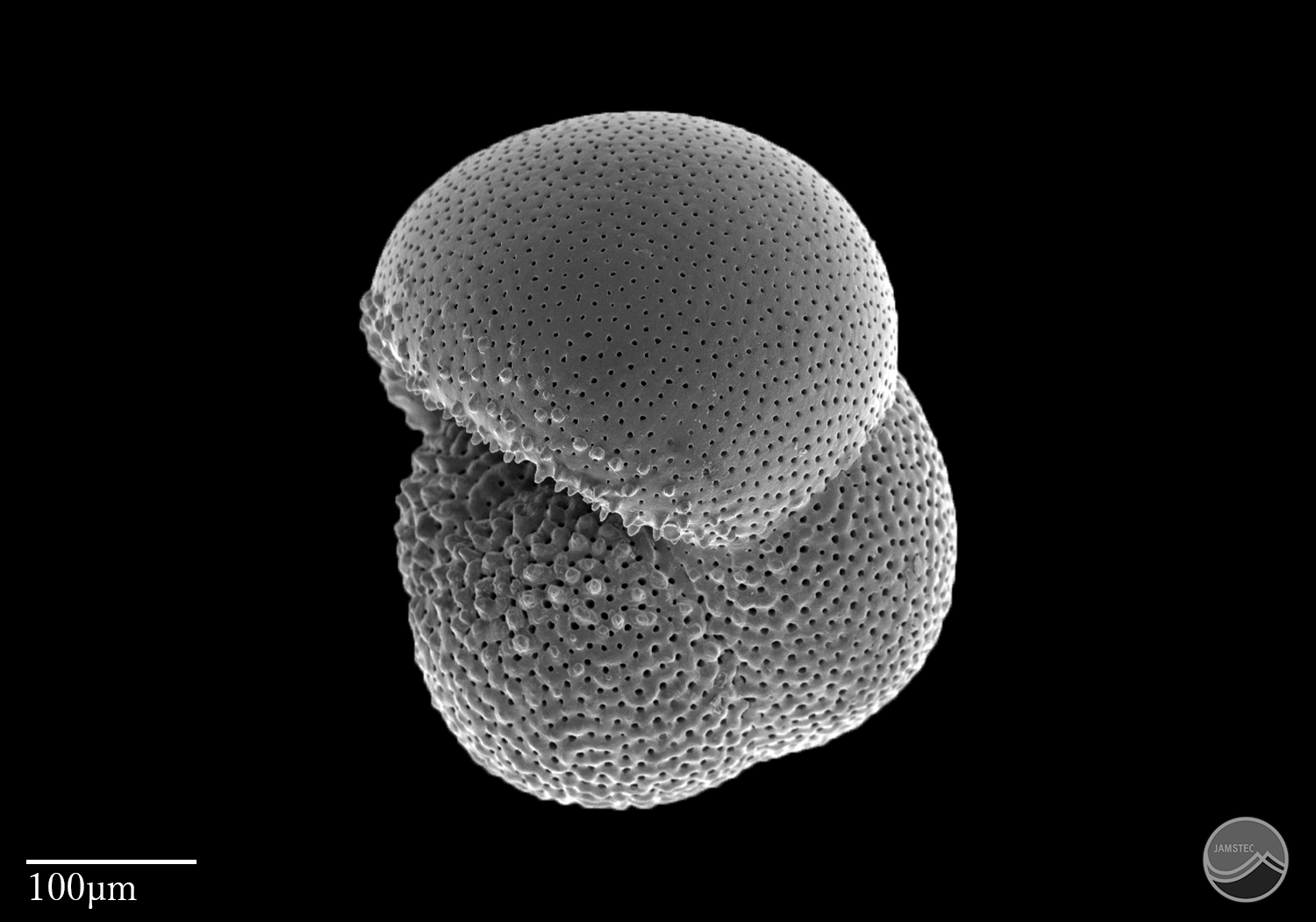

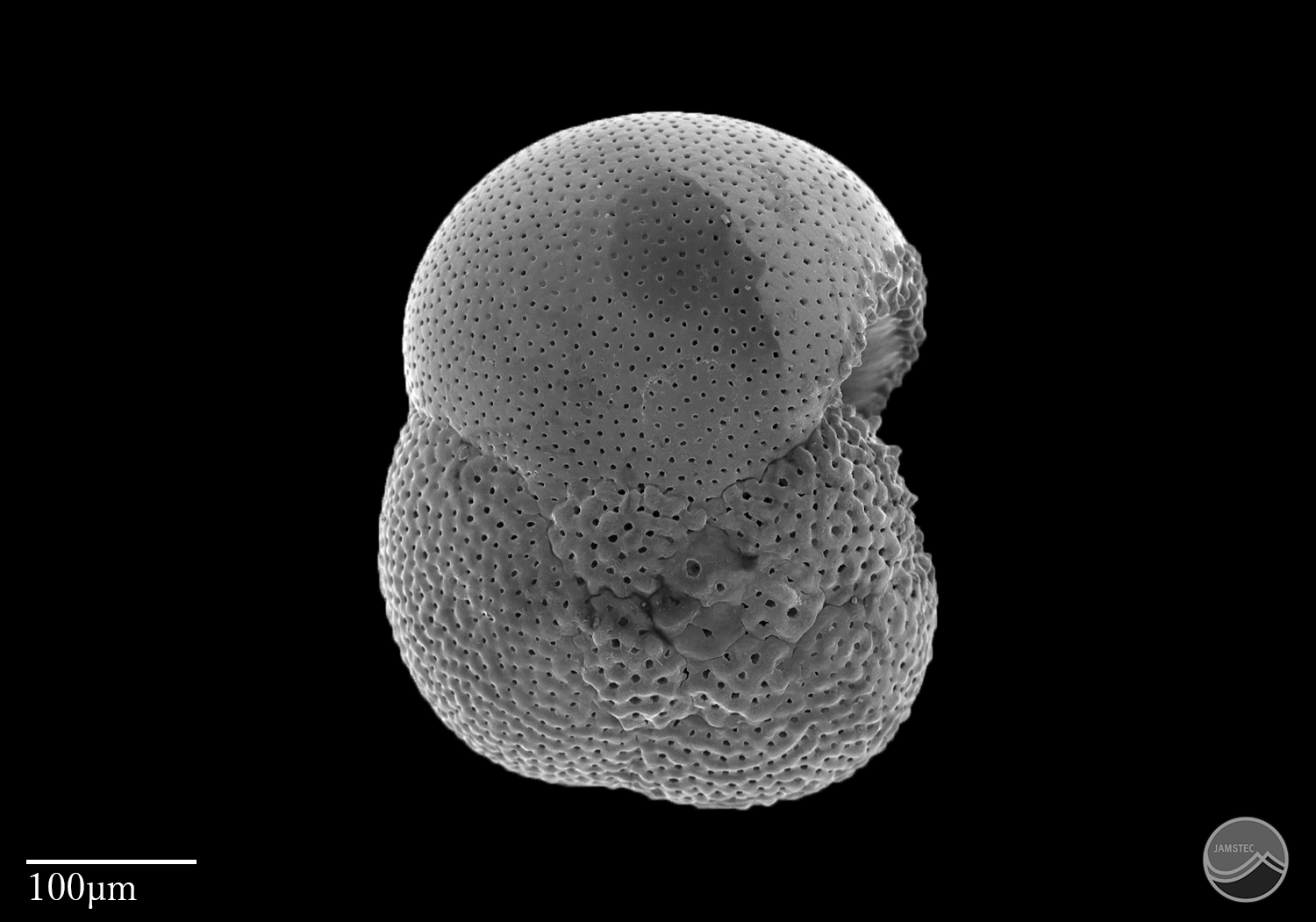

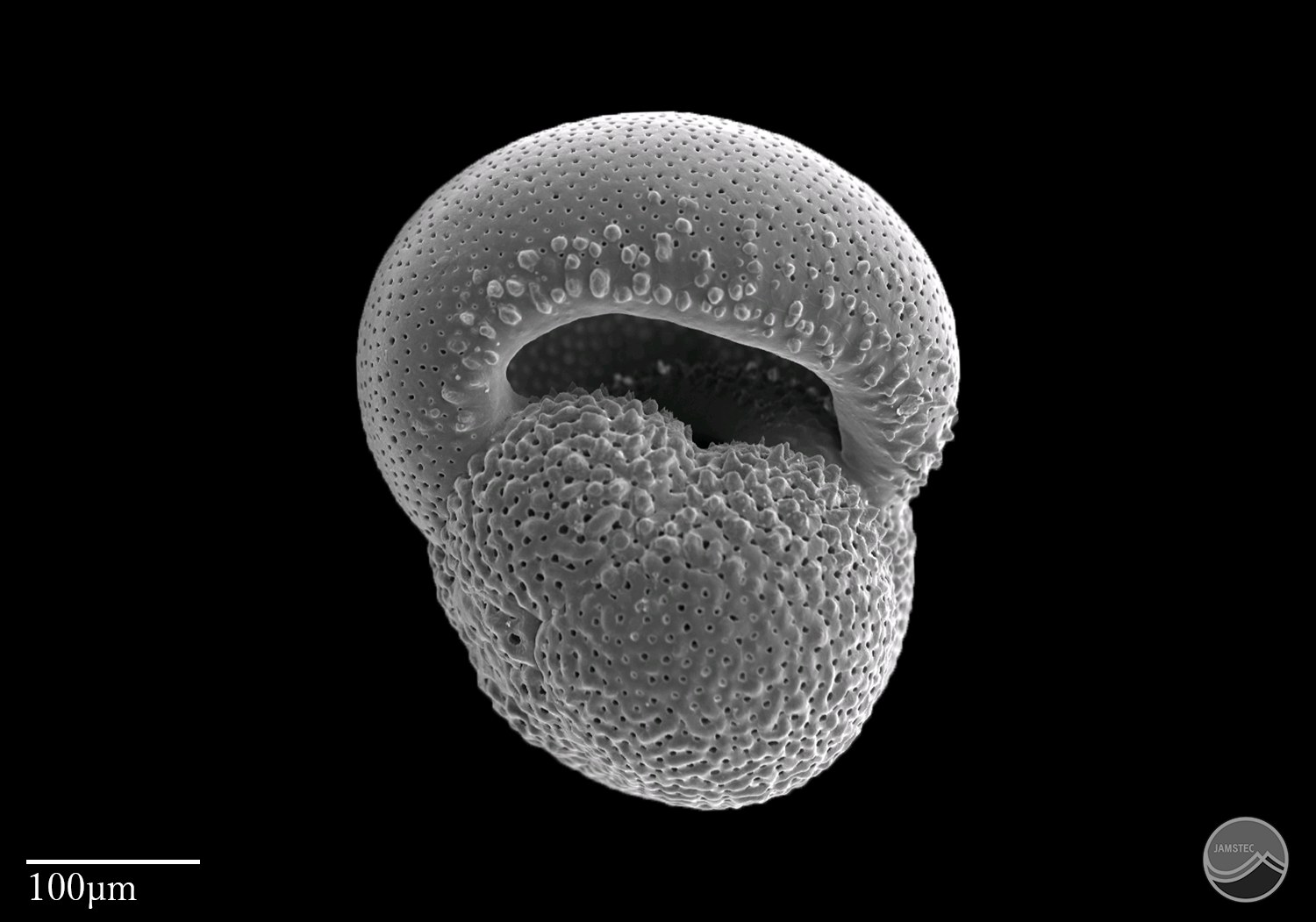

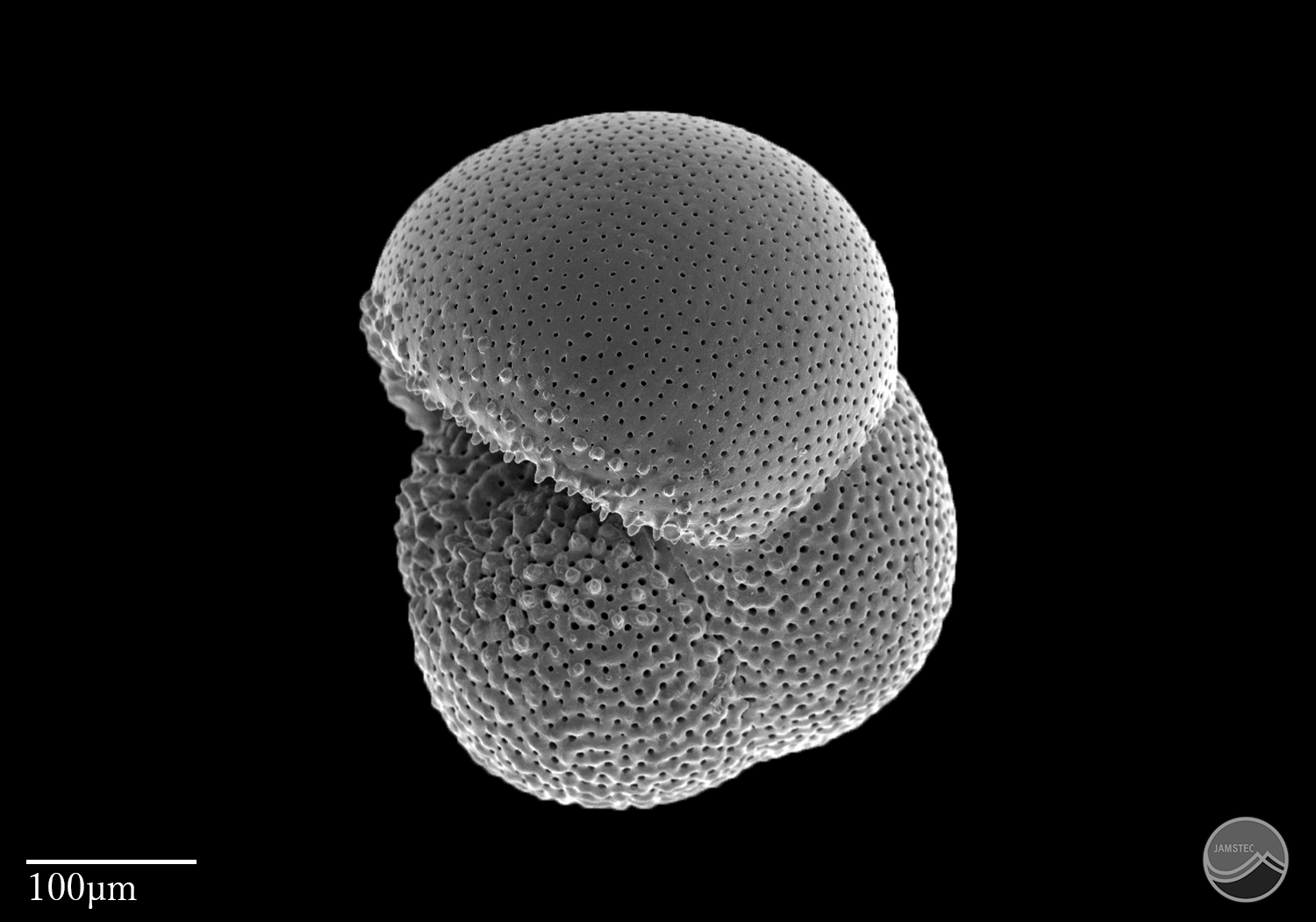

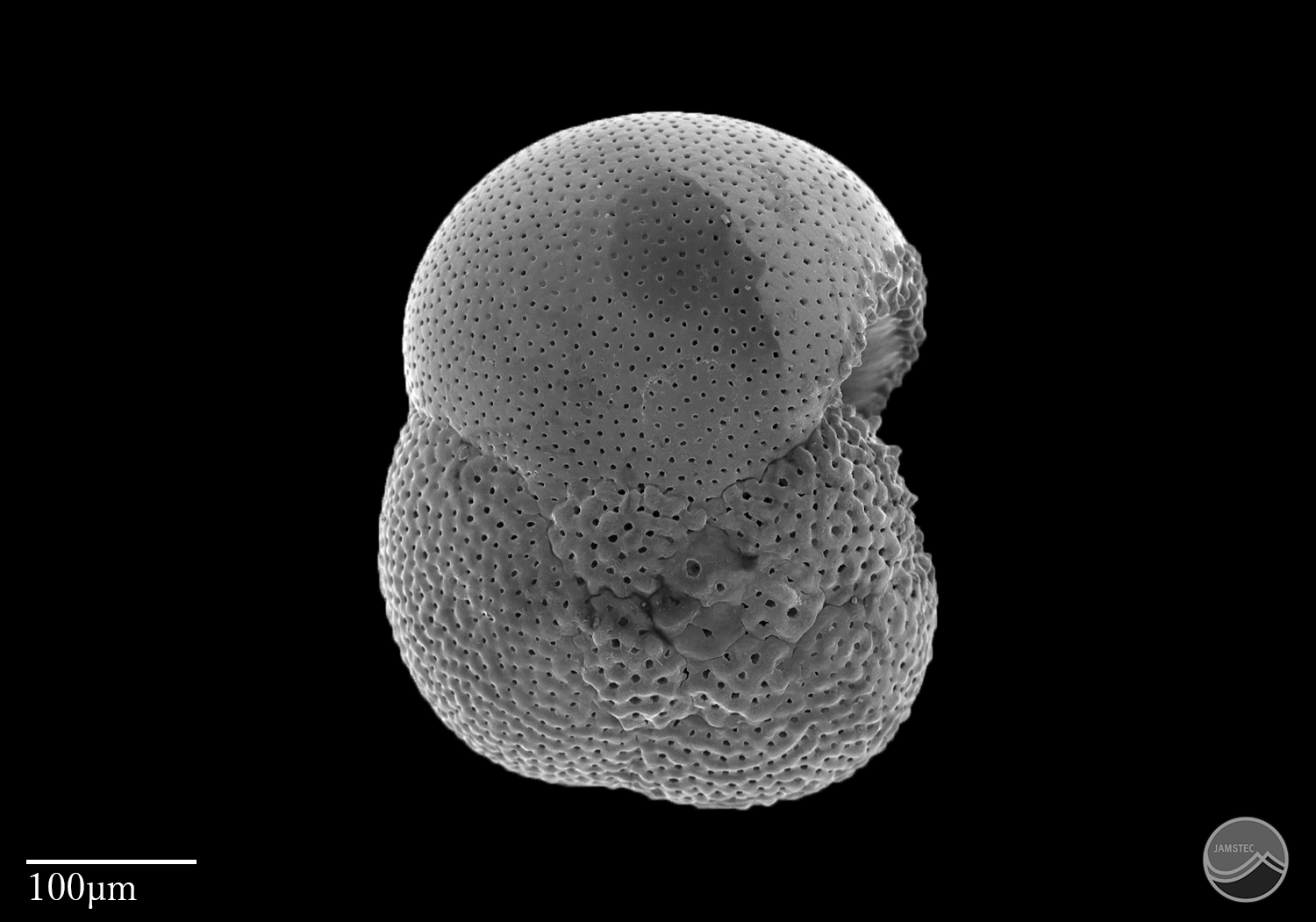

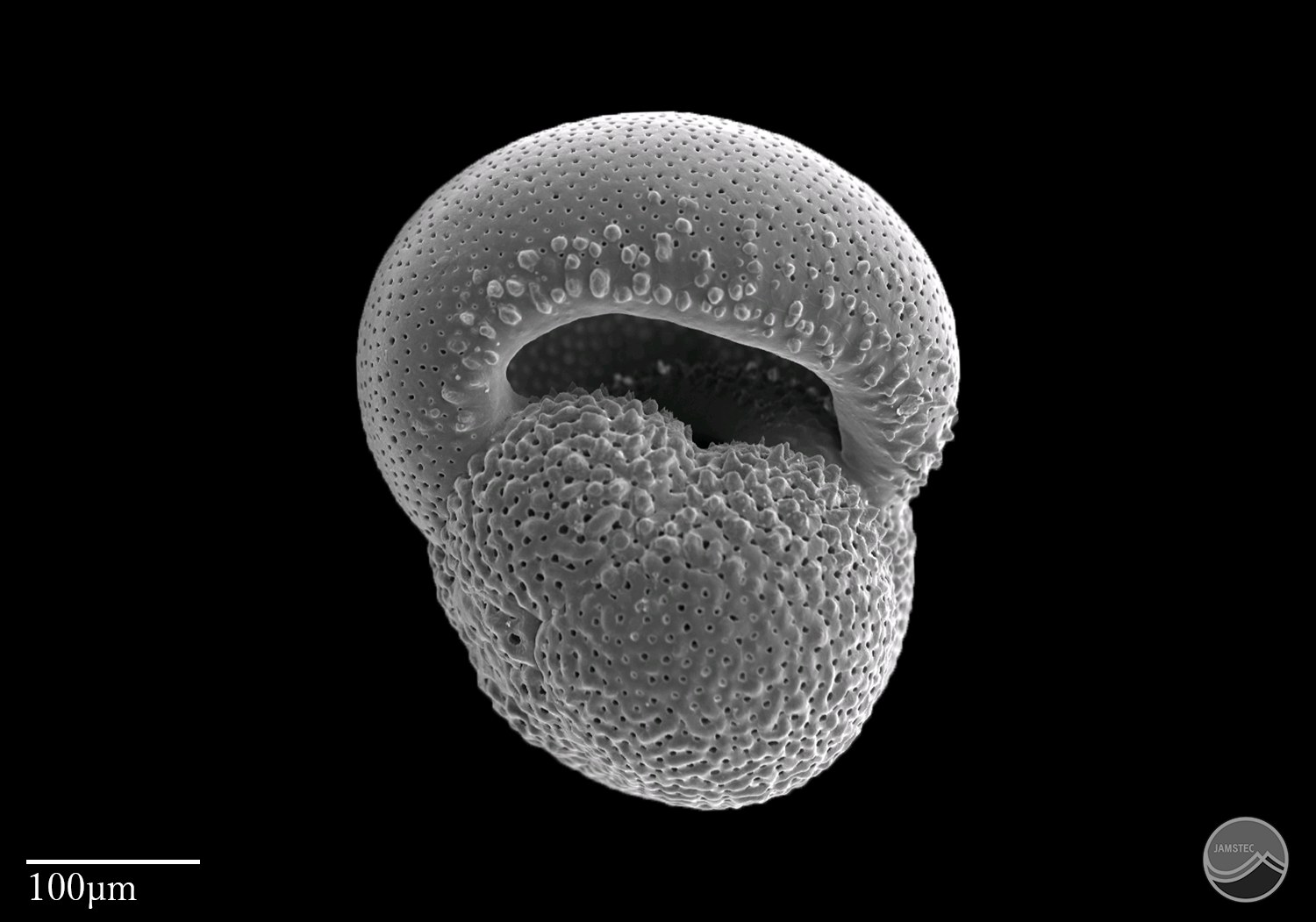

電子顕微鏡写真

スケール:100μm

プレニアティナ・オブリキュイロキュラータ Pulleniatina obliquiloculata スケール:100μm

臍側面

プレニアティナ・オブリキュイロキュラータ Pulleniatina obliquiloculata スケール:100μm

螺旋面

プレニアティナ・オブリキュイロキュラータ Pulleniatina obliquiloculata スケール:100μm

側面

プレニアティナ・オブリキュイロキュラータ Pulleniatina obliquiloculata スケール:100μm

臍側面(幼体)

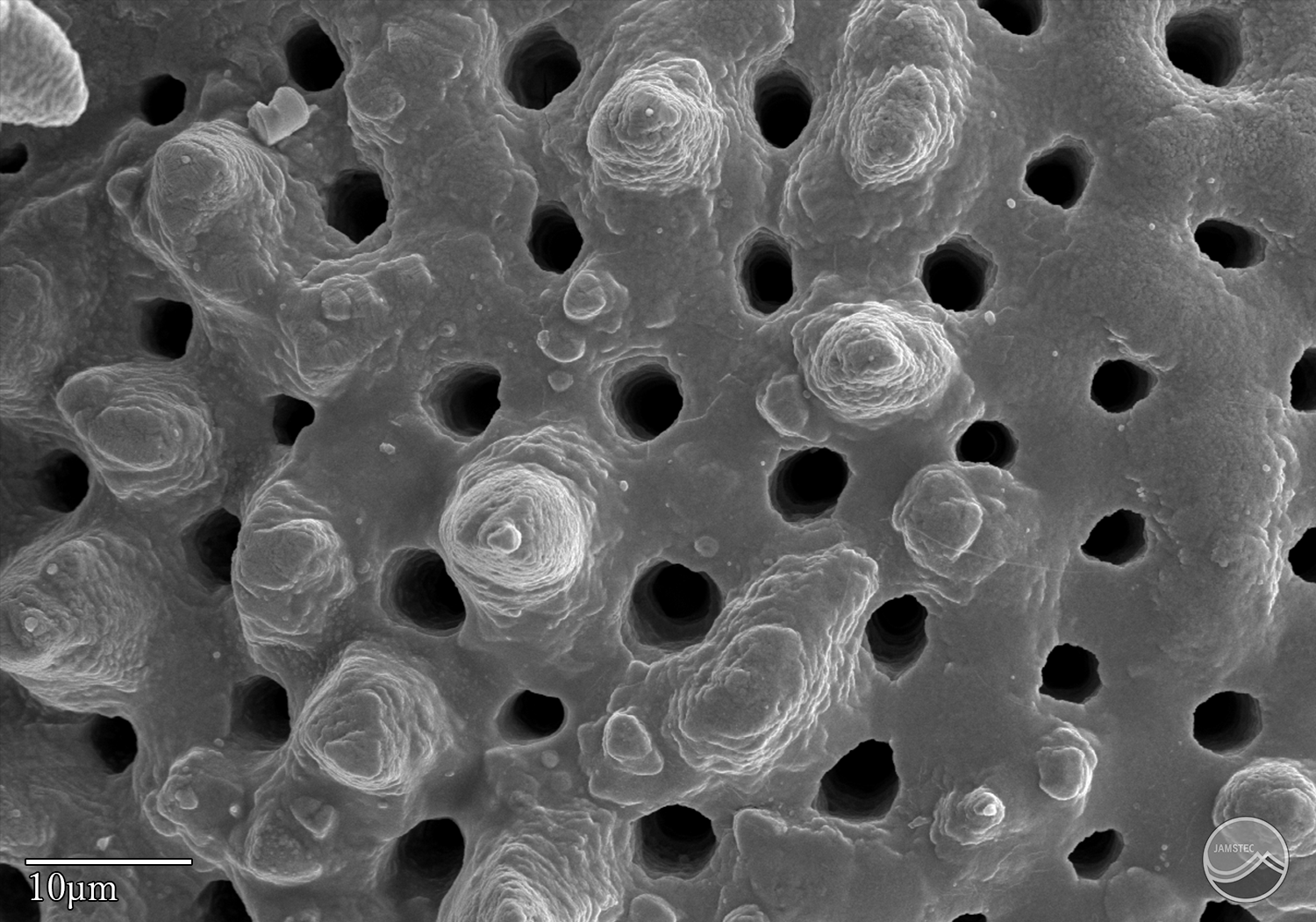

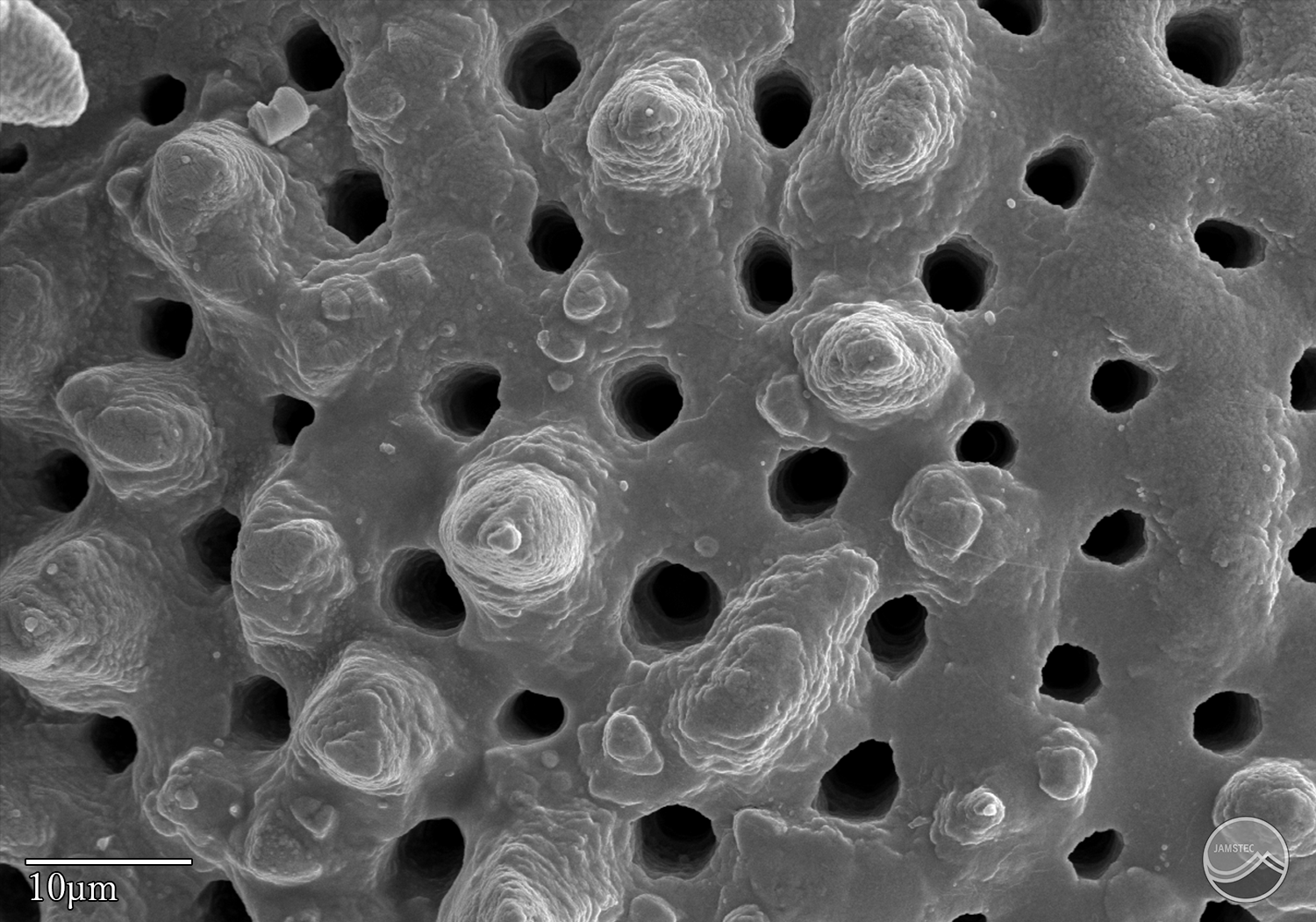

スケール:10μm

プレニアティナ・オブリキュイロキュラータ Pulleniatina obliquiloculata スケール:10μm

亜成体、表面構造の拡大

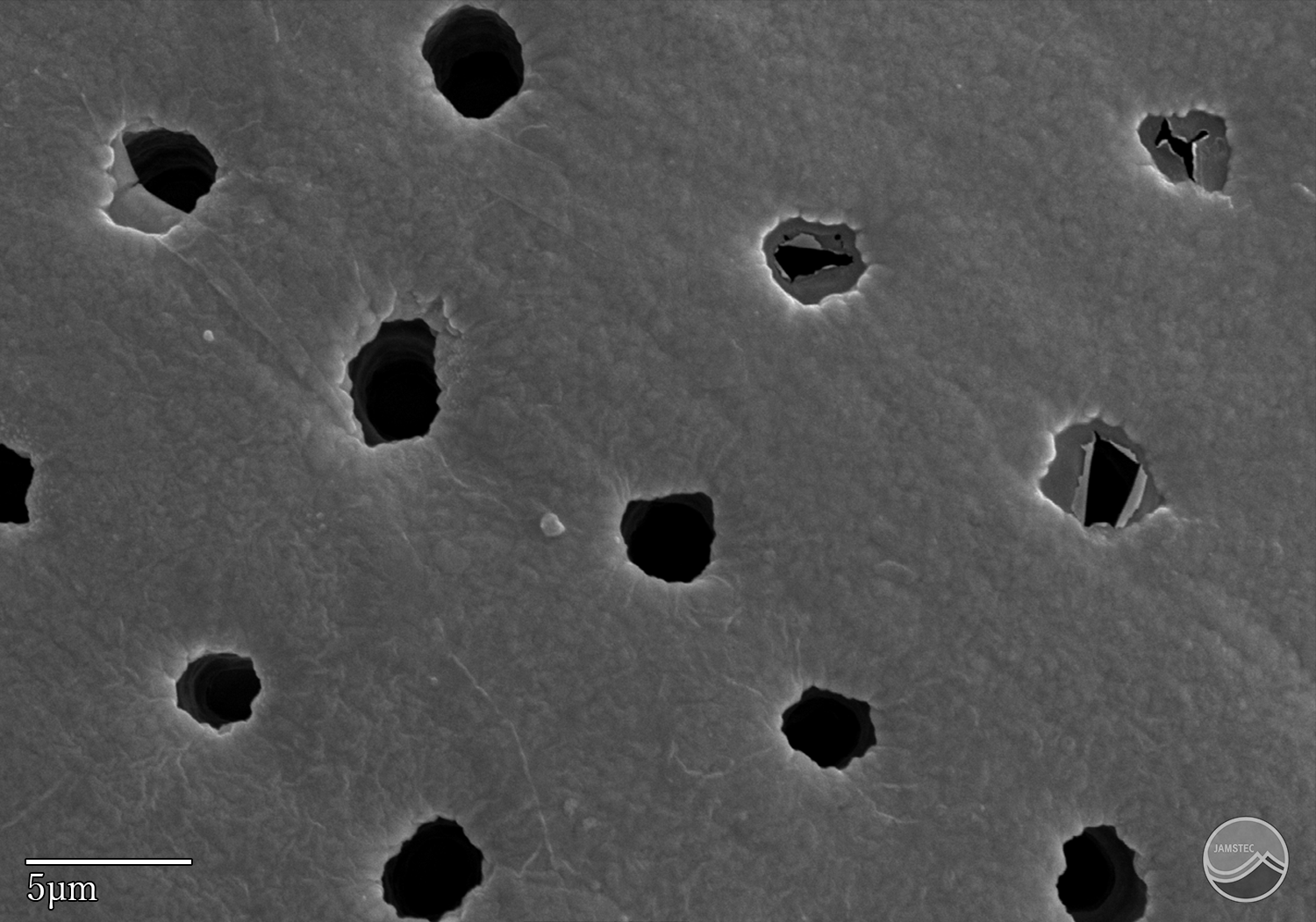

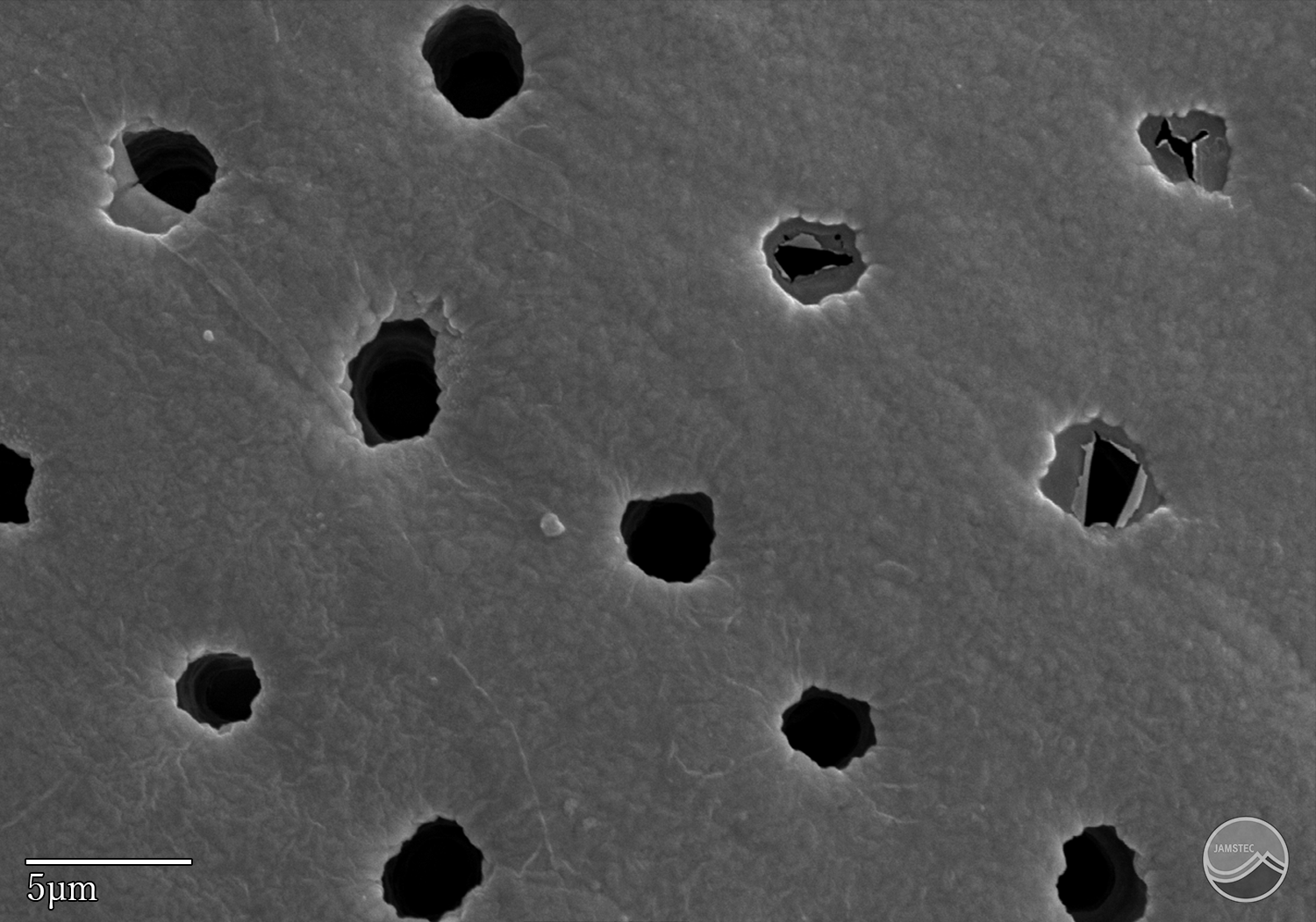

スケール:5μm

プレニアティナ・オブリキュイロキュラータ Pulleniatina obliquiloculata スケール:5μm

成体、表面構造の拡大

コラム、まめ知識など

ネジレマキウキダマは西赤道太平洋にもっとも多く出現し、黒潮に乗って日本近海に到達します。東シナ海では黒潮指標種として知られています。この殻は大型で、表面の二次石灰化層は陶器のような特徴的な光沢があるので、見分けるのは比較的容易です。幼体(上の電子顕微鏡写真)はこの特徴的な表面光沢を持ちませんので、巻き方と表面の構造より判別します。