浮遊性有孔虫データベース

Sphaeroidinella dehiscens (PARKER & JONES)

スファエロイディネラ・デヒッセンス Sphaeroidinella dehiscens

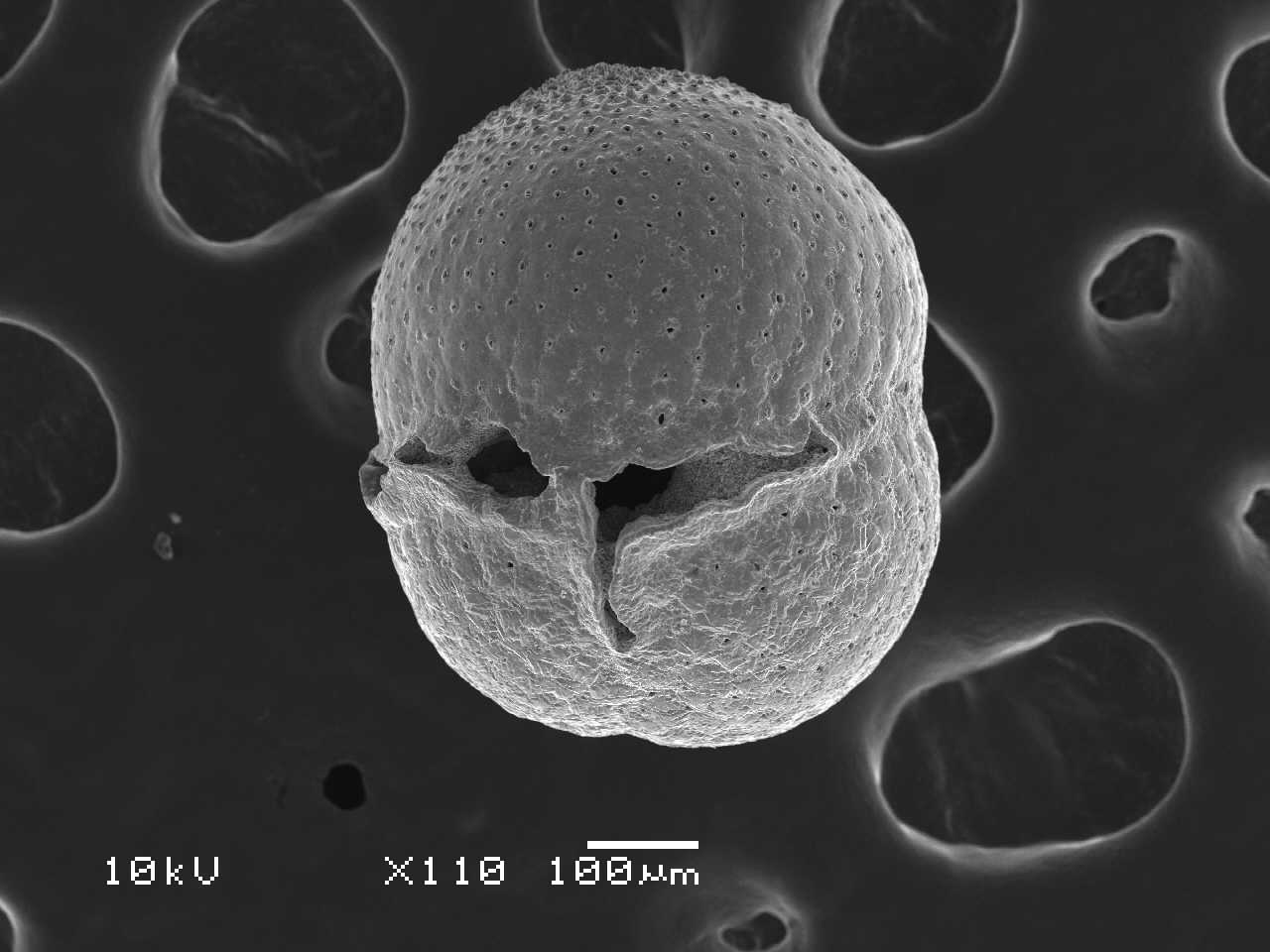

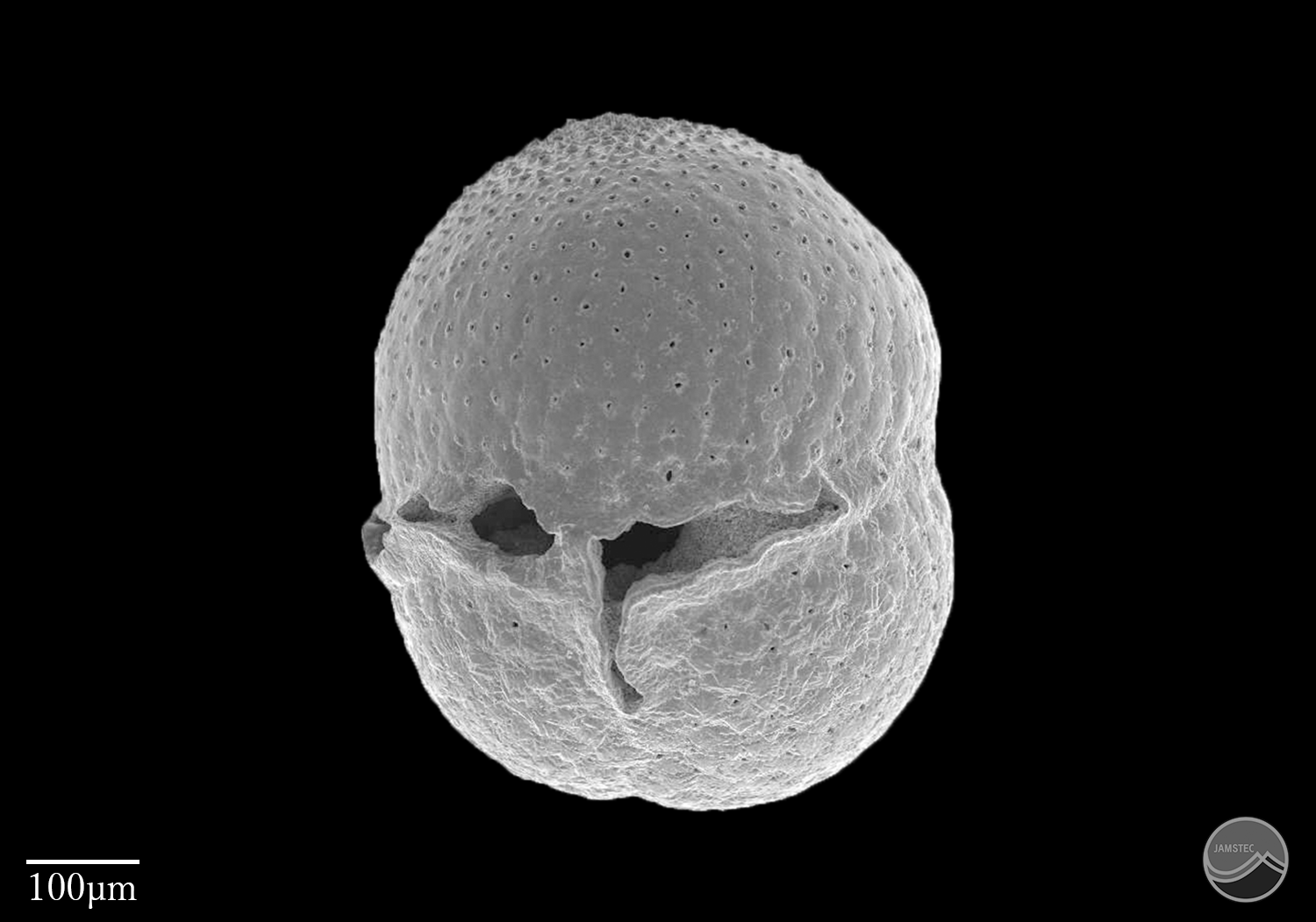

ダルマウキダマのタイプ種である。本種は成長の初期ではミツウキダマ属のように蜂の巣状の壁孔で覆われ,棘(スパイン)をもつが、成長の最後期で、厚く光沢のある皮層(cortex)で覆われ,かつ補口孔をもつことで特徴づけられる。開口縁に沿って外側にめくれ上がったような厚い口孔縁が発達する。成体の壁孔の表面には、微小な壁孔(pore)が分布する。最終旋回は密接した3つの室で構成され、ダルマのような容姿となる。主口孔、補口孔はともに狭く,厚い皮層にできた裂け目のような印象となる。皮層は緻密で厚いため、海中または堆積後の溶解の影響を免れ、大深度の堆積物中に多く産出する場合がある。殻の最大長径は約1.1mm。赤道域〜中緯度域に産出する。渦鞭毛藻の共生藻をもつ。

読み

スファエロイディネラ・デヒッセンス

和名

ダルマウキダマ

分類

FORAMINIFERA - グロボタラメア綱 - ロタリイダ目 - グロビゲリニダ亜目 - グロビゲリノイデア上科 - グロビゲリニダエ科 - ダルマウキダマ属

時代

現生

特徴

ダルマウキダマのタイプ種である。本種は成長の初期ではミツウキダマ属のように蜂の巣状の壁孔で覆われ,棘(スパイン)をもつが、成長の最後期で、厚く光沢のある皮層(cortex)で覆われ,かつ補口孔をもつことで特徴づけられる。開口縁に沿って外側にめくれ上がったような厚い口孔縁が発達する。成体の壁孔の表面には、微小な壁孔(pore)が分布する。最終旋回は密接した3つの室で構成され、ダルマのような容姿となる。主口孔、補口孔はともに狭く,厚い皮層にできた裂け目のような印象となる。皮層は緻密で厚いため、海中または堆積後の溶解の影響を免れ、大深度の堆積物中に多く産出する場合がある。殻の最大長径は約1.1mm。赤道域〜中緯度域に産出する。渦鞭毛藻の共生藻をもつ。

種名の変更履歴

Sphaeroidinella dehiscens excavata BANNER & BLOW, 1965

電子顕微鏡写真

スケール:100μm

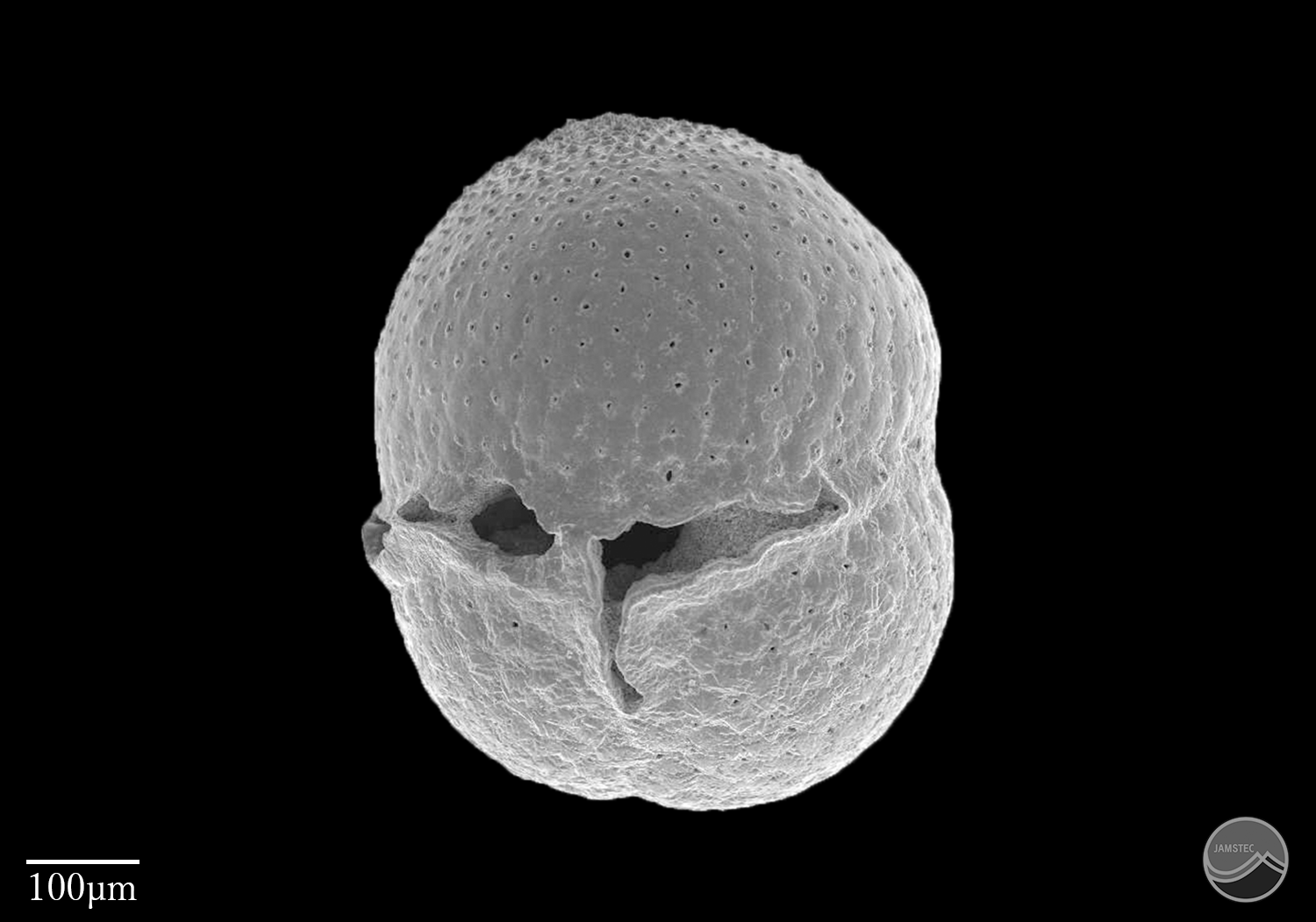

スファエロイディネラ・デヒッセンス Sphaeroidinella dehiscens スケール:100μm

臍側面

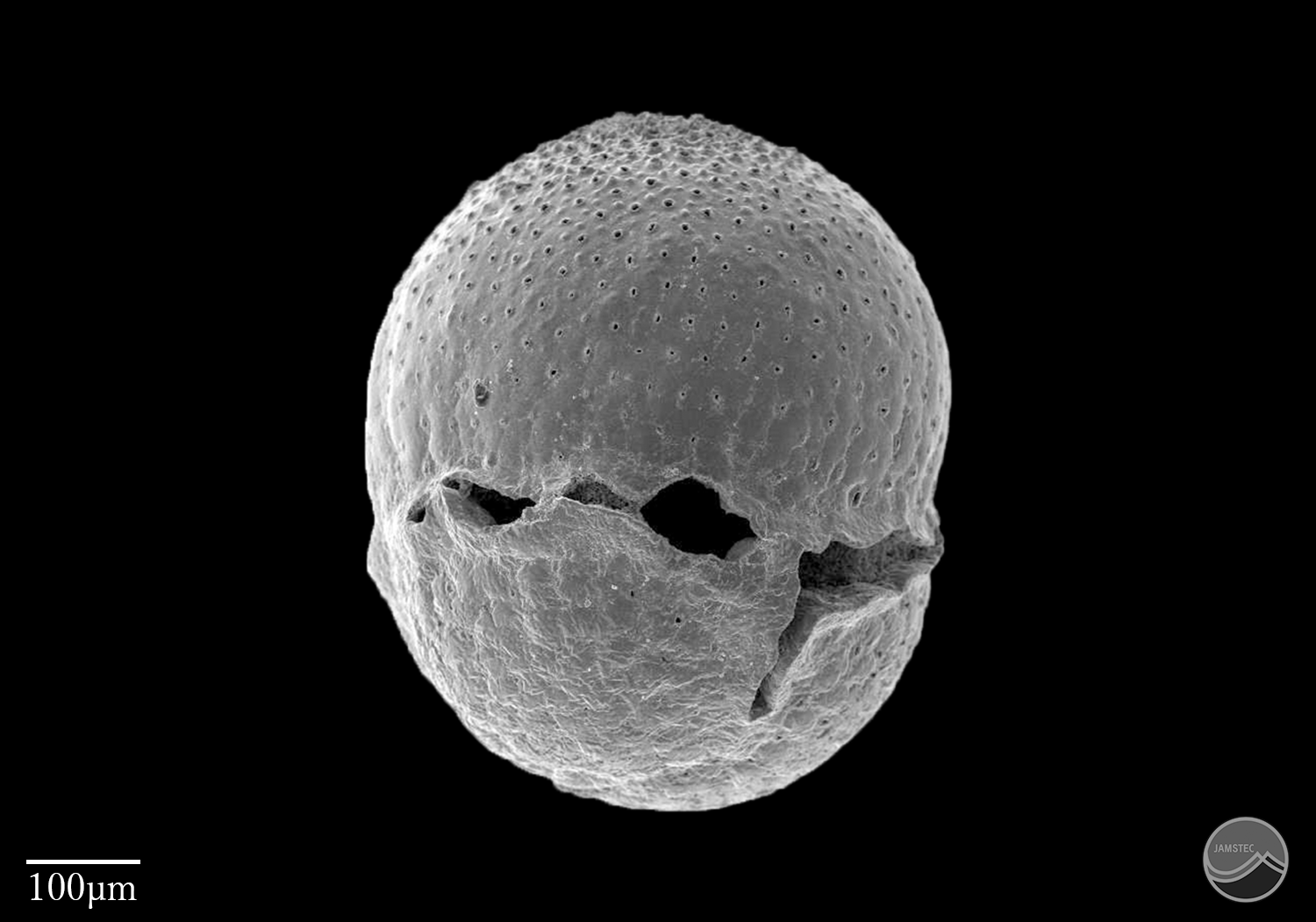

スファエロイディネラ・デヒッセンス Sphaeroidinella dehiscens スケール:100μm

側面

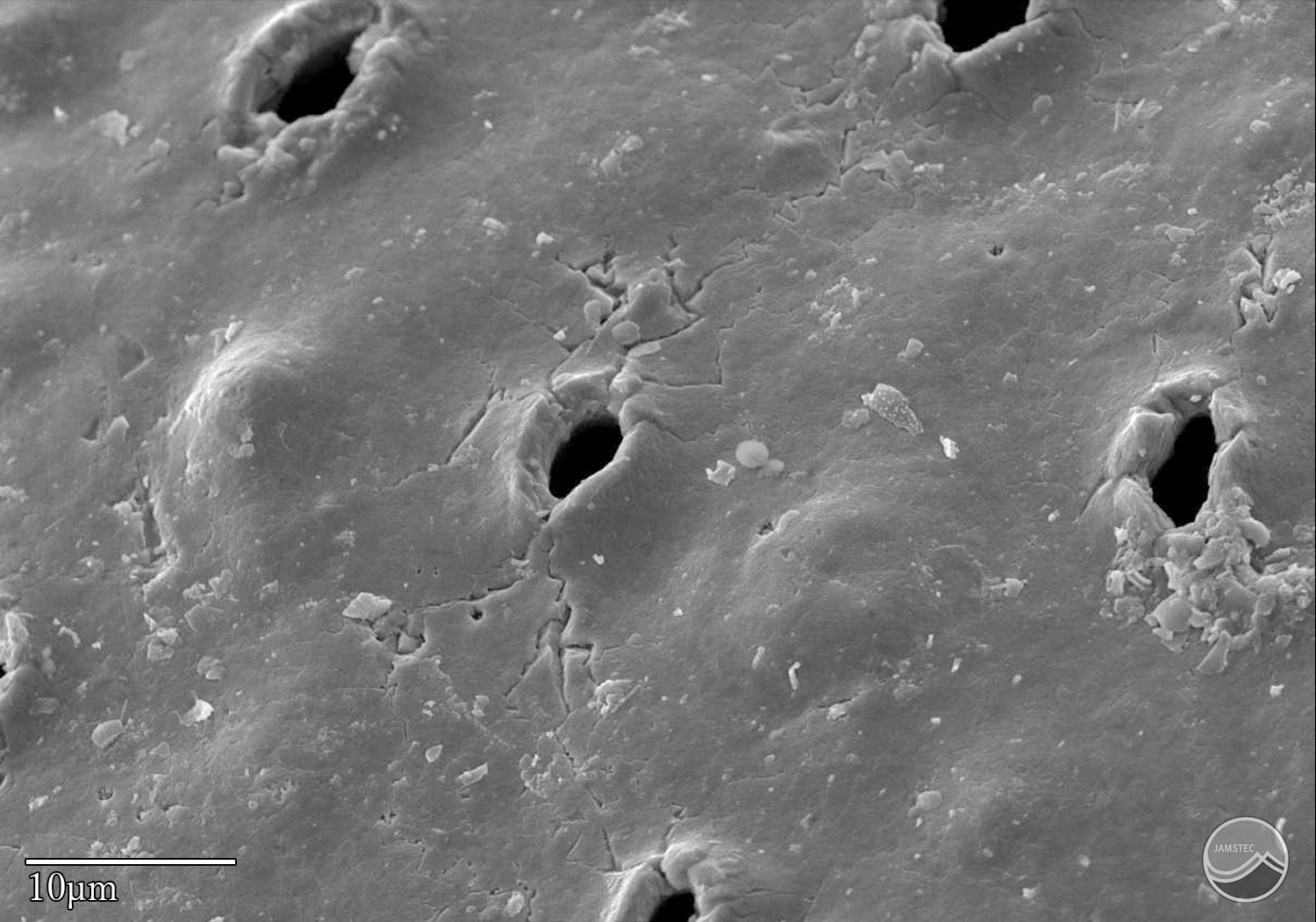

スケール:10μm

スファエロイディネラ・デヒッセンス Sphaeroidinella dehiscens スケール:10μm

表面構造の拡大

コラム、まめ知識など

和名は、成体の殻全体がつるんとしてダルマのようにみえることから、ダルマウキダマと名づけられました。

種小名(dehiscens)はその名の通り、縫合線部分のデヒセンス(dehiscence: 裂開、あるいは縫合不全の意味)であります。最外殻が緻密で厚い炭酸カルシウム結晶よりなるため、現生の浮遊性有孔虫のなかでもっとも頑丈であり、他の浮遊性有孔虫が溶けて無くなってしまうような深海でも完全な殻として産出することがあります。

このデータベースの標本は、西赤道太平洋の海底堆積物から産出したものです。

種小名(dehiscens)はその名の通り、縫合線部分のデヒセンス(dehiscence: 裂開、あるいは縫合不全の意味)であります。最外殻が緻密で厚い炭酸カルシウム結晶よりなるため、現生の浮遊性有孔虫のなかでもっとも頑丈であり、他の浮遊性有孔虫が溶けて無くなってしまうような深海でも完全な殻として産出することがあります。

このデータベースの標本は、西赤道太平洋の海底堆積物から産出したものです。