浮遊性有孔虫データベース

Tenuitellita iota (PARKER)

テヌイテリータ・イオタ Tenuitellita iota

ヒラコテリウキダマのタイプ種である。殻は小さく、平面旋回に近い低いトロコイド状旋回である。最終旋回は4~5室からなる。房室は亜球形~やや平坦である。主口孔は低いアーチ状で、臍部から臍外部に位置し、舌状のフラップをもつが、最終室は臍部から臍面の縫合線に沿って平坦な疱状板となり臍面を覆う。多くの個体で主口孔,補口孔は薄いリップをもつ。殻表面には極小(0.5 µm以下)の壁孔が分布し、また小型の小突起または結晶粒(crystallites)が分布する。殻は薄く光学顕微鏡下では光沢をもち透明に見えるものや、テリウキダマ属のように光沢はあるが白濁して見えるものもある。殻の最大長径は約0.2mm。熱帯〜温帯で産出する。

読み

テヌイテリータ・イオタ

和名

ヒラコテリウキダマ

分類

FORAMINIFERA - グロボタラメア綱 - ロタリイダ目 - グロビゲリニダ亜目 - キャンデイノイデア上科 - キャンデイニダエ科 - ヒラコテリウキダマ属

時代

現生

特徴

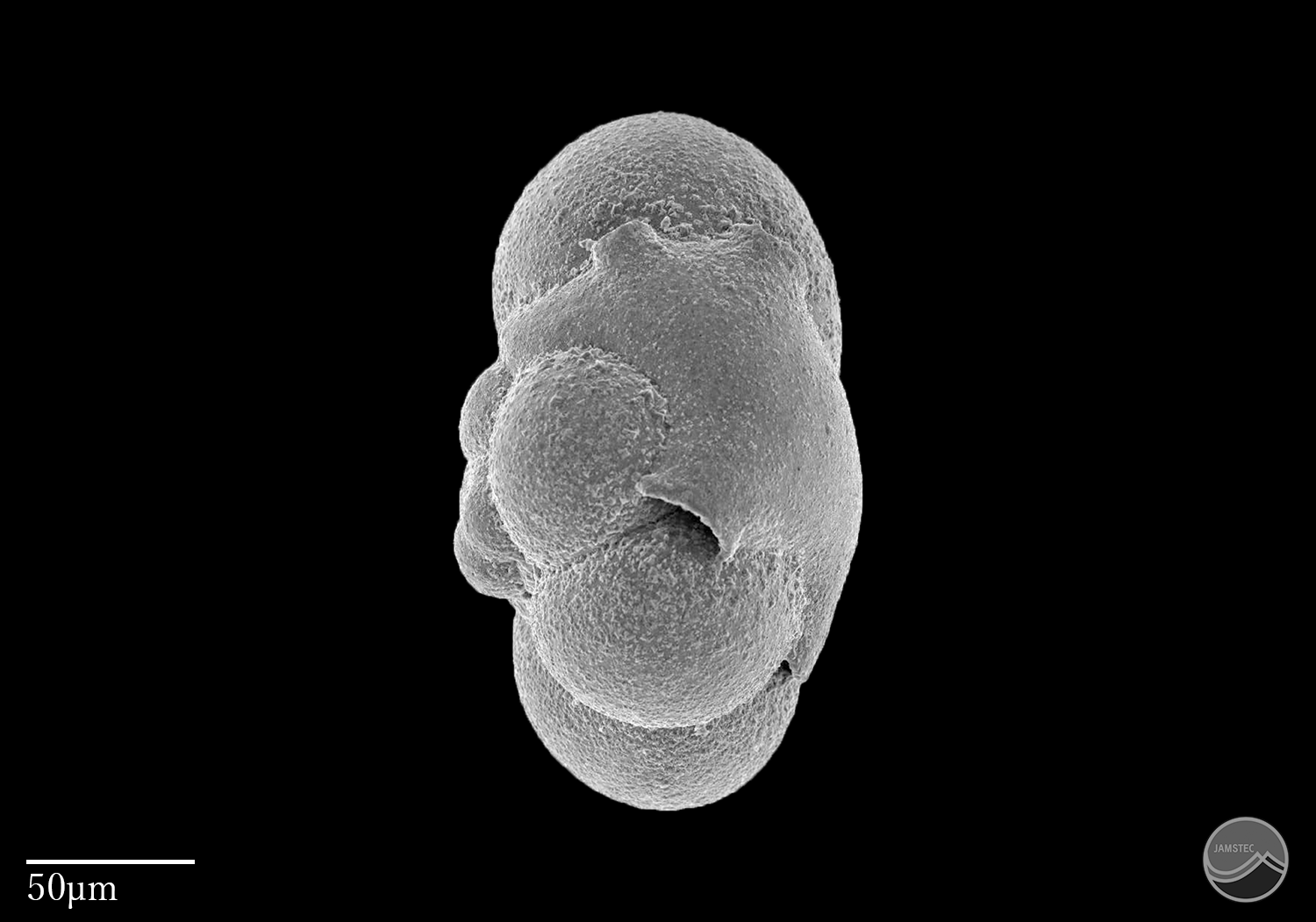

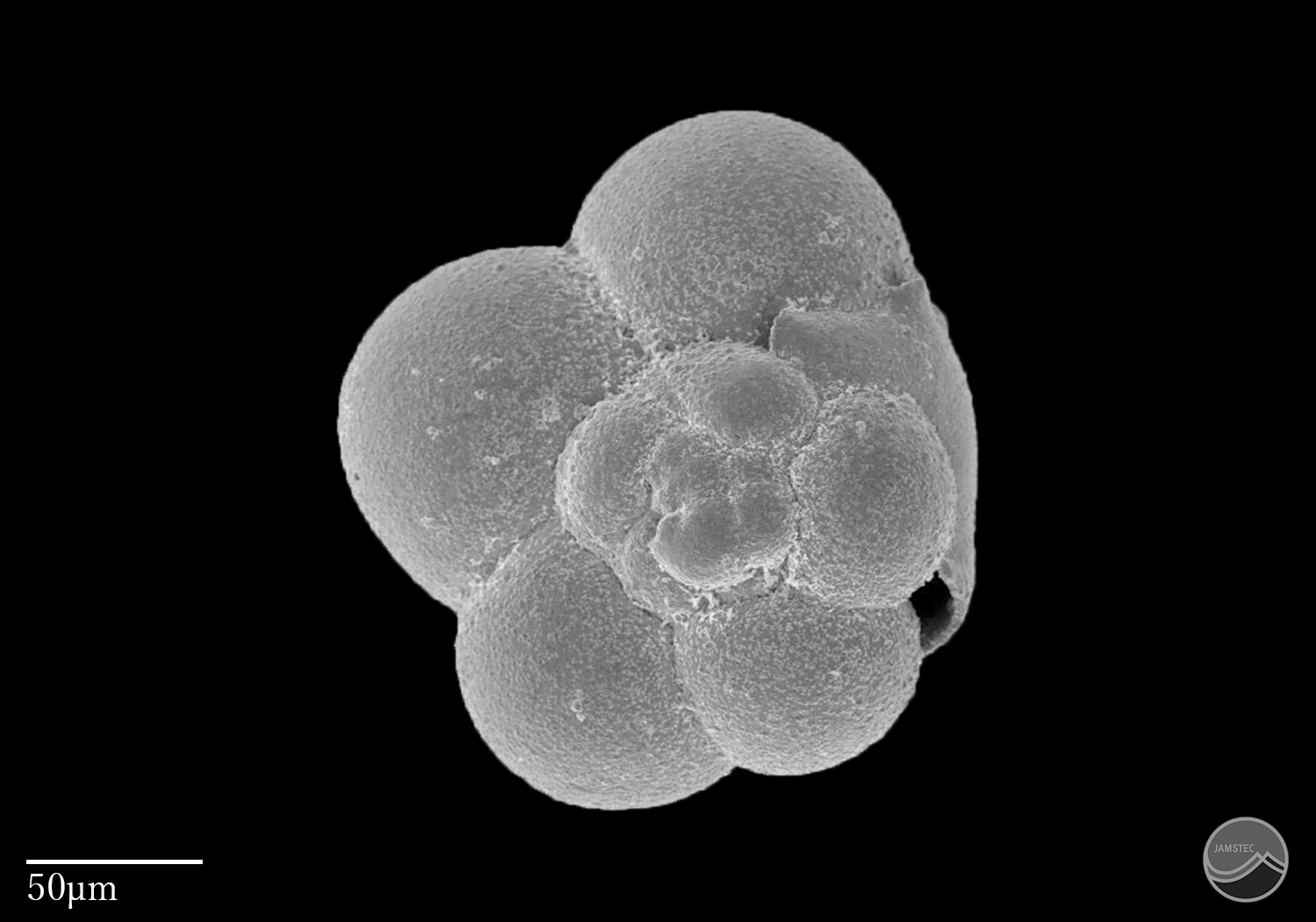

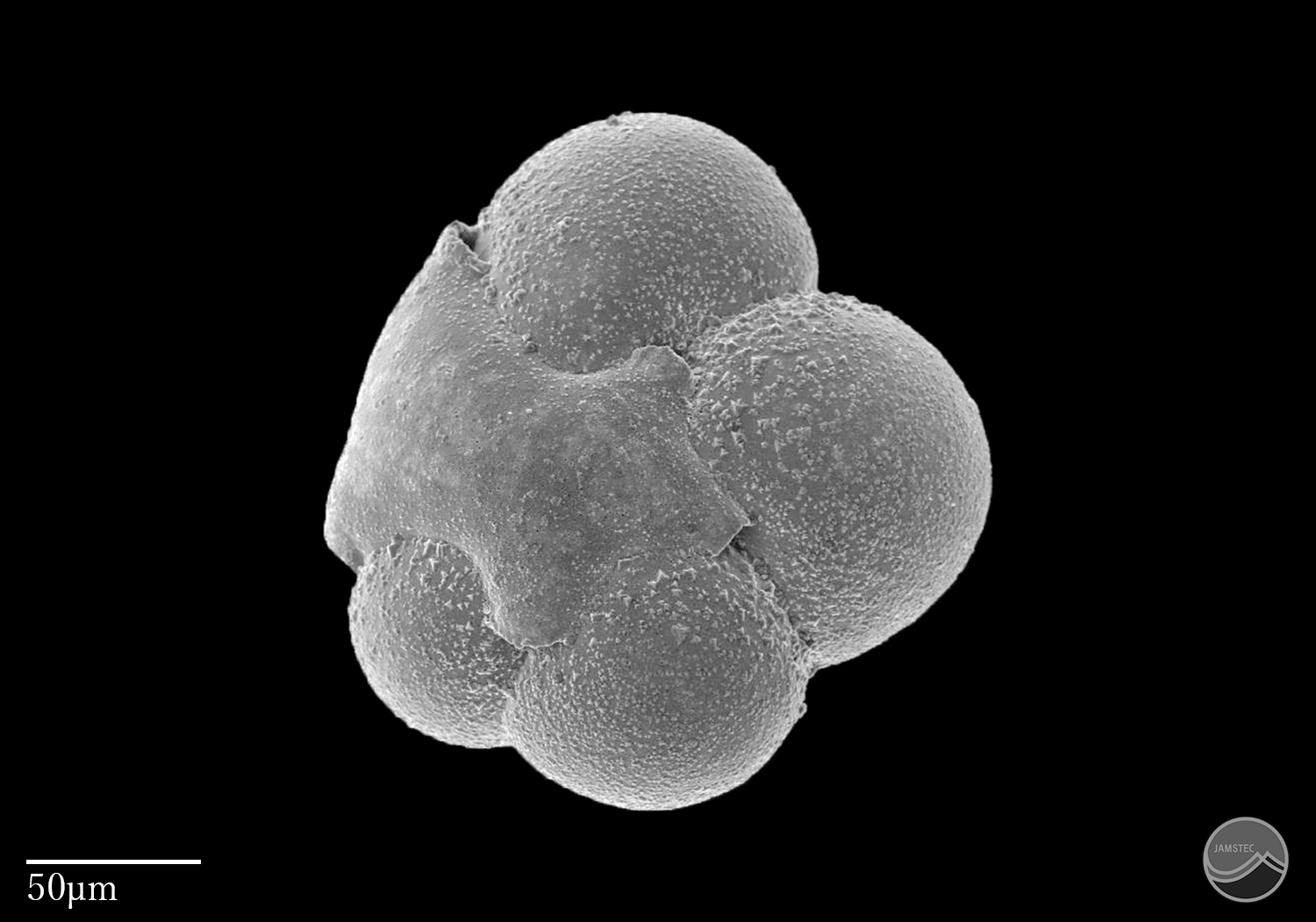

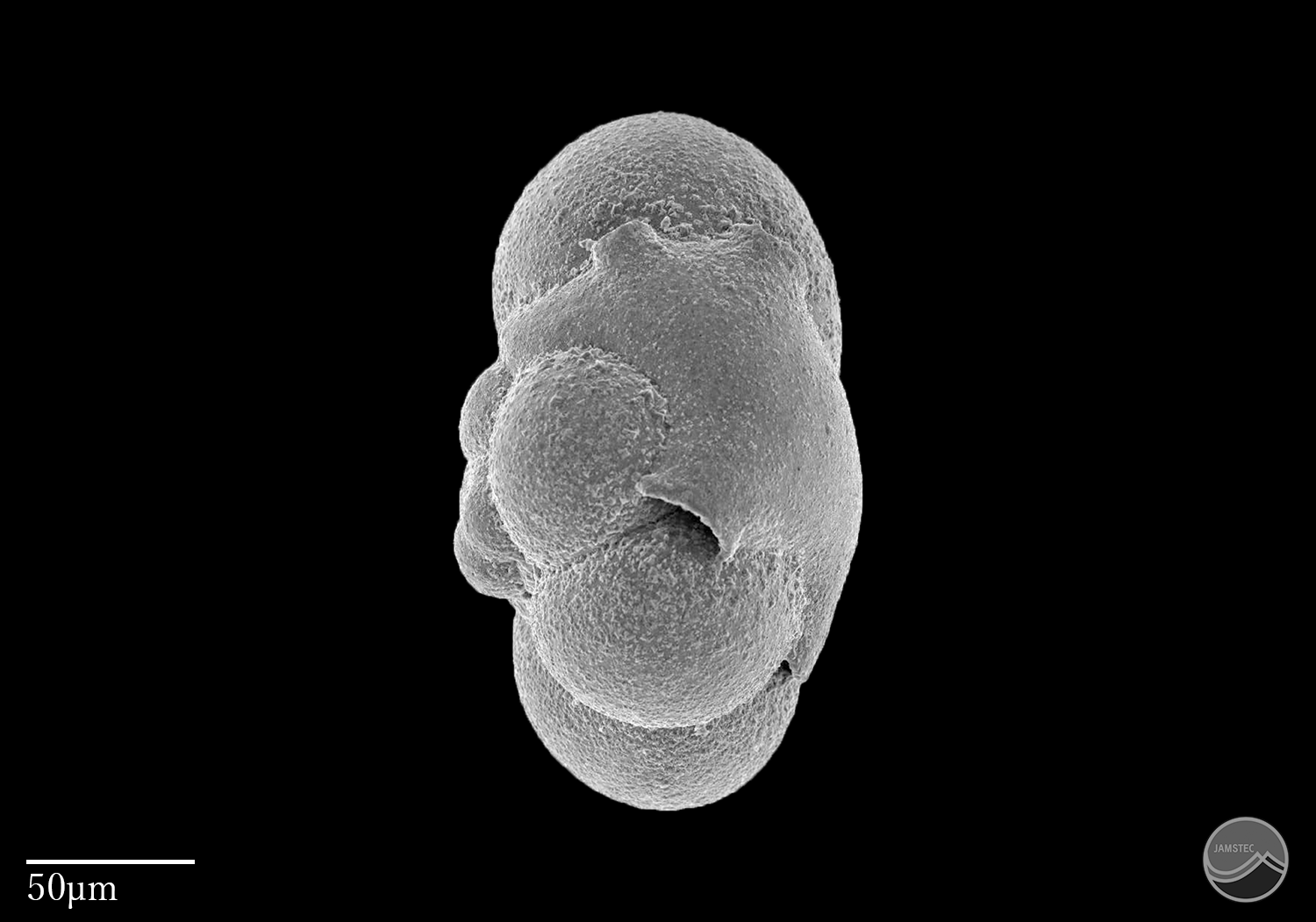

ヒラコテリウキダマのタイプ種である。殻は小さく、平面旋回に近い低いトロコイド状旋回である。最終旋回は4~5室からなる。房室は亜球形~やや平坦である。主口孔は低いアーチ状で、臍部から臍外部に位置し、舌状のフラップをもつが、最終室は臍部から臍面の縫合線に沿って平坦な疱状板となり臍面を覆う。多くの個体で主口孔,補口孔は薄いリップをもつ。殻表面には極小(0.5 µm以下)の壁孔が分布し、また小型の小突起または結晶粒(crystallites)が分布する。殻は薄く光学顕微鏡下では光沢をもち透明に見えるものや、テリウキダマ属のように光沢はあるが白濁して見えるものもある。殻の最大長径は約0.2mm。熱帯〜温帯で産出する。

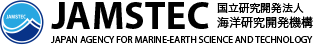

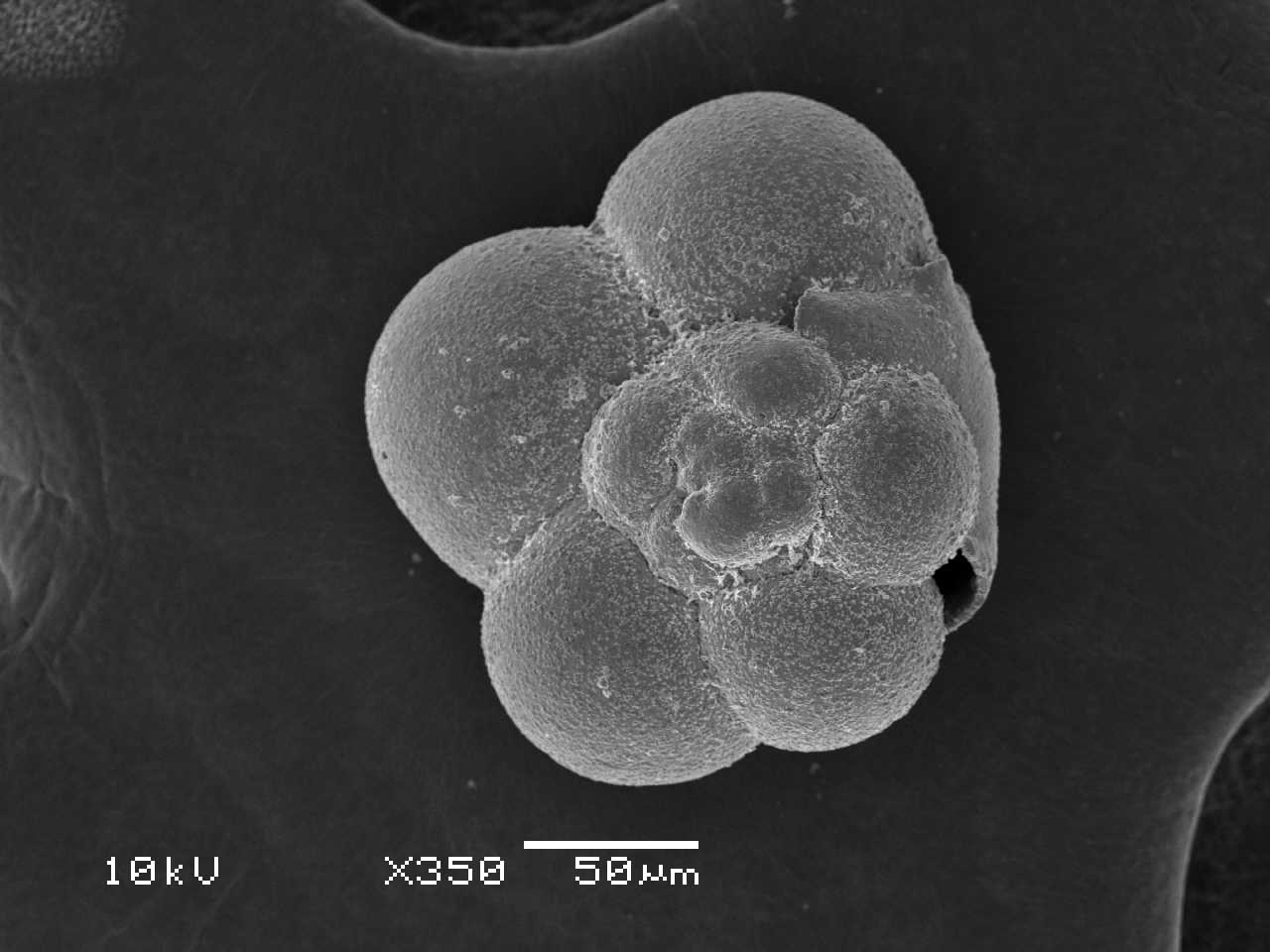

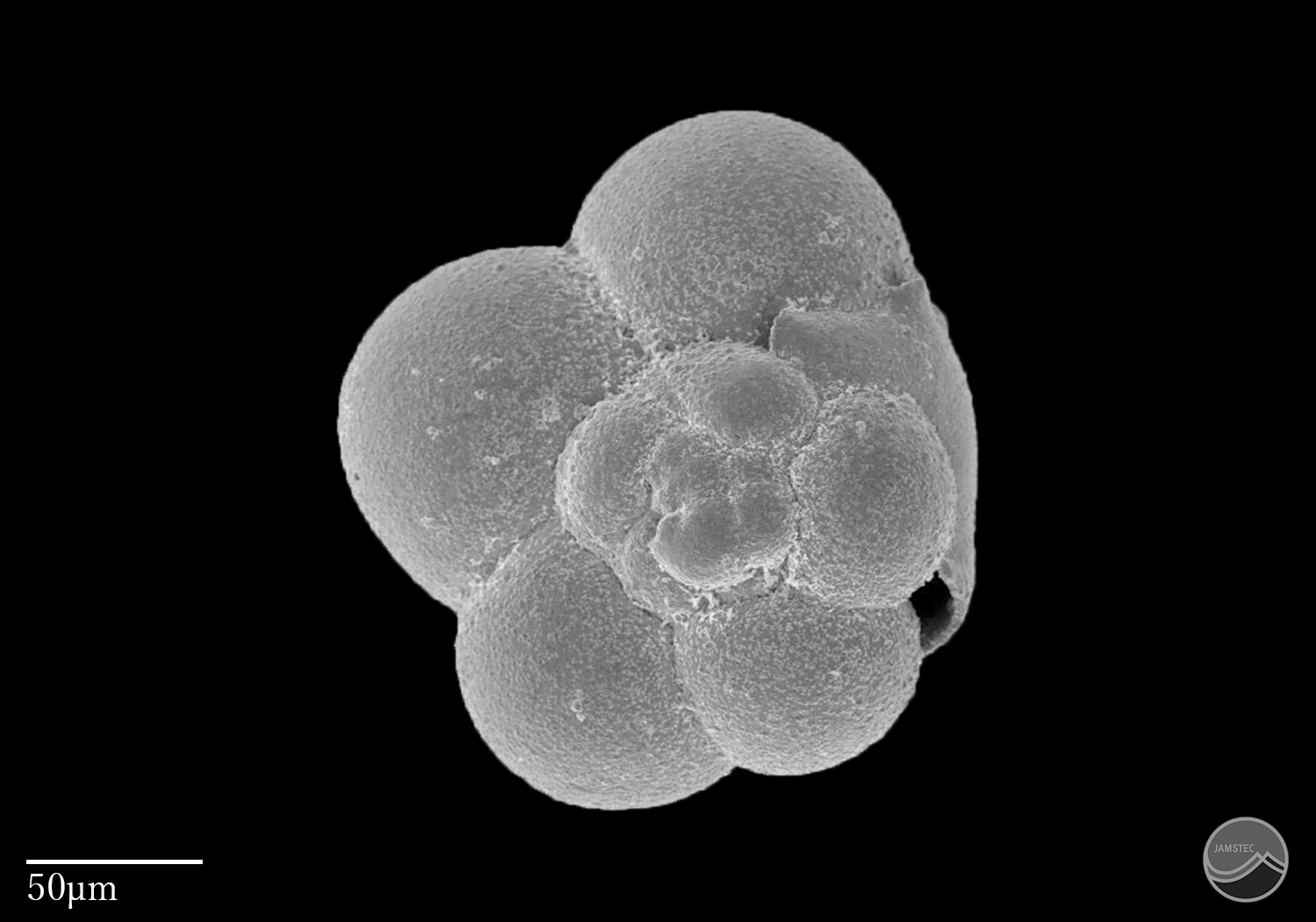

電子顕微鏡写真

スケール:50μm

テヌイテリータ・イオタ Tenuitellita iota スケール:50μm

旋回面

テヌイテリータ・イオタ Tenuitellita iota スケール:50μm

臍側面

テヌイテリータ・イオタ Tenuitellita iota スケール:50μm

側面

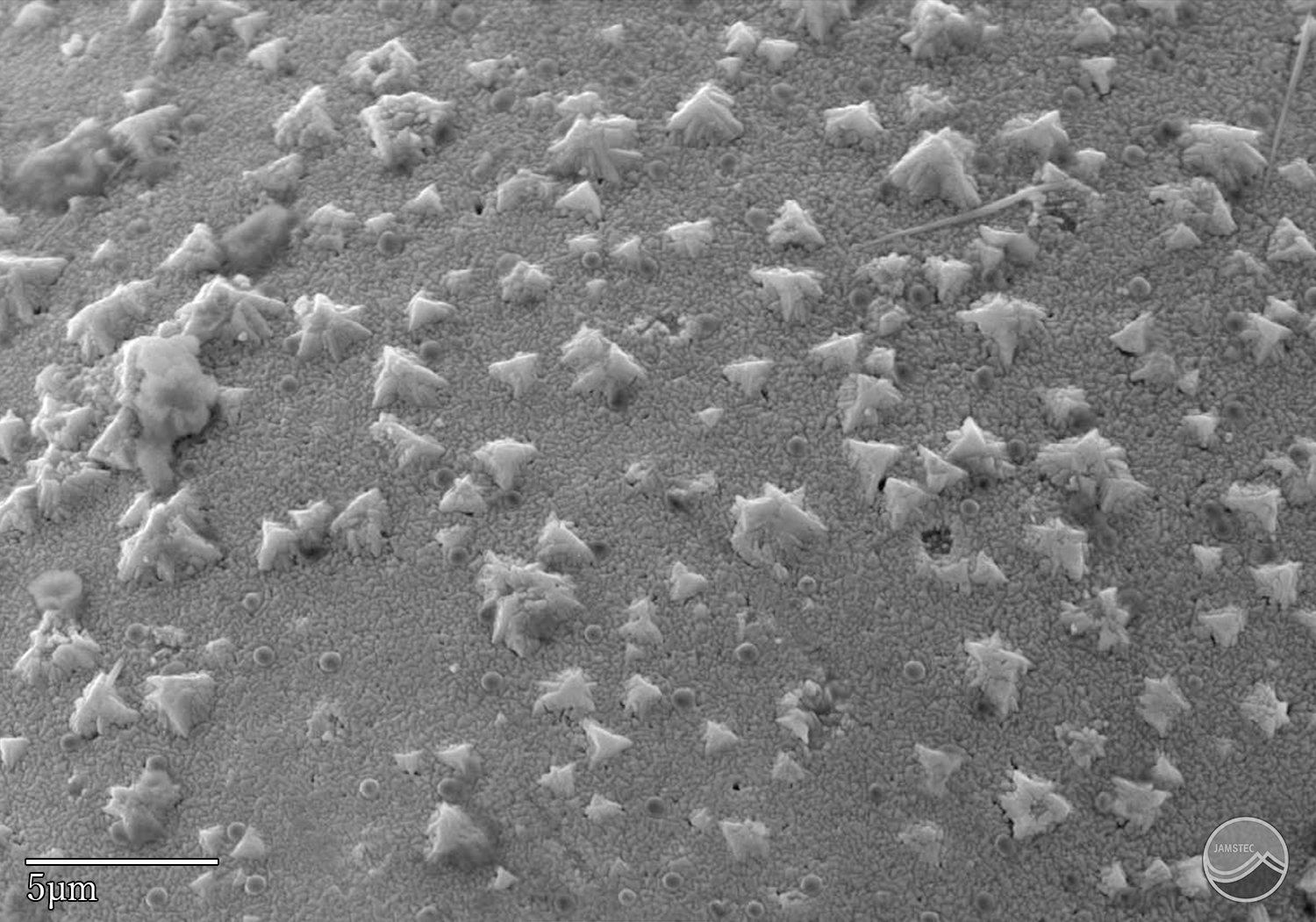

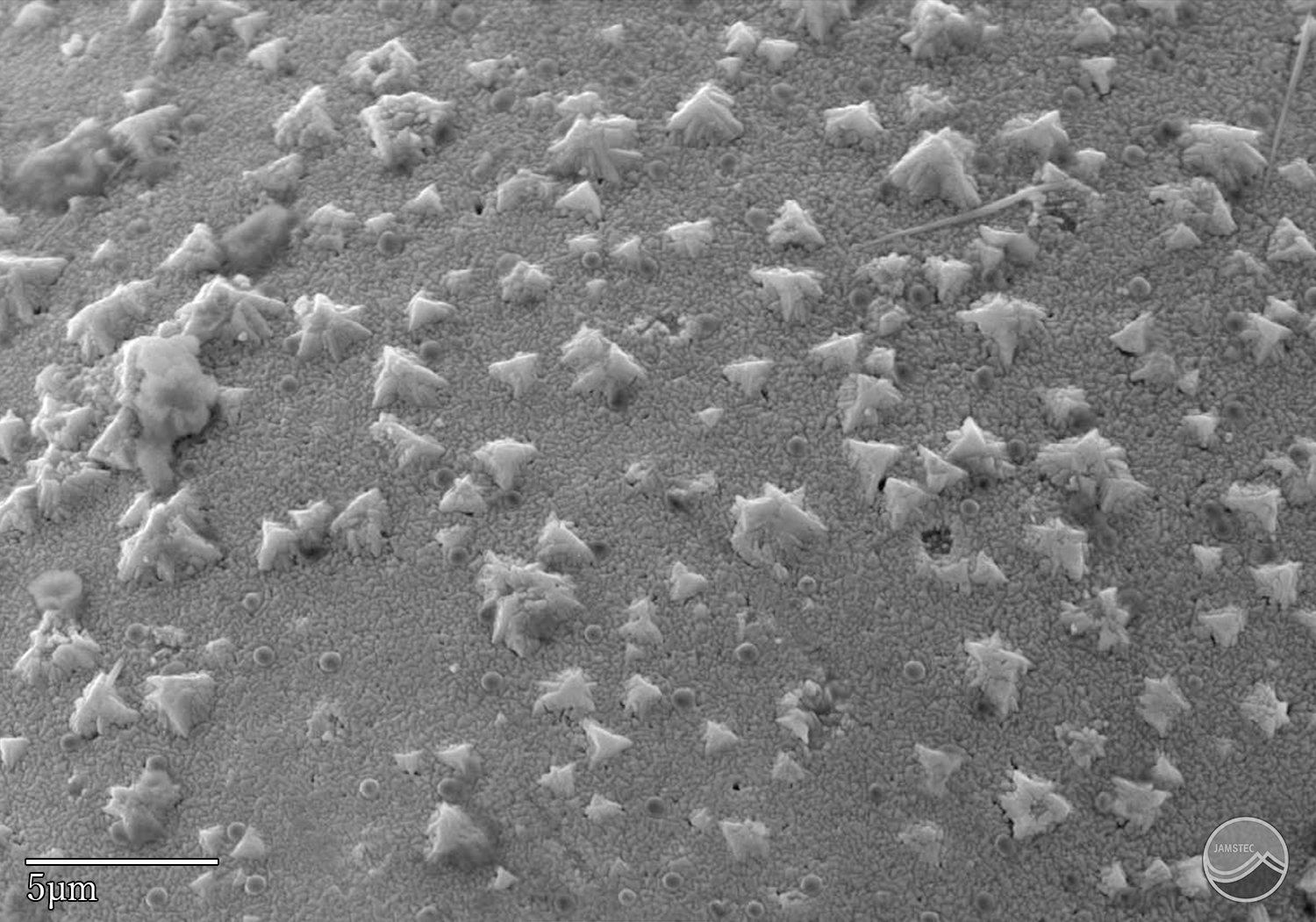

スケール:5μm

テヌイテリータ・イオタ Tenuitellita iota スケール:5μm

表面構造の拡大

テリウキダマの表面構造によく似ている。

テリウキダマの表面構造によく似ている。

コラム、まめ知識など

この種は、熱帯〜温帯付近に産出しますが、産出数はそれほど多くありません。堆積物中にも産出はまれです。このため、本種の詳細な分布や生態は明らかになっていません。光学顕微鏡の下では、殻表面はなめらかで光沢があり、半透明に見えます。Bullaeを作るのがこの種の特徴ですが、最終チェンバー形成に達していない若い個体の場合、光学顕微鏡下では種の認定は難しくなります。その際は電子顕微鏡(SEM)を用いて、殻の表面構造や、最終旋回のチェンバーの数、側面からみたときにより平面に近いチェンバーの配置であることなどにより認定します。

このデータベースの標本は、西赤道太平洋(オントンジャワ海台:南緯2度、東経160度)の海底堆積物から産出したものです。

このデータベースの標本は、西赤道太平洋(オントンジャワ海台:南緯2度、東経160度)の海底堆積物から産出したものです。