浮遊性有孔虫データベース

Trilobatus sacculifer (BRADY)

トリロバータス・サックリファー Trilobatus sacculifer

ミツウキダマのタイプ種である。殻は低いトロコイド状旋回で球形の房室からなる。最終室として先端が平たくかつやや尖ったサック(嚢,sac)を形成する場合がある。分子生物学的研究により、サックをもつものと持たないもののいずれの形態種も同一種であることが明らかにされた(ANDRÉ et al., 2013)。殻の最大長径は約1300μm。低緯度,特に赤道域~亜熱帯域に主に産出し、黒潮域にも普通にみられる。細胞内に渦鞭毛藻の共生藻をもつ。

読み

トリロバータス・サックリファー

和名

ミツウキダマ

分類

FORAMINIFERA - グロボタラメア綱 - ロタリイダ目 - グロビゲリニダ亜目 - グロビゲリノイデア上科 - グロビゲリニダエ科 - ミツウキダマ属

時代

現生

特徴

ミツウキダマのタイプ種である。殻は低いトロコイド状旋回で球形の房室からなる。最終室として先端が平たくかつやや尖ったサック(嚢,sac)を形成する場合がある。分子生物学的研究により、サックをもつものと持たないもののいずれの形態種も同一種であることが明らかにされた(ANDRÉ et al., 2013)。殻の最大長径は約1300μm。低緯度,特に赤道域~亜熱帯域に主に産出し、黒潮域にも普通にみられる。細胞内に渦鞭毛藻の共生藻をもつ。

種名の変更履歴

Globigerinoides sacculifer (BRADY) 1877

Globigerinoides trilobus (REUSS) (1850)

サンプリング情報

産地: Okinawa area [127°47.5'E,26°37.9'N]

採取日: 2002年3月8日 10:32AM

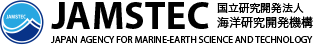

生きている姿

ミツウキダマは熱帯から温帯の海、日本近海では黒潮域に普通に出現します。ミツウキダマは共生藻類を持つため、写真のように黄金色に輝いて見えます。仮足の粘性はかなり強く、大型の動物プランクトンを容易にとらえ捕食します。

トリロバータス・サックリファー Trilobatus sacculifer

浮遊時のすがた

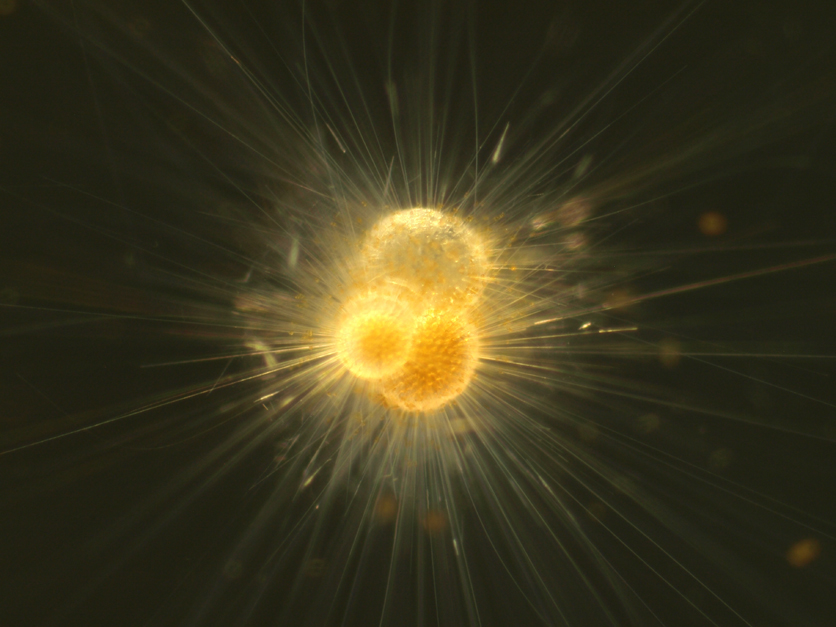

トリロバータス・サックリファー Trilobatus sacculifer

浮遊時のすがた2

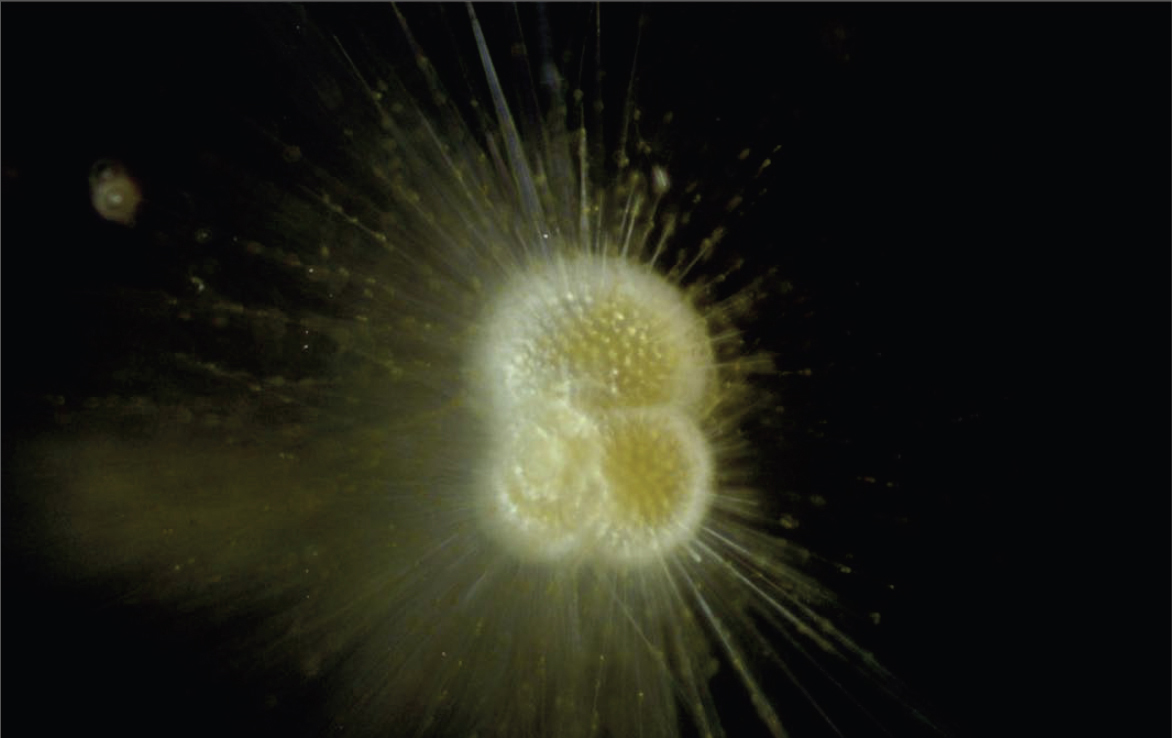

トリロバータス・サックリファー Trilobatus sacculifer

浮遊時のすがた3

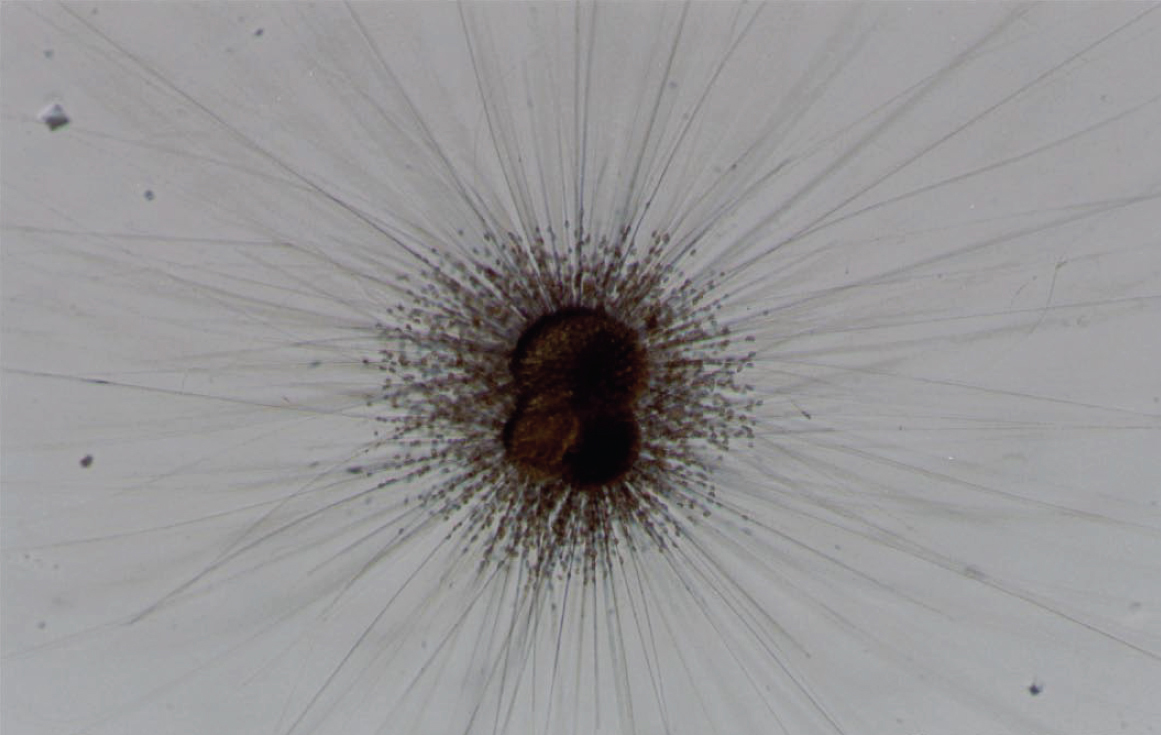

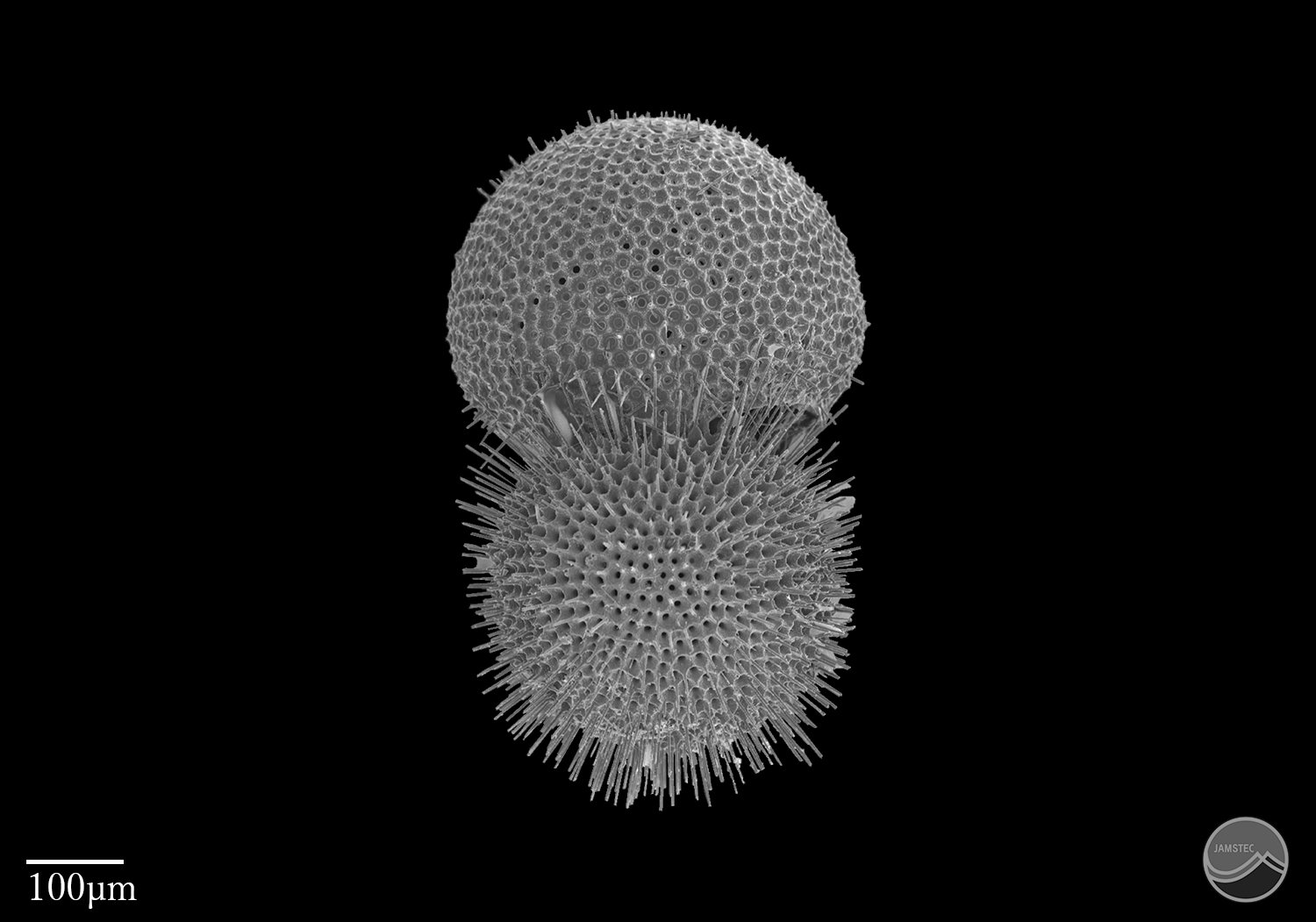

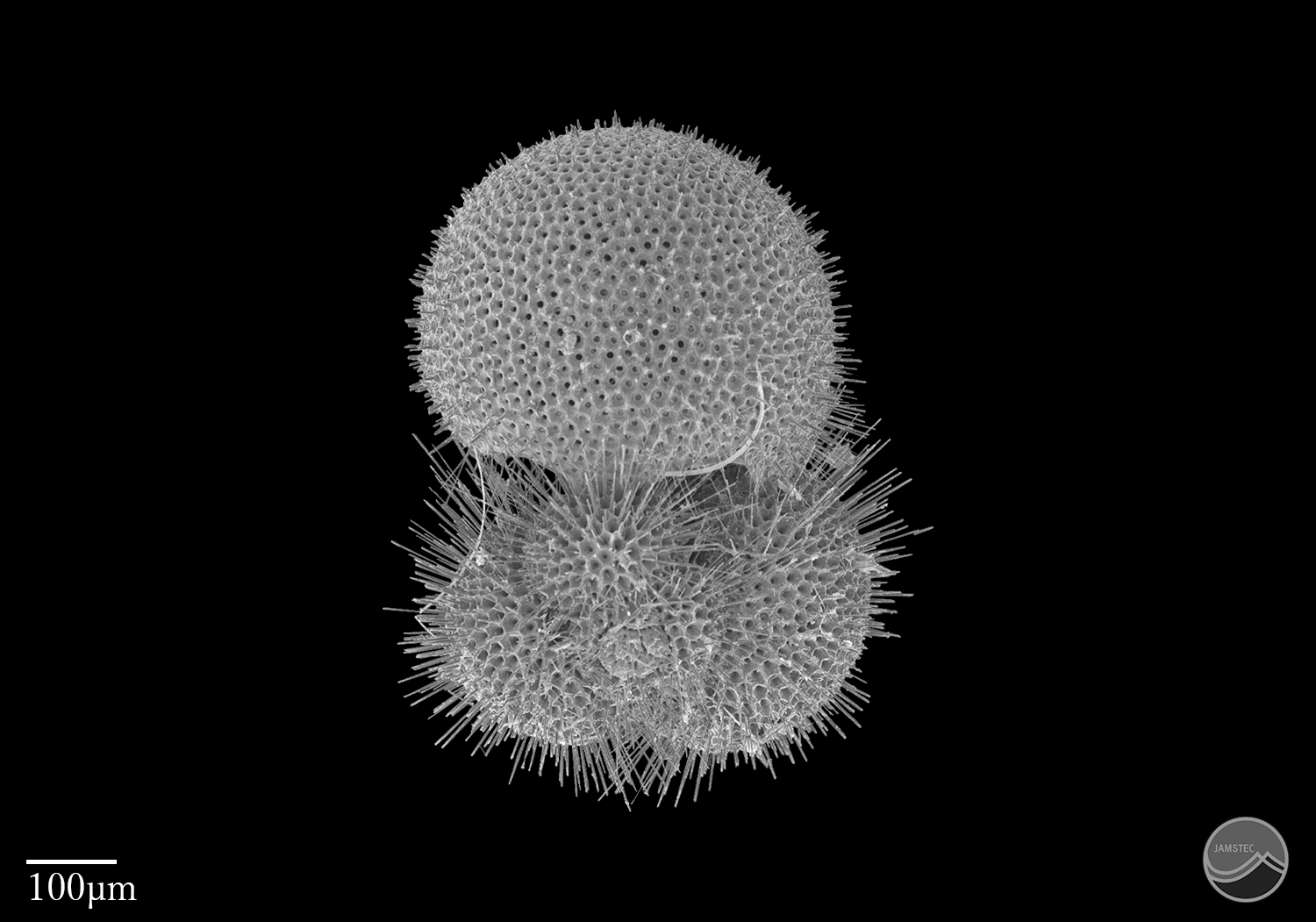

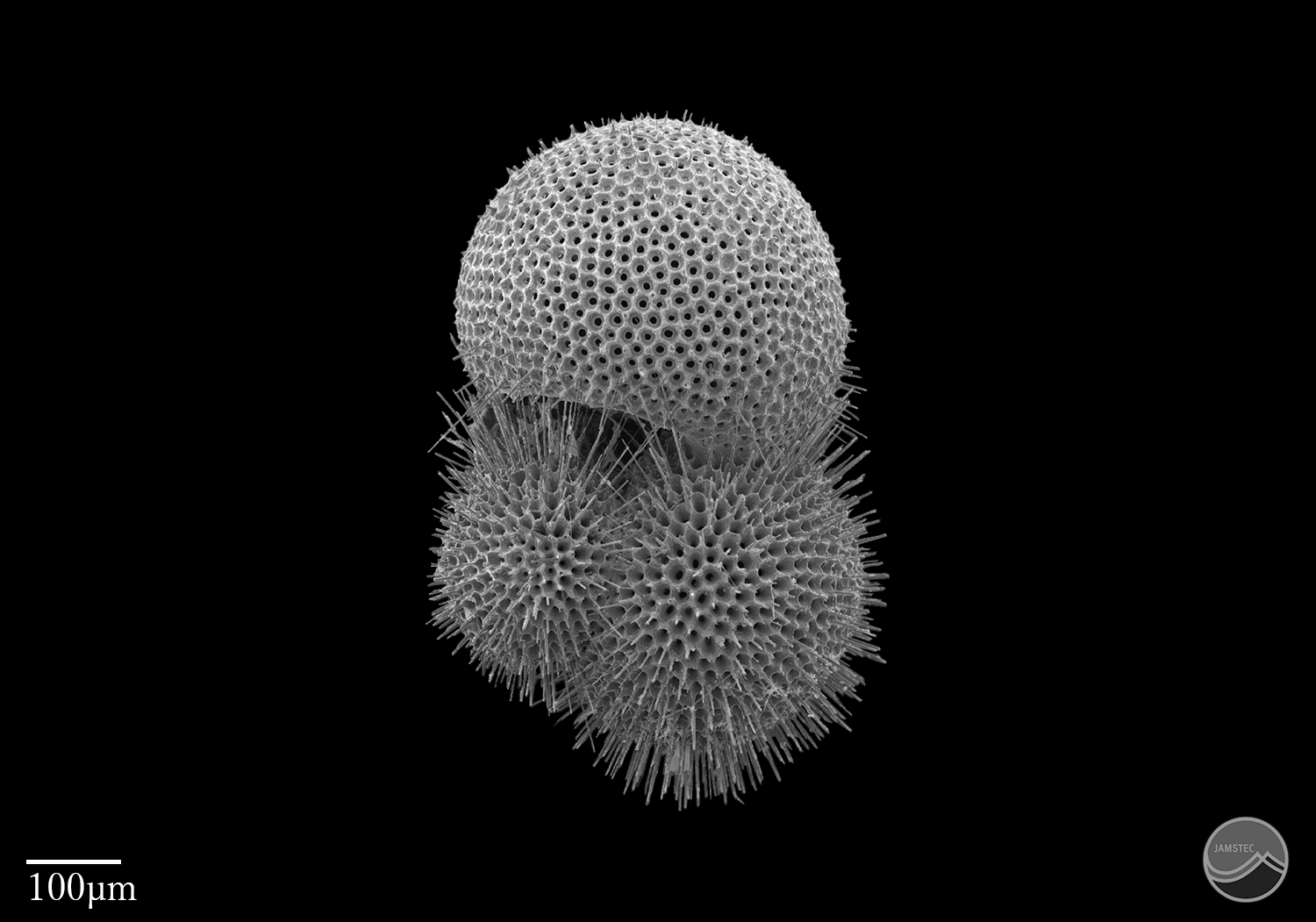

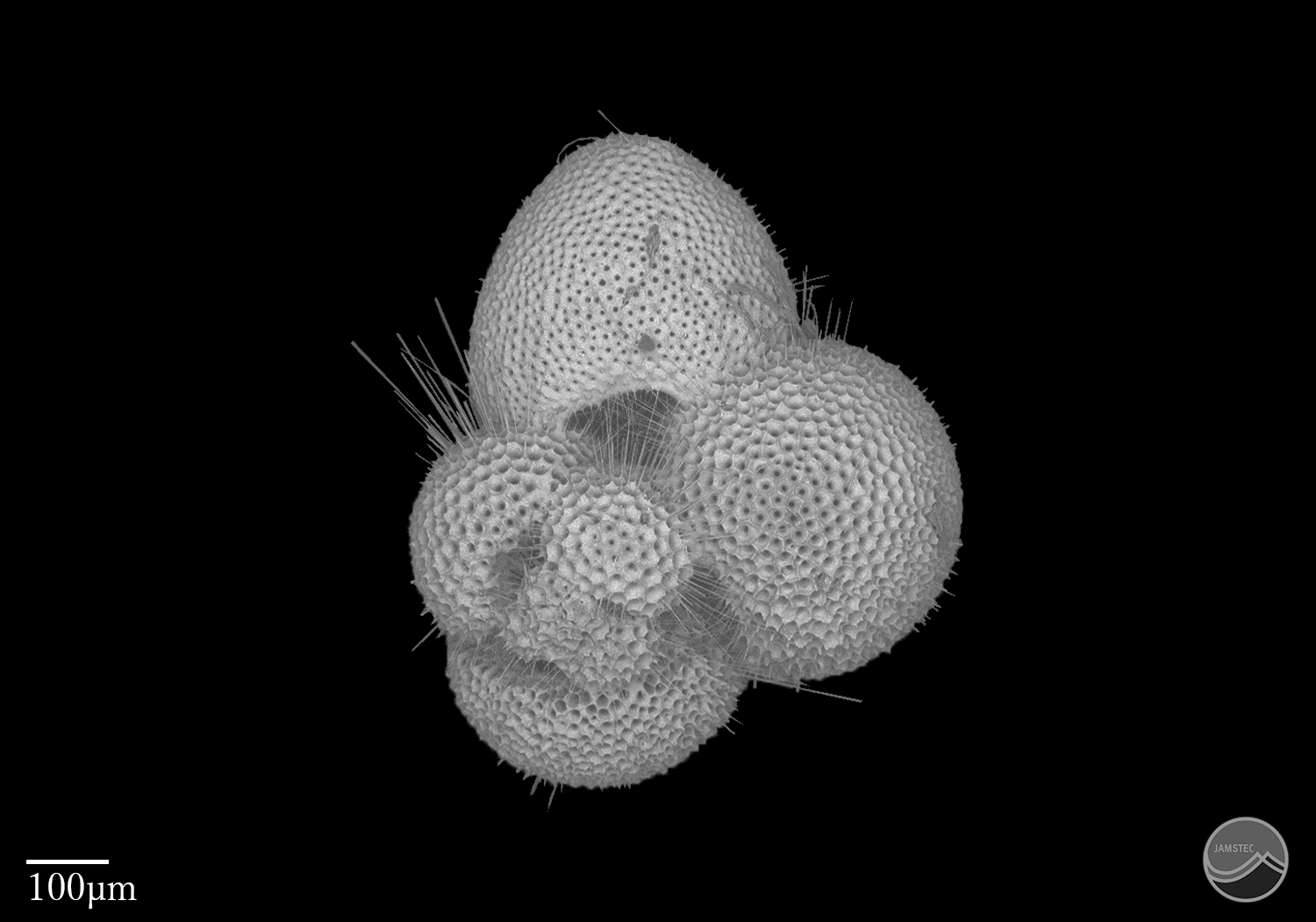

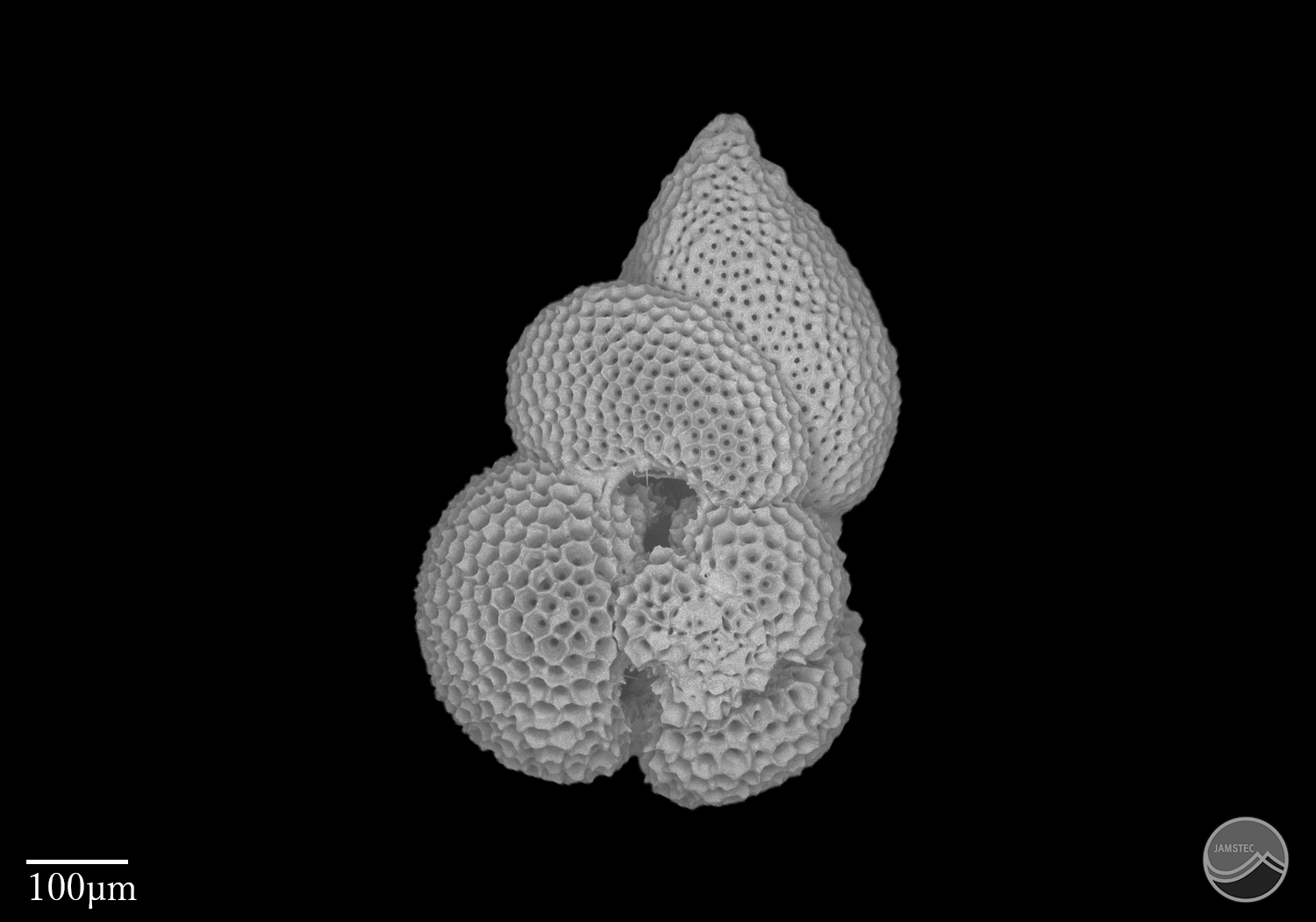

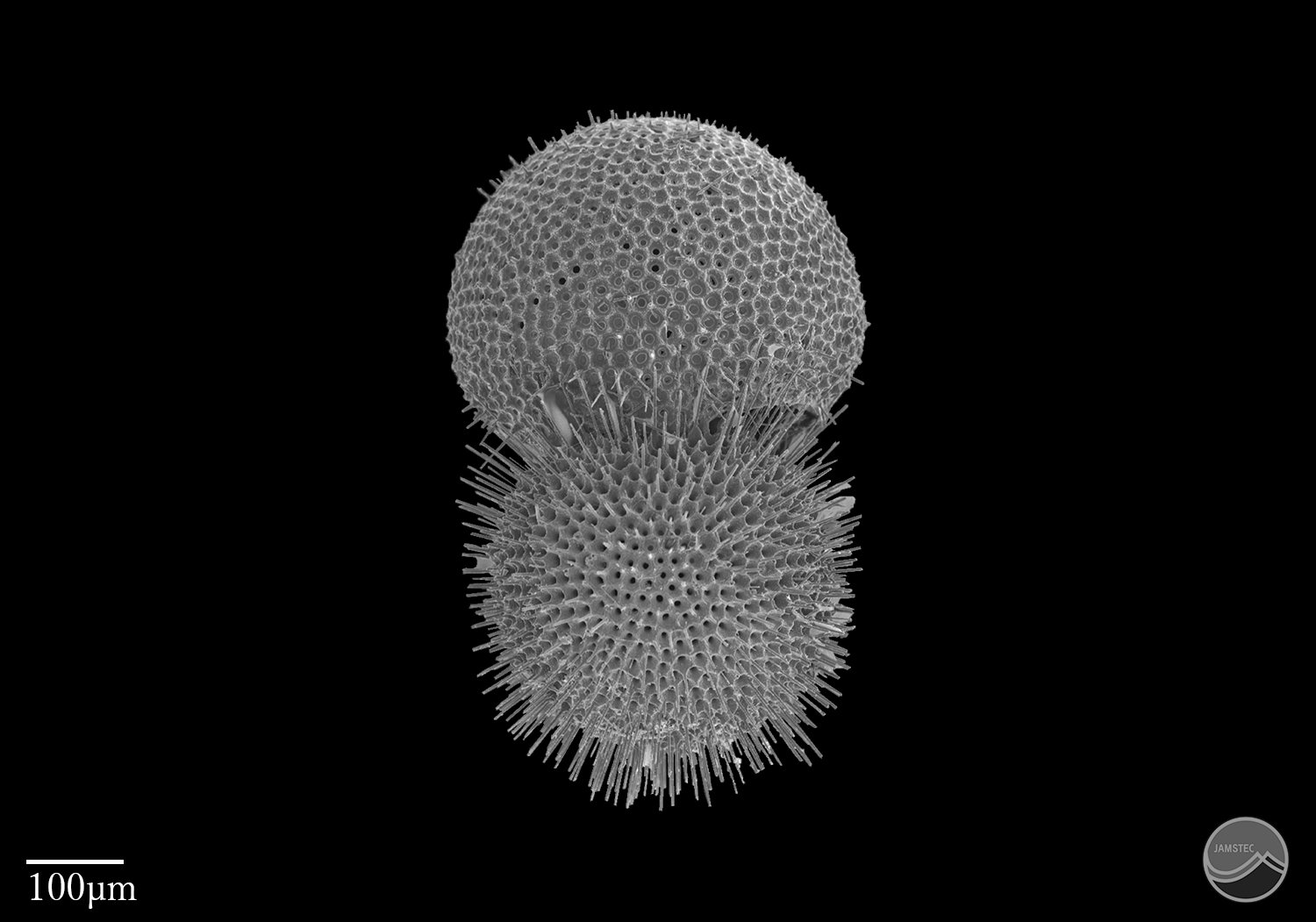

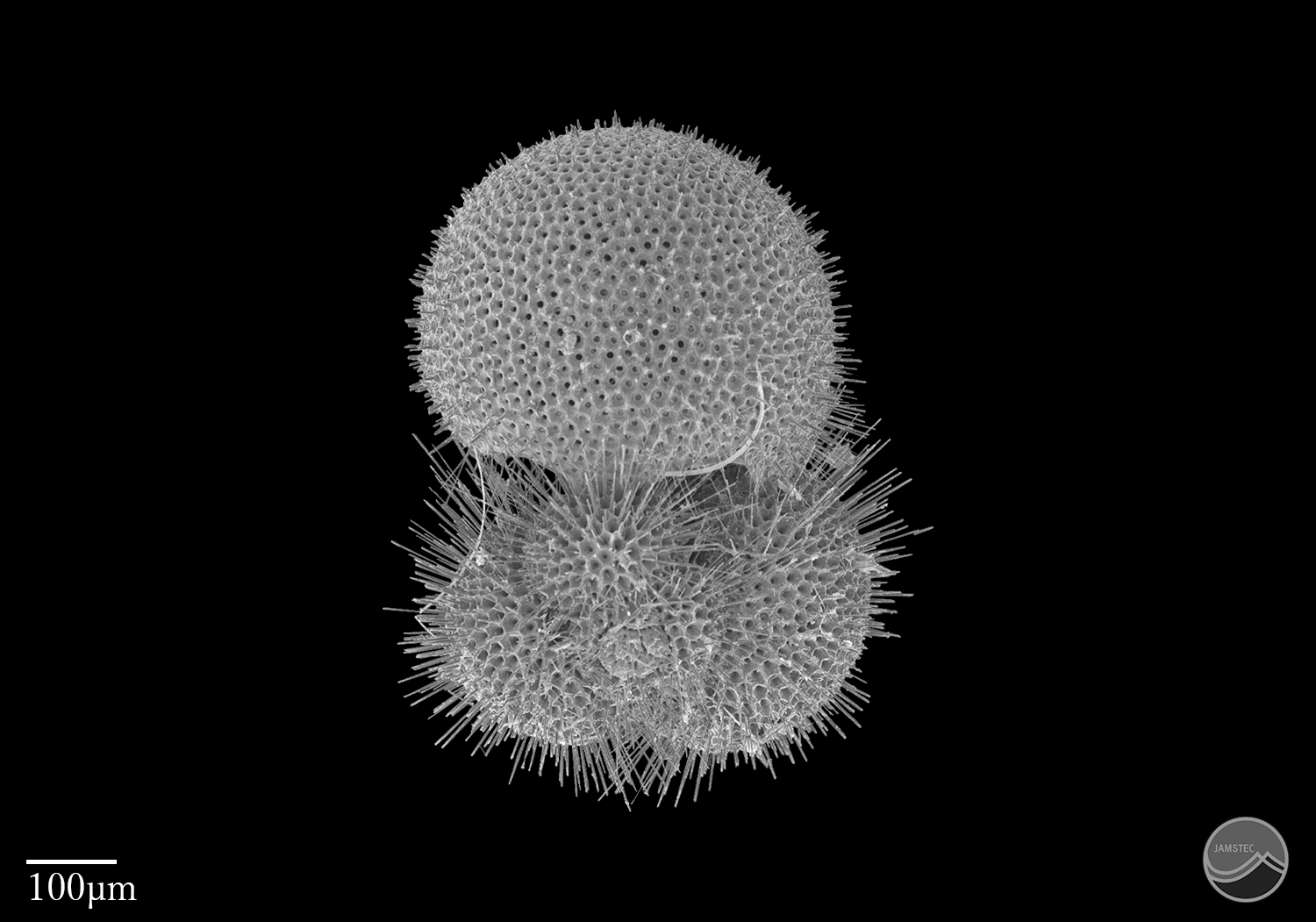

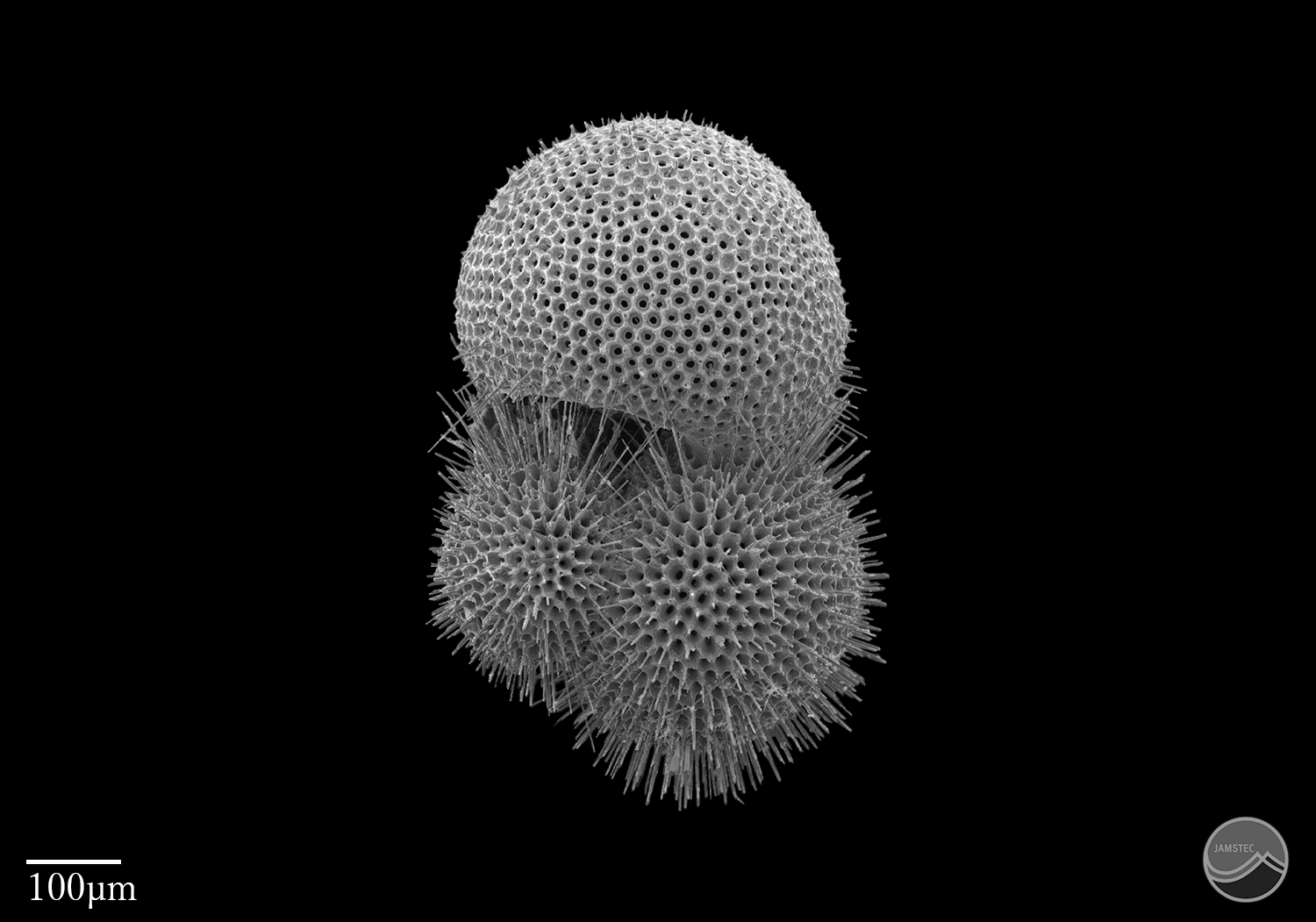

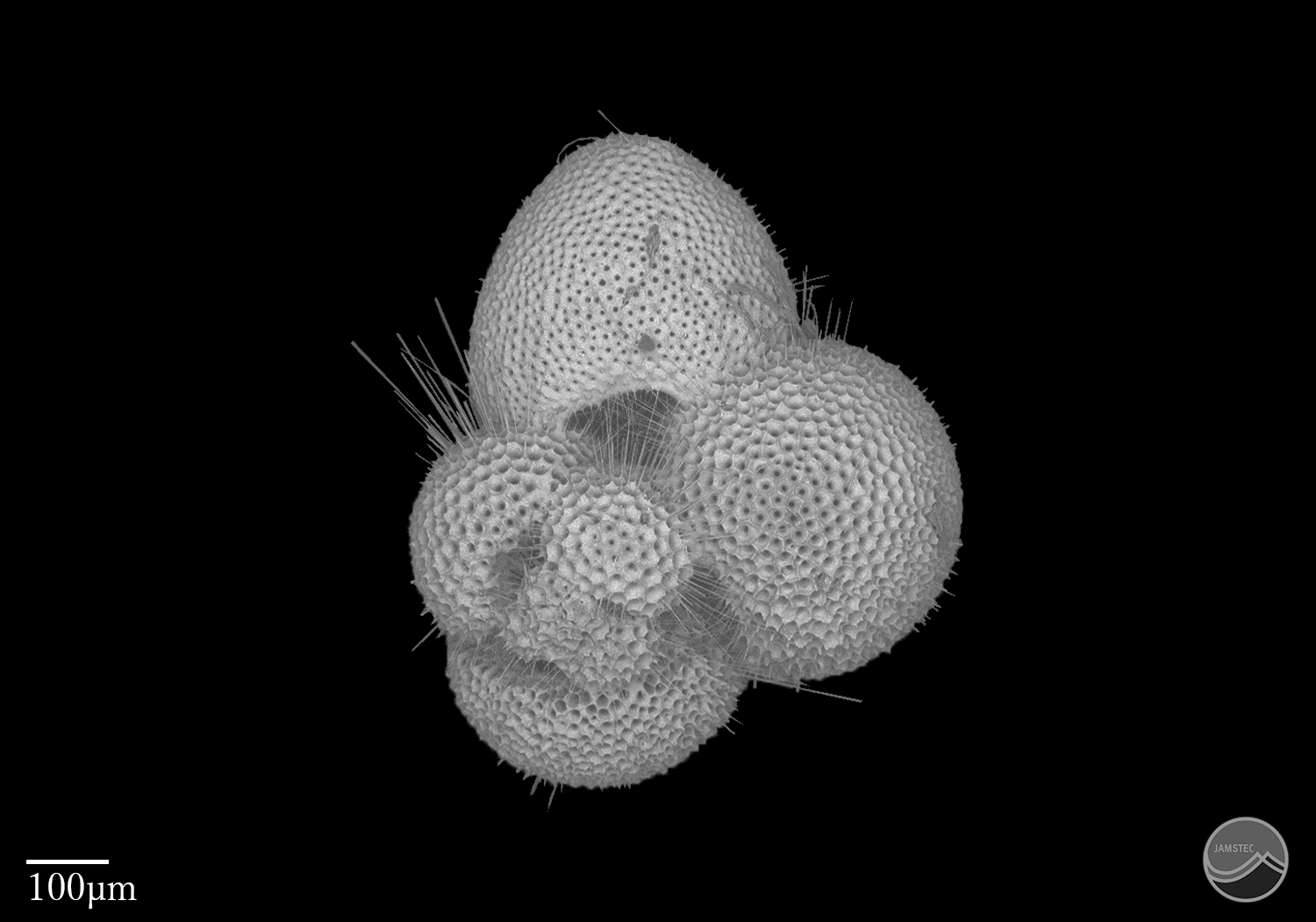

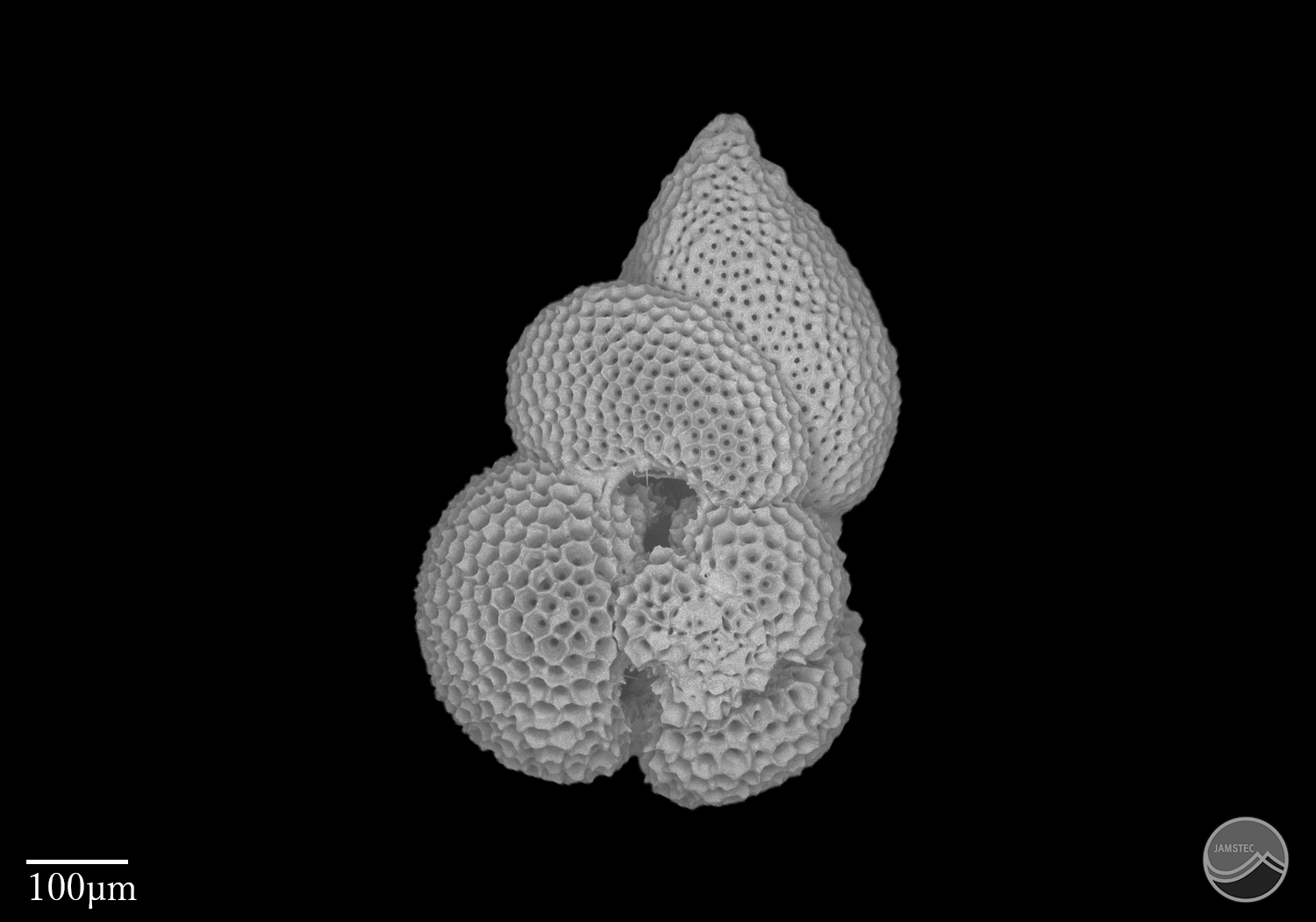

電子顕微鏡写真

スケール:100μm

トリロバータス・サックリファー Trilobatus sacculifer スケール:100μm

側面

トリロバータス・サックリファー Trilobatus sacculifer スケール:100μm

螺旋面

トリロバータス・サックリファー Trilobatus sacculifer スケール:100μm

臍側面

トリロバータス・サックリファー Trilobatus sacculifer スケール:100μm

Sac(鞘)状の最終房室をつけた個体

トリロバータス・サックリファー Trilobatus sacculifer スケール:100μm

Sac(鞘)状の最終房室をつけた個体2

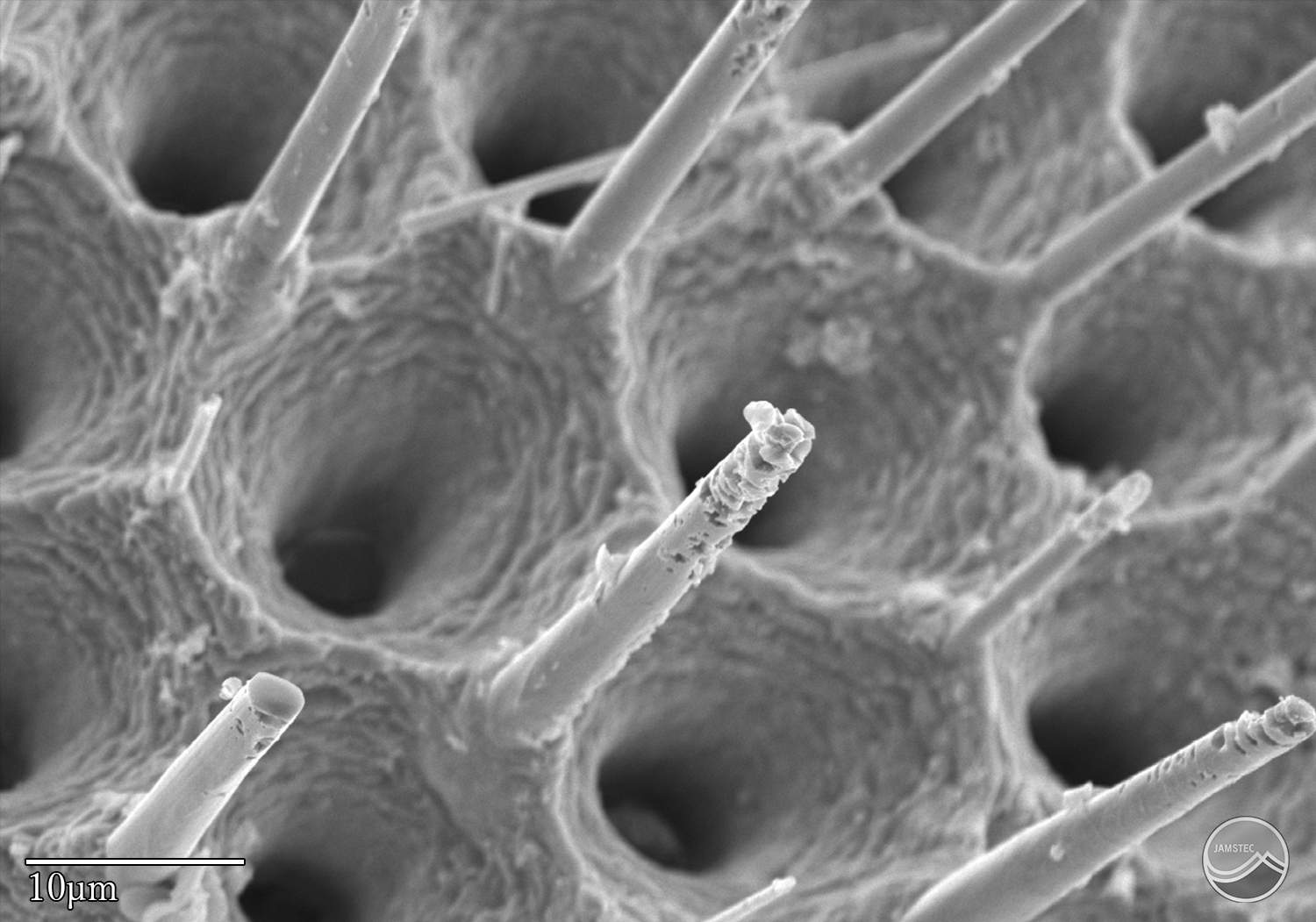

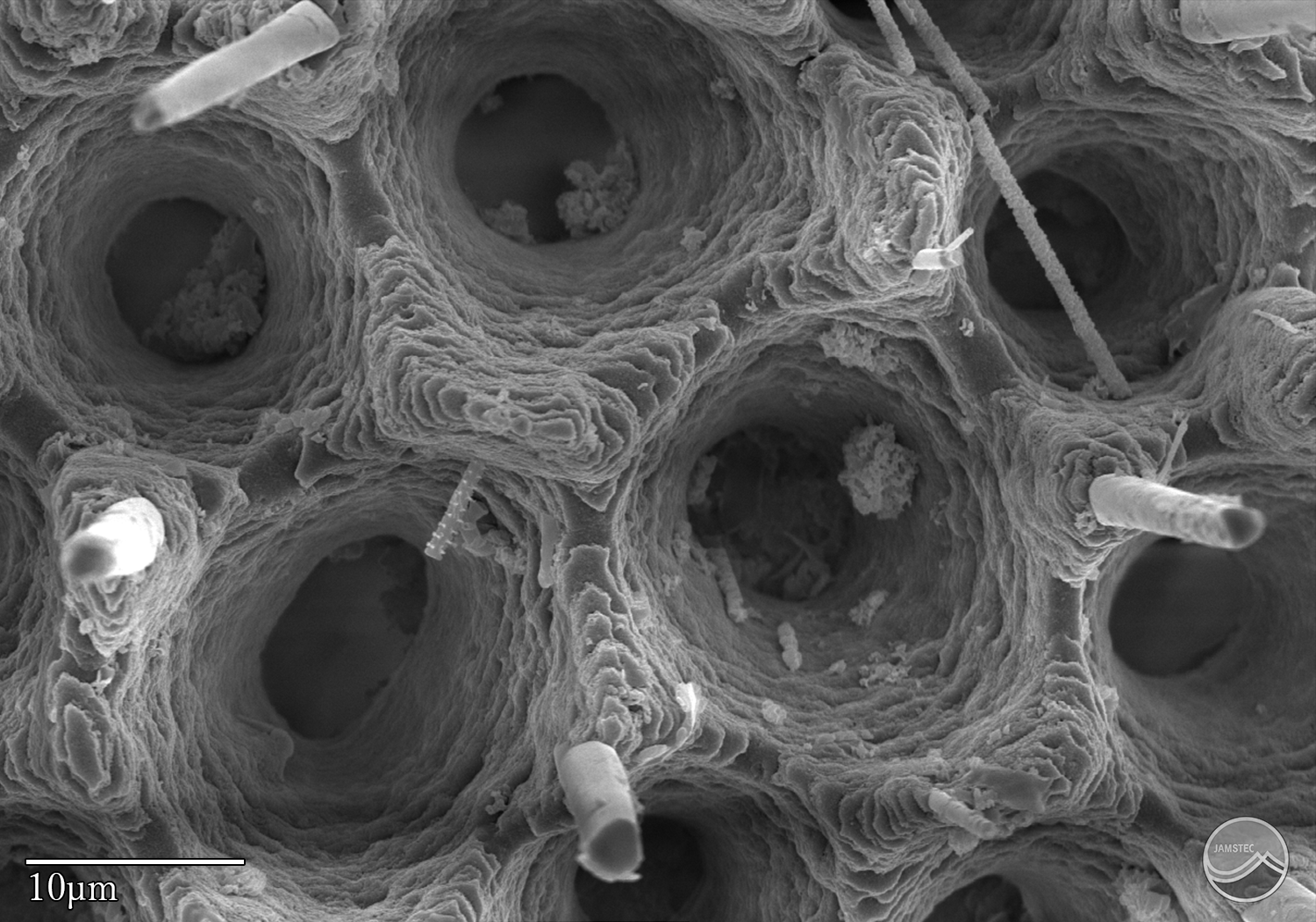

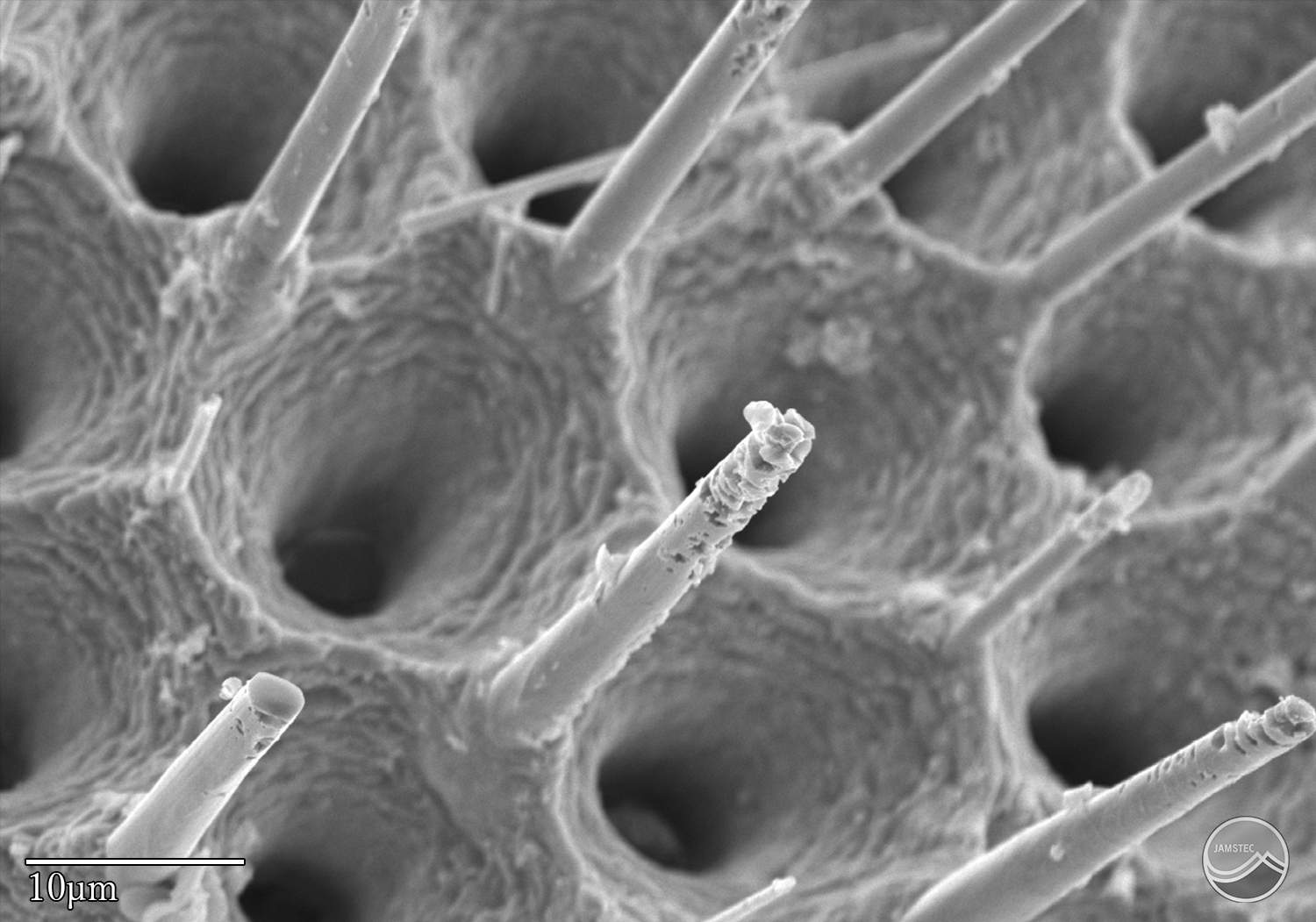

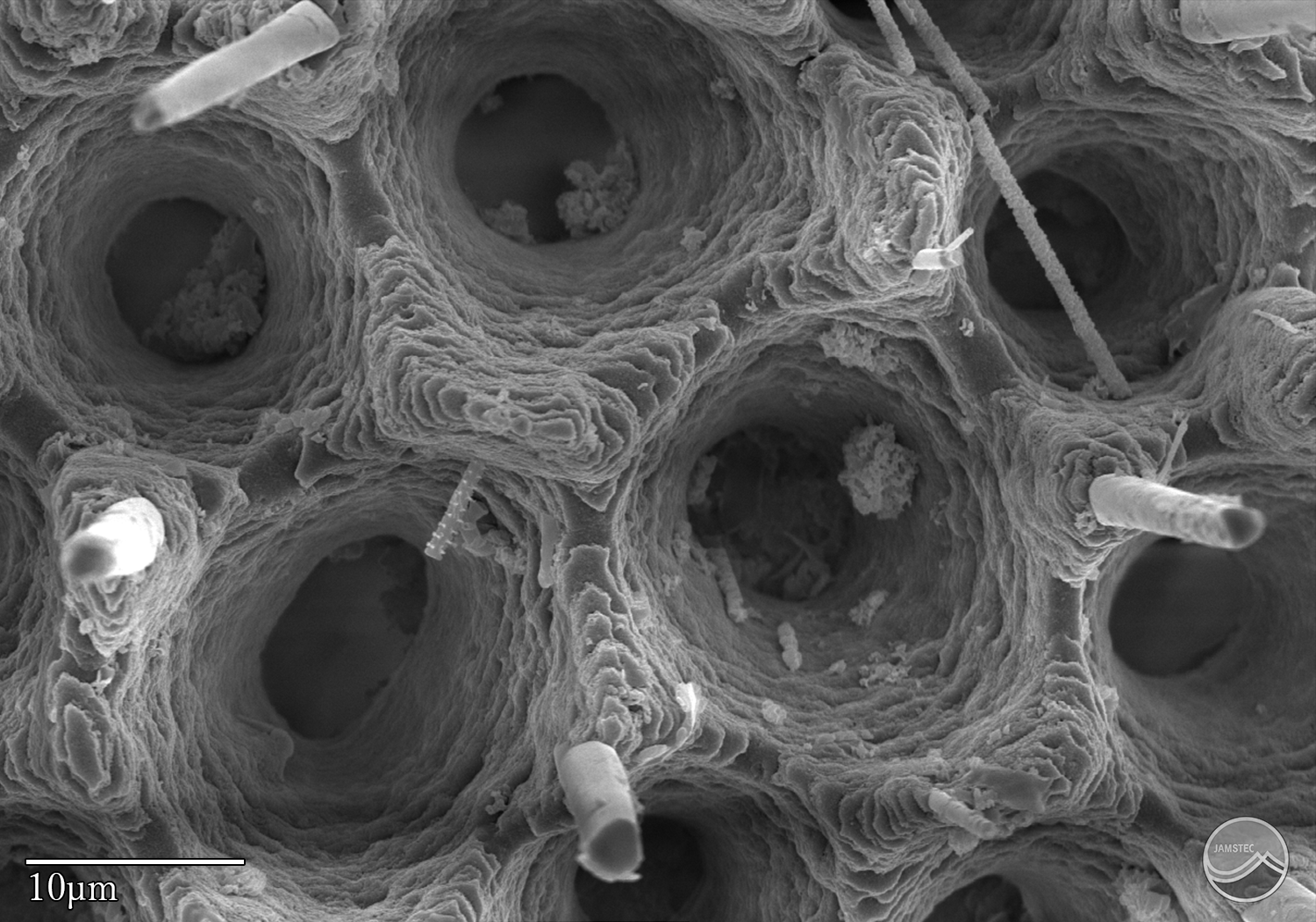

スケール:10μm

トリロバータス・サックリファー Trilobatus sacculifer スケール:10μm

表面構造の拡大

トリロバータス・サックリファー Trilobatus sacculifer スケール:10μm

表面構造の拡大2

コラム、まめ知識など

ミツウキダマは動物プランクトンをよく捕食しますので、飼育も比較的容易です。飼育環境下ではよくリプロダクション(有性生殖のための遊走子放出)がみられます。しかし、この遊走子から新しい個体を形成したという報告がありません。筆者もよく試みるのですが、うまくいった試しがありません。技量不足なのか、そもそも何かが間違っているのか、謎だらけです。