| トップページ > 環境配慮に係る基本方針 > 海洋調査観測活動に伴う海洋環境への配慮に係る国内外研究機関の動向の調査及び分析 > 平成16年度 報告書 目次 > 3. 国内における海洋調査活動時の環境への配慮 |

|

|

|

|

平成16年度(独)海洋研究開発機構委託事業 |

3. 国内における海洋調査活動時の環境への配慮3−1.事例調査の手法本調査では、海洋調査観測活動に伴う海洋環境に対する配慮(取り組み)について事例調査にも取り組むこととした。今後、この件に関する方策を考えるなかでは、国内外の研究機関等における取り組みの現状を十分に把握することが不可欠であるが、今回の調査では時間的制約等もあって、国内機関を対象に、インターネットならびに文献資料調査を若干と、e-mailを主体とした簡便な聞き取り調査を10機関について実施するにとどまらざるを得なかった。それにもかかわらず、それぞれの取り組みの一端を把握することができ、大いに参考となる内容を把握できたので、以下に整理して述べる。 なお、今後継続しての事例調査においては、第一には国内機関の調査対象数を増やしてより多くの事例を調べること、第ニに調査手法として正式なアンケートもしくはヒアリング調査として実施すること、第三に海外機関の動向を把握すること、などが重要であることをあらかじめ記しておきたい。 【インターネットならびに文献資料調査】

【電子メール等による聞き取り調査】聞き取りを行った研究機関、対象者、方法等を表3-1に示した。これらの研究機関は、合計10ヵ所、対象者は各機関の研究員、広報係および練習船船員である。調査方法はほとんどが電子メールによる問い合わせで、一部口頭によるものである。対象研究機関の選定は、(社)海洋産業研究会に関連のある機関のなかから便宜的に選んで決定した。 なお、表中で回答のなかった北海道大学については、上記のとおり、インターネット等による調査で一部はカバーされている。

ところで、電子メールによる問い合わせは、調査に当たった調査スタッフの個人的ネットワークを活用することにしたこともあって、できるだけ回答を引き出すことに主眼を置いた問いかけで行ったことをお含みおきいただきたい。なお、これらの聞き取り調査は、回答はあくまで非公式かつ個人的見解である場合がほとんどである。 ただし、独立行政法人水産総合研究センター広報課からは、ホームページへの質問を行った返答として正式なコメントを受けた。 <電子メールによる聞き取り依頼文書(その1)>当(社)海洋産業研究会では、JAMSTECからの委託調査で「海洋調査観測活動に伴う海洋環境に対する配慮(取り組み)の調査・分析」を実施しているところです。これは内外の機関で海洋調査観測活動を行う際に、環境に対してどのような配慮がなされているかを調べるというものです。 (中略) つきましては、貴〜(研究機関)〜において、調査観測活動を行う際の指針のようなものがあれば紹介していただきたいのですが、いかがでしょうか。 具体的には、薬品の海洋投棄に関する規則や、生物サンプリングのポリシー、音響測器を使用する際に鯨類等への影響の配慮などです。細かい規定でなくても「環境に十分配慮する」といった漠然とした指針でも結構です。職務ご多忙と存じますが、ご対応いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。 <電子メールによる聞き取り依頼文書(その2)>「海洋観測時における環境への配慮」という件でお聞かせ願いたいことがあります。それは、『〜(研究機関)〜では、どのような環境への配慮を行いながら海洋観測を行っているか、具体的なガイドラインや取り決めなどには、どのようなものがあるでしょうか』ということです。 (中略) その背景には、環境省で今年の4月1日に施行される、環境基本法に基づく「環境配慮促進法」があって、この法律では、環境保全に関する取り組み状況が調査されることとなります。この法律を受けて「観測行為そのものによって生ずる環境への影響」をもっと意識すべきではないのか?という考えを持ったためです。例えば、

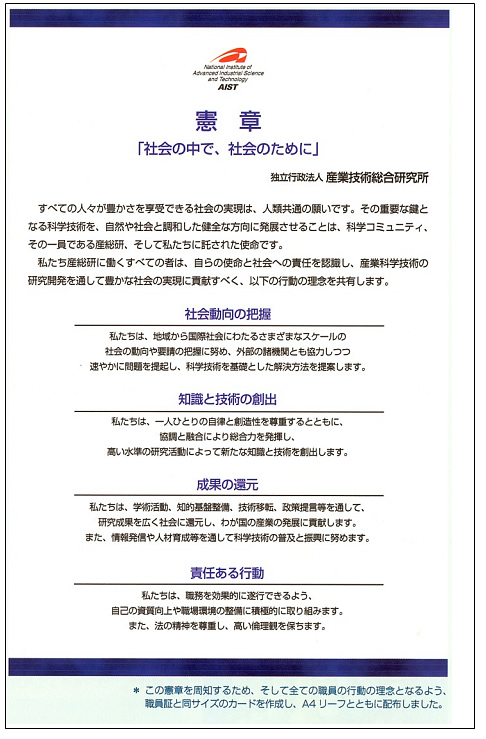

このため、他の研究機関ではどのような取り組みをしているのかまとめる必要が出てきました。 この他に、HSE(Health、Safety、Environment)をキーワードに、従業員の健康、安全、そして環境への配慮ということで、指針とモニタリングシステムを作って理念の実現を目指す所もありますし、北極海やバルト海、オーストラリアなどの特定の海域では、科学委員会が監視を行っていたりします。また、水中音に関しては、低周波ソナーの使用や地震探査調査、ATOCなどで「配慮」の試みが行われています。 もし〜(研究機関)〜でこのような取り組みがあれば紹介をお願いしたいと思います。お忙しい所恐縮ですが、よろしくお願いします。 以下に、対象機関をグルーピングして内容の紹介を行うこととする。また、HSEの観点からの事例については、本報告書の構成上、第4章でまとめることとした。 3−2.独立行政法人の取り組み3−2−1.独立行政法人産業技術総合研究所(産総研)旧通産省工業技術院が再編されて出来上がった巨大な試験研究機関である独立行政法人産業技術総合研究所(産総研)は、企業等外部から受け入れの研究員を含めると6,000名を超える研究者を抱えるつくばセンターを中心として、全国で人員約1万人、予算規模約1,500億円(いずれも2003年度)のわが国有数の研究機関である。その産総研では、2001年4月1日付けで「環境安全憲章」を制定している。わずか3項目、全7行のものであるが、全文を下に掲げる。 なお、独立行政法人化されてかなり早い段階でこの「環境安全憲章」が制定されている点が大いに注目されるが、この内容が収録されている「環境報告書2004」(2005年3月発行)は、産総研として初めて刊行したもので、2003年度の環境パフォーマンスデータを中心にまとめられている。対象は、つくばセンターでの環境活動と労働安全衛生活動で、約30ページ。内容としては、同センターでの環境負荷の全体像、温暖化対策・大気汚染防止、廃水処理、廃棄物処理、化学物質の管理、安全衛生管理センター、環境リスクマネジメント、グリーン調達、環境コミュニケーションなどである。これらの構成は、今後、JAMSTECとしてのまとめを行う際の参考になるものといえよう。 同報告書の概要は付属資料に収録しておいたので参照されたい。また、2005年度版は2005年8月に刊行予定となっている。

なお、2005年春には産総研が非公務員型独立行政法人へ移行するのに伴い、旧研究者憲章に代わって新に「産総研憲章」を定めることとなった。以下に示すのがそれであるが、産総研内に各部門から9名からなる起草委員会を設置して作成していたもので、その視点は外部向けに発信するものというよりは、職員から職員に向けての言葉であるとされている。  3−2−2.独立行政法人国立環境研究所(国環研)独立行政法人国立環境研究所(国環研)でも、平成14年3月7日に「環境憲章」を制定している。I.基本理念、II.行動指針(4項目)で構成されており、簡潔なものである。 原文を以下に掲げる。

3−2−3.独立行政法人水産総合研究センター(水総研)ホームページ上への質問に対して、広報係より以下のような回答を得た。 お問い合わせありがとうございます。さて、ご依頼のございました件につき担当に確認いたしましたところ、「水研センターとしての取り組みは行っておりませんが、各研究者等の個々の判断により、行っております。また、具体的なガイドライン及び取り決めなどについては、現在のところ定める予定はありませんが、他法人等の状況を踏まえ、必要に応じて検討を行っていく予定です。」との回答を得ましたことをご報告申し上げます。 また、水総研幹部に別途、口頭で尋ねたところ、上記の回答にあるように、ちょうどこれから取り組んでいくところで、いろいろ勉強をしている、と表明した。 他方、同独立行政法人の北海道区水産研究所からは、研究員による回答として次のようなコメントをいただいた。 さてお問い合わせの件ですが、当所では(水産総研セでも)組織としてのガイドラインは特段設けられては居りません。――中略――個々の研究者の良識に任されていると言うべきでしょうか…。 無論、調査中に出たゴミは海に棄てないとか、網に入ったプラスチックごみ(漁網・カゴなど)は持ち帰るなどは皆励行していると思います。 船舶に関しては、使用塗料やエミッションに関して相当気を遣っているようです。 この回答においては、末尾に、この種の調査はしかるべきフォームを作成して正式文書にて問い合わせするのが適当であるとの助言も頂戴したことを付記しておく。 3−3.公立試験研究機関の取り組み3−3−1.北海道立稚内水産試験場研究員からの回答として、ここでも正式文書での問い合わせをしてもらいたいとのコメントであった。海洋観測活動がもたらす海洋環境への影響について見直す良い機会となるであろうとの指摘も記されていた。 3−3−2.北海道立中央水産試験場研究員からの私的コメントして、中央水試では特にそのような配慮は行っていないと思うが、個人的にゴミを捨てない等の配慮はなされていると思う旨の内容が寄せられた。 3−3−3.静岡県水産試験場問い合わせに対して研究者による回答が寄せられた。私的なコメントではあるが、内容はきちんとしたものであったので、原文をそのまま引用する。 結論的に言うと、観測活動自体がもたらす環境影響に対する対策措置は、静岡県の試験場の場合、明文化されたものはありません。 現在、静岡県水産試験場の調査船は2隻あり、富士丸(311t)と駿河丸(134t)です。それぞれ専門の乗組員が18人と13人います。静岡県では小型船舶(19トン以下)は、備品の扱いになり、備品の扱いの船舶はこれ以外にも4隻程度あります(備品扱いの船舶には、専任の職員はいません)。富士丸と駿河丸の年間の主な調査内容は添付ファイル(引用−略)のとおりです(水試発行の事業報告書です)。富士丸はカツオマグロ関係の調査を年間を通じて行っていますので、環境影響については、視野に入っていないと思います。海洋観測はそれなりの頻度で行っていますが、その手法は、遠洋水産研究所の要領で定められています。凪の悪い時の水温観測には、XBTを用いていますので、環境上好ましくないかもしれません。 駿河丸については、例えば、海洋観測は、大元の観測の手法は、「海洋観測指針」(気象庁)に則って行われています。あまりにも指針が古いので、新しい測器などについては、水産庁(水研)の指導も当然あります。沿岸の海洋観測は、各県が夫々行いますが、手法を統一しなければ、データを突き合せられなくなってしまいますので、国などの指導が必要になってくるわけです。これらの中には、環境影響への対策措置は入っておらず、少なくとも観測関係では、それに対する配慮はしていないと思います。 備品サイズの小型船舶の場合も、明文化されたものはありません。ただし、調査をスムーズに行うために、濁りが出ないように調査員が工夫するなど、人人によった工夫はあるかもしれません。 環境影響への対応について明文化されたものはありませんが、水試の調査船が何を行っているのかは、各県が発行している事業報告などで把握することができると思います。(静岡県の事業報告ならばお送りすることはできます)あまり、的を射た返信でないかと思います。 ここで注目されるのは、各県が統一した手法で海洋観測をやるのがこのましいわけだが、その際に環境影響への配慮措置も入っていることが必要ではないか、との指摘部分である。この点は、国のどの機関が責任を持って対処すべきか、必ずしも明らかではないが、同じ海洋調査観測活動をする機関として、環境への配慮事項を策定する際には同じ土俵での検討がなされることが好ましいことを示唆している。 3−4.国立大学法人の取り組み3−4−1.北海道大学同大学での取り組みについて、インターネット等による調査では以下のような内容が収集できた。 北海道大学では、研究段階の安全・防災委員会を設置して、安全対策の実施や職員・学生の安全意識を向上させることを行っている。具体的には、安全管理の指針※1を作成し、それに基づいて安全の手引きを作成して安全講習会を各部局ごとに行っている。そして普及啓蒙のための安全管理に関するホームページがあり、ヒヤリハットの事例の公開や、安全管理のQ&Aについての紹介を行っている。 また、環境に対して有害な廃液や廃水については、北海道環境保全センターを設置し、廃液取扱いの手引き※2の作成や、回収、処理および管理業務を行っている。 3−4−2.東京海洋大学同大学については、まずe-mailによる問い合わせをおこなって、それに対する非公式な回答を得、さらに後でその回答者に直接の公式ヒアリングする、という手順を踏んだものである。内容的には若干重複する部分もあるが、以下にその順序にしたがって、回答内容を紹介する。 まず、e-mailによる問い合わせに対する回答であるが、大要、以下のようであった。 (e-mailによる問い合わせに対する回答)今回の回答は、非公式な立場からの回答ということなので、内容をかいつまんで整理すると次のようになる。 つまり、環境関係の先生方の話によると、出来る限りの配慮をしながら調査観測を実施しているとのことである。たとえば、

しかしながら、XBTやXCTDに関しては、回収が不可能なのであきらめるしかないとのこと。 ただし、手元に残った物に関しては、回答者が観測を担当していたころは、使い済みのXBTの筒は、プラスチック、シリコンみたいな部分、残りの銅線、キャップ、基盤というふうに完全にばらばらにして分別したのちに、寄港後にて発売元または、産廃業者に引き取ってもらっていたという。 なお、ここでも大学としての公式見解が必要になる場合は、正式な文書をもっての問い合わせとするようコメントをいただいた。 (公式ヒアリング回答結果)回答者は、直接、海洋調査観測活動に従事する助手という立場の研究者である。主たる内容は以下のとおりであった。

● 関連するウェブサイト

3−4−3.琉球大学琉球大学に関するものはインターネット上で調べたもので、それによると次のようであった。 沖縄県に立地する琉球大学では、2001年4月24日の評議会において「環境憲章」を制定している。 前文に続いて、自然との共存、人・対話、教育・学習、研究、大学の社会的責務、の5項目で構成されている。おおむねA4で1ページのもので、全文を以下に掲げる。 『琉球大学の環境憲章』人間は、「地球」という生態系の一部として存在している。エコロジーの語源であるギリシャ語のオイコス(oikos)が、「家」を意味するように、地球は、多種多様な生命体の相互存在的な繋がりによって営まれるひとつの共同体である。亜熱帯の琉球弧に位置する沖縄は、ニライカナイ信仰など独特の自然観や世界観によってその豊かな文化を育くんできた。地球のエコロジーという観点に立脚して琉球大学は、教育、研究、そして社会貢献の在りようを未来へと発展させていくことを宣言する。 〔自然との共存〕1.自然を愛し、自然と共に生きる地球市民としての自覚と誇りをもって行動する。 キャンパスは地域や地球のエコロジーと連続したひとつの「場所」である。その場所に存在する一個の生命体として、キャンパスとその周辺のエコロジーを理解し、そこに息づくさまざまな生命と共に「生命の網」の調和を保つことによって、環境意識の高い地球市民としての心豊かなキャンパスライフを実践する。 〔ひと・対話〕

2.生命と文化の多様性を讃え、他者との対話を知の源泉とする多文化共存の環境をつくる。 どのような生命体も歴史の中で蓄積された価値ある固有の文化と風土に属している。自分以外の他者、また、自分とは異なる生物種や文化に属する他者と積極的に対話し、その多様な知恵と経験から学ぶべきことによって、自分自身のアイデンティティーを模索し、人間としていかに生きるべきかという問いを地球レベルで発想できる環境をつくる。 〔教育・学習〕

3.地球社会の未来を担う自主性と想像力、創造力にあふれる人材が育つ教育・学習環境をつくる。 大学を新しい文化の発信地にする。自主性と独創性を尊重する教育を通して、地球市民としての自覚と発想を育み、将来、地球コミュニティに属する人間として向き合うさまざまな問題に、地域コミュニティの視点から積極的に取り組む意欲と能力を養成する場にする。 〔研究〕

4.地球市民としての知を追究する真のアカデミズムにあふれる研究環境をつくる。 地球の生命共同体の存続は、これからのアカデミズムの在りようと深く関わっている。真のアカデミズムとは、生物圏の一員としての人間の責務を果たすべく学究活動であることを認識し、それぞれの学問分野の長い歴史の中で築かれた叡知を基礎に、さらに学際的で自由な地球市民としての発想で、琉球大学を未来へと飛翔する知の発信地にする。 〔大学の社会的責務〕

5.循環と共生を基調とした持続可能な社会を実現する地域のコミュニティ・モデルとなる。 自然環境に対する高い意識と闊達なコミュニケーションを大学というコミュニティの中で実践する。大学内、地域、地球の人々をつなぐ優れたコミュニケーション・システムを実現することにより、様々なコミュニティとのインターアクティヴな関係を構築し、研究や教育の成果を積極的に還元する。常に社会を啓発し、社会や文化の活性化に貢献するという本来の大学の責務を果たす。 3−4−4.広島工業大学これもインターネット調査によるもので、広島工業大学では、2004年4月1日付けで「環境憲章」を制定している。「宣言」と題した前文に続いて、「基本方針」として5項目を掲げているが、それぞれ1,2行の簡潔な理念を述べるかたちである。この全文も以下に掲げる。 地球環境問題が世界共通の人類的課題であることは万人の認識するところです。鶴学園創立者である鶴襄名誉総長は、宇宙規模での地球環境と命ある全生物の相互共存の重要性にいち早く着眼し、環境基本法の制定に先駆け、1993年、広島工業大学にわが国最初の環境学部を設けました。以来、広島工業大学は大学のキャンパスを環境問題に関する実験空間として教育研究に取り組んできました。 近年、環境問題は一層その重要性を増しております。社会へ送り出す学生諸君の環境教育はもとより、地球環境と人類の共生を目指し持続可能な社会を構築するための研究において先導的役割を果たすことは、大学の社会的使命であります。 本学に学ぶ学生および教職員の一人ひとりが、さらに環境に関する考えを深め、豊かな環境実現に貢献することを決意し、ここに広島工業大学環境憲章を定めます。 2004年4月1日 学長 茂 里 一 紘

3−5.民間産業界における取り組み3−5−1.日本船主協会船舶起因の海洋汚染が世界的に注目されている中で、わが国の代表的な海運業界の団体である日本船主協会では、「環境憲章」を制定している。 「環境理念」と題した前文と、6項目から成る「行動指針」を定めている。これもまた、各2,3行の簡潔なもので次のようである。 ■環境理念日本船主協会は、地球・海洋環境保全が最重要課題のひとつであるとの認識に立ち、海難事故や油濁による海洋汚染を防止するため船舶の安全運航を徹底するとともに、環境負荷の低減および資源の有効活用を推進します。さらに、海運があらゆる産業活動と市民生活を支える物流インフラストラクチャーであることを踏まえ、環境保全への一層の取り組みを図り、わが国ならびに世界経済の健全な発展に寄与することに努めます。■行動指針日本船主協会は、環境保全に関する行動指針を次のとおり定め、環境対策の推進に努めるとともに会員会社の積極的な環境保全への取り組みを支援します。

3−5−2.NTTグループNTTグループも、「地球環境憲章」を制定している。前文に続けて、「NTTグループ地球環境憲章」を7行、そして「基本理念」を2行、「基本方針」を6項目、という構成になっているが、ここでも各項目については数行の簡潔な文体で表現している。 NTTグループ地球環境憲章

人類が直面している地球温暖化、オゾン層破壊、熱帯林の減少、砂漠化、酸性雨、海洋汚染などの深刻な地球環境破壊は、これまでに築き上げてきた社会システムに起因しており、企業の事業活動がこれに密接に関わっていることを深く認識する必要がある。企業として、将来の世代に禍根を残さないよう持続可能な発展に向けて真摯な姿勢で事業活動と地球環境保護を両立させなければならない。かかる基本認識に立ち、ここにこれら地球環境問題に対するNTTグループとしての基本理念と、具体的取組みを方向づけるための基本方針を明示する「NTT グループ地球環境憲章」を定める。

【基本理念】

人類が自然と調和し、未来にわたり持続可能な発展を実現するため、NTTグループは全ての企業活動において地球環境の保全に向けて最大限の努力を行なう。

【基本方針】

1.法規制の遵守と社会的責任の遂行 3−5−3.(社)海洋産業研究会会員会社当会の会員会社全体についての調査は各種の制約から本格的には実施するに至っていないが、1件はヒアリングをし、そのほかに2件についてはe-mailによる問い合わせに対する反応として感触を得ることができた。以下にその内容を整理する。 (1)A社内外で海洋の調査観測および各種工事、作業請負を行う企業で、環境に対する配慮についてヒアリングに応じてもらったので、その要点を箇条書き式にまとめると次のようになる。

(2)B社現在、弊社では、具体的な施策と明文化するようなことは、実施しておりませんが、例えば、養殖漁場海域での採泥調査では、汚染泥の巻き上がり、拡散による他の生物への影響には配慮する文言を、調査実施計画書に記載することはあります。これは、直接環境への影響と言うよりは、漁業影響への危惧の観点から記載することを、漁協から求められております。近年特に、このようなケースが多く、弊社としても表にだして、認識を共有する必要があると考えております。 (3)C社弊社は、JIS Q14001(いわゆるISO14000と言われる環境マネジメントシステム)に基づく環境基本方針を定め、環境保全の推進及び汚染の予防を効果的かつ効率的に実施する為のシステムを確立・維持する事に取り組んでいます。具体的な基本方針としては、以下を掲げています。

会社としては上記のようなことを決めていますが、実際のところ、業務に関係のある配慮を中心に取り組んでいます。具体的には、以下のものがあります。

(4)概括以上の3件を概括してみると、以下のことが言える。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||