3.寒冷圏モデル3 研究結果の詳細報告へ戻る | HOMEへ戻る |

||||||||||||||||||||||

|

担当機関:地球環境フロンティア研究センター

a.要約温暖化に対する氷床の応答特性や海水準への影響を調べるため、氷床変動に関するモデルの不確定性要因の検討を行なった。氷床の温暖化応答を考慮する際に特に重要な課題となる氷床縁辺部の再現性を向上させるため、新しい数値スキームを導入し(Saito et al 2007, in press)、グリーンランド氷床の再現に改善が見られることを確認した。また、高次力学を導入したモデルの開発、高速化を行い、現実氷床における氷流などの速い流動の効果の議論を可能にした。さらに気候感度や氷床の物理パラメタによる温暖化応答の違いを議論し、氷床変動の時間経過がそれらによって大きな影響を受けることがわかった。気候感度、氷床の物理パラメタの詳細な検討が今後も大変重要であると考えられる。 b.研究目的地球上南北両極には陸上に氷床、海上に海氷があり、それらの生成変動は地球規模の気候変動と直結している。このため、温暖化に伴い氷床や海氷が敏感に反応して融解したり、さらに広範囲の気候や海面変動に影響を及ぼすことが懸念されている。そこで、このグループでは、最終的には地球シミュレータ上で稼動する大気/海洋/海氷/氷床結合モデルを構築し、地球温暖化や海面変動の予測実験を行なう。まず、部分モデルの改良をしながら様々な感度実験を通じて不確定要素の把握につとめる。さらに、結合されたモデルを用いて現在や過去の再現実験を行いながら、予測実験の精度を高めることをめざす。また、2万年前の最終氷期以降に関して、海洋底堆積物や地形のデータによる過去の気候や氷床変動/海水準の復元がかなり高精度で行われるようになってきたので、これを再現する数値実験を試みることを通してモデルの検証を行っていく。 c.研究計画、方法、スケジュール氷床については14年度までに部分モデルの製作は一通り行ない、応答特性を調べてきた。15年度は、各部分の改良を行ったり、地球シミュレータ用に氷床モデルプログラムを並列化最適化したり、カップラーの開発を行って気候モデルと氷床力学モデルの結合の特性を調べた。16年度と17年度は中程度の解像度の大気海洋結合モデルを用いて温暖化実験をおこない、海氷や氷床への影響について考察した。今後は、氷床モデルと大気モデルの結合を完成し、定量的に温暖化影響について論じていく。 d.平成18年度研究計画昨年度は観測データや古気候再現実験を通した検証を行い、東大気候センターで開発された氷床モデルや、MIROCに導入されている海氷モデルの高精度化を行ってきた。18年度は、特に温暖化応答を議論する上で重要になる氷床の領域での氷床モデルの高精度化を図り、また氷床の物理パラメタなどによる温暖化応答の違いを定量的に論じていく。 e.平成18年度研究成果寒冷圏は温暖化の影響を顕著に受けやすく、温暖化関連の観測やさらに報道に頻出する。とくに注目されている現象は、山岳氷河後退、永久凍土融解、北極海氷縮小、グリーンランド氷床変化、南極棚氷崩壊などにおよぶ。当課題では、これまで大気海洋結合大循環モデルや雪氷関係のモデルを用いてこれらの現象に関わるプロセスのモデリングや、寒冷圏の温暖化シグナルの検出に関する温暖化実験解析および氷期の気候のシミュレーションなどを行ってきた。グリーンランド氷床の温暖化に対する応答実験に関する主要な結果を報告する。 (1) 氷床モデル開発事項 これまでに現実再現および将来予測のための3次元氷床モデルを開発してきた。現実をよりよく再現するための氷床モデリングの課題としては、

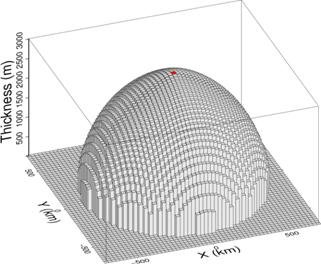

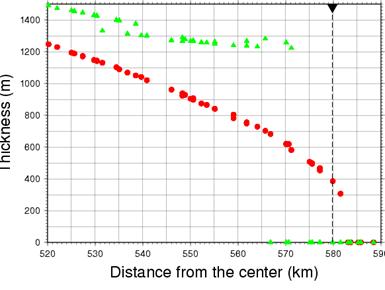

現段階の氷床モデルでは、現実の氷床の再現、特に氷床の表面の形の再現が不十分であり、縁辺付近の高度を過大評価していることが顕著である。そのことはモデル内で再現される、温暖化に対する氷床の応答を遅らせることにもつながっていると考えられる。縁辺付近の高度の誤差は世界の氷床モデルに共通した問題であり、研究者の間では大きな課題となっている。上記にあげた (a)-(d) の全てがこの誤差にある程度の影響を与えているが、(a) の数値計算の精度向上を求めることがその他の物理過程の精度向上よりも優先度が高いと考えられる。この縁辺の過大評価を改善する数値スキームの改良を行ったことが今年度の一番の成果である。なお、他の課題について我々もすべて取り組んでおり、(a), (b), (e) について発表等おこない、(d) については試験は成功し、いつでも大規模な計算ができる結合システムを完成している。 (2) 数値スキームの高度化によるモデルの大幅な改善 理想的な条件下での氷床の定常状態の氷厚分布に関して、解析的に得られる解と数値モデルによる解の間に誤差があることが従来より指摘されている。この誤差は氷床縁辺部で顕著であり、数100m の過大評価に及ぶこともある。この誤差は、氷床モデルを適用する課題によっては無視出来ない大きさである。例えば温暖化時の氷床応答を考えると、温度上昇による融解増加に第一に応答するのは高度の低い縁辺部であるため、精度の高い氷床応答計算のためには縁辺部のよりよい再現が必要不可決であると考えられる。そこで、氷床モデルの縁辺部の誤差を小さくする数値的解法を考案し、解折解をえられるような理想的な状況化で新しい数値的解法を適用し、従来の手法と比較することで、その効果を調べた。手法および結果を論文にまとめ、Annals of Glaciology に投稿し、受理された (Saito et al, 2007)。新しい手法によって、再現される氷床分布がより解析解に近付き、また、よりなめらかな解が得られることを確認した(図40)。この研究により、純粋に数値的な理由で、従来の氷床モデルによる氷床縁辺部の再現に数百メートルの厚さの過大評価が存在するという可能性が示唆された。この新手法を採用したモデルをグリーンランド氷床の再現に適用し、従来のモデルに見られた縁辺部の誤差がいくつかの領域で同程度減少することを確認した。図41は従来スキームの観測との誤差、および、従来スキームと今回のスキームの差を示し、改善がみられたことを表す。

図40: (上)理想的な軸対象氷床の氷厚再現結果。図中の赤の格子が軸の位置を示す。

図41: (左) 従来の氷床モデルと観測の高度の差。コンターは100と500 meter毎。(右)氷床モデルの縁辺部の誤差を小さくする数値的解法の改良により改善された高度差。コンターは50 と200meter毎。 (3) 高次力学項を導入したモデルの開発 氷床からの氷の流出は、氷流と呼ばれる周囲より速い流れの領域を通じて行われる割合が多い。氷流は、大規模な氷床モデルでは導入されていない高次力学項の効果で支配された過程である。Saito et al (2006) で用いている高次力学モデルは、原理的には氷流過程に応用が可能だが、現実的な地形での計算にかなりの時間がかかるという欠点がある(ただし、並列化しやすいという特長がある)。本年は別の解法を採用したモデルを開発し、理想的な条件下で試験的な実験を行い、結果を確認した。また、開発したモデルを用いて、国際的氷床モデル比較プロジェクト Ice Sheet Model Intercomparison Project (ISMIP) に参加し、高次力学モデル部問に結果を提出した。その実験を通じてさらなる高速化の方法を発見し、より現実的な氷床への適用がしやすいと考えられるモデルに改良出来た。 (3) 氷床モデルの温暖化に対する応答実験 (3-1) 氷床内物理パラメタ依存性 今の段階でもっとも適切と思われるモデルで温暖化に対する応答実験をおこなった他(以下実験A)氷床モデルの諸課題を代表して不確実性の高いパラメタや条件などを抽出し、その可能性の範囲で温暖化に対する応答実験をさらに多く行った。図42は、ほぼ定常になったときの体積を海面水準に換算して示したものである。 不確実性を大きくしている要因として、(1-1) で行った数値スキームの改良前実験(実験B)を改良後と比較した。また、この改良は以下含めることにして、底面過程に含まれる底面滑り係数(sliding coefficient)(底面滑りをなくした実験Cと底面滑りを最大限にした実験F)、応力と変形速度の関係式に含まれる流動係数(Enhancement factor)(最大限にした実験D)、底面において熱的境界条件となる地殻熱流量(geothermal heat flux) (最大限にした実験E)などを検討した。それぞれに物理的にあり得る範囲でかつ全体の氷床観測の誤差の範囲でパラメタを変更し、それぞれに気温上昇に対する応答を計算した。 どの実験でも、小さな気温変化に対して大きく体積が変わる閾値のような状態を経て、気温4度以上でほぼ氷床は融け切って海面水準を6メートル以上上昇させる。去年報告したように21世紀末には全球気温は3度から5度、グリーンランドなど高緯度ではそれより高い気温上昇が予測されているので、これはほぼ確実に21世紀末に閾値を超えるような条件である。ただし、それに達する時間は数百年から数千年かかり、その時間についても、パラメタによって当然違い、不確定性がある。

図42: グリーンランド氷床体積の気温上昇に対する応答(縦軸、体積を海面水準(メートル)に換算)。不確実な様々なパラメタの可能性のある範囲内で実験を行った。 (3-2) 氷床の温暖化応答の気候感度依存性 氷床の温暖化応答は、物理パラメタの他、モデルの気候感度に依存する、その違いは定常等。ここで気候感度とは、温室効果ガスシナリオによるものと、ある温室効果ガス排出シナリオモデルの下で気候モデルの応答が異なるものとの両方を含む。モデルの気候感度の不確実性の議論や、排出ガスレベルをどの状態に安定させるかといった議論のときに重要となる。気候感度はおもにグリーンランド上の気温影響に寄与するので、以下では温度を一様に3度から7度あげて時間経過を比較した(図43)。主に気候感度によるが、物理パラメタ依存性も大きく、時間経過の違いは最終定常状態の違いと必ずしも線形に対応しているわけではないことがわかる。それは物理パラメタによって氷床への働きの仕方が異なるからである。このような物理パラメタおよび気候感度への詳細な検討は今後も重要であると考える。

図43: グリーンランド氷床体積の時間変化の物理パラメタ(A,D,E,F 参考は本文参照)と気候感度依存性。(上)体積変化時系列。(中)E+5K 実験、(下)E+7K実験の500年ごとの標高分布変化。 g.成果の発表新聞記事等 ○ 朝日新聞:H18年5月12日夕刊12面 「南極 グリーンランド 氷の減少 加速、相次ぐ報告 温暖か議論に刺激も」に関して解説コメント等協力。 ○朝日新聞:H18年5月29日朝刊1面「(特集)北極異変:グリーンランド溶解:温暖化、氷河流出2.5倍」で取材協力、最新研究成果の提供。 ○読売新聞:H18年8月21日朝刊2面「氷期ー間氷期 CO2が変動増幅」「過去40万年スパコンで再現、東大助教授ら」として最新研究成果を解説、結果と図を提供。 ○京都新聞:H18年8月25日朝刊「太平洋の環境問題討論 佛教大で国際シンポ開幕」、現在および温暖化予測における海面上昇の状況について観測とモデル計算について解説、コメントした。 ○日経新聞:H19年1月28日朝刊31面:「南極はタイムカプセル!?気候の変動刻む氷床3000メートル掘削」に取材協力、地球温暖化に伴う南極氷床の変動に関する予測について最新見通しをコメントした。 ○産経新聞:H19年2月3日朝刊6面 「IPCC 報告書、『温暖化懐疑論』を否定」に取材協力、海面上昇の主な原因とその温暖化に対する応答の予測の見通しについておよび、氷床の融解についての見積もりの確実性について解説した。 ○雑誌フロント:H18年12月号(国土交通省系列の財団法人発行): 特集:「氷に刻まれた地球環境のドラマ『氷河』」に取材協力した。地球温暖化でグリーンランドや南極氷床、ヒマラヤ氷河がどの程度と温暖化に対して消滅するかなど応答予測の見通しについて解説、図を提供した(P23)。 論文発表 Abe-Ouchi, A., T. Segawa and F. Saito, 2006, Climatic Conditions for modelling the Northern Hemisphere ice sheets throughout the ice age cycle. Climate of the Past Discussions, 3, (in press). SAITO F. and A. Abe-Ouchi., 2005, Sensitivity of Greenland ice sheet simulation to the numerical procedure employed for ice sheet dynamics. Ann. Glaciol. 42, 331--336. Yamagishi, T., Abe-Ouchi, A., SAITO F., Segawa, T and Nishimura, T., 2005, Re-evaluation of paleo-accumulation parameterization over Northern Hemisphere ice sheets during the ice age examined with a high-resolution. AGCM and a 3-D ice-sheet model. Ann. Glaciol. 42, 433--440. SAITO F, A. Abe-Ouchi and H. Blatter., An improved numerical scheme to compute horizontal gradients at the ice-sheet margin: its effect on the simulated ice thickness and temperature, Ann. Glaciol, 46 (in press). SAITO F., A. Abe-Ouchi and H. Blatter, 2006, European Ice Sheet Modelling Initiative (EISMINT) model intercomparison experiments with first-order mechanics. J. Geophys. Res.(E) 111, F02012. Kageyama, M., A.Laine, A. Abe-Ouchi and 17 members, 2007, Last Glacial Maximum temperatures over the North Atlantic, Europe and Western Siberia: A comparison between PMIP models, MARGO sea-surface temperatures and pollen-based reconstructions, Quaternary Science Reviews, 25; 2082-2102. Yokohata, T. et al, 2007, "Different transient climate responses of two versions of an atmosphere-ocean coupled general circulation model", Geophysical Research Letters, 34, L02707. Weber SL, Drijfhout SS, Abe-Ouchi A, Crucifix M, Eby M , Ganopolski A , Murakami S , Otto-Bliesner B , Peltier WR, (2007) The modern and glacial overturning circulation in the Atlantic Ocean in PMIP coupled model simulations, Climate of the Past, 3, 51-64 学会発表 SAITO Fuyuki, Ayako Abe-Ouchi and Tomonori Segawa, 2006, Japan Geoscience Union Meeting 2006. Response of Greenland Ice Sheet to the Global Warming Simulated by a High Resolution AOGCM coupled by an Ice Sheet Model.口頭発表(招待講演) SAITO Fuyuki and Ayako Abe-Ouchi, 2006, Changes in Position and Elevation of Dome Fuji, east Dronning Maud Land, Antarctica, during the Ice Age Cycle, Simulated by a Three-Dimensional Numerical Ice Sheet Model. AGU Fall Meeting 2006 (San Francisco, USA).ポスター発表 SAITO Fuyuki, Ayako Abe-Ouchi and Tomonori Segawa, 2006, Response of Greenland ice sheet to the global warming simulated by a high resolution atmosphere-ocean GCM coupled by an ice sheet model. International Symposium on Cryospheric Indicators of global Climate Change. International Glaciological Society, IUGG-CCS and WCRP CliC.ポスター発表 SAITO Fuyuki, Ayako Abe-Ouchi and Heinz Blatter, 2006, Improvement in the numerical scheme to compute horizontal gradients at the ice-sheet margin and its effect on the simulated ice sheet topography, International Symposium on Cryospheric Indicators of global Climate Change. International Glaciological Society, IUGG-CCS and WCRP CliC.ポスター発表, ポスター発表 SAITO Fuyuki, Ayako Abe-Ouchi and Tomonori Segawa, 2006, Response of Greenland Ice Sheet to the Global Warming Simulated by a GCM coupled by an Ice Sheet Model. Workshop on Polar and Global Climate Modeling: Connection and Interplay. International Arctic Research Center. 口頭発表 SAITO Fuyuki and Ayako Abe-Ouchi, 2006, Dome Fuji in glacial-interglacial change. ICC DRC kick off meeting国立極地研究所、口頭発表。 岡田裕毅、阿部彩子、奥野淳一、齋藤冬樹, 2006,北半球氷床の氷期から間氷期への移行を再現するための三次元氷床ー粘弾性Earth 結合モデル開発。日本雪氷学会 平成18年度雪氷研究秋田大会。ポスター発表 齋藤冬樹、阿部彩子、瀬川朋紀, 2006, 大気海洋結合モデルおよび三次元氷床モデルを用いたグリーンランド氷床の温暖化実験。日本気象学会2006年度春季大会。口頭発表 齋藤冬樹、阿部彩子, 2006,氷床モデルによる Dome Fuji の高さ、位置、温度変動についての感度実験。南極氷床の物理・化学・生物のフロンティア 2, 国立極地研究所、口頭発表 齋藤冬樹、阿部彩子、瀬川朋紀, 2006, (氷床コアに関連した)気候モデリングの現状について極域及び高山域における気候・環境変動に関する研究集会, 国立極地研究所 次のページ(4. 気候物理コアモデル改良) |