突撃!

隣の研究室

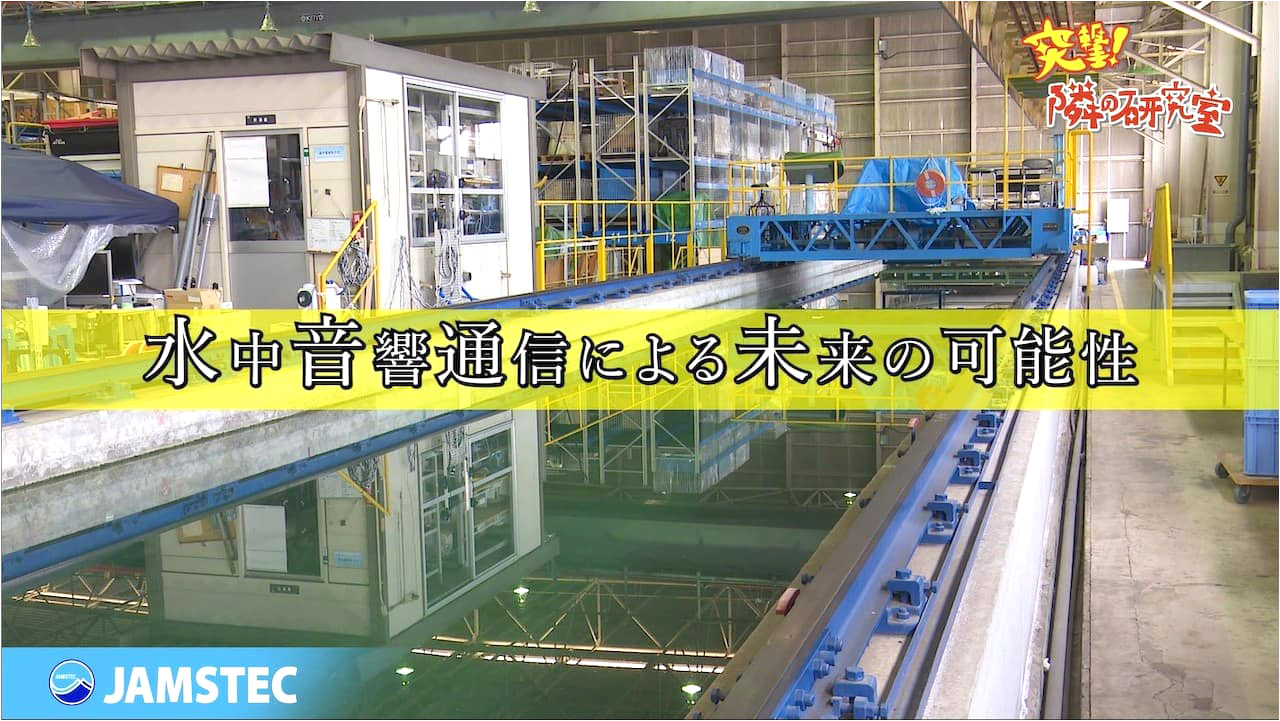

第4回 樹田行弘(きだ ゆきひろ)さん

国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)

研究プラットフォーム運用開発部門

水中で大活躍する「音波」の世界!

音で海を調べた研究者ウォルター・ムンク博士に憧れて

- 樹田さんは小学生のとき、どんな子どもでしたか?

- ものすごく日焼けしている子どもでしたね。好きだったのがサッカーと釣りだったので、夏も一日中炎天下にいて真っ黒でした。水辺に興味をもったのは、釣りが大好きだったことがもしかしたら影響しているのかもしれません。小学校の文集には「人の役に立つ仕事がしたい」と書いていました。

- 音波に興味をもったきっかけを教えてください。

- ぼくは京都出身なんですけど、科学や技術、思想・芸術の分野で長年貢献された方々に贈られる「京都賞」という国際賞があるんです。高校生のとき、その賞を地球科学の分野で初めて受賞されたウォルター・ムンク博士が、音波を使った海洋観測の先駆者でした。その研究にものすごく興味を持ったのが海洋学と音波に興味をもったきっかけで、大学でもこのテーマで研究をして、JAMSTECに入ったんです。

海の中では、電波より音波がダンゼンすごい

- 今とりくんでいる研究について教えてください。

- ここ数年は音波をつかった通信技術の研究と開発がメインです。その成果の1つとして、有人潜水調査船「しんかい6500」と、海上の母船のあいだを結ぶ通信装置を開発しました。「しんかい6500」に実際に乗り込める研究者は1名か最大でも2名ですから、それ以外の研究者はみんな海の上で待機するしかありません。音波をつかって深海の画像や各種センサーのデータをリアルタイムで船に送れれば、画面を観ながら「その岩のあたりの砂を採取してください」と指示が出せて、調査をスムーズに効率よくおこなうことができるんです。

![]()

- 樹田さんたちが装置を開発するまではどうしていたんですか?

- 以前は電話(水中通話機)だけでした。「しんかい6500」ができるときに「画像を送りたい」という話が出て、1990年代に最初の装置がつくられたんです。最初は10秒に1コマという速度でしたが、2017年に2秒に1コマ送れる新型機をぼくたちが独自に開発、手作りして、画質も向上させました。じつは国外で、画像をリアルタイムで送っている潜水艇は他にありません。これは、「しんかい6500」だけの技術といっていいと思います。この装置にはJAMSTECがこれまで積み重ねてきた研究とオリジナリティが詰まっているんです。

- 世界初で、しかも唯一なんてすごい!どうして電波をつかわないんですか?

- そう思いますよね。たしかに陸上では通信をはじめ、いろいろな場面に電波が使われています。スマホにも欠かせないとても便利な技術ですが、水の中だと電波はすぐに弱くなってしまい、遠くまで届かないんです。スマホにつかわれている電波の場合、海中では数センチ程度しか届きません。それに対して、音波は何キロ先にも届くんです。

- 何キロも!

- はい。条件によっては1000キロ先にも届くんです。実際に1000キロ離れた場所の通信の実験もやりました。大型の鯨類(クジラの仲間)は、遠くにいる仲間と音波でコミュニケーションしているといわれています。駿河湾の深海1000メートル以上のところで音波を調べると、沿岸にいると思われるイルカの群れの鳴き声がよく録れます。

- 水中では電波よりも音波で通信するのがいいんですね。

- 通信だけじゃなく、音波は海中の探査にもつかわれているんですよ。魚群探知機のように音波を魚だったり、海底にあてて、跳ね返ってくる情報から海中の様子を調べることができます。それと、水中の音波は、海の塩分や温度の違いなどの条件ですごく大きく曲がるんです。その性質を上手く利用して遠くの2点間で音波を送って受信すると、その音波が通ってきた海の中の様子を可視化できるという研究もしています。

- 音で伝えるだけでなく、音で見たり、知ったりできるんですね。

- そうなんですよ!

![]()

人間がアクセスできる場所を音波が広げる未来

- 音波研究のこれからについて教えてください。もっと高速の通信が可能になる?

- じつは音波で、スマホのような高速通信を実現するのは物理的に難しいんです。なぜなら、周波数というものがあるからです。周波数はHz(ヘルツ)という単位で表しますが、通信をする場合、この数字の大きさが道路の道幅にあたります。音波は高くても数百キロHzですが、電波ならばメガHz、ギガHzも可能なので、より多くのデータを一瞬で送ることができる。でも、深海のような電波が使えない場所にはものすごく強い。この特徴を生かし、電波や光ケーブルなどと組み合わせれば、これまでは「無理だ」とされてきたような特殊な環境にアクセスできるネットワークを構築できる可能性があると思っています。

- それは楽しみです。

- はい。夢のある研究だと思っています。そういう時代が来たとき、ちゃんと役に立てるものを提供できるよう、ちゃんと研究しておかなくちゃいけませんね。

- 最後に子どもたちのメッセージをお願いします。

- 水中音響通信の研究者はまだあまり多くないのですが、人数が少ない分、さまざまな得意分野をもつ人が集まって、プロジェクトを進めているのが特徴です。そういうなかで仕事をしていると、専門分野があることの強みを感じます。ですから、1つでいいから、自分が得意とすること、専門としたいことを見つけて、そこをしっかり勉強して「自分だけの武器」みたいなものを身につけて欲しいですね。自分なりの視点や強みをもっていれば、社会に出たとき、きっと面白いことができると思います。

![]()

- 海とちきゅうのふしぎをシェアしよう

-