もっと研究の事を知るために、航海首席研究者の稲垣博士に聞きました

- 稲垣 史生(Fumio Inagaki)

- 海洋研究開発機構 高知コア研究所 地下生命圏研究グループ グループリーダー/上席研究員

「ちきゅう」は建造後の2005年と2006年に慣熟訓練航海をこの海域で実施しました。その時に海底下365mから採取したサンプルに膨大な数の微生物が生息している事がわかりました(1立方センチメートルの角砂糖程度の大きさに少なくとも100万を超える微生物細胞がいた!)。

どうして八戸沖の海底下に肥沃な生命圏が広がっているのでしょうか?

それらの生命体は環境中でどんな役割をしているのでしょうか?

そもそも、その微生物って何?そういった疑問を解決すべく掘削調査を行いました。

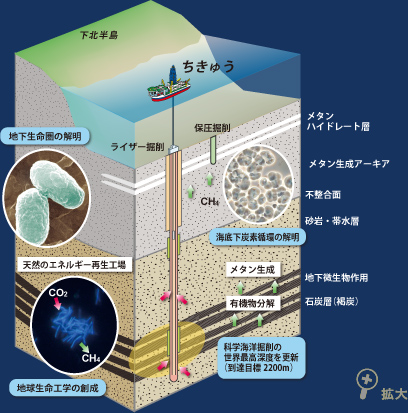

八戸沖の海底下の地層には、北海道南部から東北日本太平洋側にかけて埋没した約5000万年前から6500万年前の石炭層が眠っています。 それらの一部は、まだ完全な石炭に成りきっていない、未成熟の石炭で褐炭と瀝青炭という資源的価値の低い有機物層です。今まさに、地層中で非常に長い年月をかけて熟成している途中の、かつて「森」だった地層が海底下に眠っている、と言っても良いかと思います。その石炭の熟成過程で、天然ガス(メタン)が発生し、下北半島八戸沖の海底下に深部の石炭層を根源とする天然ガス・メタンハイドレートなどの炭素循環システムが発達している可能性が考えられています。同海域の膨大な地下微生物は、石炭層からしみ出す栄養源・エネルギー源を利用しながら生きているのかもしれません。また、この海域は、かつて陸の「森」だった地層から海の堆積物の地層にかわる特徴があり、東北日本沿岸の地質形成史と海底下の炭素循環や地下生命活動との関連性を探る上で、絶好の調査海域なのです。

地質学・地球化学・微生物学・資源工学などの様々の分野の専門家が世界中から「ちきゅう」集まり、掘削されたコア試料や水試料を分析します。例えば、掘削されたコア試料は、直ちに医療用のX線CTスキャンにかけられて、目に見えない内部構造まで画像解析によって分析されます。また、コア試料中の有機物濃度や水の化学成分、天然ガス成分の特徴などについても詳細な分析研究を行います。コア試料に含まれる海底下微生物細胞の検出は、細胞に含まれるDNAを蛍光色素で染色し、顕微鏡で撮影されたイメージやセンサーによる高速・高感度の最新の分析システムで評価します。

これまでに、海底下1,626mの深さまで微生物が確認されていますが、今回は2,200mまで掘削するので、海底下にどのくらいの深さまで生命が生息しているのか?

といった、海底下深部における生命圏の拡がりなどについて、新しい発見が期待されています。

たくさんのチャレンジがあると思いますが、技術的な側面から2つのポイントがあると思います。

「ちきゅう」の特徴でもある、ライザー掘削技術を使って海底下2,200mまで掘削し、約半世紀におよぶ海洋科学掘削の世界最高到達深度から、研究分析用のコア試料サンプルの採取に挑みます。

深部まで到達した掘削孔(掘削された後の穴)にセンサーなどの最新の調査機器を導入し、海底下深部の地層流体(砂層などに含まれる地下水)の現場採取や現場化学分析に挑みます。

「ちきゅう」には、複数の国々からいろいろな分野の研究者が乗船参加しています。船員さんや掘削オペレーション関係の方々と一致団結し、この「ちきゅう」の一大プロジェクトを最後まで「安全」に成功させること、それも大きなチャレンジの一つだと感じています。