地球深部探査船「ちきゅう」による統合国際深海掘削計画(IODP)第337次研究航海「下北八戸沖石炭層生命圏掘削」の成果として発表された論文が、米国科学アカデミーの機関誌であるPNAS(Proceedings of National Academy of Science)より2017年コザレリ賞(Cozzarelli Prize)に選定されました。

授賞式での筆頭著者Elizabeth Trembath-Reichert (中央)と共著者Victoria Orphan(右)

論文タイトル:

Methyl-compound use and slow growth characterize microbial life in 2-km-deep subseafloor coal and shale beds

掲載誌:

PNAS October 31, 2017. 114 (44) E9206-E9215; https://doi.org/10.1073/pnas.1707525114

著者:

Elizabeth Trembath-Reichert, Yuki Morono, Akira Ijiri, Tatsuhiko Hoshino, Katherine S. Dawson, Fumio Inagaki, and Victoria J. Orphan.

授賞式での筆頭著者Elizabeth Trembath-Reichert (中央)と共著者Victoria Orphan(右)

論文タイトル:

Methyl-compound use and slow growth characterize microbial life in 2-km-deep subseafloor coal and shale beds

掲載誌:

PNAS October 31, 2017. 114 (44) E9206-E9215; https://doi.org/10.1073/pnas.1707525114

著者:

Elizabeth Trembath-Reichert, Yuki Morono, Akira Ijiri, Tatsuhiko Hoshino, Katherine S. Dawson, Fumio Inagaki, and Victoria J. Orphan.

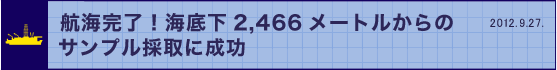

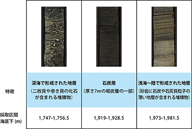

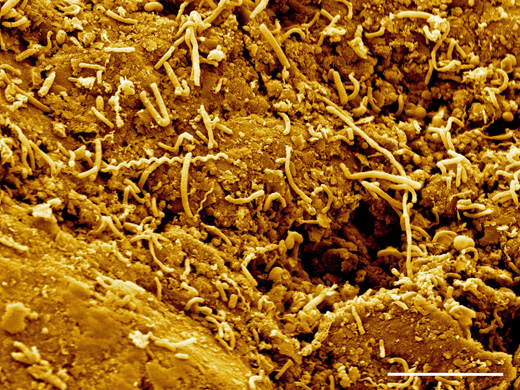

地球深部探査船「ちきゅう」による統合国際深海掘削計画(IODP)第337次研究航海「下北八戸沖石炭層生命圏掘削」により青森県八戸市沖の約80kmの地点(水深1,180m)から採取された海底下2,466mまでの堆積物コアサンプルを分析した結果、海底下に埋没した約2000万年以上前の地層に、陸性の微生物生態系(石炭の起源である森林土壌の微生物群集)に類似する固有の微生物群集が存在することを発見しました。それらの微生物群集は、堆積物1cm3あたり100細胞以下と極めて微量であり、海洋科学掘削により、世界で初めて海底下深部の生命圏の限界域に到達したことを示唆しています。

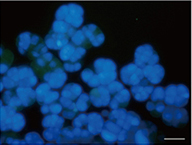

一方、栄養源に富む海底下約2kmの石炭層では細胞数が100倍以上増加する傾向が認められました。石炭層から採取されたサンプルを用いて、下降流懸垂型スポンジリアクターによる培養を試みたところ、天然ガス(メタン)を生産する世界最深の嫌気性微生物群集の培養に成功しました。

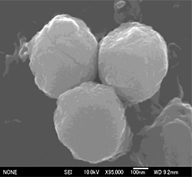

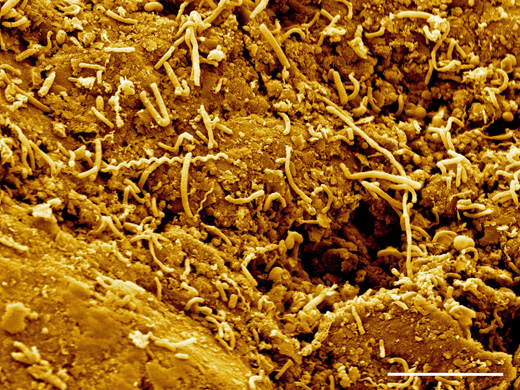

海底下約2kmの石炭層を含むコアサンプルから、バイオリアクターを用いて培養された世界最深部の海底下微生物群集の走査型電子顕微鏡写真。石炭を栄養源として有機物を分解しメタンを生成する。スケールは5μm(1μmは1/1000ミリ)。

写真提供:井町寛之 (JAMSTEC)

論文タイトル:Exploring deep microbial life in coal-bearing sediments down to ~2.5km below the ocean floor.

掲載誌:Science magazine, July 24th 2015, doi:10.1126/science.aaa6882

著者:稲垣史生,1,2* Kai-Uwe Hinrichs,3* 久保雄介,4,5 Marshall W. Bowles,3 Verena B. Heuer,3 Wei-Li Hong,6 星野辰彦,1,2 井尻暁,1,2 井町寛之,2,7 伊藤元雄,1,2 金子雅紀,2,8 Mark A. Lever,9,a Yu-Shih Lin,3,b Barbara A. Methé,10 森田澄人,11 諸野祐樹,1,2 谷川亘,1,2 Monika Bihan,10 Stephen A. Bowden,12 Marcus Elvert,3 Clemens Glombitza,9 Doris Gross,13 Guy J. Harrington,14 堀知行,15 Kelvin Li,10 David Limmer,12,d Chang-Hong Liu,16 村山雅史,17 大河内直彦,2,8 小野周平,18 Young-Soo Park,19§ Stephen C. Phillips,20 Xavier Prieto-Mollar,3 Marcella Purkey,21 Natascha Riedinger,22,c 真田好典,4,5 Justine Sauvage,23 Glen Snyder,24,e Rita Susilawati,25 高野淑識,2,8 田角栄二,7 寺田武志,26 戸丸仁,27 Elizabeth Trembath-Reichert,28 David T. Wang,18 山田泰広5,29

(*共同首席研究者)

所属:1. JAMSTEC高知コア研究所、2. JAMSTEC海底資源研究開発センター、3. ブレーメン大学(ドイツ)、4. JAMSTEC地球深部探査センター、5. JAMSTEC海洋掘削科学研究開発センター、6. オレゴン州立大学(米国)、7. JAMSTEC深海・地殻内生物圏研究分野、8. JAMSTEC生物地球化学研究分野、9. オーフス大学(デンマーク)、10. クレイグベンター研究所(米国)、11. 産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門、12. アバディーン大学(英国)、13. レオベーン大学(オーストリア)、14. バーミンガム大学(英国)、15. 産業技術総合研究所環境管理研究部門、16. 南京大学(中国)、17. 高知大学海洋コア総合研究センター、18. マサチューセッツ工科大学(米国)、19. 韓国地質資源研究院(韓国)、20. ニューハンプシャー大学ダーラム校(米国)、21. ネブラスカ・リンカーン大学(米国)、22. カリフォルニア大学リバーサイド校(米国)、23. ロードアイランド大学(米国)、24. ライス大学(米国)、25. クイーンズランド大学(オーストラリア)、26. 株式会社マリン・ワーク・ジャパン、27. 千葉大学大学院理学研究科、28. カリフォルニア工科大学(米国)、29. 京都大学大学院工学研究科

一方、栄養源に富む海底下約2kmの石炭層では細胞数が100倍以上増加する傾向が認められました。石炭層から採取されたサンプルを用いて、下降流懸垂型スポンジリアクターによる培養を試みたところ、天然ガス(メタン)を生産する世界最深の嫌気性微生物群集の培養に成功しました。

海底下約2kmの石炭層を含むコアサンプルから、バイオリアクターを用いて培養された世界最深部の海底下微生物群集の走査型電子顕微鏡写真。石炭を栄養源として有機物を分解しメタンを生成する。スケールは5μm(1μmは1/1000ミリ)。

写真提供:井町寛之 (JAMSTEC)

論文タイトル:Exploring deep microbial life in coal-bearing sediments down to ~2.5km below the ocean floor.

掲載誌:Science magazine, July 24th 2015, doi:10.1126/science.aaa6882

著者:稲垣史生,1,2* Kai-Uwe Hinrichs,3* 久保雄介,4,5 Marshall W. Bowles,3 Verena B. Heuer,3 Wei-Li Hong,6 星野辰彦,1,2 井尻暁,1,2 井町寛之,2,7 伊藤元雄,1,2 金子雅紀,2,8 Mark A. Lever,9,a Yu-Shih Lin,3,b Barbara A. Methé,10 森田澄人,11 諸野祐樹,1,2 谷川亘,1,2 Monika Bihan,10 Stephen A. Bowden,12 Marcus Elvert,3 Clemens Glombitza,9 Doris Gross,13 Guy J. Harrington,14 堀知行,15 Kelvin Li,10 David Limmer,12,d Chang-Hong Liu,16 村山雅史,17 大河内直彦,2,8 小野周平,18 Young-Soo Park,19§ Stephen C. Phillips,20 Xavier Prieto-Mollar,3 Marcella Purkey,21 Natascha Riedinger,22,c 真田好典,4,5 Justine Sauvage,23 Glen Snyder,24,e Rita Susilawati,25 高野淑識,2,8 田角栄二,7 寺田武志,26 戸丸仁,27 Elizabeth Trembath-Reichert,28 David T. Wang,18 山田泰広5,29

(*共同首席研究者)

所属:1. JAMSTEC高知コア研究所、2. JAMSTEC海底資源研究開発センター、3. ブレーメン大学(ドイツ)、4. JAMSTEC地球深部探査センター、5. JAMSTEC海洋掘削科学研究開発センター、6. オレゴン州立大学(米国)、7. JAMSTEC深海・地殻内生物圏研究分野、8. JAMSTEC生物地球化学研究分野、9. オーフス大学(デンマーク)、10. クレイグベンター研究所(米国)、11. 産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門、12. アバディーン大学(英国)、13. レオベーン大学(オーストリア)、14. バーミンガム大学(英国)、15. 産業技術総合研究所環境管理研究部門、16. 南京大学(中国)、17. 高知大学海洋コア総合研究センター、18. マサチューセッツ工科大学(米国)、19. 韓国地質資源研究院(韓国)、20. ニューハンプシャー大学ダーラム校(米国)、21. ネブラスカ・リンカーン大学(米国)、22. カリフォルニア大学リバーサイド校(米国)、23. ロードアイランド大学(米国)、24. ライス大学(米国)、25. クイーンズランド大学(オーストラリア)、26. 株式会社マリン・ワーク・ジャパン、27. 千葉大学大学院理学研究科、28. カリフォルニア工科大学(米国)、29. 京都大学大学院工学研究科

2015年4月13-15日に航海後研究会議が台湾・国立中山大学で行われました。会議では乗船研究者に加えて、航海後に参加した研究者も含めて、研究の現状と今後の共同研究について話し合われました。

航海後研究会議の翌日、国際シンポジウム「Frontiers in Marine Geology - Deep Life and Deep Carbon」が開催されました。海底下深部の生命圏と炭素循環について、Exp 337の結果を含めた最新の成果が紹介され、この分野の研究をさらに進めるために海洋科学掘削の重要性が再認識されました。

>>詳細はこちら

航海後研究会議の翌日、国際シンポジウム「Frontiers in Marine Geology - Deep Life and Deep Carbon」が開催されました。海底下深部の生命圏と炭素循環について、Exp 337の結果を含めた最新の成果が紹介され、この分野の研究をさらに進めるために海洋科学掘削の重要性が再認識されました。

>>詳細はこちら

Integrated Ocean Drilling Program Expedition 337 Proceedings

Deep Coalbed Biosphere off Shimokita

Microbial processes and hydrocarbon system

>>2013年9月30日出版

Deep Coalbed Biosphere off Shimokita

Microbial processes and hydrocarbon system

>>2013年9月30日出版

Integrated Ocean Drilling Program Expedition 337 Preliminary Report

Deep Coalbed Biosphere off Shimokita

Microbial processes and hydrocarbon system

The Digital Object Identifier (DOI) for the report is doi:10.2204/iodp.pr.337.2012

なお、本航海で取得したデータとサンプルの公開は、航海終了から1年後を予定しています。

>>ちきゅうラボ・データセンター

Deep Coalbed Biosphere off Shimokita

Microbial processes and hydrocarbon system

The Digital Object Identifier (DOI) for the report is doi:10.2204/iodp.pr.337.2012

なお、本航海で取得したデータとサンプルの公開は、航海終了から1年後を予定しています。

>>ちきゅうラボ・データセンター

2006年に実施した地球深部探査船「ちきゅう」慣熟訓練航海において下北半島八戸沖の46万年前の地層サンプルから採取した個々の微生物細胞の栄養源の取り込みについて、超高解像度二次イオン質量分析計(NanoSIMS)を用いて高精度に測定し、一立方センチメートルあたり一千万細胞を超える微生物が、炭素や窒素を極めてゆっくりとした速度(大腸菌の10万分の1以下)で取り込む能力を有する「生きている」細胞であることを明らかにしました。

この研究成果は、米国科学アカデミー紀要PNAS(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 誌)に掲載されました。

この研究成果は、米国科学アカデミー紀要PNAS(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 誌)に掲載されました。