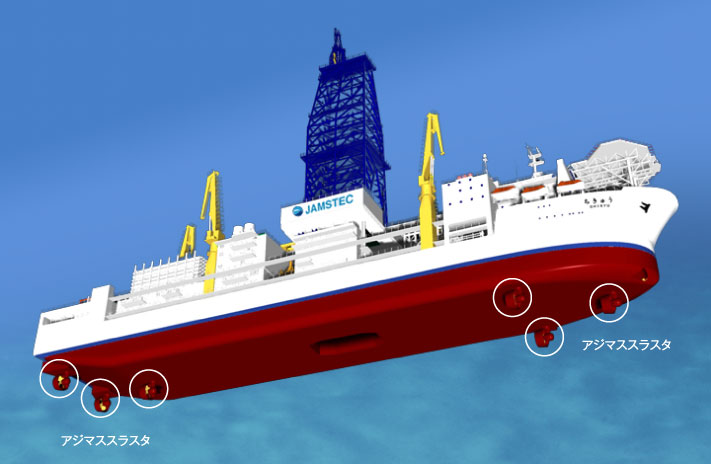

「ちきゅう」を始め掘削船が海底を掘るには一定の位置に留まっていなければならない。しかし、海には海流や風のように船の位置を変えてしまう力が常にある。こうした力に対抗して船を一カ所に留めるプロペラがアジマススラスターだ。「ちきゅう」は全部で6基のアジマススラスターを持っている。2011年3月の震災でそのひとつが損傷してしまったが、今年、工事が行われ、1年3ヶ月ぶりに6基のアジマススラスターがそろうことになった。

(2012年9月掲載)

| 取材協力 石渡隼也 地球深部探査センター (CDEX) 運用室 工務グループ 技術副主任 |

向きを360度変えられるプロペラ

アジマススラスターとは聞き慣れないが、どんなものだろうか? スラスターとは“スラスト(thrust)するもの”という意味。つまり推進力を与えるものだ。船の場合プロペラがそれにあたる。アジマス(azimuth)とは方位のことでプロペラの方位を示す。アジマススラスターはプロペラの方向を360度自在に変えられるスラスターのことである。「ちきゅう」のアジマススラスターはプロペラの直径3.8m、定格出力4,200kwに及ぶものだ。「ちきゅう」にもディーゼルエンジンは積まれているが、これは発電機駆動用機関としての役割を果たす。プロペラを回すのは、発電機で作られた電気によって駆動される電動モーターである。

海上を自由に行動する掘削船も掘削する時には一カ所に留まっていなければならない。船を押し流す海流や風の向きは刻々と変わる。一カ所に定位し続けるには船に加わる力の向きに応じてプロペラの方向を自在に変える必要があるのだ。

「『ちきゅう」のアジマススラスターはプロペラとそれを支えるギアケース、そしてその上にあるアジマススラスタコンテナと呼ばれる箱状の部分から成り立っています。」石渡技術副主任はそう説明する。「コンテナ内部にはモーターが縦に入っています。モーターの回転軸は下にまっすぐ降りて、ギアケースに入って2種類のギアにより動力を水平方向に変換してプロペラに伝えることで、推力を発生させます」では、アジマススラスターはなぜこのような構造でなければいけないのだろう?

多くの船は、横に置かれたエンジンを持ち、そこから後ろに伸びた回転軸が船底を貫き、その先端にプロペラがついている。このような作りではプロペラの向きを変えることは出来ない。当然、正確に定位することもできない。「しかしアジマススラスターでは回転軸が縦になっています。これなら軸を中心にして、ギアケースごとプロペラの向きを変えることができます。」石渡技術副主任はそのように説明してくれた。

アジマススラスターは向きだけではない、推進力の強さも変える必要がある。海流の力も風の力も、その強さは絶えず変わる。「ちきゅう」のスラスターは変化する強さに逐一、それも即座に対応しなければいけないのだ。石渡技術副主任によれば、「『ちきゅう」のアジマススラスターは、モーターの回転速度が毎分720回転。回転数およびトルクをモーターのVVVFインバータ制御(可変電圧可変周波数制御)により変化させ、減速ギアを介してプロペラを0から162回転にまで、自由に変えることができる。こうして推進力の強さと方向を調整し、DPS(ダイナミック・ポジショニング・システム)と合わせて「ちきゅう」は正確に一カ所に留まる事が出来るのである。

- |1|

- 2|