有人潜水調査船

「しんかい6500」

概要

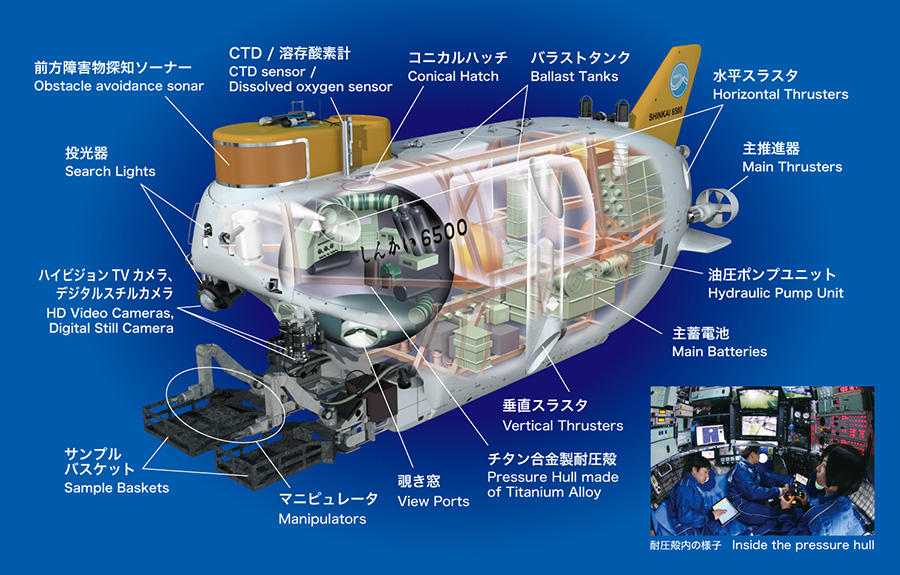

「しんかい6500」は、深度6,500mまで潜ることができる潜水調査船です。1989年に完成し、日本近海に限らず、太平洋、大西洋、インド洋等で、海底の地形や地質、深海生物などの調査を行っています。現在運航中の大深度まで潜ることのできる有人潜水調査船は、日本には1隻だけで世界でも限られた数しかありません。その中で「しんかい6500」は、日本のみならず世界の深海調査研究の中核を担う重要な役割を果たしています。

2012年3月、「しんかい6500」は、建造以来最大となる改造を終えました。船尾の主推進器を、旋回式大型1台から固定式中型2台に変更し、また水平スラスタを後部に1台増設して回頭性能を向上させました。また、全ての推進器のモーターをよりレスポンスの良いものに換装し、加速・制動性能も向上させました。

ミッション

- 地球内部の動きをとらえる

巨大地震の発生場所であるプレートの沈み込み域、新しくプレートが生まれる中央海嶺域など、地球内部の動きに大きく関わる現象を調べ、地球のなりたちを解明します。

- 生物の進化を解明する

深海という未知の世界の探査は、これまで多様で独自性に富んだ生物群や化学合成生態系の存在を明らかにしてきました。化学合成生態系とは、太陽エネルギーにほとんど依存せず、地球内部から湧き出す湧水に含まれる硫化水素やメタンをエネルギー源とする化学合成細菌が作る有機物に依存する生態系です。これら深海の生態を調べることで、生物の起原や進化の過程を解明できると期待されています。

- 深海生物の利用と保全

今後人類が直面する食料問題などに向けて、深海生物資源の持続的な利用や、多様な生理機能を有する深海生物の遺伝子資源の研究が必要とされています。

- 熱・物質循環を解明する

気候変動や潮流の強弱など地球を取り巻く環境変動の歴史は、海底に堆積したさまざまな物質中に記録されています。こうした記録を採取し解読しています。また、海底の熱水活動により放出される熱や物質は、地球環境に少なからず影響をもたらしてきました。海底熱水系を理解することは地球の環境変遷を理解することにつながっていきます。

システム

耐圧殻

1平方センチメートルあたり約680kgfという水圧がかかる深海で、3名の乗員が安全に調査活動を行えるように、そして繰返し何度も深海を往復できる高い信頼性を得るために、コックピットは内径2.0mの球(耐圧殻といいます)の中にあります。この球は軽くて丈夫なチタン合金でできています。高圧下の深海では僅かなゆがみも許されません。なので、この球の真球度は1.004、外径は僅か±2mm以下の製作精度で製造されています。

浮力材

潜水調査船に使用される浮力材は海水よりも小さい比重であると同時に、高い水圧に耐えられる強度が必要です。「しんかい6500」では、シンタクティックフォームと呼ばれる浮力材を使用しています。シンタクティックフォームはガラスマイクロバルーンという中が空洞の小さなガラス球(主に直径88~105μmと直径40~44μmの2種類)を高強度樹脂(エポキシ樹脂)で固めたものです。これにより、高い水圧でも変形することのない強度と浮力をもっています。

マニピュレータ

生物や海底の岩石の採取に使われます。水中では約100kgの物を持ち上げる事が出来ます。

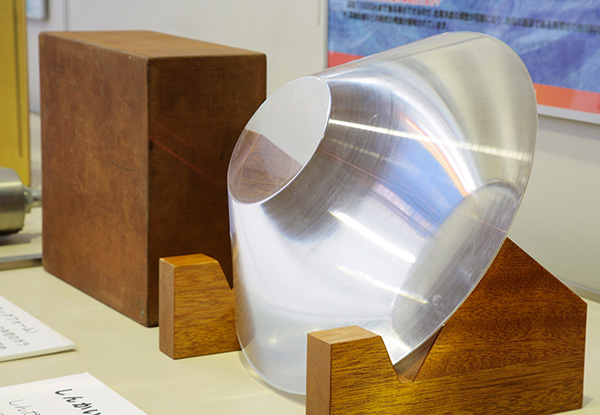

覗き窓

耐圧殻の前方と左右に合計3つの覗き窓が付いています。頑強に製作された耐圧殻も高い水圧によってわずかに変形します。この変形に追従出来るように覗き窓の材料として使用されているのはガラスではなく、透明度が高いメタクリル樹脂です。樹脂板を3枚貼り合わせて、計138mmの厚さのすり鉢状の形状になっています。

主蓄電池

従来は酸化銀亜鉛電池を使用していましたが、2004年からリチウムイオン電池に切り替えられました。寿命の長い高性能リチウムイオン電池の開発により、従来の電池と比較し小型軽量化とメンテナンスフリーよる整備性の改善等により、コストパフォーマンスも向上しました。

投光器

水深200mを過ぎると太陽の光はほとんど届かなくなり、深海では全くの暗闇です。「しんかい6500」の投光器は1灯で自動車の強力なヘッドライト3~4個分の明るさがあります。しかし懸濁物が少なく海水の条件が良い海域で、全灯(7灯)を使って照らしても視程は10m程です。

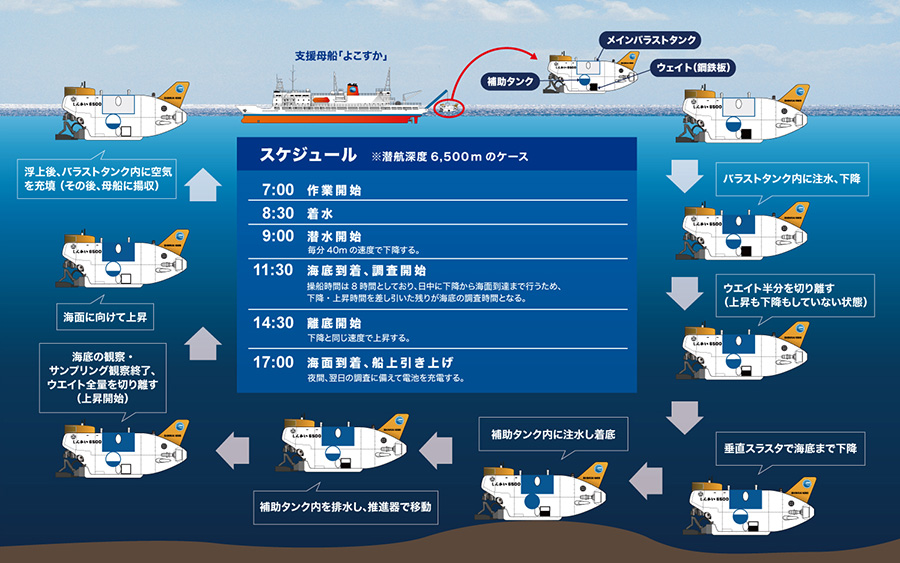

「しんかい6500」海底調査の1日

- 7時00分

作業開始

- 8時30分

着水作業

- 9時00分

潜航開始

毎分約45mで降下できますので、最深6500mに潜航する際には約2時間30分かかります。

- 11時30分

海底到着、調査開始

潜航時間を8時間と定めており、日中に潜航開始から海面浮上までを行うことにしていますので、下降・上昇時間を差引いた残りが海底での調査時間となります。したがって、水深が浅いと調査時間が長くとれます。

- 14時30分

離底(上昇開始)

下降と同じ速度で上昇しますので、同じく約2時間30分かかります。

- 17時00分

海面浮上、揚収作業

夜間は、翌日の調査に備えて電池の充電や保守整備、機材の準備などを行います。

主要目

※[ ]は旧システム

「しんかい6500」の水中画像伝送装置

主な経歴

- 2017年6月Othersその他有人潜水調査船「しんかい6500」1,500回潜航達成

- 2016年2月Press Releaseプレスリリース大西洋の深海で世界最深の鯨骨生物群集を発見

- 2013年5月Topicsトピックス南大西洋ブラジル沖リオグランデ海膨の海底にて大陸の痕跡と思われる花崗岩を確認

- 2013年1月-

12月Othersその他有人潜水調査船「しんかい6500」世界一周研究航海「QUELLE2013」を実施 - 2012年3月Press Releaseプレスリリース推進操縦装置等の改造工事を完了

- 2011年8月Topicsトピックス東北地方太平洋沖地震震源海域に大きな亀裂を確認

(「しんかい6500」が撮影した海底の亀裂の映像) - 2009年11月Press Releaseプレスリリース深海の奇妙な巻貝・スケーリーフットの大群集を発見

- 2007年3月Press Releaseプレスリリース有人潜水調査船「しんかい6500」1,000回潜航達成

- 2007年1月Press Releaseプレスリリース沖縄トラフ深海底において新たな熱水噴出現象「ブルースモーカー」を発見

- 2006年8月Press Releaseプレスリリース沖縄トラフ深海底下において液体二酸化炭素プールを発見

- 2004年7-9月Othersその他南東太平洋大航海「NIRAI KANAI」を実施

- 2003年3月毛利宇宙飛行士、南西諸島にて潜航調査(第733回潜航)

- 2002年10月インドネシア大統領メガワティ氏訪船

- 1999年8月通算500回潜航達成

- 1998年11月南西インド洋海嶺にて新種の巨大イカを発見

- 1998年大西洋中央海嶺と南西インド洋海嶺他にて調査潜航(MODE'98)を実施

→インド洋で有人潜水船として初めて潜航を行った

リスボン海洋博に参加 - 1997年6月三陸沖日本海溝にて多毛類生物を発見

- 1994年大西洋中央海嶺と東太平洋海膨にて調査潜航(MODE'94)を実施

- 1992年10月伊豆・小笠原の鳥島沖にて鯨骨生物群集を発見

- 1991年11月通算100回潜航達成

- 1991年7月三陸沖日本海溝にてナギナタシロウリガイを発見

- 1991年7月三陸沖日本海溝海側斜面にて海底の裂け目を発見(6,366m)

- 1991年調査潜航開始

- 1990年6月訓練潜航開始

- 1990年4月しんかい6500システム完成

- 1989年11月しんかい6500引き渡し

- 1989年8月造船所による公式試運転で、三陸沖日本海溝にて最大潜航深度6,527mを記録