プレスリリース

国立研究開発法人海洋研究開発機構

気象庁気象研究所

国立大学法人北海道大学

近未来気候でも豪雨はより強くなり連続無降水日は増加する

―気候変動適応策の礎となる近未来気候予測データベースから導かれた成果―

1.概要

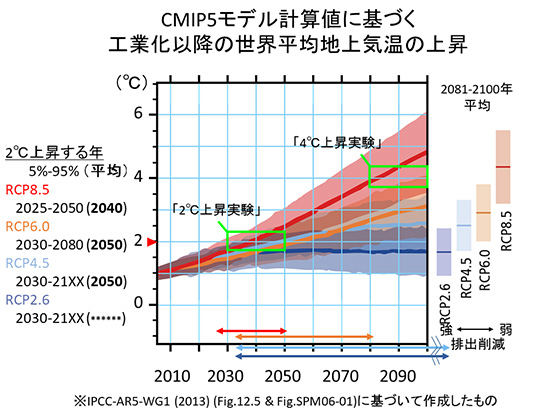

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 平 朝彦、以下「JAMSTEC」という。)気候変動適応技術開発プロジェクトチーム、気象庁気象研究所及び国立大学法人北海道大学の研究グループは、文部科学省地球観測技術等調査研究委託事業「気候変動適応技術社会実装プログラム」(Social Implementation Program on Climate Change Adaptation Technology: 以下、「SI-CAT」という。2015~2019年度)に参画し、海洋地球科学分野等で利用されてきたJAMSTECのスーパーコンピュータ「地球シミュレータ」を用い、工業化以降の世界平均地上気温が2°C上昇した気候状態を対象として、多数の高解像度温暖化シミュレーションを実施しました。ここで注目した気候状態は追加的な緩和努力を行わない場合の近未来(2030~2050年頃) のものに相当します(図1)。シミュレーション出力を解析した結果から、「パリ協定」(第2節参照)に準拠した国際的な温暖化緩和・抑制に向けた取り組みが機能したとしても、近未来気候においては極端な降水(年最大日降水量)の強度は増大する可能性が高いことが分かりました(図2、3、4)。また、連続して降水が無い期間(連続無降水日数)も増大する結果となりました(図3)。

これまでに温暖化の進行とともに降水量が増加し、降水現象がより極端になることが報告されていますが、数十年に1回の割合でしか起こらないような低頻度の極端な気象現象が将来どの程度変化するのか、特に近い将来の変化については防災や農業等の気候変動適応策の観点からも確度の高い予測が欠かせません。本研究の実験で作成された近未来気候予測データベースは、降水のみならず様々な極端現象の将来変化の評価及び適応策の検討のために活用されることが期待されています。

本成果は1月10日付けで科学誌「Geophysical Research Letters」に掲載される予定です。

- JAMSTEC 気候変動適応技術開発プロジェクトチーム

- 気象庁気象研究所

- 北海道大学大学院地球環境科学研究院

2. 背景

わが国では気候変動による様々な影響に対し、政府全体として整合のとれた取組を総合的かつ計画的に推進するため、2015年11月27日に「気候変動の影響への適応計画」が閣議決定されました。また、同年12月の国連気候変動枠組条約第21回締約国会議で取りまとめられた、新たな国際的な枠組みとなる「パリ協定」では、世界共通の長期目標として「工業化以降の世界平均気温上昇を将来にわたって2°C未満に抑える」ことに合意し、21世紀後半には人為起源の温室効果ガス排出量を実質的にゼロにしていく方向性を打ち出す一方で、「適応」に関しても、「気候変動への適応に関する能力の向上並びに気候変動に対する強靱性の強化及びぜい弱性の減少という適応に関する世界全体の目標を定める」とし、「各国が、自国における適応に関する計画を立案し、及び実施する過程に関与する」ことを述べています。さらに2018年12月1日には、国、地方公共団体、事業者及び国民が気候変動への適応の推進のために担うべき役割等を定めた「気候変動適応法」が施行されました。同法に基づく政府の「気候変動適応計画」は2018年11月27日に閣議決定され、本格的な気候変動適応策が実施されようとしています。

気候変動に関する政府間パネル(以下「IPCC」という。)の第5次評価報告書によると世界が協調して最大限の緩和努力(温室効果ガスの排出削減努力)を行った場合には、近未来の2030~2050年頃に工業化以降の世界平均地上気温が2°C弱まで上昇するものの、21世紀末にわたってそれが維持されること(RCP2.6シナリオ)、一方で、追加的な緩和努力を行わない場合には、21世紀末の2080~2100年頃には4°C程度の気温上昇が生じること(RCP8.5シナリオ)が予測されています(図1)。本シミュレーションでは、近未来における気温上昇のシナリオ間の違いは小さいとして、RCP8.5シナリオでCMIP5モデルにより得られた2040年前後の計算結果を2°C上昇した気候状態として取り扱うことにしました。

このような気温上昇は降水等様々な気象現象に影響を及ぼします。IPCC報告書では温暖化の進行とともに降水量が増加し、降水現象がより極端になることが示されていますが、近未来の気候状態において数十年に1回しか生じないような極端な雨がどの程度変化するのか、既存の気候シミュレーションデータベースで信頼性の高い推定を行うのは難しい状況でした。特に近未来の変化については、防災や農業等の気候変動適応策の観点からもニーズが高まっており信頼性と確度の高い予測が欠かせません。

こうした背景のもと、研究グループは、文部科学省「気候変動リスク情報創生プログラム」(2012~2016年度)が開発し、多数の高解像度地球温暖化シミュレーションに基づいて、過去(1951~2010年)及びRCP8.5シナリオに従って工業化以降4°C程度の気温上昇が生じた21世紀末(2080~2100年頃)を想定して作成した「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース、database for Policy Decision making for Future climate change (以下「d4PDF」という。)」を発展させ、2°C程度の気温上昇が生じると予測される近未来(2030~2050年頃)を想定した気候予測データベースを作成してきました。稀にしか発生しない顕著な気象現象の将来変化について確信度の高い評価を行うためには、高解像度モデルによる多数のアンサンブルシミュレーション(※1)を行う必要があります。十分な計算性能を備えた地球シミュレータを活用することで、この大規模計算を実現することができました。

図1:CMIP5(※2)モデル計算値に基づく工業化以降の世界平均地上気温の上昇。4つのRCPシナリオ(※3)に従って計算された値を示す。本文中で言及しているのはRCP2.6シナリオとRCP8.5シナリオ。

3. 成果

研究グループは、図1に示す近未来気候予測についての不確実性を考慮した多数の高解像度地球温暖化シミュレーション実験「2°C上昇実験」を実施し、この実験データを元に極端な降水に関する将来変化を求めました。さらに、大きく地球温暖化が進んだ21世紀末頃を想定したd4PDFの「4°C上昇実験」との比較も行いました。

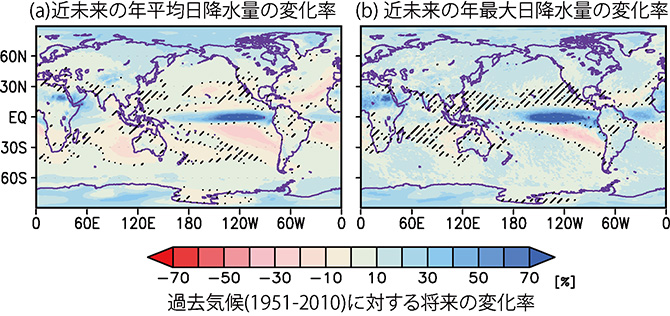

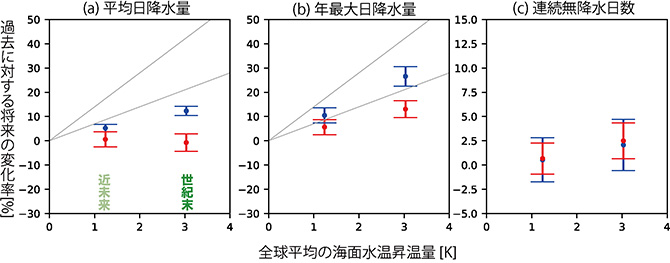

その結果、日本を含む中高緯度域では、近未来気候であっても年平均日降水量のみならず極端な降水(年最大日降水量)が統計的に有意に増加する可能性があることがわかりました(図2)。また、各々の場所で雨季と乾季とに分けた上で計算した平均日降水量をさらに全球平均した値は、雨季に増加し乾季には減少するのに対し、同様に計算した年最大日降水量と連続無降水日数はいずれの季節も増加する傾向がみられました(図3)。平均日降水量と比べて年最大日降水量の増加率は大きく、一方で連続無降水日が増加していることから、降水活動が両極化することが示唆されます。更なる温室効果ガスの排出削減がほとんどなされないままに地球温暖化が進んだという想定(RCP8.5シナリオ)で計算を行った場合には、今世紀末頃には、この傾向がさらに増大することも明らかになりました。

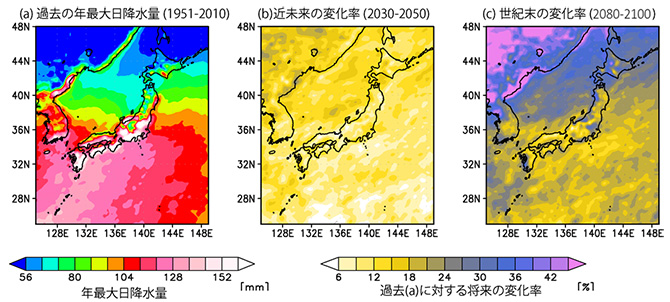

以上のような全球地球温暖化シミュレーション実験のデータ(水平格子間隔60km)に基づいて、さらに解像度の高い(水平格子間隔20km)数値モデルで日本付近を計算したところ、近未来気候においても日本のほぼ全地域で年最大日降水量は増加する可能性があることが明らかになりました(図4)。地域的な極端降水のメカニズム解明には、より詳細な解析や数値実験が必要とされていますが、このような増加傾向の統計的有意性が明らかになったことは、確信度の高い将来予測に向けた新たな一歩と言えます。

図2:過去気候(1951~2010年)に対する近未来気候(2030~2050年頃)の降水量の平均変化率。(a)年平均日降水量、(b)年最大日降水量。斜線は統計的に有意でない地域。

図3:過去気候(1951~2010年)に対する将来気候(近未来:2030~2050年頃、世紀末:2080~2100年頃)の全球平均の平均変化率(ドット)と不確実性の幅(エラーバー)。青は雨季・赤は乾季の値を示す。(a)雨季・乾季別に計算した平均日降水量、(b)雨季・乾季別に計算した年最大日降水量、(c)雨季・乾季別に計算した連続無降水日数。図(a)(b)中の斜めの直線は、全球平均海面水温昇温量1K当たり降水量が増加する割合7%/K、14%/Kを表す。空気中に含まれ得る水蒸気量は7%/K程度の割合で増加する関係が知られているが、雨季における年最大日降水量の増加の割合はこれを上回り、さらに近未来から世紀末にかけて非線形に(直線的ペースを上回るように)増加することが分かる。

図4:日本付近の過去気候(1951~2010年)に対する将来気候(近未来:2030~2050年頃、世紀末:2080~2100年頃)の年最大日降水量の変化率。(a)過去気候の年最大日降水量、(b)近未来の変化率、(c)温暖化の追加的な緩和努力が行われない想定(RCP8.5シナリオ)で計算した世紀末の変化率。

4. 今後の展望

本研究の実験で作成された近未来気候予測データベースは先に述べたd4PDFの中核のひとつであり、2018年8月10日より「データ統合・解析システム(DIAS:Data Integration and Analysis System)」を通じて広く一般に公開され、本研究で対象とした降水のみならず、様々な分野において国や地方自治体、大学、民間企業等の関係者による利活用が始まっています。今後、SI-CATをはじめ、環境省や国土交通省等の施策にも活用され、国や地方自治体で策定が求められている気候変動適応計画の検討に役立てられることが期待されます。SI-CAT(https://si-cat.jp/)及びd4PDF(http://www.miroc-gcm.jp/~pub/d4PDF/)についてより詳しく知りたい方は、それぞれのホームページをご覧ください。

- ※1

- アンサンブルシミュレーション:

計算条件をわずかに変えながら、ある期間の気候シミュレーションを繰り返し行うこと。たとえば1951-2010年の60年間の場合、1例(「1メンバー」と数える)のシミュレーションで得られるデータは60年分だが、100メンバーに増やせば6000の計算例(60年間の計算について100個の異なる計算例)のデータが得られることになり、「30年に一度の大雨」といった統計量を評価する際の信頼度が大きく向上する。

- ※2

- CMIP5:

“Coupled Model Intercomparison Project Phase-5(第5次結合モデル相互比較プロジェクト)”の略称。世界各国の大学や研究機関が開発した40個程度の気候モデルが参加し、個々のモデルで統一的な入力条件を与えながら過去や将来の気候状態の数値シミュレーションを行い、その結果を相互に比較する枠組み。IPCC第5次評価報告書の作成に貢献した。

- ※3

- RCPシナリオ:

“Representative Concentration Pathways(代表濃度経路シナリオ)”の略称。将来の温室効果ガス濃度の推移を4つ定めた。

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- (本研究について)

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構 気候変動適応技術開発プロジェクトチーム

- プロジェクト長代理 渡辺 真吾

- 気象庁気象研究所 気候研究部 第四研究室

- 室長 石井 正好

- 国立大学法人北海道大学 大学院地球環境科学研究院

- 准教授 佐藤 友徳

- (報道担当)

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- 広報部 報道課長 野口 剛

- 気象庁気象研究所

- 気象庁気象研究所企画室

- 国立大学法人北海道大学

- 総務企画部 広報課 広報・渉外担当