プレスリリース

国立研究開発法人海洋研究開発機構

国立大学法人九州大学 応用力学研究所

赤道大西洋東部で発生した異常に強い昇温現象の原因を明らかに

1. 発表のポイント

- ◆

- 2019年終わり頃に、過去40年間で最大規模の赤道大西洋昇温現象が発生した。

- ◆

- この異常なほど強い昇温現象は、大西洋の赤道直上とその北側における海上風の変化によって発生したことがわかった。

- ◆

- また、この昇温現象は、太平洋やインド洋からの遠隔的な影響ではなく、熱帯大西洋の局所的な要因によって発生したことを明らかにした。

- ◆

- 本研究の成果は、赤道大西洋で近年に観測された年々変動の傾向が、全球気候モデルによる地球温暖化予測とは異なっている可能性を示している。

2. 概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 松永 是)付加価値情報創生部門アプリケーションラボのインゴ リヒタ グループリーダー代理は、九州大学の時長 宏樹 教授、米国・テキサス大学オースティン校の奥村夕子 研究員とともに、過去数十年間における赤道大西洋水温の年々変動を解析しました。その結果、2019年終わり頃に赤道大西洋東部で発生した異常に強い昇温現象の原因を明らかにしました。

赤道大西洋は、通常、北半球の夏に水温の年々変動 (2-4年間隔程度) が大きくなる海域として知られています。しかし、2019年の昇温現象は、1) 北半球の冬に発生し、2) 過去40年間で最も強い温度上昇を記録した点において特異な事例でした。さらに、赤道大西洋の年々変動は、20年ほど前から不活発な時期が続いていましたが、2019年の強い昇温現象がその不活発期に歯止めをかけた可能性があります。

本研究では、複数の大気海洋再解析データを用いた解析により、大西洋の赤道上とその北側における局所的な海上風の変化がこの昇温現象の主要因であること、また、他の物理過程も重要な役割を果たしていたことを突き止めました。赤道大西洋の変動がこのまま強い状態を維持するか否かを評価するためには今後の持続的なモニタリングが不可欠であり、変動の傾向を予測する気候モデルの性能を向上させる上で重要な意義を持っています。

本成果はアメリカ物理学連合が刊行する科学誌「Geophysical Research Letters」に2022年2月22日付(日本時間)で報告されました。なお、本研究はJSPS科研費JP18H01281、JP18H03726、及び JP19H05704の助成のもと行われました。

- 海洋研究開発機構 付加価値情報創生部門 アプリケーションラボ

- 国立大学法人九州大学 応用力学研究所

- テキサス大学オースティン校 ジャクソン地球科学学部(米国)

3. 背景

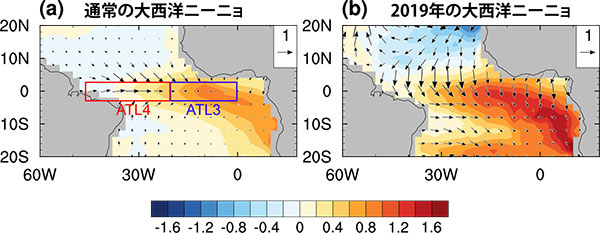

赤道大西洋東部は海面水温の年々変動に影響を受けやすい海域です。平年値よりも水温が高くなる現象は、赤道太平洋で良く知られているエルニーニョ現象のような類似性を持っているため、大西洋ニーニョ現象と呼ばれています(図1a)。大西洋ニーニョ現象は太平洋のエルニーニョ現象よりも、海面水温上昇が小さく短寿命ですが、アフリカや南アメリカ上の降水分布に甚大な影響を及ぼすことがわかっています。さらに、最近の研究によれば、大西洋ニーニョ現象が大規模な大気循環変化を引き起こし、エルニーニョ現象にも影響を及ぼし得ることが示唆されています。

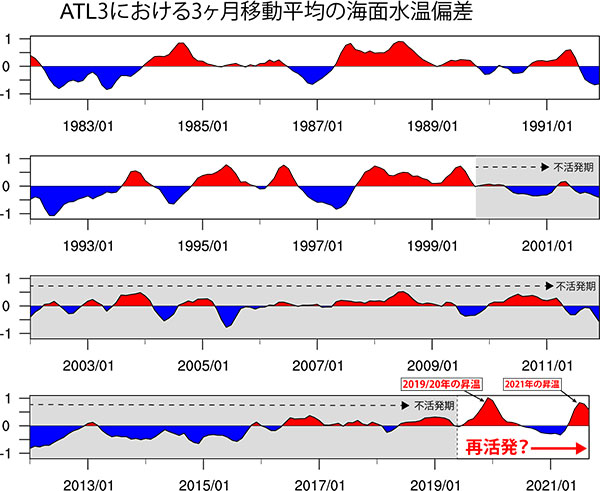

2000年頃から最近にかけて、赤道大西洋の年々変動は以前よりも相対的に不活発な時期へ入りました(図1)。興味深いことに、気候モデルによる将来気候シミュレーションでも、地球温暖化によって赤道大西洋の年々変動が弱くなると予測しています。しかしながら、2019年の終わり頃になると、人工衛星による観測史上、恐らく最も強い大西洋ニーニョ現象が発達し(図1b 及び図2)、2021年の夏にもそれに匹敵する強さの大西洋ニーニョ現象が相次いで発生しました。これらの続発は、赤道大西洋の年々変動が地球温暖化予測に反して、再び活発な状態に戻るのではないかという重要な問題を提起しています。

最近数年における赤道大西洋変動の再活発化を理解するための第一歩として、本研究では大気海洋の現場観測、人工衛星観測及び再解析データ(※1)を用いて、2019年終わり頃に発生した異常に強い昇温現象の原因を詳細に調査しました。

4. 成果

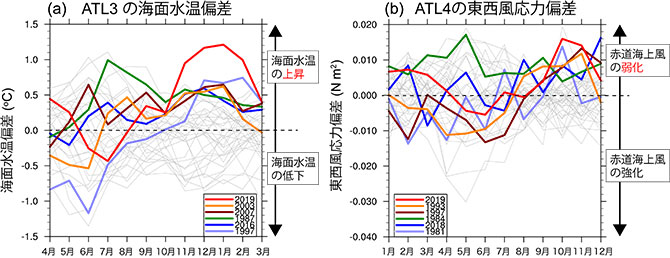

2019年の大西洋ニーニョ現象を対象とした解析では、赤道海上風(※2)の弱化が海面水温の昇温に大きく寄与したことを示しています(図3)。この結果は、東から西に向かって吹いている赤道海上風が弱まり、冷たい海水の湧昇が通常よりも弱まることによって赤道大西洋が昇温するという従来の通説と整合しています。しかし、その赤道海上風の変化は過去の事例と比較して異常だったわけではなく、その点は異常に強い昇温を示した海面水温データとは異なっていました。従って、赤道海上風の変化以外にも他の物理過程が 2019年の異例な昇温現象に寄与していたと考えられます。

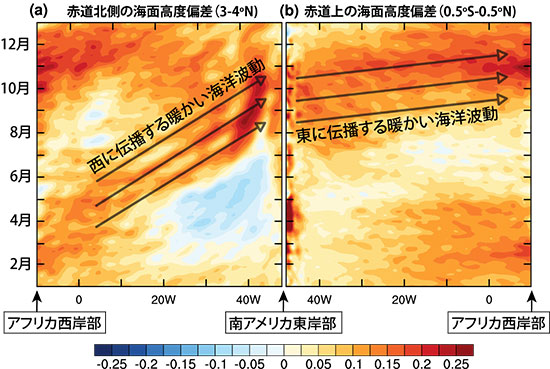

そこで、より広範囲な熱帯大西洋を対象として、更なる解析を進めました。その結果、2019年の夏に赤道のやや北側において海上風が特異な空間分布を形成していたことがわかりました。この海上風の分布は、周囲から暖かい海水を集め、西に伝播する海洋波動(ロスビー波)を形成します。そして、この暖かい海洋波動は赤道の北側を南アメリカ東岸まで西進した後、次に赤道上を東進する海洋波動(赤道ケルビン波)に性質を変え、アフリカ西岸近くまで伝播していたことを突き止めました(図4)。つまり、これらの暖かい海洋波動の伝播が赤道大西洋東部における冷たい海水の湧昇効果を弱め、海面水温の上昇を増幅させていたのです。

また、可能性としては、他の海盆からの遠隔影響も昇温の要因として考えられます。2019年は、中央太平洋のエルニーニョモドキ現象が持続しており、同年の後半には、観測史上最大規模となった正位相のインド洋ダイポールモード現象が発達しました。そのため、2019年の大西洋ニーニョ現象は、熱帯太平洋と熱帯インド洋によって部分的に強制された可能性も考えられます。仮にそのような遠隔影響が存在していれば、その影響は対流圏上層(地上から10 km ほどの高さ)において大気波動として伝播してくるはずです。この仮説は、人工衛星観測による雲の厚みの変化を調べるか、あるいは大気再解析データから得られる風の変化を調べることによって、検証することができます。両データを用いて解析した結果、太平洋とインド洋のどちらからも強い大気波動の兆候は確認できませんでした。そのため、他海盆からの遠隔影響は 2019 年に発生した大西洋ニーニョ現象の主要因ではないことがわかりました。

5. 今後の展望

赤道大西洋の年々変動が現在再び活発化したことは、単なる偶発的な事象なのでしょうか、それとも長期的な傾向の転換期なのでしょうか。この2つの可能性を明らかにすることは気候変動予測の観点から非常に重要な課題です。2021年の夏に、もう1つの強い昇温現象が赤道大西洋で発生したことは、後者の可能性を支持する観測事実とも言えます(図2)。

赤道大西洋は、大西洋数十年規模振動のような自然変動による長期変調の影響を受けやすいと考えられています。現在の大西洋数十年規模振動の温暖な位相状態は、赤道大西洋の変動を不活発にさせやすい状態にあります。しかし、最新の観測では、大西洋数十年規模振動が温暖な状態から寒冷な状態へと位相を転換させつつあることを示唆しています。それが実際に起こっているのであれば、前述した赤道大西洋における変動の再活発化が、自然変動による長期変調の一部として理解することができるでしょう。

一方、最新の全球気候モデルでは、今後の地球温暖化が赤道大西洋における年々変動を弱化させると予測しています。これは、本研究で得られた観測的知見とは相反する予測結果となります。

このような最新のモデル予測と異なる要因を明らかにすることは、気候モデルの将来予測性能向上のために重要です。赤道大西洋の海面水温変動は、降水や大気循環を含めた気候変動にも大きな影響を及ぼすため、赤道大西洋域を対象とする現場観測と人工衛星観測を今後も継続して実施していく必要があります。

また、本研究では、2019年の赤道大西洋昇温現象を引き起こした2つの主要因を特定しましたが、記録的となったその強さの原因については今後も解析を進める必要があります。また、同時に発生した非常に強いインド洋ダイポール現象からの影響も詳細に検証しましたが、その遠隔影響を特定することはできませんでした。一方、第三の未知の要因が赤道大西洋と熱帯インド洋の双方に顕著な現象を引き起こした可能性も否定できません。例えば中緯度帯で励起される特異な大気変動パターンなどが考えられます。

この赤道大西洋における昇温が何故記録的に強かったのかを解明するためには、海洋と大気両方における極端現象の要因を突き止める研究が今後必要です。このような研究は、大西洋ニーニョ現象に伴う極端な降雨現象などの気象予測向上にも不可欠であり、アフリカや南アメリカの大西洋側諸国の地域社会に貢献できると期待されます。

【補足解説】

- ※1

- 再解析データ:

実際の観測データは時空間的に疎らなデータとして記録されています。しかし、全球を網羅し、かつ時空間的に欠測値の無いデータセットが必要となる場面が多々あります。再解析データは、気候モデルを使用して、現場観測、ラジオゾンデ観測、人工衛星観測を含む様々な種類の疎らな観測データを物理的に整合するように補間して作成された格子データです。

- ※2

- 赤道海上風:

赤道大西洋を含む熱帯域では、地表付近の風が東から西へ向かって吹いており、この風は貿易風として知られています。大西洋ニーニョ現象の発達期には、この赤道上を東から西へ吹く貿易風が弱まります。この赤道海上風の弱化が海洋亜表層の鉛直構造を変化させ、最終的に海面水温の昇温を引き起こします。図1は、海面水温と海上風の平年値からずれ、いわゆる偏差を示しており、この赤道海上風の弱化は西から東へ吹く海上風偏差として示されています。

図1 大西洋ニーニョ現象時の海面水温(カラー:単位は°C)と海上風(ベクトル:単位はm s-1。1 m s-1 の大きさは各パネルの右上に示す)の平年値からのずれ(偏差)。(a)は1984年、1988年、1991年、1995年、1996年、1999年、2007年、 及び2008年に発生した通常の大西洋ニーニョ現象の合成図を示し、5月から7月までの季節平均偏差として表している。(b)は2019年に発生した大西洋ニーニョ現象時の、2019年11月から2020年1月までの季節平均偏差を示す。全て ERA-5 再解析データを用いて作成。

図2 ATL3 海域(20 °W-0°, 3 °S-3 °N:図1a の青い四角)で平均された赤道大西洋東部の海面水温偏差(単位:°C)。イギリス気象局HadISST データセットを用いて作成。地球温暖化に伴う長期変化傾向は除去され、3ヶ月移動平均が適用されている。

図3 (a)1982年から2019年までの各年を、4月から翌年3月までの12ヶ月セグメントに区切り、ATL3海域で平均した海面水温偏差を図示している。11月から1月までの季節平均偏差を計算し、その値の上位6セグメントを太実線で色付けしている。各セグメントの該当年については右下の凡例を参照。(b)は(a)と同様に、12ヶ月間セグメントを1月から12月までに区切り、ATL4 海域(45 °W-20°W, 3 °S-3 °N:図1a の赤い四角)で平均した海面風応力偏差の東西成分を示している。9月から11月までの季節平均偏差を計算し、東向き偏差の上位6セグメントを実線で色付けしている。各セグメントの該当年については左下の凡例を参照。(a)はOISSTデータ、(b)は ERA-5 再解析データを用いて作成。

図4 (a)赤道の北側(3°N-4°N)、及び(b)赤道(0.5°S-0.5°N)で平均した日平均海面高度偏差の経度-時間断面。データはAVISOを使用。(a)の矢印は赤道の北側を西に伝播する暖かい海洋波動(暖水ロスビー波)、(b)の矢印は赤道上を東に伝播する暖かい海洋波動(赤道暖水ケルビン波)を表す。なお、南米沿岸部における海洋波動の反射を分かりやすく可視化するために、(a)の横軸は左が東側、右が西側になるように反転させている。

- (本研究について)

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- 付加価値情報創生部門 アプリケーションラボ

グループリーダー代理 インゴ リヒタ - 国立大学法人九州大学

- 応用力学研究所

教授 時長 宏樹 - (報道担当)

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- 海洋科学技術戦略部 報道室

- 国立大学法人九州大学

- 広報室