プレスリリース

国立研究開発法人海洋研究開発機構

海洋予測が日本の夏季豪雨予測の精度を向上させる

―2020年7月豪雨の事例から―

1. 発表のポイント

- ◆

- 日本の夏季に発生する豪雨は、気候変動に伴って約30年前に比べて頻度・雨量ともに増している。

- ◆

- 海洋研究開発機構で開発した大気・海洋領域結合モデルと積雲対流スキームを用いて、2020年7月に発生した豪雨の再予測実験を行い、豪雨の予測精度が向上するか検証した。

- ◆

- 海の振る舞いに関する予測を気象予測に組み込むことで、日本周辺海域の大気・海洋相互作用が考慮され、豪雨の予測精度が向上することを示した。

2. 概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸)アプリケーションラボの馬場雄也主任研究員は、海洋研究開発機構が開発した大気・海洋領域結合モデル(※1)と積雲対流スキーム(※2)を用いて、2020年7月に日本で起こった豪雨の再予測実験を行った結果、気象予測に海の振る舞いに関する予測(海洋予測)を加えることで、豪雨の予測精度が向上することを示しました。

日本の豪雨は約30年前に比べて頻度・雨量ともに、1.4倍から1.7倍程度に増加しており、風水害の激甚化が懸念されています。これまで、被害を低減させるため豪雨予測技術の開発が進められてきましたが、豪雨が発生する条件を数値モデルで予測することは難しく、その予測精度を向上させることも容易ではありません。しかし、近年の研究において豪雨の発生には上空に流れ込む豊富な水蒸気の流れ(大気の川)が関係していること、そして、この大気の川の振る舞いは海面水温に影響を受けることが指摘されるなど、海の振る舞いが鍵となる可能性があることが明らかとなってきました。

そこで本研究では、大気・海洋領域結合モデルと積雲対流スキームを用いた2020年7月豪雨の再予測実験について、海洋予測に基づく海面水温分布などの影響を反映した場合(海洋予測あり)と夏期の平均的な海の振る舞いを加えた場合(海洋予測なし)それぞれのシミュレーションを実施することで、豪雨予測の精度に違いが現れるか検証を行ないました。

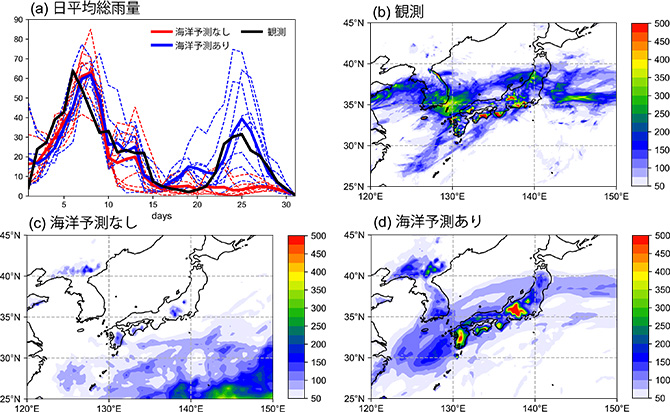

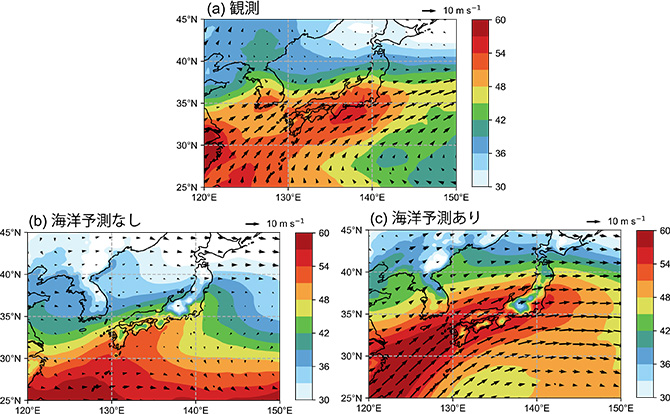

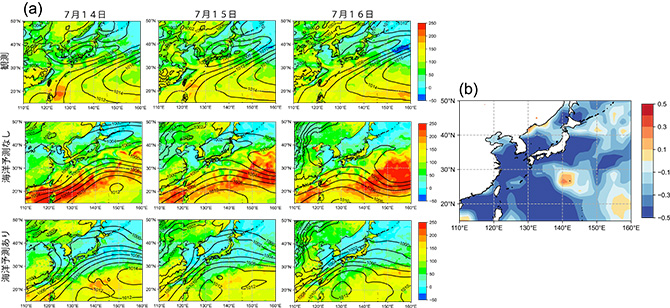

その結果、2020年7月豪雨が持つ2つの雨量ピーク(月前半、月後半)に対して、海洋予測のあり・なしによらず数値モデルは月前半のピークを予測できていますが、月後半のピークを予測できたのは海洋予測を加えた数値モデルのみでした(図1)。また、その原因を調べてみると、海洋予測なしでは大気の川が正確に予測できておらず(図2)、正しい気圧配置も予測できていませんでした(図3a、b)。海洋予測がある場合には、大気から海洋へ与える影響が考慮されるために大気の状態に応じて海面水温が適切に調節され、予測誤差の拡大が抑えられ、大気の川の振る舞いがうまく予測できています。

本研究の成果は、豪雨予測における海洋予測の有効性を示しており、今後は、本研究で用いた数値モデルを応用して、台風・豪雪などの極端気象事例についてもその有効性を調べ、気象予測技術の発展に寄与する知見を生み出すとともに、海洋の役割を明らかにしていく予定です。

本成果は、「Atmospheric Science Letters」に5月17日付け(日本時間)で掲載される予定です。

- 海洋研究開発機構 アプリケーションラボ

3. 背景

日本の豪雨は観測・統計データから約30年前に比べて、頻度・雨量ともに1.4から1.7倍程度まで増加していることがわかっています。これは気候変動により平均気温が上昇し、大気中に含まれる雲や雨の元となる水蒸気量が増えたためと考えられています。日本では6月から8月にかけての夏季に豪雨が発生することが多く、被害を低減するためにその予測精度を向上させる技術が求められてきました。日本では気象モデルの解像度を上げたり、予測シミュレーションに同化させる観測データを増やしたりすることで、豪雨予測の精度を向上させようとする試みが行われてきましたが、豪雨が発生する条件を数値モデルで予測することは難しく、結果としてうまく予測できないことも少なくありません。

近年、日本上空に南西洋上から流れ込む、細長い豊富な水蒸気の流れ(大気の川)が日本の豪雨に影響を与えることが指摘されていて、大気の川が日本上空に安定的に存在するとき、豪雨が発生する条件がいくつか満たされることがわかってきました。また、大気の川の振る舞いは海面水温分布に影響されるという研究成果も出始めており、海の振る舞いを気象予測に加えることで、日本の夏期に発生する豪雨の予測精度を向上させることができるのではないかと考えました。

4. 成果

そこで本研究では、大気・海洋領域結合モデルと積雲対流スキームを用いて2020年7月豪雨の再予測実験を、海洋予測に基づく海面水温分布などの影響を反映した場合(海洋予測あり)と、夏期の平均的な海の振る舞いを加えた場合(海洋予測なし)の場合で実施することで、豪雨予測の精度に違いが現れるか検証を行ないました。

2020年7月豪雨では、雨量には大きく分けて月前半と月後半の2つのピークがあり、海洋予測のあり・なしによらず数値モデルは最初のピークを予測できていますが、海洋予測がないと2番目のピークを予測することができていません(図1)。このときの大気の川の様子を見てみると、海洋予測なしでは南西から日本上空に流れ込む大気の川が正確に予測できていないことがわかります(図2)。そして、大気の川の振る舞いを決める気圧配置を見てみると、海洋予測がない場合には正しい気圧配置が予測できていませんでした(図3)。これは海洋予測を行わずに海面水温として過去のデータを元に与えた場合、大気・海洋相互作用が考慮されず、予測誤差が大きく拡大してしまうためです。

今回の事例では、大気の振る舞いに応答して発生した水蒸気とそれによる放射冷却の影響で海面水温は下がるはずであるところ、海洋予測なしではこの影響が考慮されず、水蒸気の発生が実際よりも過剰となっていました(図3a)。結果として、本来は太平洋高気圧が形成される場所で低気圧が発生し、大気の川の振る舞いが現実から離れ、豪雨をうまく予測できていませんでした。海洋予測ありの場合には、大気・海洋相互作用が考慮されるために、海面水温が大気との熱や水などのやり取りにより調節され、水蒸気の発生が過剰になることを抑えられており、これらのプロセスによって大気の川の振る舞いは適切に予測され、より長期の豪雨予測を成功させたと考えられます。

また、過去の雨量と海面水温データを解析すると、もともと日本周辺海域では夏季に海面水温に対する大気の影響が大きいため、海面水温の影響を正しく予測で考慮するためには大気・海洋相互作用が重要であることがわかりました(図3b)。

5. 今後の展望

本研究の成果により、日本の夏季豪雨の予測精度を向上させるためには、海洋予測が有効であることが示されました。気象予測に海洋予測を組み込むことは、計算コストの増大と予測に用いる数値モデルの複雑化を招きます。そのため、現在の日本の気象予測では海洋の振る舞いは予測するのではなく、過去と現在時刻のデータから推定して与え、簡略化することでコスト増加とモデルの複雑化が避けられています。しかし、本研究で示すように、海洋予測により豪雨予測の精度は大きく向上しており、海洋予測を豪雨予測に組み込むことにはコスト増加・モデルの複雑化などのデメリットを上回る大きなメリットがあると考えられます。今後精緻な海洋予測が組み込まれるようになれば、日本の豪雨予測の精度は向上し被害が低減できると期待されます。また、過去の豪雨事例では大気の川が現れるときに線状降水帯が観測されていることから、本研究で得られた知見は線状降水帯の予測精度向上にも寄与する可能性があります。今後、本研究で用いた数値モデルを応用して、過去の線状降水帯を含む豪雨事例や、台風・豪雪などの極端気象事例について海洋予測の有効性を調べ、気象予測技術の発展に寄与する知見を生み出すとともに、海洋の役割を明らかにしていく予定です。

【補足説明】

- ※1

- 大気・海洋領域結合モデル:

大気と海洋の振る舞いを再現する数値モデルである、大気(気象)モデルと海洋モデルをつなげたモデル。カップラーと呼ばれる別数値モデルでつなげられ、大気と海洋の間で熱や水、風のやり取り(大気・海洋相互作用)を行いながらシミュレーションが進む。領域と名前が付いているように、地球のある一領域だけを計算領域として考慮している。

- ※2

- 積雲対流スキーム:

強い上昇流を伴う雲の振る舞いを気象モデルの中で表現する数値モデル。海洋研究開発機構で開発し、本研究で用いた積雲対流スキームは従来のものに比べて性能が高く、個々の雲を解像する高解像度モデルと同程度の性能を有している。

図1 2020年7月豪雨の総雨量の比較。(a)西日本における日平均総雨量(mm)の7月中の推移比較。点線は各ケース複数の予測シミュレーションメンバーを示す。(b)-(d)7月20〜31日までの積算雨量(mm)分布の比較。ここで観測は再解析データ(観測データを数値モデルで補間したもの)を示す。

図2 2020年7月15〜31日までの可降水量(色、kg/m2)と大気下層風速(ベクトル、m/s)の平均分布。可降水量は大気中の鉛直積算水蒸気量を表す。

図3 (a)2020年7月14〜16日(2番目の雨量ピークが現れる直前)の海面気圧(実線、hPa)と潜熱フラックス(色、W/m2)の時間推移の比較。(b)2001-2020年の間の観測データから得られた7月中の雨量と海面水温の相関係数分布。正であれば海面水温が大気に及ぼす影響の方が強く、負であれば大気が海面水温に及ぼす影響の方が強いことを示す。

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- (本研究について)

- アプリケーションラボ 主任研究員 馬場 雄也

- (報道担当)

- 海洋科学技術戦略部 報道室