プレスリリース

国立研究開発法人海洋研究開発機構

国立大学法人京都大学

トンガの大規模噴火が引き起こした特殊な大気波動「ペケリス波」を発見

―85年前に提唱されていた共鳴振動の実在を証明―

1. 発表のポイント

- ◆

- フンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山の大規模噴火が、過去85年間にわたってその存在が明らかにされることがなかった特殊な大気波動を引き起こしていたことを発見した。

- ◆

- この発見には、気象衛星「ひまわり8号」、日本各地に展開された「ソラテナ(※1)」の気圧計アレイならびに高解像度全中性大気モデル、そしてマルチアーキテクチャ型スーパーコンピュータ「地球シミュレータ」という最新鋭の観測データやツール、シミュレーションの実行環境が不可欠だった。

- ◆

- 気象力学における歴史的な発見となる特殊な大気波動「ペケリス波」に伴う気圧変動は、上記火山噴火の際、日本付近で観測された海面変動「気象津波」に関与した可能性がある。

2. 概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸、以下「JAMSTEC」という。)地球環境部門環境変動予測研究センター渡辺真吾センター長代理と中野満寿男研究員、ハワイ大学国際太平洋研究センターのKevin Hamilton名誉教授、国立大学法人京都大学大学院理学研究科の坂崎貴俊准教授は、2022年1月15日に生じたフンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山の大規模噴火(以下「トンガの大規模火山噴火」という。)が、過去85年間にわたってその存在が明らかにされることがなかった特殊な大気波動(本研究チームは「ペケリス波」と呼ぶことを提案しています:以下、「ペケリス波」と表記)を引き起こしていたことを発見しました。

このペケリス波は、1937年にペケリス博士が理論的に導き出した地球大気に固有の共鳴振動ですが、実際に存在するか否かは気象力学における長年の疑問でした。

本研究では、トンガの大規模火山噴火から12時間程度の間に気象衛星「ひまわり8号」が観測した輝度温度データを解析し、火山から同心円状に音速程度(約315ms-1)で遠ざかるラム波と一緒に、その8割ほどの速さ(約245ms-1)で遠ざかるペケリス波を発見しました(図1)。また、高解像度全中性大気モデルで火山噴火を模した数値シミュレーションを行った結果、ラム波とペケリス波、各々の理論計算と整合した鉛直構造を持った圧力変動が、「ひまわり8号」で観測されたのと同じ速さで太平洋上を広がる様子が再現されました(図2)。さらに、「ソラテナ」気圧計アレイのデータによって、日本を横断していったラム波とペケリス波の水平構造や気圧パルスの時間変化が明瞭に捉えられ、それらがシミュレーション結果と一致することを示しました。(図3)。

本研究の成果は、気象力学における歴史的な発見という意義を持つだけでなく、ペケリス波が、海面における大気と海洋の共鳴現象による大きな海面変動「気象津波」を引き起こしていた可能性を示唆します。今後は海洋モデルと本研究のシミュレーション結果を組み合わせて、そうした可能性を調査し、沿岸防災に資する科学的知見を得る計画です。

本研究は、文部科学省の「統合的気候モデル高度化研究プログラム(JPMXD0717935715)」、「科学研究費助成事業(JP20H01973、JP21K03661、JP20H05728)」の支援を受けて実施したものです。本研究で用いた「ひまわり8号」データは、千葉大学リモートセンシング研究センターより、「ソラテナ」の気圧計アレイデータは、ウェザーニューズ社より、それぞれ提供を受けました。本プレスリリースに付した解説動画の作成にはVAPOR (www.vapor.ucar.edu)を使用しました。

本成果は、「Journal of the Atmospheric Sciences」に9月12日付け(日本時間)で掲載される予定です。

- 海洋研究開発機構

- ハワイ大学国際太平洋研究センター

- 京都大学大学院理学研究科

3. 背景

「地球を覆う大気はバイオリンの弦や太鼓の皮のように一定の周波数で共鳴するだろうか?」これは気象力学において最も基礎的な問いのひとつであり、現代では「古典論」と呼ばれる数学的体系がラプラス(Pierre-Simon Laplace)によって築かれたのは、18世紀の終わり頃でした。

ラプラスの古典論のうち、存在し得る解のひとつが「ラム波」でした。「ラム波」は、地面と水平に、音速に近い速さで遠方まで伝わる粗密波(波の進行方向の先端部で大気が圧縮されて高圧になる)の性質を持っており、1883年のクラカタウ(Krakatau)火山の大噴火でその存在が初めて確認されました。同様の気圧パルスは、1907年のツングースカ隕石の大爆発や後年の核実験のあとにもしばしば観測され、ラム波は核実験の監視という目的のためにも世界中で観測され続けてきました。

その後、1937年にペケリス(Chaim Leib Pekeris)博士が論文の中で、ラム波の他にもう一つ、ラム波に比べて数割程度遅い速さで水平方向に伝わる地球大気の固有の共鳴振動があり得ることを理論的に導き出しました。この共鳴振動は、鉛直方向に位相が変わらないラム波とは異なり、下部成層圏を境に上下で位相が180°変わる特徴があり、対流圏界面と中間圏界面と呼ばれる2つの温度の極小の間にエネルギーが閉じ込められるため上部成層圏で大きな振幅を持つと論じられていますが、その存在は現在まで確認されていませんでした。

そして時代を経ること85年、2022年1月15日にフンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ火山が噴火し、ラム波に比べて数割遅く伝わる大気波動が存在した可能性が示唆されました(JAMSTECコラム【トンガ海底火山噴火】:大規模噴火に伴い発生した大気・海洋の変動について)。本研究では、気象衛星「ひまわり8号」と「ソラテナ」の気圧計アレイの観測データを解析した上で、高解像度全中性大気モデルを用いたシミュレーションを実施・解析することで、ラム波とは別の大気波動の解明を試みました。本研究の観測データの解析とシミュレーションの実施・解析にはJAMSTECが所有するマルチアーキテクチャ型スーパーコンピュータ「地球シミュレータ」を使用しました。

4. 成果

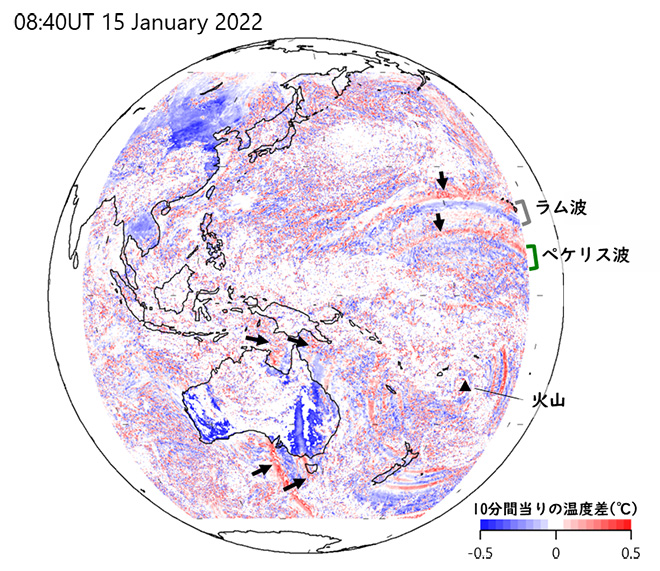

最初に「ひまわり8号」の輝度温度データに着目しました。「ひまわり8号」は電磁波で地球上の様々な現象を観測することができ、可視光線から赤外線にかけて波長帯別に16バンドのデータが提供されています。これを輝度温度データと言いますが、今回、オゾンの吸収波長帯であり、成層圏の温度やオゾン密度の変動を捉えやすい9.6μmバンドのデータに基づき可視化したところ、火山から同心円状に音速程度(約315ms-1)で遠ざかるラム波と一緒に、それに比べて数割程度遅い速さ(約245ms-1)で遠ざかるペケリス波を発見することができました(図1)。

図1 ひまわり8号が観測した9.6μm輝度温度の10分差を噴火後約4時間の時点でプロットしたもの(2022年1月15日08時40分〜08時30分の差、時刻は世界時)。

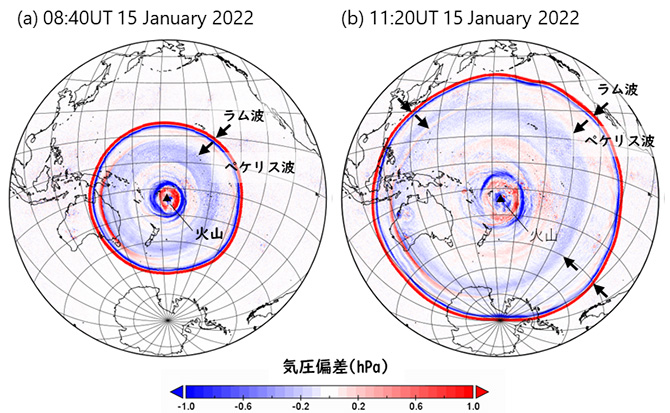

「ひまわり8号」データに見られたペケリス波が、ペケリス博士によって提唱された共鳴振動と一致するかどうかを調べるためには、鉛直構造も調べる必要があります。それを観測で確かめる方法は無いため、ペケリス波が大気中で共鳴を起こすための必要条件とされる対流圏・成層圏・中間圏・下部熱圏の温度構造を含む高解像度全中性大気モデル(Japanese Atmospheric General circulation model for Upper Atmosphere Research:通称JAGUAR)に現実的な大気場を入力し、火山噴火を模した数値シミュレーションを行いました。ペケリス波を再現するためには、気象庁の全球気象予報モデルを数倍上回る水平解像度(約5 km)と鉛直解像度(約300 m)が必要でした。その結果、ラム波とペケリス波、各々の理論計算と整合した鉛直構造を持った圧力変動が再現され、それらが「ひまわり8号」で観測されたのと同じ速さで太平洋上を広がる様子が再現されました(図2)。

図2 高解像度全中性大気モデルがシミュレートした海面における気圧偏差。「噴火実験」と「噴火無し実験」との差を示す。(a)図1の時刻、(b)日本にラム波が到来し始めた時刻。

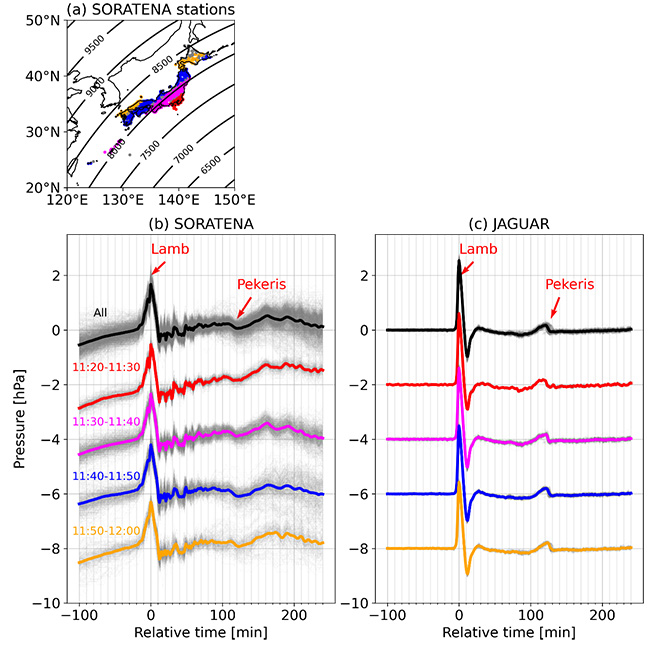

さらに、ホノルル、横浜の気圧計で記録された気圧パルスと、JAGUARによるシミュレーション結果がよく一致することや、ウェザーニューズ社によって日本各地に展開された気象センサーソラテナの気圧計アレイのデータによって、日本を横断していったラム波とペケリス波の水平構造や気圧パルスの時間変化が明瞭に捉えられ、シミュレーション結果と一致することを示すことができました。ソラテナの気圧計データによればラム波は各地点に到達し始めてから20分ほどの間に約2 hPaの気圧上昇をもたらし、その約2時間後に到達したペケリス波は10分ほどの間に約0.1~0.2 hPaの気圧低下をもたらしました(図3)。これらの波が通過したときに生じた気圧の上昇や低下が、同じ時間帯に観測された海面変動をもたらした可能性があります。この点は防災上重要な意味を持つため、今後の研究で明らかにする必要があります。

図3 (a) ソラテナ観測点の分布。ラム波の気圧上昇ピークの到達時間によって分類し色分けしている。等値線はフンガトンガ(20.5°S, 175.4°E)からの大円距離(単位:km)。(b)-(c)ソラテナの地表面気圧とJAGUARの海面気圧の時系列データ。JAGUARの結果については、「噴火実験」と「噴火無し実験」との差。

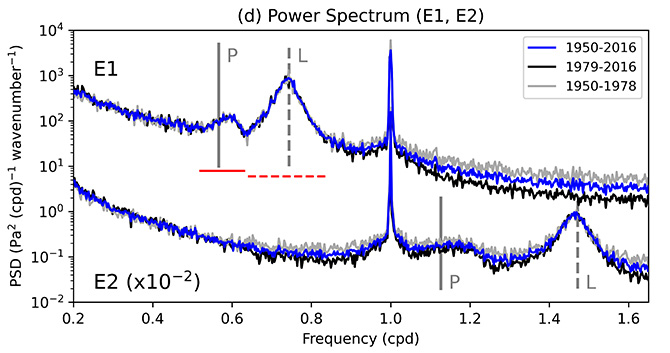

最後に、改めて67年間におよぶ再解析データの1時間間隔の地上気圧データを丁寧に解析し直したところ、ラム波と並んでペケリス波に相当する地上気圧変動のシグナルを見いだすことにも成功しました(図4)。これは、ペケリス波はトンガ噴火のようなイベント時に限って生じるものではなく、常日頃から存在している共鳴現象であることを意味します(参考:京都大学プレスリリース:地球大気の共鳴振動を網羅的に検出 -大気は梵鐘のように「鳴り響いている」-) このようにして、ペケリス博士が1937年に提唱して以来85年間にわたってその存在の有無が取り沙汰されてきたペケリス波が実在することを明らかにすることができました。

図4 赤道域(20°S-20°N)の地上気圧データ(1950-2016年の67年分)から計算した、東西波数 1 (E1)と 2 (E2)で東進する成分のパワースペクトル密度(横軸:時間周期(サイクル毎日))。灰色の実線・破線でかかれた縦棒の位置はそれぞれ、理論的に予測されるラム波(L)とペケリス波(P)の共鳴振動周波数を示す。観測されたパワースペクトルは、これらの理論値に近いところでピークをとっており、実際にこの周期で共鳴が生じていることを示す(なお、1.0 cpd付近の鋭いピークは日周期によるもので共鳴振動ではない)。

5. 今後の展望

本研究の成果は、気象力学における歴史的な発見という意義を持つだけでなく、ラム波に比べて2時間程度遅れて日本に到来した多くの人にとって「見知らぬ大気波動」、一部の気象学者にとって「幻の大気波動」であったペケリス波が、海面における大気と海洋の共鳴現象によって、思いがけず大きな海面変動「気象津波」を引き起こしていた可能性を示唆します。これらの海面変動を再現するためには、気象津波を表現できる海洋モデルに太平洋上の気圧変動のデータを与える必要があります。JAMSTECでは、本研究のシミュレーションの結果を海洋モデルに組み込む研究を開始しています。そうした研究を行うことによって、世界のどこかで強い火山噴火が発生したときに、いつ、どこに、どれくらいの海面変動が到達し得るか、どのように備えたら良いか、そのような検討が可能になることで、沿岸防災対策等への貢献にも繋がると期待できます。

- ※1

- ソラテナ:

ウェザーニューズ社が日本各地に設置した気象センサー・ネットワーク。本研究では約1600地点の気圧計の1分間間隔データの提供を受けた。

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- (本研究について)

- 地球環境部門環境変動予測研究センター

センター長代理 渡辺真吾 - (報道担当)

- 海洋科学技術戦略部 報道室