プレスリリース

国立研究開発法人海洋研究開発機構

最終退氷期に南大洋チリ沖の深層水が二酸化炭素を大量に放出していたことを明らかに

1. 発表のポイント

- ◆

- マイクロフォーカスX線CT装置(MXCT、※1)を用いた海底堆積物試料中の浮遊性有孔虫化石の分析により、深層水炭酸イオン濃度(※2、3)を定量的に復元する手法を世界で初めて実用化。

- ◆

- 大気中の二酸化炭素濃度が上昇する最終退氷期初期(約19,000-15,000年前)に南大洋(南極海を取り巻く海)チリ沖の深層水が二酸化炭素を大量に放出していたことを明らかにした。

- ◆

- 海底堆積物試料を基に、古い時代の海洋の炭素貯蔵量を定量的に推定することが可能となった。これにより海洋が持つ炭素貯蔵能力の解明が飛躍的に進むことが期待される。

【用語解説】

- ※1

- マイクロフォーカスX線CT装置(MXCT):

マイクロサイズの微小な物体に対して全方向からX線を照射することで物体の透過画像を取得し、それらをコンピュータ上で再構成することにより物体の表面から内部の形態情報を3次元で詳細に明らかにすることができる装置。本手法は、現在進行している海洋酸性化による生物影響評価にも応用されている。

- ※2

- 深層水:

大洋の水深数千mの深層に分布する海水のこと。飲料水などに加工される海洋深層水(深度200メートル以深の海水)とは定義が異なる。

- ※3

- 炭酸イオン濃度:

二酸化炭素が海水中に溶け込むほど、海水中の炭酸水素イオンが増加するとともに炭酸イオン濃度が低下し(海水は酸性に傾き)、有孔虫や貝類が持つ炭酸カルシウムの殻は溶解しやすくなる。

2. 概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸)地球環境部門 地球表層システム研究センターの岩崎晋弥JSPS外来研究員(現ブレーメン大学海洋科学研究センター研究員:2019年度まで所属、肩書は当時のもの)、原田尚美招聘上席研究員、長島佳菜副主任研究員、木元克典主任研究員らの研究グループは、海底堆積物から過去の深層水炭酸イオン濃度を定量的に復元する手法を世界で初めて実用化し、最終退氷期初期(約19,000-15,000年前)に南大洋チリ沖の深層水が二酸化炭素を大量に放出していたことを明らかにしました。

これまで、地球は約10万年周期で寒冷な氷期と温暖な間氷期を繰り返してきました。約115,000年前に始まった最終氷期は約20,000年前に極大期を迎え、氷期から間氷期へと移行する時期(最終退氷期)に気温は上昇するとともに、大気中の二酸化炭素濃度の大規模上昇が起こっていたことが知られています。深層水の循環の変化が、大気中二酸化炭素濃度上昇の理由の一つと示唆されていますが詳細は明らかになっておらず、この謎を解明するためには、過去の深層水中の炭酸イオン濃度を復元し、二酸化炭素が海水に溶け込んでいた量(炭素貯蔵量)を定量的に見積もる必要がありました。

そこで本研究グループは、南大洋チリ沖(水深1,500 – 4,000m)で採取された海底堆積物試料をマイクロフォーカスX線CT装置(MXCT)で精密分析し、最終退氷期初期およびその前後に存在する浮遊性有孔虫殻から溶解度の時系列の復元を試みました。そして、MXCT分析によって得られる有孔虫殻溶解度から過去の深層水炭酸イオン濃度の復元に世界で初めて成功しました。また、他海域と照らし合わせることで南太平洋における深層水炭素貯蔵の3次元的な分布を復元し、最終退氷期初期における炭素放出水塊の分布と放出量を定量的に見積もった結果、水深3,000m付近の水塊で炭素貯蔵量が減少していた事を明らかにしました。

さらに、炭素貯蔵量の低い深層水がドレイク海峡を介して太平洋から大西洋へ流出することで、結果的に南大洋全体の海洋炭素貯蔵量が低下したことを明らかにしました。本研究で示された南大洋深層水の炭素貯蔵量の減少は、同時並行で進行した大気中の二酸化炭素濃度の大規模上昇に大きく寄与したと考えられます。

本研究ではMXCTを用いた新しい深層水の炭酸イオン濃度の復元法を開発するとともに、退氷期における新たな炭素放出域の発見とその放出量を明らかにしたことで、地球環境システムにおける海洋の炭素貯蔵メカニズムに新たな知見をもたらしたといえます。

本成果は、「Nature communications」に11月11日付け(日本時間)で掲載される予定です。なお、本研究はJSPS特別研究員奨励費(25-5427)、JSPS科研費(17J09017、15H05712、16H04961、24540505、18H03370)の他、ドイツ・アルフレッド ウェゲナー極地海洋研究所(AWI)、ドイツ・ライプニッツ・バルト海研究所(IOW)、およびドイツ研究振興協会助成金(EXC2077-390741603)の助成のもと行われました。

- 海洋研究開発機構

- ブレーメン大学海洋科学研究センター

- アルフレッド・ウェゲナー極地海洋研究所

- ライプニッツ・バルト海研究所

- 東京大学大気海洋研究所

3. 背景

海洋は大気の約50倍の二酸化炭素を貯蔵しており、二酸化炭素の吸収・放出を通して大気中の二酸化炭素濃度を調整しています。特に南大洋は、深層水が海洋表層に湧き上がり、再び沈降する海域であり、その際、海面では大気との間で活発に二酸化炭素が交換されます。

これまでの古気候研究によって、最終氷期極大期(約20,000年前)の大気の二酸化炭素濃度はおよそ190~200ppmであり、産業革命前の値(280ppm)と比べ約80ppm低かったことが明らかになっています。そのため、最終氷期における大気中の二酸化炭素濃度が低かった原因や、その後、濃度が上昇した理由を解明することは、大気中の二酸化炭素濃度をコントロールする自然プロセスを理解し、将来的な変化を予測する上で非常に重要な課題として注目されています。

これまでの研究から、最終氷期極大期には南大洋の深層水は成層化(※4)しており、海洋中に多くの二酸化炭素が隔離・貯蔵されていた可能性が示唆されています。一方、それに続く最終退氷期初期(約19,000-15,000年前)には南大洋深層水の循環が活発になったことで、南大洋深層に貯蔵されていた二酸化炭素が大気中へ放出され、大気の二酸化炭素濃度がおよそ30ppm上昇したというシナリオが提示されています。しかし、実際に南大洋において過去の海洋炭素貯蔵量変化を復元したデータは数少なく、深層水の炭素貯蔵量を見積もるには炭酸イオン濃度を正確に復元する必要があります。

従来の研究手法では、底生有孔虫化石の微量元素分析に基づき過去の深層水炭酸イオン濃度を見積もっていました。有孔虫は炭酸塩の殻を持つプランクトンで、海底に生息する底生と、浅い海水中に浮かんで生息する浮遊性とに分けられます。底生有孔虫は生息水深に制限があり、さらに堆積物試料から分析に必要な数の化石を採取することが困難な場合も多いため、南大洋における深層水炭酸イオン濃度を復元したデータは断片的なものに留まり、過去の海洋炭素貯蔵量の復元が進んでいませんでした。

【用語解説】

- ※4

- 成層化:

海洋内部には主に水温が海面から深さとともに減少していくことによる密度成層が存在し、海水を上下方向に混ざりにくくする働きを持つ。密度成層が発達し、この働きが強化されることを成層化と言う。

4. 成果

本研究では、底生有孔虫よりも広範囲に生息し、堆積物試料からより多くの化石採取が可能な浮遊性有孔虫に注目し、深層水の炭酸イオン濃度が低いほど有孔虫殻が溶解する事を利用し、より汎用的な海洋炭素貯蔵量を復元する手法の開発を行いました。まず、南大洋チリ沖で採取された堆積物中の浮遊性有孔虫殻(Globigerina bulloides)の溶解強度(図1)と現場の深層水炭酸イオン濃度を対比することで、MXCT分析による殻溶解指標から炭酸イオン濃度を算出する換算式を構築しました。

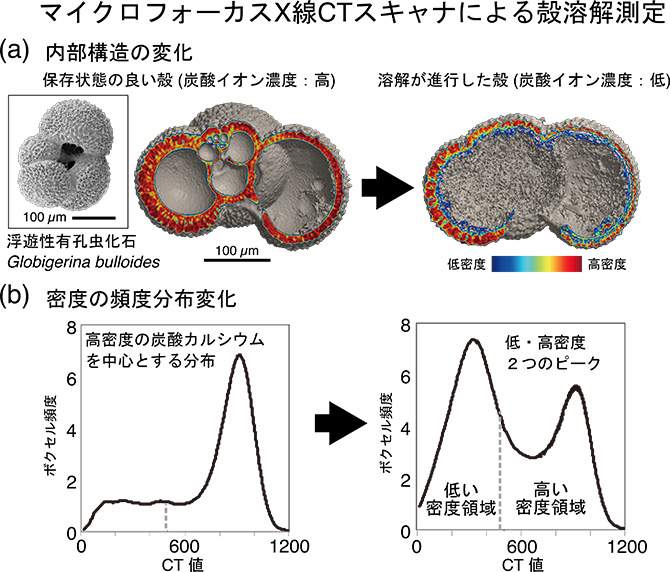

図1:MXCTによる有孔虫殻の溶解強度測定

(a) 3Dデータを利用した溶解による殻内部構造変化の可視化。溶解の進行に伴い殻中心部の骨格が失われ、密度が低下した部位が見られる(青い領域)。(b) 密度頻度分布(CT値ヒストグラム)による殻溶解測定。保存状態の良い殻は、高い密度領域に単一のピークを持つ一方で、溶解が進行した殻は、二つのピークを持つ分布を示す。

次に、この新指標を海洋地球研究船「みらい」によって2017年に南大洋チリ沖で採取された3本の堆積物コア試料、およびAWIが運用する砕氷研究船「Polarstern」によって南太平洋中央部で採取された1本の堆積物コア試料に適用し、深層水の炭酸イオン濃度の定量的な復元を行いました(図2)。

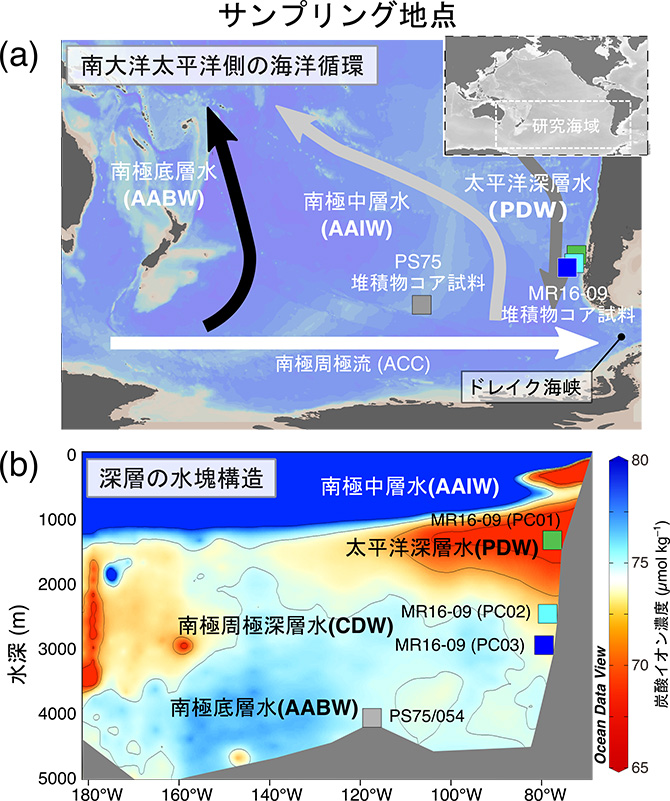

図2:この研究で利用した堆積物コア試料の採取地点(MR:みらい、PS:Polarstern)

(a) 南大洋太平洋側の深層水循環は、南極大陸周辺を周遊する南極周極流(ACC)から分かれ、水深4,000m付近を北上する南極底層水(AABW)、水深1,000-2,000m付近を南下し湧昇する太平洋深層水(PDW)、湧昇した深層水が再び沈降し水深1,000m付近を北上する南極中層水(AAIW)で構成される。(b)この研究で利用した4本の堆積物コア試料(MR16-09 PC01、PC02、PC03、PS75/054)は、太平洋深層水(PDW)、南極底層水(AABW)、そして両者が混合した水塊である南極周極深層水(CDW)に位置している。

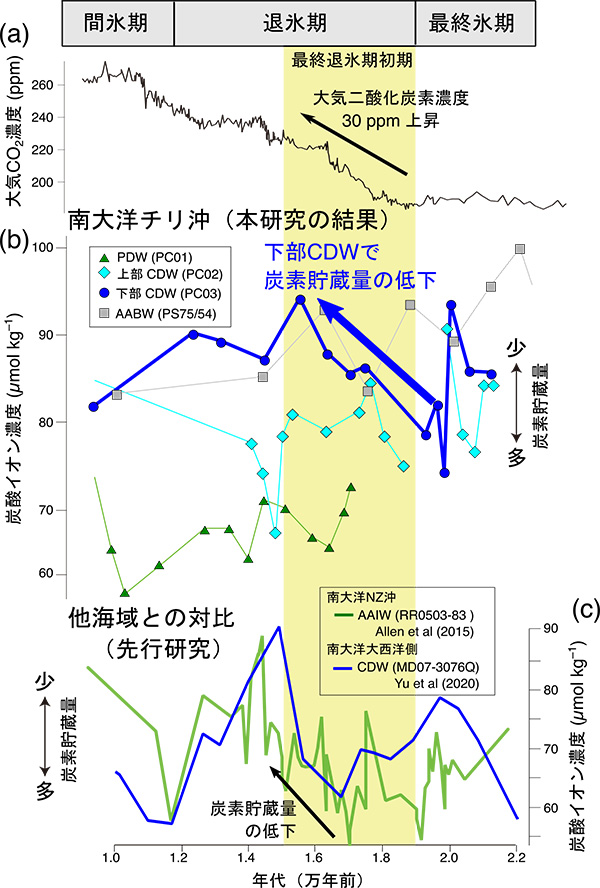

その結果、最終退氷期初期に南大洋チリ沖の水深約3,000mの水塊で深層水の炭酸イオン濃度が20 µmol kg–1上昇していることを発見しました(図3)。水塊は太平洋深層水(PDW)と南極底層水(AABW)が混ざり合った南極周極深層水(CDW)に相当するものであり、本結果は深層水循環の活性化に伴ってCDWから二酸化炭素が大気中へ放出されたことを示唆しています。また、仮に南太平洋のCDWで炭酸イオン濃度が一様に20 µmol kg–1上昇したとすると、この水塊から放出される炭素量は、少なくとも9.4GtC(ギガトン)以上と見積もられます。同じ期間に、地球全体で海洋から大気中に放出された全炭素量が約63GtC(CO2濃度30ppm上昇から換算)であることを踏まえると、南大洋太平洋側の深層水から放出された二酸化炭素は全放出炭素量の15%以上を占めていることがわかります。これは、南太平洋深層水に貯蔵されていた炭素の放出が地球規模の気候変動に寄与したことを定量的に示した初めての成果です。

さらに、本研究の結果と南大洋大西洋側における炭酸イオン濃度の復元結果を比較したところ、最終退氷期初期に南大洋チリ沖のCDW下部で見つかった炭酸イオン濃度上昇と同様の変動が大西洋側のCDWでも起きていたことがわかりました(図3)。

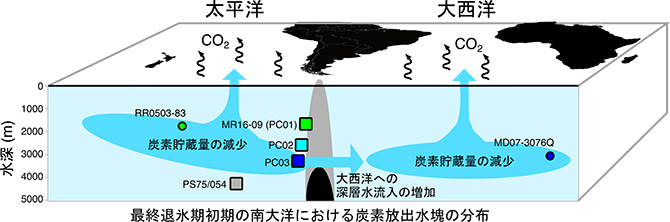

この時、ドレイク海峡を通じた大西洋への深層水の流入が強化されたことが先行研究で示されており(Wu et al., 2021)、このような両海域における炭酸イオン濃度の上昇は、最終退氷期初期に炭素貯蔵量の減少した深層水が大西洋側へも活発に供給されるようになったことを示しています。これは深層水循環の強化による大気への二酸化炭素放出の効果とも相まって、南大洋全体の炭素貯蔵量の減少につながったと考えられます(図4)。

従来の研究では、主に南北方向の循環が注目されていたものの、太平洋・大西洋間の連係はほとんど議論されていませんでした。本研究では、南大洋深層水では南北方向だけではなく東西方向にも活発な炭素の分配が行われていることを明らかにしました。

図3: (a)大気中の二酸化炭素濃度変動 (b) 南大洋チリ沖[本研究]、(c)他海域(南大洋ニュージーランド沖[Allen et al., 2015], 南大洋大西洋側 [Yu et al., 2020])における深層水炭酸イオン濃度復元結果。南大洋チリ沖では下部CDW(水深約3,000m)で顕著な炭素貯蔵量の低下が見られた。同様の変化は南大洋ニュージーランド沖のAAIW(水深約1,500m)でも見られ、これらの結果から南太平洋における炭素放出水塊の分布と炭素放出量の推定が可能。また炭素貯蔵量の減少は南大洋大西洋側のCDW水塊(水深約3,000m)でも見られ、太平洋-大西洋間で炭素の分配が行われていることを明らかにした。

図4: 本研究の結果から明らかになった最終退氷期初期(約19,000-15,000年前)における南大洋の炭素放出水塊の分布。南大洋太平洋側では、PDWとAABWの混合水塊であるCDWの炭素貯蔵量が顕著に減少しており、その炭素貯蔵量の減少は約9.4GtCと推定された。これに並行して、ドレイク海峡を通じた大西洋への深層水流入の強化が先行研究により示唆されており(Wu et al., 2021)、太平洋側のCDWの一部が大西洋側に供給されるようになったと考えられる。これは太平洋-大西洋間の炭素貯蔵は連係しており、南大洋全体のCDWで炭素貯蔵量が減少したことを示唆している。このようなCDWの炭素貯蔵量減少は大気二酸化炭素濃度の上昇に貢献したと考えられる。

5. 今後の展望

本研究は、最終退氷期初期に大気中に放出された二酸化炭素のうち、約15%に相当する量が南太平洋の深層水から放出されたことを明らかにしました。しかし、この結果は残りの80%以上の炭素が他の海域から放出されたことを示唆しています。あるいは南太平洋の中に、より多くの炭素を放出した水塊が存在したのかもしれません。このように人類の関与しない過去の自然変動による大気中の二酸化炭素濃度変動の要因を探ることは、海洋の炭素収支のメカニズムを明らかにするうえで重要であるだけでなく、将来の気候の安定性を予測する上で重要な情報を提供します。

そのためには、より広範囲で過去の深層水の炭酸イオン濃度を復元するだけではなく、海域間の関連性を意識した3次元的な炭素貯蔵分布の変化を明らかにする必要があります。また近年、最終退氷期の二酸化炭素濃度の上昇スピードやタイミングには千年スケールの海洋循環の変化が大きく影響したと考えられています。これを理解するためには、過去数千万年という長大な時間スケールまで扱う古海洋研究としては比較的高解像である数百〜千年の時間解像度で、海洋炭素貯蔵量・海洋循環・大気二酸化炭素の変化を比較する必要があります。

今回実用化した、MXCT分析に基づく浮遊性有孔虫殻の溶解測定による深層水の炭酸イオン濃度復元は、底生有孔虫を使った従来の手法に比べて、より広範囲かつ高時間解像度の堆積物コア試料に適用できます。そのため、従来の手法が使えなかったそれらの試料に応用することで、海域毎の炭素貯蔵能力の把握が可能となり、大気-海洋間の炭素循環メカニズムの理解が飛躍的に進むことが期待されます。

また海水中の炭酸イオン濃度は、海水のpHを決定する主要なパラメータのひとつであり、過去の海水のpH復元を行う上でも重要な情報を提供すると言えます。

参考文献

Allen, K. A., E. L. Sikes, B. Hönisch, A. C. Elmore, T. P. Guilderson, Y. Rosenthal, and R. F. Anderson (2015), Southwest Pacific deep water carbonate chemistry linked to high southern latitude climate and atmospheric CO2 during the Last Glacial Termination, Quat. Sci. Rev., 122, 180–191, doi:10.1016/j.quascirev.2015.05.007.

Yu, J. et al. (2020), Last glacial atmospheric CO2 decline due to widespread Pacific deep-water expansion, Nat. Geosci., 13, 628–633, doi:10.1038/s41561-020-0610-5.

Wu, S. et al. (2021), Orbital- and millennial-scale Antarctic Circumpolar Current variability in Drake Passage over the past 140,000 years, Nat. Commun., 1–9, doi:10.1038/s41467-021-24264-9.

- (本研究について)

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- 地球環境部門 地球表層システム研究センター 副主任研究員 長島 佳菜

地球環境部門 地球表層システム研究センター 主任研究員 木元 克典 - ブレーメン大学海洋科学研究センターMARUM 研究員 岩崎 晋弥

- (報道担当)

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- 海洋科学技術戦略部 報道室