海底カルデラ内で新亜科に属する新種の不思議なクラゲを発見 ―海底資源開発の環境影響評価がもたらした成果―

1. 発表のポイント

新種のクラゲを発見し「セキジュウジクラゲ(学名:Santjordia pagesi)」と名付け新種記載した。遺伝子解析の結果から近縁とされるクラゲ類とは異なる特徴を持っており、新属よりも高次分類群である新亜科として分類し、新属新亜科※1 を定義した。

本種は何百時間の調査研究が様々な海域で行われている中、海底熱水鉱床の存在が知られている小笠原諸島の須美寿カルデラの内側でしか発見されておらず、更なる調査研究が必要である。

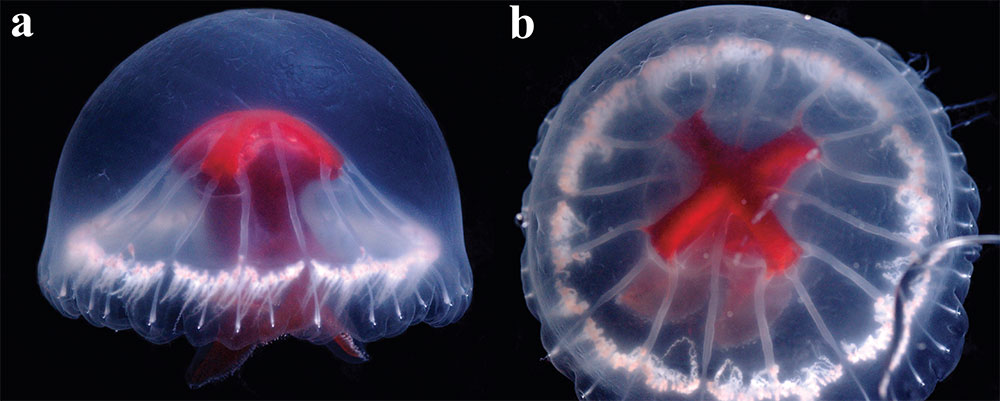

図1.新種新属新亜科のクラゲ「セキジュウジクラゲ」(採取後に船上水槽で撮影)

亜科

亜科とは分類階級の「科」よりは親縁な仲間であるが、「属」よりは広い分類である補助的な分類階級である。例えば、ネコ科にはトラやライオンを含むヒョウ亜科と、イエネコやボッブキャットを含むネコ亜科が配属されている。

2. 概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸、以下「JAMSTEC」という。)超先鋭研究開発部門のDhugal Lindsay主任研究員らは、新属よりも高次分類群である新亜科として分類される、新種新属新亜科のクラゲ「セキジュウジクラゲ(新称、学名:Santjordia pagesi)」(図1)を発見・新種記載しました。

2002年に小笠原諸島に位置する海底カルデラである須美寿カルデラの内側に無人探査機「ハイパードルフィン」で潜航調査を行った際に発見・採集した後は再び出会うことがなく、2020年になって無人探査機「KM-ROV」での須美寿カルデラでの調査潜航において、同種と見られる二匹目の個体を観察・採集に成功しました。

形態分類解析及び遺伝子解析を行った結果、近縁である仲間とは特徴が異なり、ミズクラゲ科の仲間であることだけが断定できました。現在定義されているミズクラゲ科は複数の異なる科に新たに分ける必要があることも明らかとなりましたが、遺伝子解析するための標本がまだ採集されていない種も多く、その分類学的再検討は見送られています。このため、今回は保守的な対応を取り、このクラゲは新種のみでなく、新属よりも高次分類群である新亜科として分類し、新種新属新亜科を定義しました。

セキジュウジクラゲは様々な海域での調査でも、海底熱水鉱床の存在が知られている小笠原諸島の須美寿カルデラの内側でしか発見されておらず、稀な種であることが言えます。海底に付着するポリプ※2 世代が存在すると思われますが、そのポリプが付着するのは露出している海底資源に特有の岩石である可能性があり、セキジュウジクラゲを利用することで須美寿カルデラでの海底資源の開発における環境影響評価に貢献できる可能性があります。また、遺伝子資源としての本種が須美寿カルデラでしか観察・発見されていないことを考慮すると、更なる調査研究が必要であると考えられます。

本成果は、「Zootaxa」に11月20日付け(日本時間)で掲載されました。

A new subfamily of ulmarid scyphomedusae, the Santjordiinae, with a description of Santjordia pagesi gen. et sp. nov. (Cnidaria: Scyphozoa: Discomedusae: Semaeostomeae: Ulmaridae) from the Sumisu Caldera, Ogasawara Islands, Japan.

2. 沖縄科学技術大学院大学

3. ブラジル・サンパウロ大学

ポリプ

ポリプは刺胞動物の無性生殖世代で、イソギンチャクを思わせるような、基質上に定着し、触手を広げて餌を捕まえるものをいう。

3. 背景

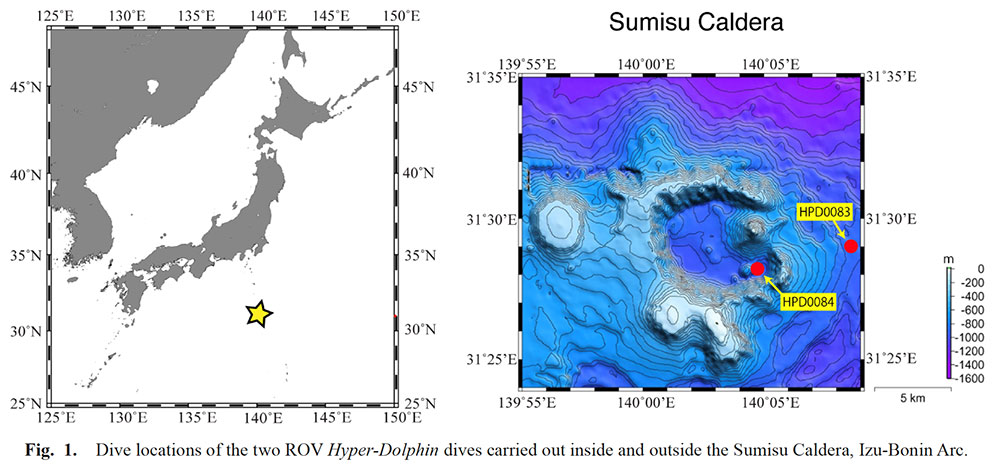

地球の環境変動が進む中、化石燃料に依存しない風力や太陽光で発電されたグリーンエネルギーの活用にはレアアースやニッケル、コバルトなどの鉱物が不可欠で、これらの鉱物の供給源の一つとして海底資源が注目されています。JAMSTECでは持続的な海底鉱物資源の利用に必要な環境影響評価や環境モニタリング技術の確立を目標して、様々なプロジェクトに取り組んでいます。海底資源の採鉱・揚鉱に特に影響が出やすいと考えられている閉鎖的環境にある海底火山カルデラ内での生態系に着目し、様々なカルデラでの調査を重ねてきました。 このような調査の対象海域の一つが「須美寿カルデラ」(図2)という海底カルデラです。須美寿カルデラは,伊豆小笠原中部域(東京より南約 460km)火山フロント上に位置し、直径約 10km(東西方向)に達する大きさをもつカルデラで、火口内海底水深が1,000mを超えるのに対して、縁の最深部は水深490mであり、かなり閉鎖的な環境と言えます。これまでJAMSTECでは環境影響評価と環境モニタリングの技術確立の一環としてカルデラ内外での比較調査を試みてきました。

図2.伊豆小笠原中部域(東京より南約 460km)火山フロント上に位置する須美寿カルデラでは、カルデラ内外での環境影響評価比較調査が実施されている。新種クラゲは2002年に無人探査機「ハイパードルフィン」第84潜航で撮影及び採集された。

4. 成果

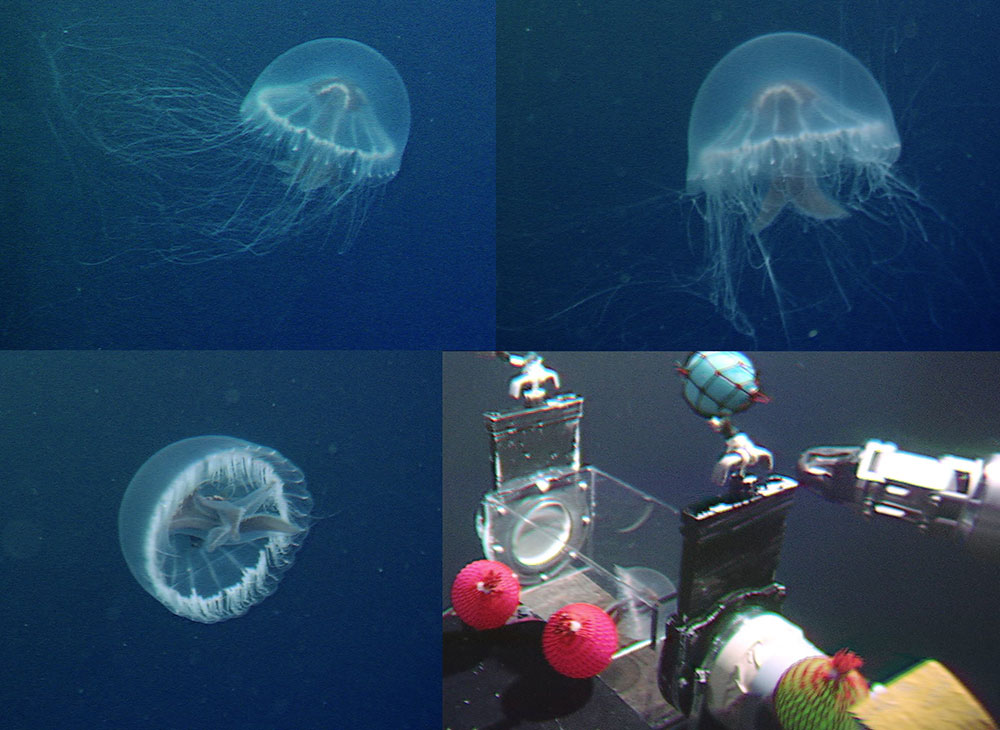

2002年に小笠原諸島に位置する海底カルデラである須美寿カルデラの内側に無人探査機「ハイパードルフィン」で潜航調査を行った際に、不思議なクラゲを発見し、採集しました(図3)。形態分類学的研究を行った結果、このクラゲはまったく報告されたことが無い、類の無い種であることは把握できていましたが、この一匹が採集されてからは再び出会うことがありませんでした。一個体のみで新種記載をすることは突然変異や被食歴による奇形もあり得るため、記載を先送りにしていましたが、2020年に無人探査機「KM-ROV」で同じ須美寿カルデラを調査潜航した際に、第2匹目のこの同じクラゲ種と見られる個体を観察・採集に成功しました。

図3.新種新属新亜科のクラゲ「セキジュウジクラゲ」の深海現場映像(無人探査機「ハイパードルフィン」第84潜航)

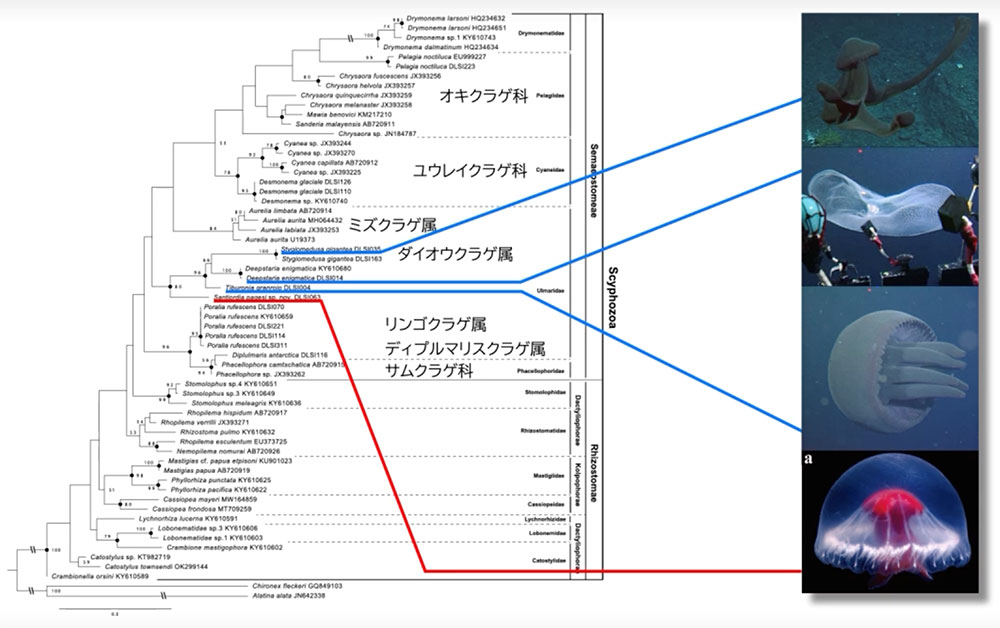

遺伝子解析を行った結果、近縁な種はGenbankと呼ばれる世界的な公共の塩基配列データベースに登録されていない事実が判明し、我々は南極海、カリブ海、日本海溝など世界各地の海域で親戚でありそうなクラゲ種を採集し、遺伝子解析を行ってきました。その結果、最も近縁である仲間は大型の深海性鉢クラゲのユビアシクラゲ、ディープスタリアクラゲ、そしてダイオウクラゲで、これらのクラゲ類はどれも傘に触手を有せず、口を囲むような口腕のみを有することを特徴として持っています。今回発見された新種クラゲは傘縁に触手を有しませんが、傘縁と口腕の間の傘下に触手を有します。次に近縁なクラゲ分類群は今まで採集してきたクラゲ種の遺伝子解析だけでは、はっきりとした結論が出せず、ミズクラゲ科の仲間であることだけが言えます。現在定義されているミズクラゲ科は複数の異なる科に新たに分ける必要があることも明らかとなりましたが、遺伝子解析するための標本がまだ採集されていない種も多く、その分類学的再検討はまだ見送るべきであるとしています。従って、このクラゲは新種のみでなく、新属よりも高次分類群である新亜科として分類されるべきであり、新種新属新亜科を定義しました。(図4)

図4.遺伝子解析による系統図。新種新属新亜科のクラゲ「セキジュウジクラゲ」(赤)と近縁な種(青)

本種は胃が真っ赤で、傘上から見た場合は胃が十字架の形に似ることから、ラテン語の属名は、赤い十字の聖ゲオルギウス※3 十字をイメージしたSantjordiaとし、和名はセキジュウジクラゲ属としました。種の和名は同じくセキジュウジクラゲ(新称)としましたが、ラテン語の学名は若くて他界した、リンズィー主任研究員の師匠にあたるバルセロナ出身のクラゲ分類学者Francesc Pagesに因んでpagesiとしました。

聖ゲオルギウス

ドラゴン退治の伝承を持つキリスト教の聖人で、バルセロナ市を含むカタルーニャ地方の守護聖人である。カタルーニャ語では サン・ジョルディと呼ばれている。聖ゲオルギウス十字は白地に赤い十字で、イングランドの国旗などに用いられている。

(参考図:聖ゲオルギウス十字)

5. 今後の展望

本種は何百時間の調査研究が様々な海域で行われている中、海底熱水鉱床の存在が知られている小笠原諸島の須美寿カルデラの内側でしか発見されておらず、稀な種であることが言えます。海底に付着するポリプ世代が存在すると思われますが、そのポリプが付着するのは露出している火山性海底熱水鉱床(硫化物)に覆われている岩の可能性もあり、ポリプ世代を発見できれば、特異的に付着基盤を選択しているか否かの実験を実施でき、須美寿カルデラの海底資源の開発について、その環境影響評価に貢献できます。また、新たな刺胞毒を有している可能性が高いセキジュウジクラゲですが、遺伝子資源としての本種が須美寿カルデラでしか観察・発見されていないことを考慮すると、更なる調査研究が必要であると考えられます。

※資料映像はこちらからご覧いただけます。

https://youtu.be/4ij1tiXez9E

本研究のお問い合わせ先

超先鋭研究開発部門 超先鋭研究開発プログラム

主任研究員 Dhugal Lindsay(ドゥーグル リンズィー)

報道担当