南極海の海氷に見られる数十年規模変動の実態が明らかに ―風の変動で生じた海の深い対流が氷を溶かす―

1. 発表のポイント

南極海の海氷面積は1979年から2015年までわずかに増加してきたが、2016年以降は記録的な減少を続けており、海氷の長期変動が関わっている可能性がある。しかし、長期変動の実態や原因は未だよくわかっていない。

長期の古気候データ※1 と大気海洋結合モデル※2 のシミュレーション結果から、南極海の海氷面積は80年から100年の周期で変動していることがわかった。

数十年規模の海氷の減少は、南極海で西風が強まることで海の深い対流が強まり、亜表層(200m以深)の温かい海水が湧昇することで生じる。南極海の西風の強化は、正の南半球環状モード※3 と呼ばれる大気の変動現象が関わっていることが明らかになった。

古気候データ

氷床コアや樹木の年輪など、長期に渡る過去の気候を復元する上で指標となるデータ。本研究では、過去300年間の南極海の海氷面積データを再構築するために、南極の氷床コア、積雪、ナトリウムフラックス、南半球の樹木の年輪などを用いている(Dalaiden et al. 2023)。

大気海洋結合モデル

大気と海洋、海氷の物理プロセスを数値プログラムで表現し、過去から現在、未来までの気候変動の物理プロセスや予測可能性に関する研究に用いられている。本研究では、NOAA/GFDLで開発されたSPEAR_LOモデルとSPEAR_MEDモデルを用いており、産業革命前の温室効果ガスを一定として与えた標準実験を解析している。両者の違いは大気の解像度で、SPEAR_LOモデルが水平100km、SPEAR_MEDモデルが水平50kmである。海洋の解像度はどちらも100kmである。

南半球環状モード

南半球の中高緯度に見られる大気の変動現象。正の環状モードが発生すると、中緯度で高気圧、高緯度で低気圧の循環が強まり、偏西風が強まる。位相が反対の現象を負の環状モードという。

2. 概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和裕幸、以下「JAMSTEC」という。)付加価値情報創生部門アプリケーションラボの森岡 優志 主任研究員らは、長期の古気候データと大気海洋結合モデルのシミュレーション結果を用いて、南極海の海氷が80年から100年ほどの周期で変動しており、南極海で西風の変動に伴う海の深い対流が海氷の変動に関わっていることを明らかにしました。

南極海の海氷は南極氷床の変動と関わっており、周辺域の気候だけでなく全球の海水位にも影響を及ぼすため、海氷の変動を理解することは重要です。温暖化の影響を受けて減少を続ける北極海の海氷と異なり、南極海の海氷面積は1979年から2015年までわずかに増加してきました。しかし、2016年に急激に減少し、その後、海氷面積は記録的な減少を続けています。海氷面積の増加や減少には、大気の風や海洋の熱輸送などが関わっていることが報告されていますが、海氷がなぜ数十年にも渡りゆっくりと増加し、減少しているのか、長期変動の実態や原因はわかっていません。

本研究で、過去300年間の古気候データと3,000年間に及ぶ大気海洋結合モデルのシミュレーションの結果を解析したところ、南極海の海氷面積は80年から100年の周期で変動していることがわかりました。南極海の海氷面積が減少する年代には、南極海で西風が強化しており、それに伴って海の内部で深い対流が強まり、亜表層(200m以深)から高温・高塩分の海水が湧昇することで、海氷が融けることがわかりました。また、西風の強化には、正の南半球環状モード※3 と呼ばれる大気の変動現象が関わっていることが明らかになりました。

これらの成果は、南極海の海氷に見られる数十年規模変動の理解を進めるだけでなく、海氷の将来予測にも活かされます。南極海の海氷面積は2016年以降減少を続けていますが、今後数十年かけて減少し、その後増加するのか、注意してみていく必要があります。今後は、大気海洋結合モデルに将来予想される温室効果ガスの影響を取り入れ、南極海の海氷の将来予測を行っていく予定です。

本成果は、「Communications Earth & Environment」に11月8日付け(日本時間)で掲載されました。また、本研究は、プリンストン大学・NOAA/GFDL招聘研究員プログラム、JAMSTEC在外派遣制度、およびJSPS科研費 JP22K03727の支援を受けたものです。

Antarctic sea ice multidecadal variability triggered by Southern Annular Mode and deep convection

2. プリンストン大学 大気海洋科学プログラム(Princeton University/AOS)

3. 米国海洋大気庁 地球流体力学研究所(NOAA/GFDL)

4. 大気研究大学連合(UCAR)

3. 背景

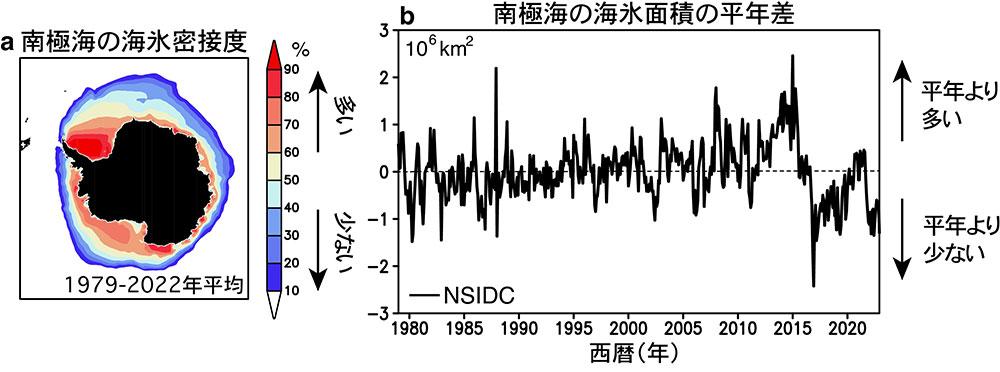

南極海の海氷は、大気と海洋の間で熱、水、気体などの交換に重要な役割をしています。また、南極海の海氷の変動は、南極氷床の変動と関わっており、周辺域の気候だけでなく、全球の海水位の変動にも影響を及ぼします。温暖化の影響を受けて減少を続ける北極海の海氷と異なり、南極海の海氷面積は、人工衛星による観測が始まった1979年から2015年まで、わずかに増加してきました(図1)。しかし、2016年に急激に減少し、その後、南極海の海氷面積は記録的に少ない状態が続いています。

過去数十年に渡る海氷の増加は主に、熱帯太平洋の十年規模変動による大気の遠隔影響が関わっていることが報告されています(Meehl et al. 2016)。また、2016年に発生した海氷の急激な減少は主に、2015年に発生した過去最大級のエルニーニョ・南方振動現象と2016年に発生した負の南半球環状モード現象が関わっていることが示唆されています(Stuecker et al. 2017)。さらに、2016年以降に持続する海氷の減少は主に、南大洋の亜表層(100-500m)における水温の上昇が関わっていることが指摘されています(Zhang et al. 2022)。

これまでの先行研究では、海氷の増加または減少の傾向にのみ着目しており、これらが数十年規模のゆっくりとした変動の一部であるか、よく理解されていませんでした。背景には、南極海の海氷の観測データが過去40年ほどと短く、長期変動を調べるには十分ではないことが挙げられます。そこで、本研究では、南半球の古気候データを用いて再構築された過去300年間の南極海の海氷面積データと、大気海洋結合モデルを用いて計算された3,000年間のシミュレーション結果を用いて、南極海の海氷面積が数十年規模で変動しているのか、その実態と原因を調べました。

図1 a. 1979-2022年に観測された、南極海の海氷密接度(海氷が海面を覆う割合、単位は%)の年平均値。データは米国雪氷データセンター(NSIDC)より提供。b. 1979-2022年の各月に計算された、南極海の海氷面積の平年差(年平均値からのずれ、単位は106 km2)。データは米国雪氷データセンター(NSIDC)より提供。

4. 成果

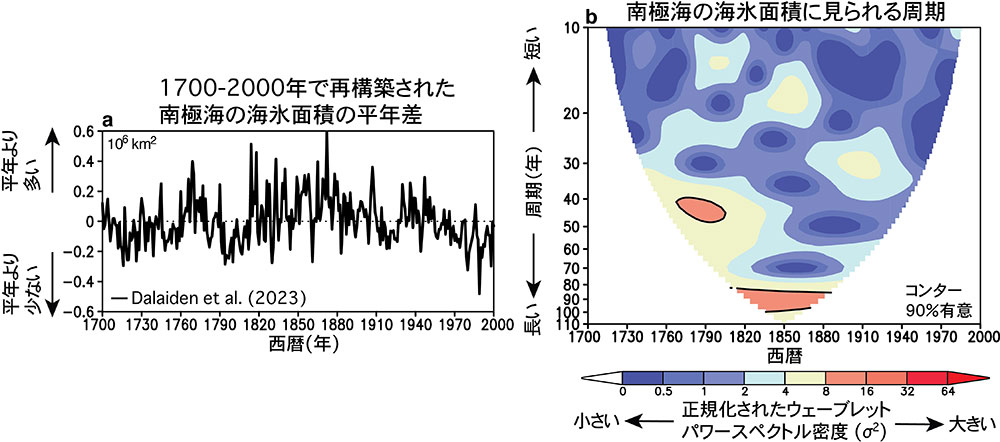

南半球の古気候データを用いて再構築された、1700年から2000年までの南極海の海氷面積の平年差をみると(図2a)、100年ほどの周期で海氷面積が増減していることがわかります。南極海の海氷面積に見られる周期を特定するために、ウェーブレット解析※4 を行ったところ(図2b)、40年から50年ほどの周期と80年から100年ほどの周期がそれぞれ統計的に有意でした。しかし、古気候データの期間が300年と短いため、これらの周期がどれくらい代表的なものであるか、十分に説明できません。そこで、大気海洋結合モデルを用いて、産業革命前の温室効果ガスを一定として長期のシミュレーション実験を行うことで、海氷面積の数十年規模変動を詳しく調べました。

ウェーブレット解析

ある時系列を短い波(ウェーブレット)の重ね合わせで表現することで、時系列の特定の時間に卓越する周波数(または周期)を抽出する手法。ウェーブレット解析から得られるパワースペクトル密度を周波数の方向に積分することで、元の時系列データが得られる。

図2 a.Dalaiden et al. (2023)により再構築された、1700-2000年の南極海における海氷面積の平年差(年平均値からのずれ、単位は106 km2)。b. 1700―2000年の各年に計算された、南極海の海氷面積に見られる周期(単位は年)。色は海氷面積の分散値(σ2)で正規化されたウェーブレットパワースペクトル密度(単位はσ2)。コンターはカイ二乗検定(信頼区間90%)で統計的有意な値。

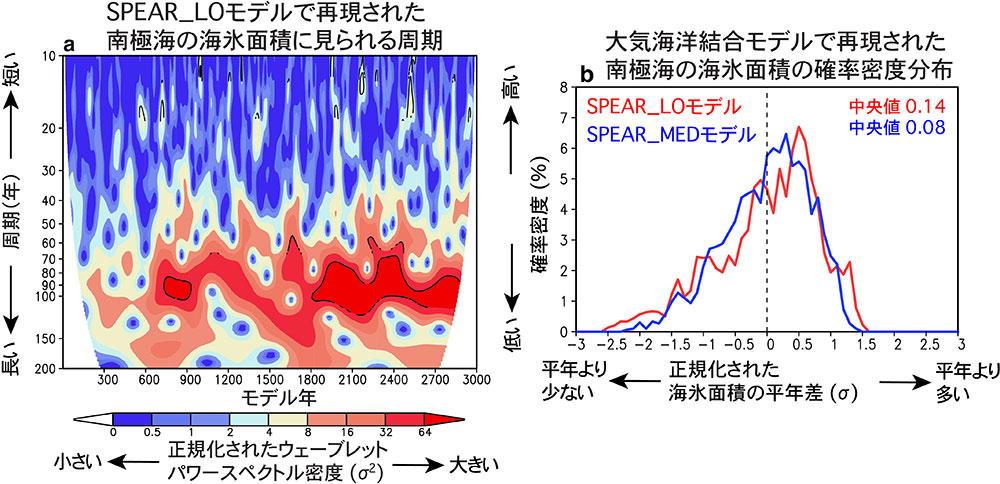

図3aは、大気海洋結合モデル(SPEAR_LO)で計算された、3,000年間の南極海の海氷面積にウェーブレット解析を行った結果です。80年から100年ほどの周期が統計的に有意に見られ、古気候データで見られた80年から100年ほどの周期と同様の結果が得られました。大気の解像度の異なる2つの大気海洋結合モデル(SPEAR_LOとSPEAR_MED)を用いて、海氷面積の確率密度分布を調べたところ(図3b)、海氷面積が平年より多くなる年に比べて、海氷面積が極端に少なくなる年のほうが発生頻度が多く、海氷面積が少ない年のほうに分布が偏っている(負の歪度という)ことがわかります。このことから、海氷が多くなる年に比べて、海氷が少なくなる年は、海氷に影響を及ぼす大気や海洋の変動が大きいこと(例えば、風や海流などの変動が大きい)や大気と海洋の変動に対する海氷の応答が大きいこと(例えば、薄い海氷ほど影響を受けやすい)などが考えられます。

図3 a. 大気海洋結合モデル(SPEAR_LO)で再現された、3,000年間の南極海の海氷面積に見られる周期(単位は年)。色は海氷面積の分散値(σ2)で正規化されたウェーブレットパワースペクトル密度(単位はσ2)。コンターはカイ二乗検定(信頼区間95%)で統計的有意な値。b. 大気海洋結合モデル(SPEAR_LOとSPEAR_MED)で再現された、南極海の海氷面積の確率密度分布(単位は%)。横軸は標準偏差(σ)で正規化された海氷面積の平年差(単位はσ)。

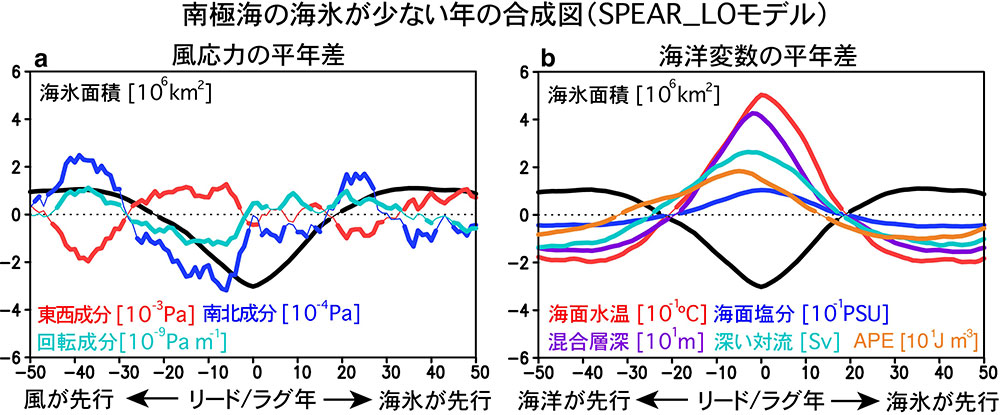

南極海の海氷に見られる数十年規模変動の物理プロセスを調べるため、南極海の海氷が少ない年に着目して、大気海洋結合モデルの結果を用いて合成解析を行いました。南極海の海氷面積が少なくなる30年ほど前から(図4a)、南極海で西風が強くなっていることがわかります。南半球では西風が強まると、丸い地球の回転の効果(コリオリ力という)を受けて、海洋表層(50m以浅)では北向きの流れ(エクマン流という)が生じます。南極海では南側に南極大陸の壁があるため、北向きの流れを補うように、湧昇する流れが生じます。南極海の亜表層(200m以深)には表層より高温・高塩分の海水があるため、温かい海水が湧昇することで、海氷の融解をもたらしていることが示唆されます。

この海洋の効果を詳しく調べるため、海洋変数の合成解析を行いました(図4b)。海氷面積が少なくなる30年ほど前から、海洋上層(1000m以浅)の安定度を示す有効位置エネルギー(橙線)の平年差が正となり、海洋内部が不安定な状態になっておりました。これに伴い、南極海で深い対流(薄い青線)が強まり、海洋表層(200m以浅)に存在する密度一様な層(混合層という、紫線)が深くなっていることがわかります。海洋の混合層が深くなることで、混合層より下の高温・高塩分の海水を取り込み、南極海で海面水温(赤線)と海面塩分(青線)が高くなっていることがわかります。

図4 a. 大気海洋結合モデル(SPEAR_LO)で再現された、南極海の海氷が少ない年に合成した海氷面積と風応力の平年差。黒線が海氷面積(単位は106 km2で正の値が海氷の増加)、赤線が風応力の東西成分(単位は10-3 Paで正の値が西風)、青線が風応力の南北成分(単位は10-4 Paで正の値が南風)、薄い青線が風応力の回転成分(単位は10-9 Pa m-1で正の値が反時計回りの風)。横軸がリード/ラグ年で、正の値は海氷が風応力より先行する年を表す。

b. aと同様に、海洋変数の平年差。黒線が海氷面積(単位は106 km2で正の値が海氷の増加)、赤線が海面水温(単位は10-1 ºCで正の値が昇温)、青線が海面塩分(単位は10-1 PSUで正の値が高塩化)、紫線が混合層深(単位は10 mで正の値が深くなる)、薄い青線が南極海の深い対流の強さ(単位はSvで正の値が強化)、橙線が南極海の海面から水深1000mまでの有効位置エネルギー(APE; 単位は101 J m-3で正の値が不安定化)。

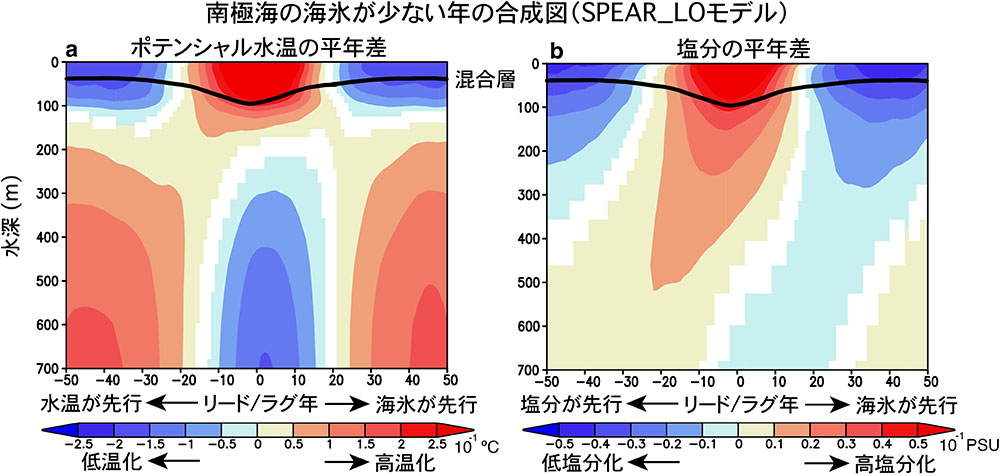

さらに、海洋の鉛直プロセスを明らかにするため、南極海のポテンシャル水温(水圧の効果を考慮した水温)と塩分の平年差の合成図を深さ方向に計算しました(図5)。南極海で海氷が減少する20年ほど前に、水温と塩分が平年より高くなっていることがわかります。特に、塩分は(図5b)、30年以上前から亜表層(300m以浅)で高くなっており、それがゆっくりと湧き上がる様子が見られます。南極海で西風が強まり、海の深い対流が生じると、亜表層の高温・高塩分の海水が湧き上がります。それに伴い、混合層(黒線)で塩分が高くなり、海水の密度が増えることで不安定となり、さらに深い対流を引き起こすように働きます。このように、塩分と深い対流の相互作用が働くことで、亜表層の高温・高塩分の海水を効率よく混合層に取り込み、海氷の減少をもたらしていることが明らかになりました。

図5 a. 大気海洋結合モデル(SPEAR_LO)で再現された、南極海の海氷が少ない年に合成したポテンシャル水温(水圧の効果を考慮した水温で単位はºC)の平年差の鉛直断面図。横軸がリード/ラグ年で、正の値は海氷がポテンシャル水温より先行する年を表す。黒線が混合層(深さ方向に密度が一様な層)の深さ。b. a.と同様に、塩分の平年差(単位はPSU)の鉛直断面図。

5. 今後の展望

本研究で、南極海の海氷面積が80年から100年ほどの周期で変動していることがわかりました。南極海の海氷面積は1979年から2015年までわずかに増加してきましたが、2016年以降著しく減少しております。この観測事実に本研究の成果を照らし合わせると、今後数十年は南極海の海氷が減少することが予想されます。その後、海氷が減少を続けるのか、あるいは、増加するのか、自然変動だけでなく人為起源の地球温暖化の影響も考慮する必要があります。本研究では、古気候データに合わせて、大気海洋結合モデルに与える温室効果ガスの効果(放射強制という)を産業革命前の一定値としていました。今後は、将来予想される温室効果ガスの効果を大気海洋結合モデルに取り入れて、南極海の海氷がどのように将来変化していくのかを明らかにする予定です。

また、南極海の海氷の数十年規模変動には、亜表層から高温・高塩分の海水の湧昇が関わっていることが明らかになりましたが、これは大気海洋結合モデルのシミュレーション結果に基づいています。他の研究機関の大気海洋結合モデルのシミュレーション結果でも同様な結果が得られました(論文参照)が、観測データで正確に把握する必要があります。南極海の海氷データは衛星観測が始まった1979年から現在まで存在しますが、南極海の海洋データは時空間的に少なく限られています。今後、海氷の数十年規模変動がどのように周辺域の気候や全球の海水位に影響を及ぼすのかの詳細を明らかにするためには、大気海洋結合モデルを用いた実験だけでなく、海洋の観測データを用いた検証が欠かせません。そのため、南極海で船舶や、アルゴフロートのような自動昇降型漂流ブイ、自律型無人探査機(AUV)などを用いた海洋観測を増やしていく必要があります。