最終氷期(2万年前)の日本海水温復元に成功 ~2万年前の福井沖の年平均水温は約5℃と現在のオホーツク海並み~

海洋研究開発機構

金沢大学

富山大学

産業技術総合研究所

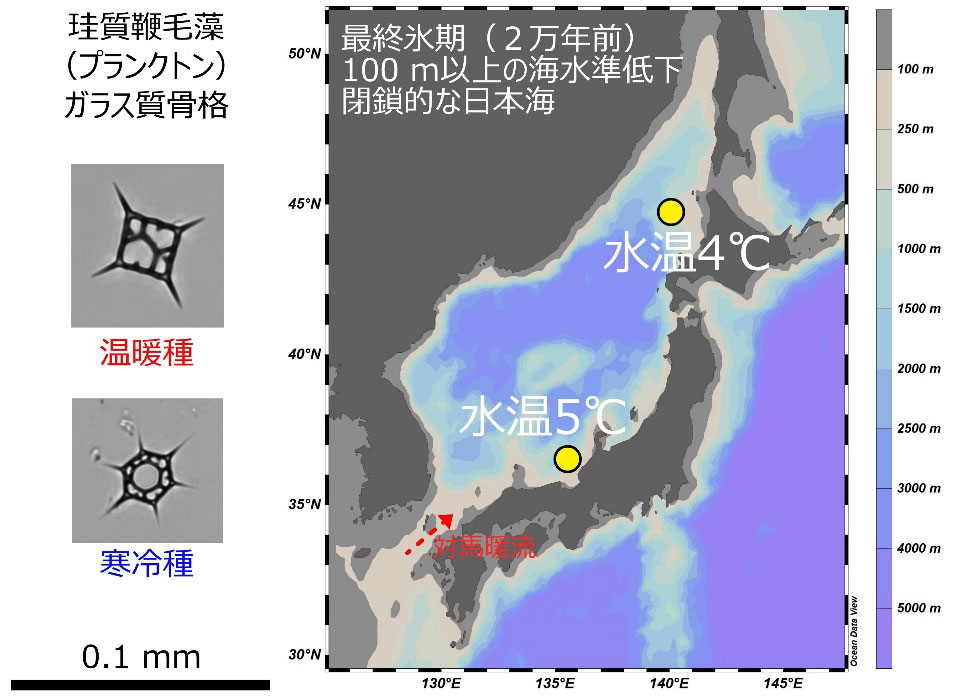

水深の浅い海峡で他海域とつながる日本海は、海面が100 m以上低下した最終氷期(2万年前)に対馬暖流※1 が流入できなくなり低塩分化が進みました。過去の海水温復元に使用される既存の古水温指標が低塩分環境で使えないため、最終氷期の日本海水温が何℃だったのかわかっていませんでした。

本研究では、新たに確立した水温指標を用いて過去2万年間の日本海における年平均水温変化を復元し、最終氷期の水温が北海道西方で約4℃(現在10℃)・福井沖で約5℃(現在18℃)と、現在のオホーツク海並みであったことを明らかにしました。

九州大学大学院理学研究院の岡崎裕典教授、理学府修士課程(研究当時)の谷崎恭平氏、西園史彬氏、江頭一騎氏、友川明日香氏、国立研究開発法人海洋研究開発機構の小野寺丈尚太郎主任研究員、金沢大学の佐川拓也准教授、富山大学の堀川恵司教授、国立研究開発法人産業技術総合研究所の池原研首席研究員の研究グループは、ガラス質の骨格をつくる珪質鞭毛藻※2 というプランクトンに注目し、現在の北太平洋に生息する珪質鞭毛藻種の分布と水温の関係を、日本海の北海道西方と福井沖で採取した海洋コア試料※3 中の珪質鞭毛藻群集に当てはめることで、過去2万年間の水温変動を復元しました。

日本海の水温は、日本海側の降水・降雪をはじめとした日本列島の気候に重要な役割を果たしています。今回の研究成果は、私たちが暮らす日本列島の気候や自然が過去2万年間にどのような移り変わりを経て現在へ至ったかを知るための基礎的な情報の一つとなるものです。

本研究成果は、日本地球惑星科学連合のProgress in Earth and Planetary Science誌に、2024年12月5日(木)(日本時間)に掲載されました。

図 珪質鞭毛藻の顕微鏡写真(左)と海水準が低下した2万年前の日本海(右)

対馬暖流

東シナ海で黒潮から分岐し、対馬海峡を通じて日本海へ流入する暖流。

珪質鞭毛藻(けいしつべんもうそう)

海洋に生息する植物プランクトンで、ケイ酸質の内骨格を形成する。

海洋コア試料

金属パイプを海底に突き刺して採取した柱状の海底堆積物試料。

詳細は 九州大学のサイトをご覧ください。

海洋科学技術戦略部 報道室