過去30年間でシラスウナギの加入先が北上 ―数値シミュレーションとフィールド調査によるアプローチ―

東京大学大気海洋研究所

東京大学大学院農学生命科学研究科

東京大学大学院情報学環・学際情報学府

北海道大学

1. 発表のポイント

北海道胆振地方の河川で2021年に実施された野外調査により、ニホンウナギ※1 の分布北限である北海道のシラスウナギ稚魚の潜在的な加入※2 時期は、5月から7月であることが初めて確認された。

JCOPE2M※3 再解析データに基づく3次元粒子追跡モデルを用いて、ニホンウナギのシラスウナギの長期的な加入動向を調べたところ、1994-2003年と比較して、2014-2023年は北日本での加入が増加し、南日本での加入が減少したと推定された。これは黒潮の流れの変化に起因する。

北日本海域に着目した数値シミュレーションでは、シラスウナギの加入は北海道南東部で増加するのに対し、津軽海峡で減少すると推定された。これは黒潮・黒潮続流と親潮の北上および津軽暖流の強化が関連している。

ニホンウナギ (Anguilla japonica)

東アジアに生息するウナギ属魚類の一種で、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストでは絶滅危惧種(EN)に指定されている。

加入

ここでは、海で生まれて回遊してきたニホンウナギの稚魚が主な成育地となる河川に入ることをいう。

JCOPE2M

JAMSTECアプリケーションラボが提供する海況モデルで、1993年以降のデータが利用可能。

(https://www.jamstec.go.jp/jcope/htdocs/distribution/index.html)

2. 概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸、以下「JAMSTEC」という。)付加価値情報創生部門アプリケーションラボのYu-Lin Chang副主任研究員は、東京大学、北海道大学と共同で、北海道へのニホンウナギの長期的な加入動向をフィールド調査と数値シミュレーションにより明らかにしました。

2020年に北海道胆振地方の河川でニホンウナギの加入動向を調査した結果から本種の稚魚であるシラスウナギが初めて確認され、北限記録が数百キロメートル北上していることが明らかになりました。

この調査を踏まえ、本研究では、2021年4月から7月にかけて同河川で定期的な野外調査を実施し、その結果、北海道におけるシラスウナギの潜在的な加入時期が初めて特定され、加入時期は5月から7月である可能性が示唆されました。

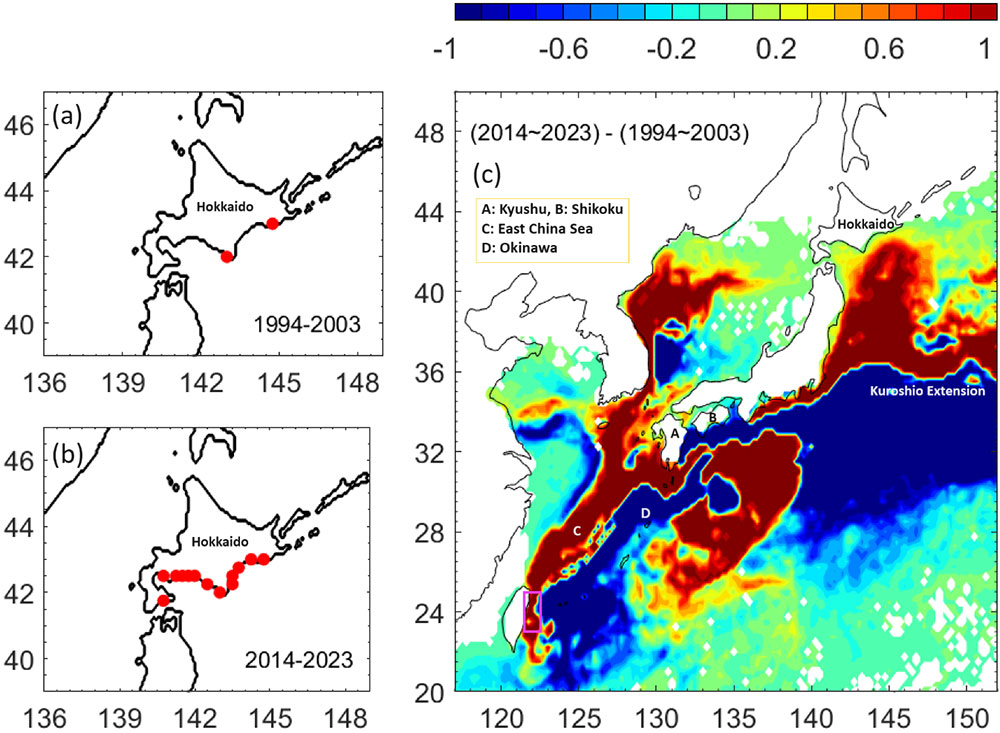

次に、JCOPE2M再解析データに基づく3次元粒子追跡モデルを用いて北海道へのシラスウナギの長期的な加入動向を検討した結果、台湾から北海道までの広範囲を対象としたシミュレーションでは1994-2003年と比較して、2014-2023年には北日本での加入が増加し、南日本での加入が減少したことがわかりました。北日本海域に着目したシミュレーションでは、2022年に北海道南部の95の河川で観察されたニホンウナギの資源豊度の空間分布と一致するパターンを示し、北海道南東部では加入量が多く、津軽海峡では加入量が少ないことがわかりました。

また、北日本に注目して、1994年から2023年までの加入量の推移をシミュレーションした結果、北海道南東部で増加し、津軽海峡で減少することが推定されましたが、これは黒潮・黒潮続流と親潮の北上、津軽暖流の強化と関連しているものと考えられました。これらの知見は、海流の長期的な変動がニホンウナギを含むウナギ属魚類の生息域の北限に大きく影響しており、海洋環境の変化がウナギ属魚類の自然分布に与える影響を強く示唆しています。

本研究はJSPS科研費JP23K03503、JP23K05351の助成を受けて実施されました。本成果は、「Ocean Dynamics」に1月7日付け(日本時間)で掲載されました。

Northern shifts in the migration of Japanese glass eels to subarctic Hokkaido Island over the past three decades

- 海洋研究開発機構

- 東京大学大気海洋研究所

- 北海道大学大学院環境科学院

- 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター

- 東京大学大学院情報学環・学際情報学府

- 東京大学大学院農学生命科学研究科

3. 背景

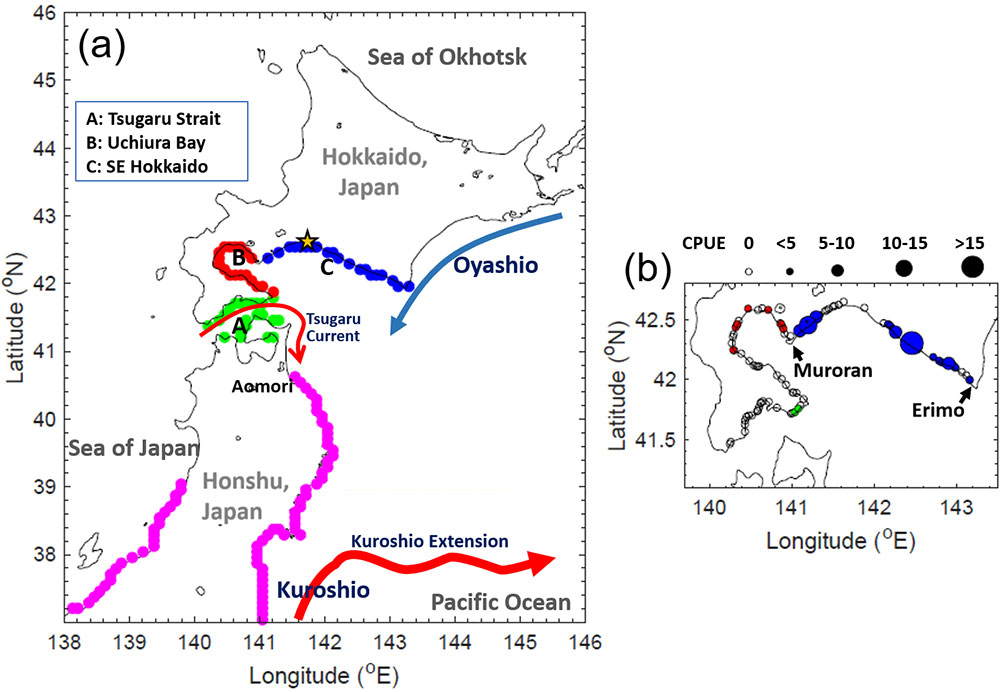

ウナギ属魚類の生活史は複雑であり、その一種であるニホンウナギは外洋のマリアナ諸島西方海域で生まれ、孵化したレプトセファルス幼生は北赤道海流と黒潮によって東アジアの国・地域の成育地へと運ばれることがわかっています。歴史的にシラスウナギの加入が記録されている最北の地域は、これまで本州最北の青森県(~41° N, 図1a)でしたが、2020年5月下旬に北海道で初めてシラスウナギが採集されて北海道への加入が報告され、既知の北限が拡大しました(Morita and Kuroki 2021)。しかし、北海道では、これまでシラスウナギの学術的な採集調査が行われていなかったため、シラスウナギの加入が以前から行われていたのか、それとも最近になって始まったのかは不明でした。そこで、本研究はフィールド調査と数値シミュレーションのアプローチを組み合わせることで、北海道におけるシラスウナギの長期的な加入動態の解明を試みました。

4. 成果

まず、本研究では北海道胆振地方の河川(図1a)で2021年4月から7月にかけて野外調査を実施し、これにより北海道におけるシラスウナギの稚魚の潜在的な加入期間は5月から7月であることを初めて確認しました。

次に、3次元粒子追跡モデルを用いて、分布北限の北海道へのニホンウナギの長期的な加入動向を調べました。シミュレーションにおける仮想幼生は、台湾から北海道までの広範囲を対象としたシミュレーション(シナリオ1)では台湾東部、北日本海域に着目したシミュレーション(シナリオ2)では北日本東北部に放流された後、海流によって受動的に輸送されるだけでなく、水平方向と垂直方向に遊泳する条件としました。

シナリオ1では、1994-2003年と比較して、2014-2023年では、北日本での加入量が増加し、南日本での加入量が減少しました。これは黒潮の北上に起因するものであると推定されました(図2)。シナリオ2では、室蘭以東の胆振・日高地方で加入量が多く、渡島地方や津軽海峡で加入量が少ないことがわかりました。このシラスウナギの加入量の空間変動は、2022年に北海道南部の95河川で網羅的に実施した成長期のニホンウナギの分布量の空間分布と一致するパターンを示していました(図1b)。

1994年から2023年までの加入量の推移についてシミュレーション実験を行ったところ、室蘭以東の胆振・日高地方で加入量が増加し、津軽海峡では減少していました。こうした北海道南東部での加入量の増加は、黒潮・黒潮続流と親潮の北上に伴う黒潮・黒潮続流と親潮の合流域の南向きの流れの弱まりと関連しています。一方、津軽海峡における加入量の減少は、東向きに流れる津軽暖流の強化に関連しているものと考えられました。

図1 (a) 北日本における主な海流と解析対象海域(A:津軽海峡、B:内浦湾、C:北海道南東部)の概略図。ピンク色はこれまで報告されていたシラスウナギの加入場所を示す。黄色の星印は2021年にシラスウナギの採捕調査を実施した場所を示す。(b) 北海道南部における2022年の調査地点とニホンウナギの豊度(単位時間当たりの採捕尾数:CPUE)。白抜きのプロットはCPUEがゼロであることを示し、色付きのプロットはCPUEがゼロでないことを示す。

図2 北海道への仮想幼生の加入状況(a)1994-2003年、(b)2014-2023年、(c)2014-2023年と1994-2003年の仮想幼生の来遊頻度の標準化差分値。台湾東部のピンク色の範囲は仮想幼生を放流した場所を示す。

5. 今後の展望

北海道におけるシラスウナギ調査は近年まで実施されておらず、過去に記録がないために北海道へのシラスウナギの加入動向はわかりませんでした。本研究では、海流の年変動の効果を重視してシミュレーションを行った結果、北海道へのシラスウナギの自然加入の可能性が最近の20~30年間で高まっていることを示しました。

東アジアの広範囲に生息するニホンウナギの効果的な保全と管理を行うためには、今後は、本種の自然分布の動向の包括的な調査を行うとともに、長期的な海流の変化を考慮したシミュレーションにより種の分布範囲の変化を予測していくことが重要です。

本研究のお問い合わせ先

付加価値情報創生部門アプリケーションラボ

副主任研究員 Yu-Lin Chang (ユリン チャン)

准教授 黒木 真理

教授 森田 健太郎

教授 岸田 治

報道担当

海洋科学技術戦略部 報道室