2023年以降、三陸沖での水温上昇は世界で過去最大 ~黒潮続流の異常進路が示す未来~

東北大学・海洋研究開発機構 変動海洋エコシステム高等研究所(WPI-AIMEC)※

通常、千葉県から東へ流れ去る海流として知られる「黒潮続流」が、2022年末に北向きの進路を取り始め、2024年春には青森県沖にまで達しました。この異常な流路変更により、豊かな漁場として知られる三陸沖の海洋環境が大きく変化し、地域の気候や水産業への影響が懸念されています。

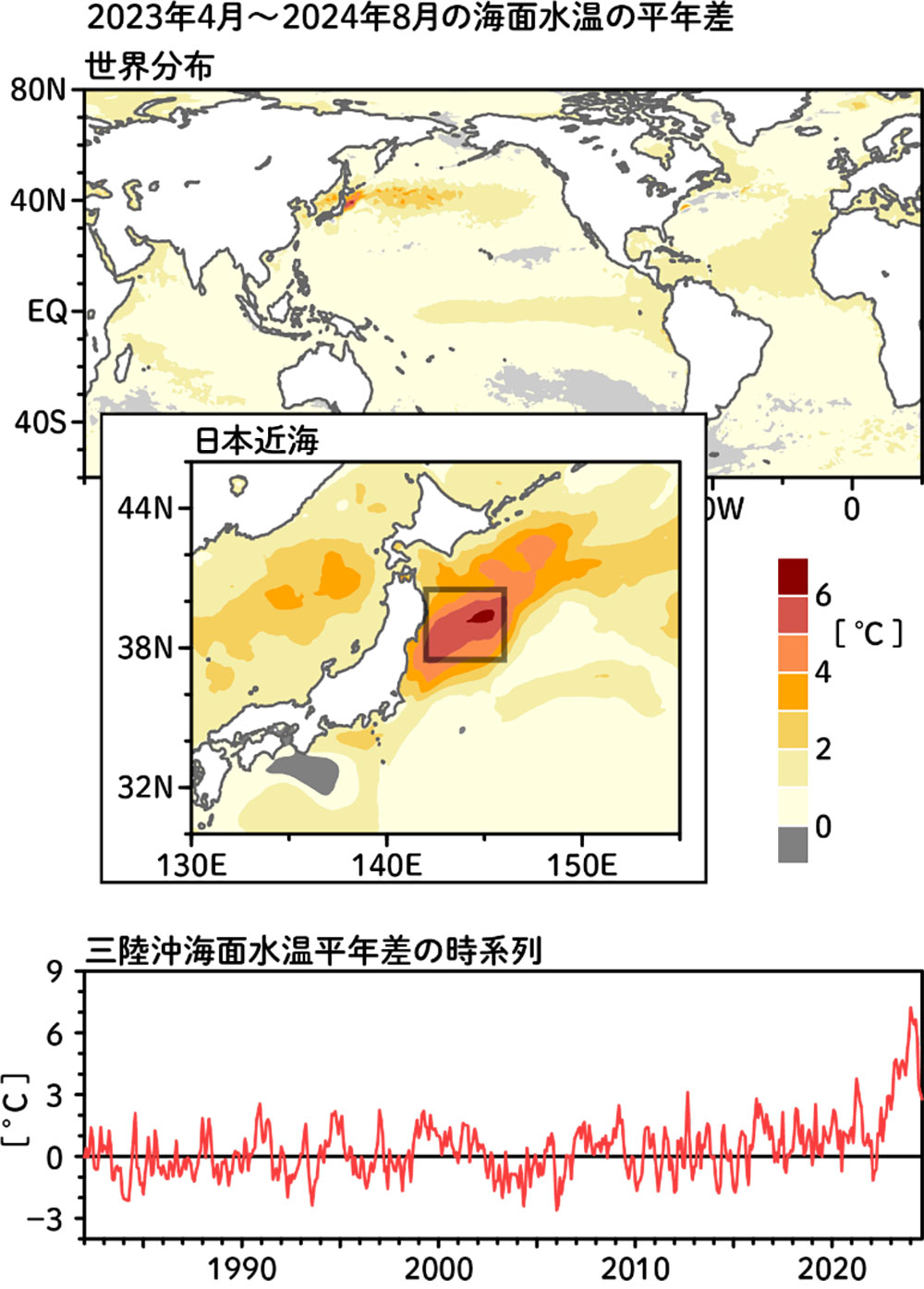

東北大学大学院理学研究科と東北大学・海洋研究開発機構 変動海洋エコシステム高等研究所(WPI-AIMEC)を兼務する杉本周作准教授らの研究グループは、衛星観測データや気象庁が実施した観測航海データなどを用いた三陸沖の状況の分析によって、2023年以降、三陸沖の海面水温が平年より約6℃高い状態が続いていること、そして、2024年5月には深さ400メートル付近まで水温が10℃以上も高いことを発見しました。また、この異常な水温上昇が、三陸沖の気温を上昇させ、その影響は2,000m上空まで及んでいたことを明らかにしました。

現在、三陸沖の水温上昇は世界の海の中でも最も高い水準にあります。このため、三陸沖の環境を調査することは、世界中の海で起こりうる環境変化を予測し、適切な対策を講じるための非常に重要な手がかりになり得ると考えられます。

本研究成果は、日本海洋学会の英文国際誌Journal of Oceanographyオンライン版にて2月13日に早期公開されました。

(上図)2023年春から2024年夏までの海面水温の平年差

(下図)三陸沖海面水温の平年差の時系列

詳細は WPI-AIMECのサイトをご覧ください。

東北大学とJAMSTECが共同運営する「変動海洋エコシステム高等研究所」(所長 須賀 利雄)は、海洋物理学、生態学、数理・データ科学を融合したアプローチにより、未だ謎の多い海洋生態系の環境応答・適応メカニズムの解明・予測に資する最先端の分野融合研究と国際的な高等教育を推進している。

海洋科学技術戦略部 報道室