海洋汚染対策の新技術:

半自動でマイクロプラスチックを素早く分析できる革新的システム

1. 発表のポイント

海洋には170兆個を超えるマイクロプラスチック(以下「MPs」という)※1 が漂流しており、食物連鎖に容易に取り込まれて海洋の生態系のみならず人類に深刻な影響を及ぼす懸念がある。現在、政府間交渉が続いているプラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)※2 では海洋へのプラスチック流出を減少させる施策が盛り込まれる見込みだが、それらの施策の効果を検証する定量的な評価(モニタリング)のためには、MPsの迅速な把握技術が不可欠である。しかし、従来の分析手法では、手間と時間がかかる複雑な工程を伴うためにMPsの迅速な把握を阻む要因となっていた。

新たに開発されたMPs半自動分析装置「MARS」(図1)は、反射型フーリエ変換赤外分光法・画像解析・モーター駆動ステージを組み合わせ、500 µm以上のMPsを高速かつ非破壊的に測定・材質判別が可能となった。採集された試料から拾い出したMPsらしい多数の粒子をサンプルプレートにのせて装置の測定開始ボタンを押すだけで、MPsのサイズ・個数・材質を自動測定し、結果はExcel形式で出力される。

本装置により作業効率が大幅に向上し、従来法に比べて約6倍も速い分析が可能となった。また、人手作業を極力抑え、自動でサイズ測定・材質判別・結果出力まで行うため、初心者と熟練者の作業時間差が解消され、誰でも短時間で正確なデータの取得を可能とした。さらに、劣化した環境由来MPsにも対応可能な独自のライブラリを備え、従来法と遜色ない正確度で材質を判定することができる。

本装置によりMPsの迅速なデータ収集が可能になり、環境保全や政策立案に必要な科学的知見を効率的に提供する強力なツールとなる。的確な政策や対策の基盤となることで持続可能な社会づくりと環境保全に貢献していくことが期待される。

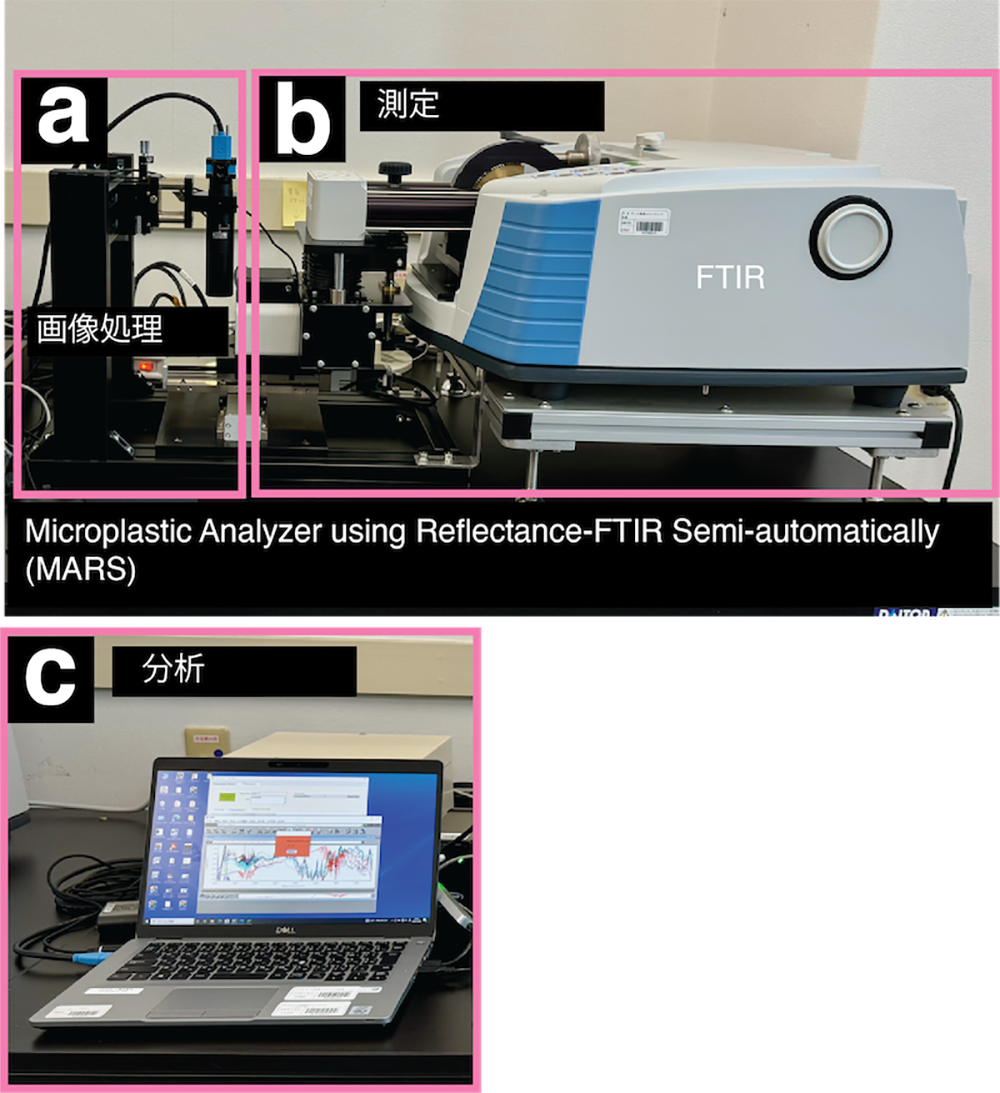

図1 新しいMPs半自動分析システム「MARS」の全体像

MARS(Microplastic Analyzer using Reflectance-FTIR Semi-automatically(反射型FTIRを使ったマイクロプラスチック半自動分析装置))は、500 µm以上のプラスチックを効率よく調べるための装置で、(a)画像処理ユニット、(b)測定ユニット、(c)分析ユニットの3つのユニットで構成されています。

マイクロプラスチック(MPs)

大きさが1µm〜5 mmの微小なプラスチック粒子。

プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)

2022年に海洋プラスチック汚染を始めとするプラスチック汚染対策に関する条約について議論する政府間交渉委員会が立ち上げられ合意に向けた議論が続けられている。

2. 概要

国立研究開発法人海洋研究開発機構(理事長 大和 裕幸、以下「JAMSTEC」という。)地球環境部門 海洋生物環境影響研究センター 海洋プラスチック動態研究グループの中嶋亮太グループリーダーは、サーモフィッシャーサイエンティフィック ジャパングループの技術者らと共同で、MPsを迅速・効率的に分析する新たな半自動MPs分析装置「MARS」を開発しました(図1)。この装置は、500 µm以上のMPsを対象に、反射型フーリエ変換赤外分光法(反射型FTIR)※3 、画像処理、モーター駆動ステージを統合し、サンプルプレートに粒子を並べるだけでサイズ・個数・材質を自動分析、Excelファイルで結果を出力します。従来法では500 µm(0.5 mm)程度のMPsについては、1粒ずつピンセットでつまむ手作業での測定が必要でしたが、「MARS」を使うことで大量の粒子分析に要する時間が大幅に短縮され、分析時間を従来法の6分の1以下に短縮できます。また、サンプルをプレートに置いて測定開始ボタンを押すだけで分析できるため、初心者でも熟練者と同様の精度で分析可能となりました。このように「MARS」は時間や労力を大幅に削減し、膨大なサンプルの効率的な処理を実現します。また、劣化したMPsにも対応した独自ライブラリを内蔵し、自然環境由来のMPs材質も従来法と遜色なく判別できることも特長です。

「MARS」がもたらすMPs把握の技術革新により、地球規模でのMPs汚染モニタリングが加速され、プラスチック問題解決に不可欠な分布量データを迅速に提供できるようになると期待されます。

本成果は、「Environmental Science: Advances」に3月7日付け(日本時間)で掲載されました。

Development of a novel semi-automated analytical system of microplastics using reflectance-FTIR spectrometry: Designed for the analysis of large microplastics

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構

- サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

反射型フーリエ変換赤外分光法

試料に赤外光を照射し、試料表面で反射した光を測定して、分子振動の情報から試料の化学構造や成分を解析する手法。

3. 背景

海洋を漂流する170兆個を超えるMPsによる生態系や人類への深刻な影響を及ぼす懸念に対して、現在策定に向けて政府間交渉が続いているプラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)では、海洋へのプラスチック流出を減少させる施策が盛り込まれる見込みです。その施策の効果を検証するために、海洋中のどのようなMPsがどの程度減少しているかどうかを定量的に定量的に評価(モニタリグ)する国際的な体制の整備が必要不可欠ですが、従来のMPsの分析手法は手間と時間がかかる複雑な工程を伴い、非効率性が課題でした。

一般に海洋表面に浮遊するMPsはプランクトンネットで採集され、採集されたMPsは、前処理され、人がピンセットでMPsらしい粒子を全て拾い出していきます。拾い出された粒子は、顕微鏡カメラで撮影され、その大きさと形状を記録。さらに粒子の材質を判別してMPsかどうかを調べるため、1粒子ずつを減衰全反射フーリエ変換赤外分光法(ATR-FTIR)※4 など分析器にピンセットでのせて材質を同定します。結果を手入力するには多大な時間と労力が必要です。これら一連の作業に手間と時間がかかりMPsの実態把握がなかなか進まない要因となっています。加えて、研究者のマンパワー不足と予算制約が、全球規模でのモニタリングを阻む要因となっています。この問題を克服するために、自動でMPsの個数・材質・サイズを分析できる効率的な分析システムが求められています。

減衰全反射フーリエ変換赤外分光法(ATR-FTIR)

物質表面の化学構造や成分を分析する手法の1つ。赤外光を特殊な結晶に通し、試料との接触部分で反射する光を測定し、試料の分子振動情報を取得し化学的性質を調べる手法。

4. 成果

近年、サイズの小さなMPs(100µm未満)に対しては(半)自動化技術が進展していますが、500µm以上のMPsについては遅れが見られていました。この問題を打破するため、「MARS」は操作の簡便化、高速化、精度維持度を同時に満たすべく開発されました。この装置は、反射型FTIR、画像処理技術、モーター駆動式ステージを組み合わせたものです。採集された試料から拾い出したMPsらしい粒子をサンプルプレートに並べるだけで、MPsのサイズ・数・材質を自動的に分析し(図2、3)、その結果をExcelファイルにまとめます(図4)。

「MARS」を用いることで、MPs分析の効率は飛躍的に向上しました。従来では、500µm以上の粒子を数百個扱うだけでも数日単位の時間を要することがありました。「MARS」では、サンプルプレート上に粒子をセットしてスタートボタンを押せば、自動で画像撮影、粒子検出とサイズ測定、そして反射型FTIRによる材質判別を行い、最後に結果をExcel形式で出力します。この自動化で、分析時間は従来法の平均6分の1以下に短縮され、熟練者と初心者の所要時間差も解消され、大量のデータ取得が短時間で可能となりました。

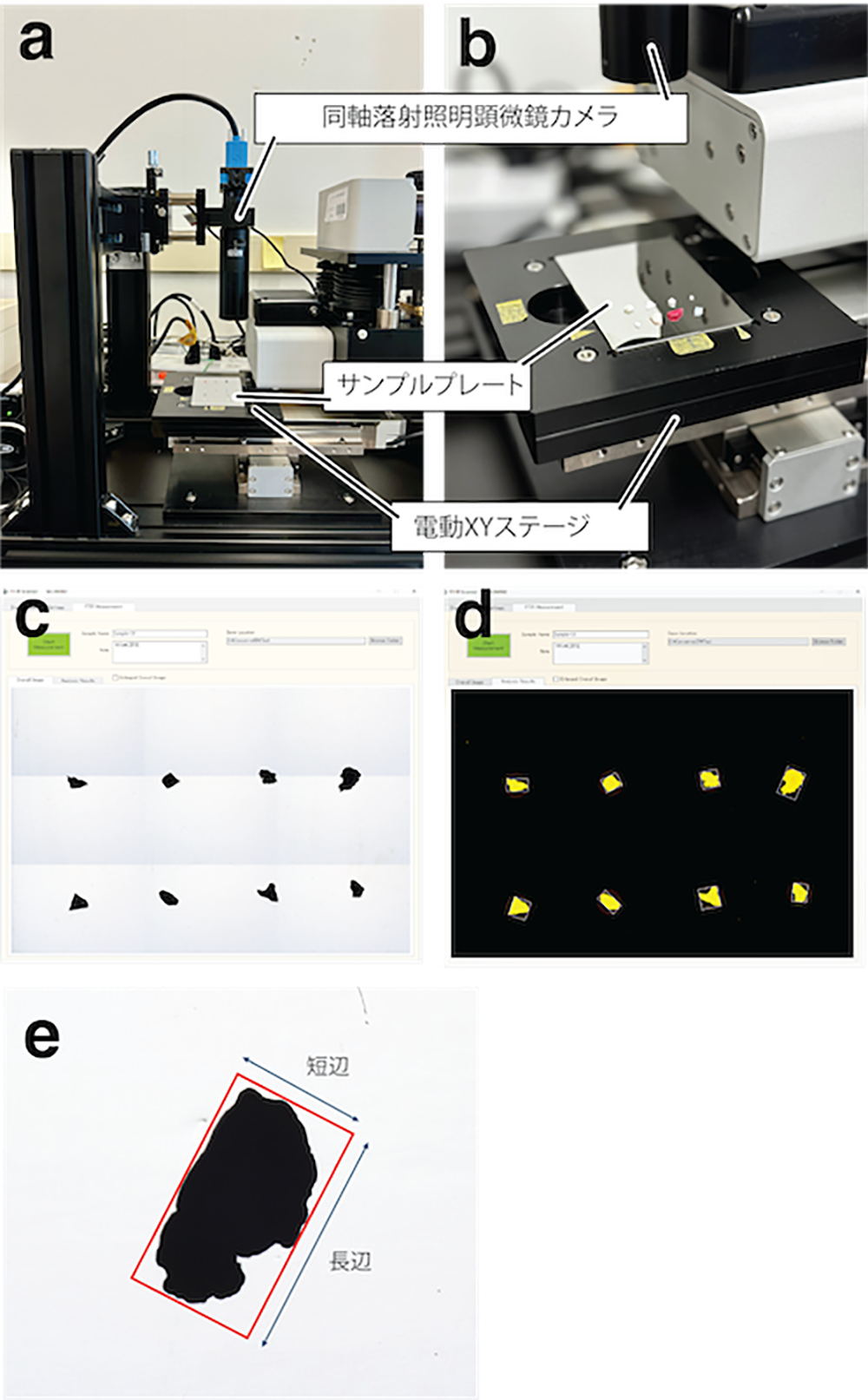

図2 画像処理ユニットの仕組み

このユニットでは、サンプル(粒子)を並べて撮影し、その大きさを自動的に測定します。(a) サンプルを置くプレートと、それを動かすための電動XYステージ、粒子を撮影する同軸落射照明顕微鏡カメラが組み合わされています。(b) プレートは粒子をたくさん並べることができ、条件を満たせばどんな形や数でも対応可能です。(c)-(d) 粒子を撮影した画像を基に、粒子1つ1つを認識します。(e) その後、粒子の大きさ(長さ・幅など)が自動で計算されます。これは、顕微鏡で手作業で測定していた従来の方法に比べて、はるかに速く正確です。

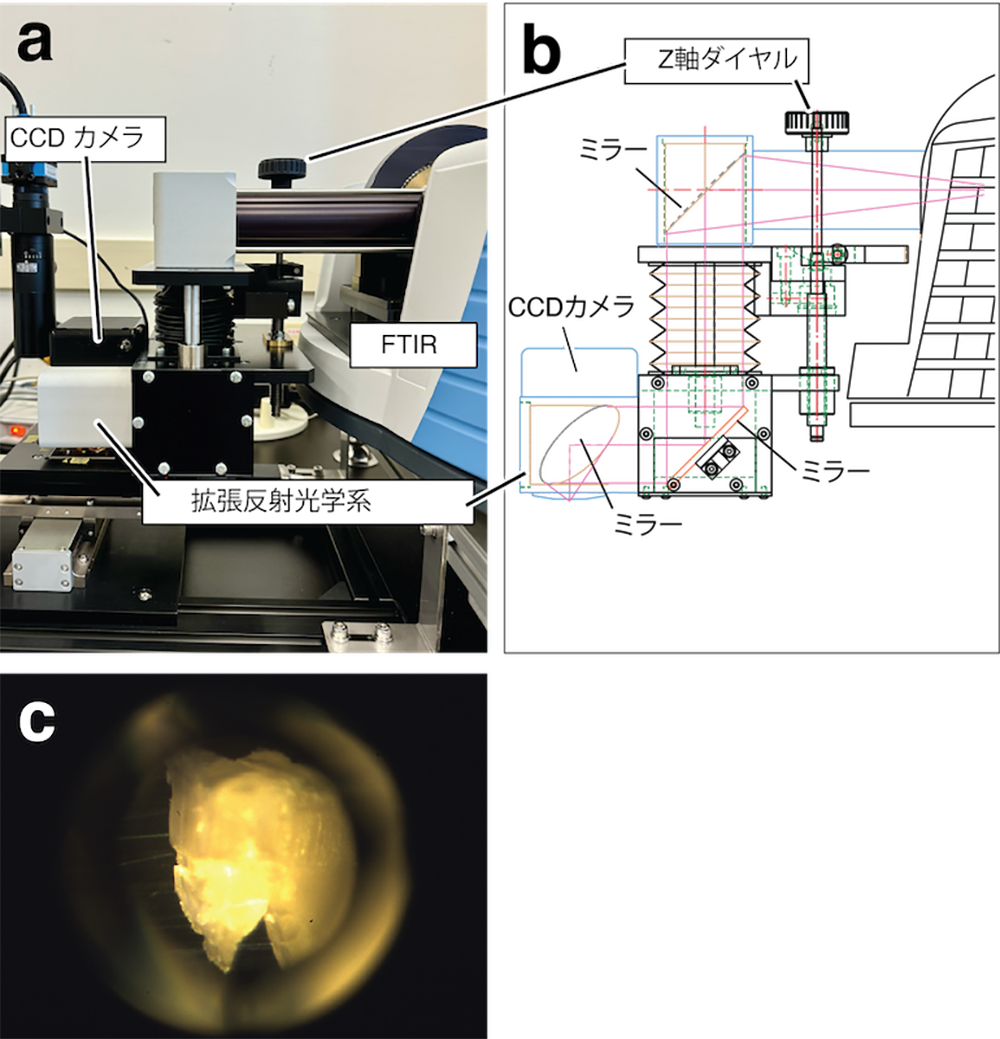

図3 測定ユニットの仕組み

このユニットでは、粒子の赤外反射スペクトルを取得します。(a) 赤外線を発する装置(FTIR)と、それを粒子に向ける特殊なミラーやカメラが組み合わされています。焦点を調整するダイヤルもついています。(b) ミラーは赤外線を粒子に集中させる仕組みになっており、小さな粒子の測定を可能にします。(c) 測定中の粒子の様子をCCDカメラで確認することができます。

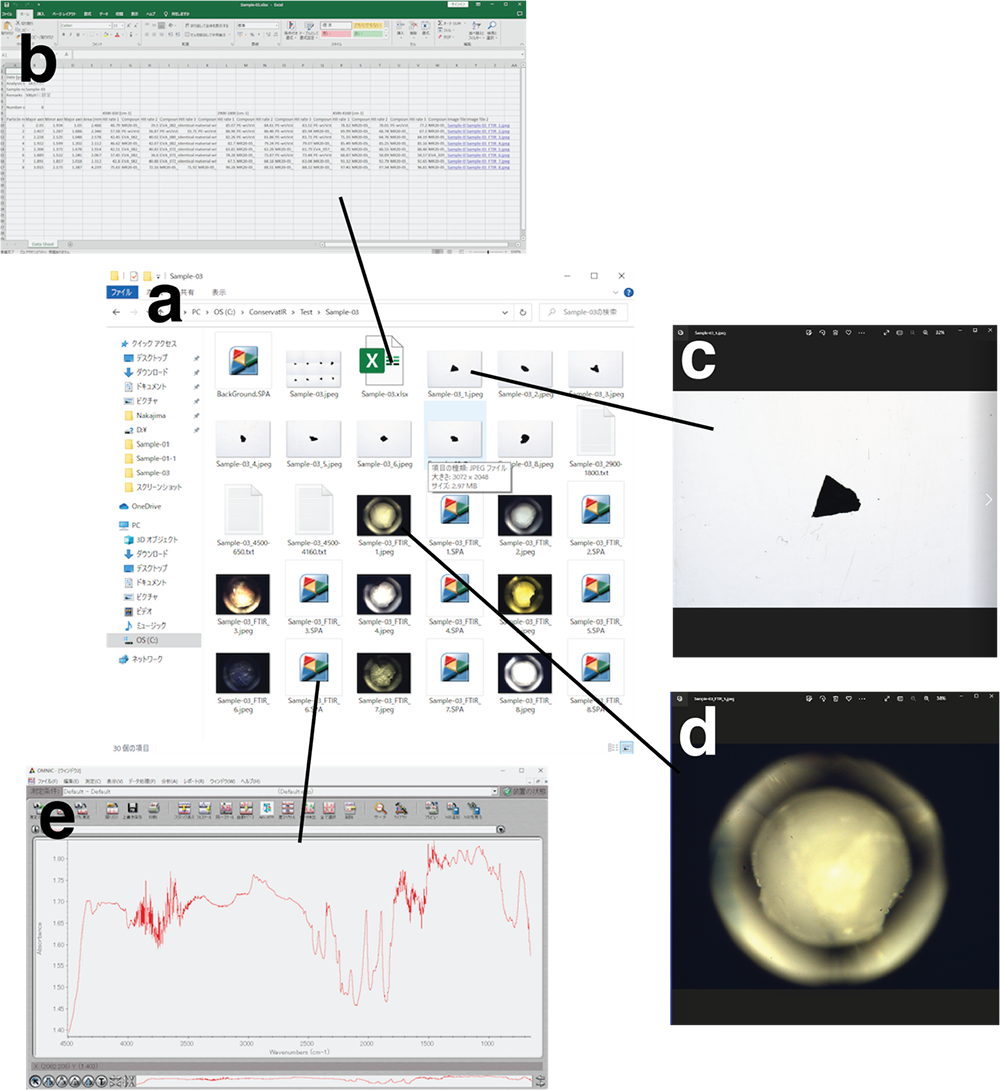

図4 分析ユニットの仕組み

このユニットでは、測定結果を整理し保存します。(a) 各サンプルについて専用フォルダが作成され、以下の情報が保存されます:(b) 粒子のサイズ(長さ、幅、比率、面積)と材質の結果をまとめたExcelファイル、(c) 顕微鏡カメラで撮影された粒子の画像、(d) 反射スペクトル測定時のCCDカメラの画像、(e) 赤外スペクトル測定から得られたデータ(粒子のスペクトルや背景データ)。これにより、大量の測定結果を簡単に確認・共有でき、また手作業で結果を手入力していた従来の方法に比べて、はるかに速く正確です。

「MARS」には、紫外線等によって劣化したMPsの反射スペクトル情報もライブラリに組み込まれています。これにより、自然環境下で変性したプラスチック材質の判別精度が向上しました。環境中から採取された8種類の代表的プラスチック粒子を対象にテストしたところ、従来法に比べて約98%以上の正確さで材質を判別できました。これにより、反射型FTIRにおいても、自然環境から採取される劣化したプラスチック材質を正しく判別できるようになりました。反射法の採用により粒子の非破壊分析が可能なため、後続の重量測定や他手法による再分析も可能になりました。これは従来のATR-FTIR法ではできないことでした。

5. 今後の展望

新たに開発した「MARS」の登場は、研究者が短期間で大量のデータを獲得・比較できるようになることを意味します。その結果、汚染の世界的動向把握や対策評価が加速し、より信頼性の高い基礎情報を活用することで、環境保全対策の立案もさらに的確になります。

「MARS」は大きなMPsの分析時間短縮に成功しましたが、今後の改善の余地もあります。現在、約400µm以上の粒子には対応できますが、さらに小さい粒子も正確に扱えるよう、光学系や集光技術の改良が見込まれます。また、ライブラリを拡充すれば、新興の合成材料やマイナーなプラスチック材質にも対応でき、環境中に存在する多様なプラスチックを広くカバーできるでしょう。

長期的には、時間と労力を大幅に削減することができる「MARS」によってデータの収集が加速し、プラスチック汚染の科学的理解を深め、より的確な政策や対策を打ち立てるための基盤となります。これらの展望によって、「MARS」は持続可能な社会づくりと環境保全に貢献していくことが期待されます。

本研究のお問い合わせ先

地球環境部門 海洋生物環境影響研究センター 海洋プラスチック動態研究グループ

グループリーダー 主任研究員 中嶋亮太

報道担当