巨大火山噴火が促す酸化的世界の幕開け ―太古代末期の「酸素のゆらぎ」の要因を解明―

東京科学大学

海洋研究開発機構

筑波大学

東京大学大学院理学系研究科の渡辺泰士客員共同研究員および田近英一教授、東京科学大学理学院の尾﨑和海准教授、海洋研究開発機構の原田真理子副主任研究員、筑波大学生命環境系の松本廣直助教らによる研究グループは、太古代※1 末期に発生した「酸素のゆらぎ※2」を引き起こした要因を明らかにしました。

本研究では大気中酸素濃度が低かった太古代の大気および海水中の物質の輸送や化学反応を取り扱うことができる数理モデルを開発し、巨大火成岩岩石区※3 の形成に伴う巨大火山噴火による火山ガスの放出が引き起こす大気組成や海洋生物活動の変化を推定するシミュレーションを行い、巨大火山噴火と大気中酸素濃度の一時的な上昇の因果関係を世界で初めて理論的に示しました。

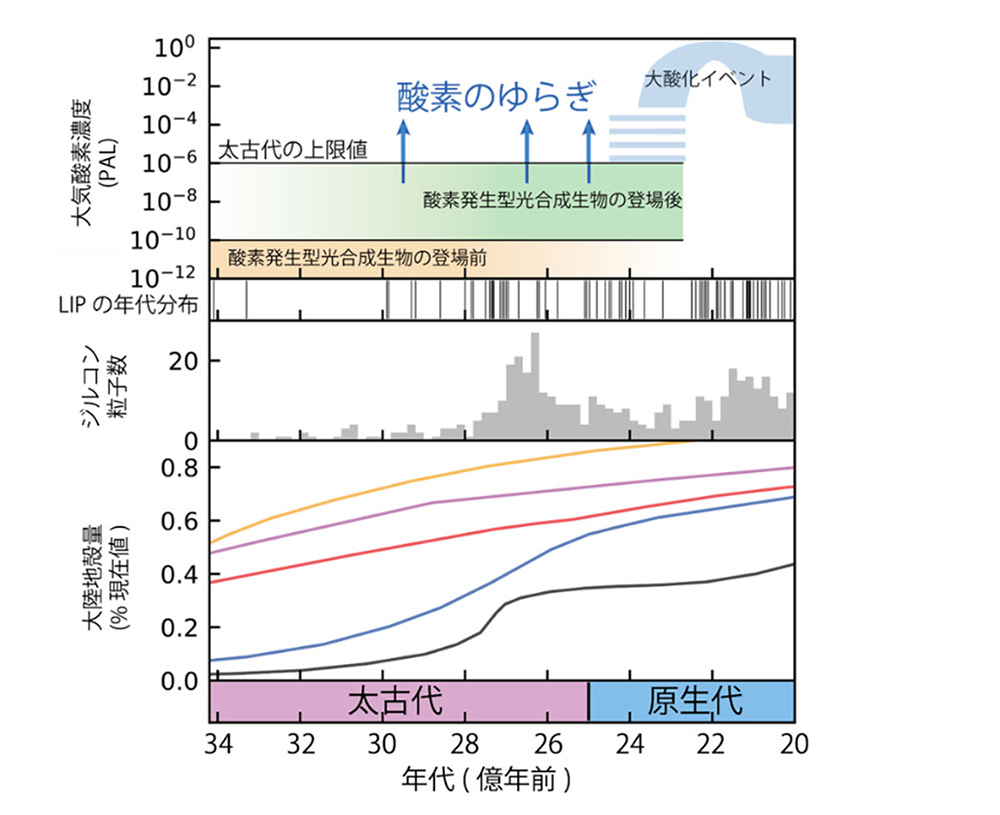

本研究は酸素が欠乏した太古代における巨大火山噴火発生後の大気酸素濃度の変動を推定した点で新規性があり、のちに発生した大気酸素濃度の急激な上昇イベント(大酸化イベント※4)を引き起こした長期的な地球環境と生命の進化についても新たな視点を提示するものです(図)。

図:太古代から古原生代にかけての地球環境進化を示唆する地質学的・地球化学的証拠。

上段から大気酸素濃度(0.21気圧を現在値として、それに対する相対値 PAL で表す)、巨大火成岩岩石区(LIP)の活動、河川堆積物中のジルコン(沈み込み帯における花崗岩質火成活動)の年代分布、大陸成長のさまざまなモデル。

太古代 (Archean)

太古代とは地質時代区分の一つであり、国際年代層序表によると40.31億年前から25億年前を指す。太古代の大気中酸素濃度が現在よりも6桁以上低く、きわめて無酸素的な環境が持続していたと考えられている。

酸素のゆらぎ (A whiff of oxygen)

太古代の約30億年前から25億年前には、大気酸素濃度が一時的に上昇した時期があったことが、大気中酸素濃度の上昇に鋭敏に応答する元素(例えばモリブデンやレニウム、セレンなど)の濃集などに基づき示唆されており、酸素のゆらぎと呼ばれる。酸素のゆらぎを示唆するこうした記録は、オーストラリアや南アメリカなどの複数の地域の地層に記録されており、活発に研究が行われている。

巨大火成岩岩石区 (Large Igneous Provinces, LIPs)

マントルプリュームの上昇によって引き起こされ、多量のマグマが長期間噴出することで形成される火成岩地域。海洋地殻上で発生した場合には海台、大陸地殻上で発生した場合には洪水玄武岩と呼ばれる。巨大火成岩岩石区の形成が引き起こされると温室効果ガスである二酸化炭素が大気中に多量に放出され、地球環境および生物活動にきわめて甚大な影響を及ぼすことが知られている。最近の時代では、中生代白亜紀の中頃(約1億年前)や白亜紀/古第三紀境界付近(約6600万年前)などで生じたことが知られている。

大酸化イベント (Great Oxidation Event, GOE)

地球大気の大気酸素濃度は、地球史初期にはほとんどゼロだったが、地球史において約25~22億年前と約8~6億年前の2回急上昇して現在に至ったと考えられている。大気酸素濃度が約25~22億年前にはじめて恒久的に急上昇したイベントを大酸化イベントと呼ぶ。

詳細は 東京大学のサイトをご覧ください。

海洋科学技術戦略部 報道室