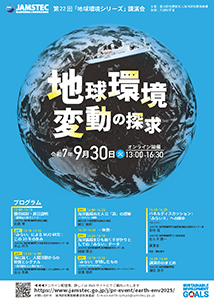

第22回 海洋研究開発機構「地球環境シリーズ」講演会 「地球環境変動の探求~「みらい」の功績と「みらいⅡ」の任務~」

令和7年度末、海洋地球研究船「みらい」が運航停止を迎えることとなりました。就航から28年目を迎える「みらい」は、この間、その機動性と装備を活かし、地球環境変動研究の推進に多大な貢献をしてきました。

本講演会では、この「みらい」の活動に焦点を当て、航続距離22,000 ㎞にも及ぶ高精度海洋観測によって得られた科学的成果や日本の海洋観測技術発展への貢献、将来予測の高度化につながる道筋などを、これまでの21回の「地球環境シリーズ」で紹介してきた、さまざまな地球環境変動現象を踏まえて紹介します。また、「みらい」からその役割をバトンタッチされる「みらいⅡ」の任務やターゲットとするべき変動現象についても意見交換を行います。これらを通じ、地球環境変動研究の面白さを感じ、地球環境部門の取り組みを理解してもらう機会としたいと思います。

開催概要

日時

令和7年9月30日(火)13:00~16:30

主催

国立研究開発法人海洋研究開発機構

後援

文部科学省

ポスター

-

プログラム

13:00~13:10

- 開会挨拶・趣旨説明 -講演会の聴きどころ-

海洋研究開発機構

地球環境部門 研究企画監佐藤 専 13:10~13:35

- (講演1)「みらい」によるMJO研究:この10年の歩み

海洋研究開発機構

地球環境部門 大気海洋相互作用研究センター長米山 邦夫インド洋における国際集中観測を終え、その成果を携えて、さらに“MJO(マッデン・ジュリアン振動)”という現象の知名度向上を目論んで、本「地球環境シリーズ」講演会でMJOを取り上げたのが2014年12月でした。あれから10年。海洋地球研究船「みらい」を用いたMJO研究はどこに向かい、どのような進展を遂げたのでしょうか。ここではMJO研究の狙いと前回のシリーズのポイントをおさらいして課題を確認した後に、最近の成果例としてインドネシア・スマトラ島西岸沖での観測結果とその意義を解説します。さらに、現在、赤道を東進するMJO現象からの発展的なテーマとして取り組んでいる新たな課題についても成果を交えて紹介します。

13:35~14:00

- (講演2)海に届く、人間活動からの物質とシグナル~海洋酸性化の現在地は?

海洋研究開発機構

地球環境部門 地球表層システム研究センター長金谷 有剛21世紀に入り人間活動はますます拡大し、都市から広がる物質は、遠くの海や世界の隅々にまで、大気や海の流れに沿って運ばれています。たとえば、地球温暖化の原因とされるCO2は、海洋に届いたのち、その一部が吸収されています。このことで温暖化は和らげられますが、同時に「海洋酸性化」が起こっていると考えられています。これらの変化はどの程度か、生物は影響を受けるのか、CO2を吸収する力にも変化が加わるのか―こうした、不明点が多く残された地球規模の物質循環や生態系変動の課題に私たちは「みらい」とともに取り組んできました。その研究開発の到達点について、計測のチャレンジ、IPCC報告書への貢献、CO2以外の物質の動きの解明などを含め、解説します。

14:00~14:25

- (講演3)海洋循環の主人公「渦」の理解~「みらい」の貢献

東京大学

大学院理学系研究科 教授勝又 勝郎大気の低気圧・高気圧と同じように海洋循環は直径100 kmくらいの「メソスケール渦」が主人公です。渦の生成・渦による海水や物質の輸送・渦の消滅の理解のために「みらい」航海がどのような役割を果たしたか。渦はつねに海洋のあちこちに遍在するのに対し船舶観測は数年に一度一つの観測線だけです。このギャップはフロートや人工衛星の観測と組み合わせることで埋められます。また渦が海洋の生物地球化学物質の輸送や子午面大循環を説明する鉛直混合に対する役割を明らかにする新しい観測が始まっています。これらの話題を解説します。

14:25~14:45

- 休憩

14:45~15:10

- (講演4)海洋循環をひも解く手がかりとしての「みらい」データ

海洋研究開発機構

地球環境部門 海洋観測研究センター長纐纈 慎也「みらい」は、世界中で長年にわたり観測を実施することで、大規模な大気・海洋の変化を明らかにしてきました。ただ、一つ一つの航海では、海洋全体や、未来、過去にわたる様々な変化を網羅することはできません。観測を集めて、総合的に分析することで海洋循環にある仕組みがどのように変化となって現れるかを理解するができます。ここでは、総合的な分析について、シミュレーションを利用した観測の分析に関する取り組みを中心に紹介します。この取り組みを通じて明らかとなる、観測できていない場所・時刻のことを知るための観測の意義について解説します

15:10~15:35

- (講演5)「みらい」が残したもの—International Global Hydrographyの足跡—

海洋研究開発機構

地球環境部門 海洋観測研究センター アドバイザー深澤 理郎「みらい」は、TOGA(熱帯海洋と全球大気)、WOCE(世界海洋循環実験)、CLIVAR(気候変動と予測)、GO-SHIP(全球海洋船舶観測研究)、OceanSITES(海洋時系列観測)に参加し、WCRP(世界気候研究計画)やGOOS(全球海洋観測システム)に大きな貢献を果たしてきた唯一の日本の観測船でしょう。今回はWCRPで全球海洋観測を担ったWOCEの主要プログラムであるWHP(WOCE船舶観測プログラム)に焦点をあて、「みらい」がそこを活躍の場とするに至った背景とその成果の一端を紹介します。

15:40~16:20

- パネルディスカッション:「みらいⅡ」への継承

海洋研究開発機構

地球環境部門 北極環境変動総合研究センター長菊地 隆

海洋研究開発機構

地球環境部門 むつ研究所長佐々木 建一講演者(司会:増田 周平)

16:20~16:30

- 講演会のまとめ

海洋研究開発機構

地球環境部門長増田 周平

お問い合わせ先