Q&A

「地球環境シリーズ」講演会中のZoomと、一部事前アンケートにてお寄せいただいたご質問を回答とともに掲載いたします。多くのご質問をいただき誠にありがとうございました。

※ご質問はほぼ原文どおりですが、個人情報となる部分は掲載しておりません。

纐纈:専門家ではありませんが、観測に参加していたものとして知っている範囲で知っていることを述べます。環境DNAは、表層用のバケツやポンプ、またはCTD採水システムを使って海水を採取し、そこに含まれる生物の細胞や微粒子をフィルターで集めることが多かったように思います。ほとんどの場合、その後、試料は冷凍保存され、陸上の実験室に持ち帰ってDNAを抽出・解析していたと思います。濃度の低さから汚染防止や精度を重視して、解析は主に陸上で行われていたと思います。ただし、この範囲ではない、先端的な取り組みはあったかもしれません。

佐藤:直近では、今年(令和7年)8月から10月にかけて実施した北極海での観測航海において、北海道大学主導で環境DNAのサンプリングがされています。この際は、バケツ等による表層の海水の採取だけではなく、CTD採水システムと呼ばれる海中の水温や塩分を連続観測しつつ、任意の深度で海水を採取する観測機器を利用した、中~深層の海水を採取しています。なお、本航海においては濾過までを船上で行い、試料の分析は帰港後の陸上で実施しております。今年度の北極航海の様子は、北極域研究強化プロジェクト(ArCS Ⅲ)のWebサイトで公開されておりますので、こちらもご参照ください(https://www.arcs3.nipr.ac.jp/report/category/cruise/mirai2025/)。

米山:過去に十分な検討をしたわけではないため的確な回答にはなっていませんが、MJOの発達には水蒸気の供給が第一義的という考えが現在多くの研究者から支持されているアイデアです。その観点からすると、もし仮にフィードバックが働くとしても、それが水蒸気(もしくはその供給に寄与する海面水温の上昇)に変換されない限り、MJO雲群の発達に還元されることは容易ではなさそうです。

米山:日本近海の海面水温に対してMJOの存在は直接的には関係していないと思います。近年、熱帯の海面水温が上昇し(正しくは暖水域が拡大し)、その結果、MJOの継続時間がインド洋で短く、太平洋で長くなった(結果的にMJOの影響範囲が変わった)という海面水温→MJO→影響の変化、という研究成果は報告されていますが(参考文献:https://www.nature.com/articles/s41586-019-1764-4)、MJOから(特に)中高緯度の海面水温への影響は捉えられていません。例えば、MJOの活動により太平洋高気圧の配置が変わり、熱帯から中緯度への空気(水蒸気を含む)の流れが変わるため、雨の場所が変わる(雨は上空の低温な空気を海に運びます)ことで何かしらの影響を評価できるかもしれません。ただ、このセンスでも高温化への影響はなさそうです。

米山:熱帯域全体で見られる共通した特徴です。アフリカや南米の海岸でも同様です。インドネシアの場合、他の地域と異なり島ですから海岸線がどこよりも長いため、より顕著になります。全熱帯のおよそ1/3の雨は沿岸域で降っていることが我々研究グループの解析でわかっており、JAMSTECのWebページで概略を日本語で解説しておりますので、よろしければご覧ください(https://www.jamstec.go.jp/j/jamstec_news/20180115/)。

また、MJOとの関係ですが、MJOが海大陸に到達した際に、1/3が消滅してしまうわけですが、この日周期降水に同域のエネルギーが使われてしまってMJOの雲に提供するエネルギーが足りない、もしくは日周期に伴う局地循環がMJOの対流とぶつかり弱めてしまう、などいくつかの可能性が考えられます。日変化の降水システムの特徴がわかったことで、この両者の関係を調べることができるようになったという状況です(ただし、まだその結果はでていません)。

佐藤:東京大学大学院農学生命科学研究科の鈴木道生教授により、海洋生物のミネラリゼーションのメカニズム解明とその応用(大気中の二酸化炭素濃度の減少等)に関する研究が進められています。背景や手法、将来の展開の可能性などについてWeb記事で紹介されていますので、詳しくはこちらをご参照ください(笹川平和財団Ocean Newsleter第576号「海洋生物のミネラリゼーションと脱炭素」:https://www.spf.org/opri/newsletter/576_1.html)。

金谷:炭酸カルシウムの殻が溶け出すかどうかは、pH変化とともに、海水中のCa2+、CO32- の量がどれだけ変化するか、も鍵となっています。淡水流入で、Ca2+、CO32-の量が薄まってしまい、平衡反応の中で、CaCO3(炭酸カルシウム)の殻を作る材料が少なくなってしまう、ということになれば、北極海で言われているような、殻が溶けやすくなる、という傾向がでてくるかもしれません。ただ、流入する淡水に汚染物質や有機物、土砂などが含まれている場合、それらがどのように働くかは、難しい問題です。また、豪雨は一時的な変化だとしたら、その影響も限定的かもしれません。

佐藤:ご質問に関連する研究成果が論文化され、プレス発表しています

(北極海で起こる温暖化と海洋酸性化が生態系のバランスに強く影響:https://www.jamstec.go.jp/j/about/press_release/20250820_2/)。

金谷:上記論文の執筆者によれば、一つは、大型の植物プランクトンが細胞回りのpHの変化に対抗するための活動、細胞膜状の酵素活性の維持などに費やすエネルギーが増えるからと考えられています。他方、小型のものは二酸化炭素や栄養の取り込みの形式が異なるために、二酸化炭素の施肥効果(増殖の加速)が起きると推定されます、とのことです。

金谷:専門のグループメンバーによれば、植物プランクトンが増える「量」や活性は、海水中に最初に足らなくなる栄養素の量によって決まります。足りなくなり易い栄養素は海域によって異なりますが、窒素やリン、あるいは鉄といわれています。二酸化炭素は海水にたくさん溶けていて、観測を行っている外洋域で足りなくなることは殆どありませんので、二酸化炭素が増えても減っても植物プランクトンが増える総量に変わりはないと思われます、とのことです。

勝又:地図では大きな点で記されていましたが、実際はせいぜい長さ 1 m ほどのものが数十キロに一つだけなのでぶつかるようなことはありません。また、フロート投入時はできるだけフロートが少ない海域を選んで観測効率を上げるようにしています。

なお、現在のフロートは回収しません。フロートは電池が切れると沈むように設計されているので海中で眠っていることと想像します。生物分解性のフロートを考えている研究者もいると聞いたことがありますが、電池も積んでいたりするので難しいのだと想像します。

金谷:ここでは、雲は関係なく、ガス中の光化学反応でオゾンは破壊されます。

I- + O3 (海表面での不均一反応) → HOI+I2 …(1)

HOI + 光 → I (原子) …(2)

O3 + I(原子)→ IO + O2 …(3)

IO + HO2 → HOI + O2 …(4)

HOIは(2)に戻り、サイクルとなる。

反応性の高いハロゲン物質(HOI、I2)がいったんできると(1)、光分解で活性の高いハロゲン原子(I) ができて(2)、そのあとは成層圏のオゾン層を破壊するのと似たようなメカニズムです。一方、ヨウ素の化合物でヨウ化銀(AgI)は、雲の種を作る物質として研究などが進んでいるところがあります。

勝又:海洋の現象の広さ(空間スケール)が大きいものは地球回転の影響(コリオリ力)を感じます。渦はコリオリ力を感じています。潮目はそれよりは小さくてコリオリ力を感じていないものを指す場合が多いと思います。ただ、渦の流れが強いと渦の淵にあたる部分に潮目のようなフロント構造が出ることもあります。これは渦の一部としての「潮目」ともいえると思います。黒潮の蛇行が渦から生じているという説もありますし、渦の切り離しが消滅に関係あるという説もあります(黒潮大蛇行が観測史上最長期間に:https://www.jamstec.go.jp/j/pr/topics/column-20220331/)。

勝又:物理の世界ではよくあるのですが「半径」は「長さスケール」程度の意味で、場合場合に応じたいろいろな設定がなされます。よく行われるのは渦の圧力や流速分布を正規分布に見立ててあてはめたときの標準偏差が「半径」になります。指数関数 exp(-r/A) にあてはめると A が半径です。r が中心からの距離です。ここでいう「波の一日に進む距離」はずばり「ロスビーの変形半径」のことです。これは重力を復元力とする大気・海洋の中を伝わる波(重力波、ノーベル賞を取った重力波とは別物です)が一日(正確には慣性周期)に進む距離で物理的に算出されたものです。

菊地:居室については、以下のサイトの「みらいⅡ」に対するQ&Aの中に書かれているものがあります。まとめると『ビジネスホテルの1室を少し小さくしたようなイメージです。』と言った感じです(参考:https://www.jamstec.go.jp/parv/j/blog/20250716.html)。

佐藤:これまでに、南極の氷(氷床コア)から過去80万年間の南極の気温変動を分析・復元し、約10万年の周期で氷期と間氷期が繰り返されていることが明らかになっています。他方で、20世紀後半からの変化については自然の気候変動だけでは説明がつかず、温室効果ガスなどによる地球温暖化の影響が懸念されており、今後の見込まれる氷期の始まりが遅れるのではとの論文も出ています。よって、大局的には氷期の再来が予測されているものの、その周期などには影響がある可能性が示唆されているようです。詳細は国立環境研究所のWeb記事で紹介されていますので、こちらをご参考ください(https://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/24/24-2/qa_24-2-j.html)。

佐藤:基本的な観測機能を引き継ぎつつも、研究を大きく推進するような大きな違いとしては、やはり砕氷機能を有することになるかと思います。「みらいII」では海氷が存在する海域でも観測データを取得することが可能となるため、特にデータが不足している北極海中央部などでのデータ取得が期待されます。「みらいII」を活用して取り組む予定の主な研究テーマの詳細については、Web記事をご参照ください(https://www.jamstec.go.jp/parv/j/research/)。

纐纈:MJOは活発な大気の対流活動の現れで、その発達と伝搬過程で熱帯域における海面の温度(海面温度が高ければ、その上の大気の対流は活発になりやすい)と密接な関係があります。海面の温度は海洋循環と関係して決まります。ですから、海洋循環変動の影響もあってMJOの発達の仕方などが変わってくる可能性もあります。一方、MJOの発達、伝搬の過程作られる大気の風の変化は海洋の表面の水を一定の方向に吹き寄せることがあります。つまり、海洋循環の変化を引き起こすことになります。

このようにMJOと海洋循環は切り離せない相互の関係があります。海洋酸性化は、大きくは大気中の二酸化炭素が増加していくなかで、海洋中に二酸化炭素が溶け込むことが影響しています。このとき、表面で溶けた水がどの深度まで、どれくらいのスピードで到達するかをきめるのは、海洋の中で炭素を利用する生き物たちの活動と物理的に海水を運ぶ海洋循環の役割です。したがって、海洋循環の変動は海洋酸性化の進行の点で一つの役割があります。また、海洋循環変動によって解けている炭酸の多い水(一般に、海洋の深いところにある海水)が海面に出てきやすくなることも考えられます。この点で、場所ごとの海洋酸性化をしるためには海洋循環変動を知ることは欠かせません。

酸性化自体は、海洋における生き物の活動の変化を通じて海洋の物質(炭素)の輸送能力を変える可能性があります。より長期的な視点では、これは海洋の二酸化炭素吸収量を変化と関係する可能性がある点で気候変動の研究(つまり、海洋や大気の循環)と関わる可能性があります。

MJOと海洋酸性化は簡単には結びつきませんが、先に述べたように海洋循環変動は場所ごとの海洋酸性化の進行に大きな影響があると考えられているので、その海洋循環と密接に関わる大気循環の変動(MJOはその変動現象の一つ)は広くは関係していることといえると思います。研究としては、より深く物事を知るために一つ一つは別々のテーマを持って進めていることも多いですが、地球環境という大きな枠では相互に結び付きのあるものと認識は大事にしたいと思っています。

佐藤:エルニーニョ/ラニーニャ現象は太平洋赤道域の東側で発生する海面水温の変動であり、これが大気の対流活動などを通じて日本を含む中緯度域の(異常気象を含む)気象に影響を与えていることはよくご存じかと思います。他方、近年は海洋熱波と呼ばれる過去と比較して異常に(極端に)海水温が高い状況が数か月間持続する現象(2023年夏には日本近海で発生していたと気象庁より発表があった)や、日本で豪雨や豪雪などの極端現象が発生する際に寒冷渦と呼ばれる北極からの寒気を伴う低気圧がしばしば日本の上空に発生することがわかるなど、新たな知見も出てきており、ご指摘の昨今の異常気象は様々な原因が複合的に干渉して得られた結果であり原因を絞ることはなかなか難しく、今後の研究が待たれる状況です。

「みらいII」は北極域研究船という名称を冠していますが、これまで「みらい」が実施してきた熱帯域や西部北太平洋を中心に、世界中の海での観測が期待されている船です。我々はこれをフル活用し、研究成果から得られた科学的知見を社会へ発信し、貢献していきたいと考えています。

金谷・纐纈:ご指摘のように海水がpH7を下回って酸性化することは考えにくいです。海洋「酸性化」はpHが7を下回り酸性になることではなく、アルカリ性(現在はおおよそpH8.2-8.3くらい)のままでも酸性側に近づくことも含む概念です。産業革命以降で既に0.1ほど低下していると報告があり、今後の二酸化炭素放出の程度によってpH8.0を下回る低下が予想されています。こうしたpHの低下を「海洋酸性化」と呼んでいます。

海面から深い方へのpHの変化(低下)は、ご指摘の通りマリンスノーなど有機物の分解によってその深度でCO2濃度が増えたことによる影響が主なものです。ただし、その変化を見たときには、表層でのpHの低下の影響が物理的輸送などで、海面下深い方向へと広がっていくことが考えられています。多様な生き物が好む多様な環境について、ご指摘の通り、地球上には現に、河口や汽水域のように淡水の流入や有機物の分解によりpHの変動が大きく、平均的にpHが低い場所が存在し、そこに生きている生き物がいます。そういった場所で生息している生き物(例えばシジミなど)はpHの変動に耐性が高いことが知られています。ただ、同じシジミであっても、幼生・成長期にpHが低い場所にいると殻の形成に影響があり、死亡率の上昇などにつながることも知られています。甲殻類も脱皮などに影響があることが報告されています。

このように生き物はpH変動や低pH環境に一般、一様に弱いのではなく、種や同種の中でもその生活史(成長段階など)によって影響の受け方が違うことを知ることが、科学者の立場からは、まさに重要であると考えています。ですから、ご指摘はとても大事な指摘だと思います。この受け方の違いを知る一環として、アルカリ度が高くない環境で生きにくくなる生き物を探すことはあります。それは「海洋酸性化」のインパクトを強調するためではなく、なにが、いつ、影響を受けるのかを知るためです。生態系自体が複雑なシステムですので、こうした一つの変化に対してどの生き物が影響を受けるか知ることで生態系全体の仕組みと特性、その変化を知る手掛かりとするために行っている実験です。

実際には、海洋酸性化以外にも栄養塩の変化や水温上昇などさまざまな変化が同時進行しており、現場で実際に起きているのはそれらの複合現象ですから、それらの要因を分離できるような実験(酸性化だけでなく、他の変化)を一部の生物に対して行い始めています。このようにして、個々の生き物の中に変化に耐性が備わっていること自体をしり、また、別の生き物には耐性がないことを知ることを研究では繰り返し行っています。今後、対象や実験・観測の範囲を拡張し、これらに関する成果をまた報告したいと思います。

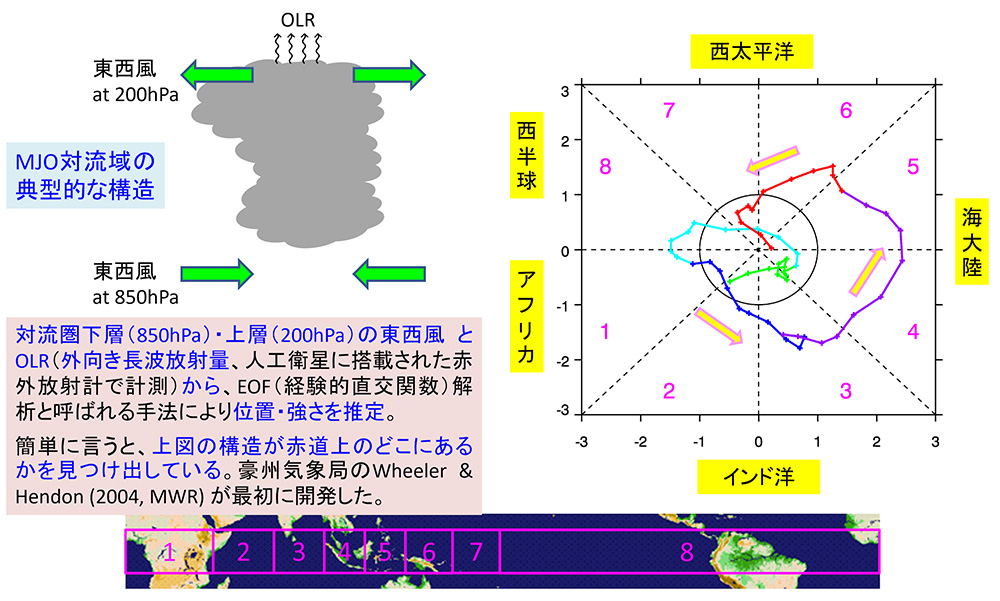

米山:ご指摘の図は、「MJO対流域の特徴である雲域の東側では対流圏の下層(850hPa、高度約1.5 km)で東風、上層(200hPa、同12-13 km)で西風、西側ではその逆のパターン、さらに雲域は人工衛星で計測される赤外放射量が低い」という特徴(参考図:左)が、赤道上のどこかに必ず存在すると仮定して、(統計学の主成分分析と呼ばれる手法を使って)見つけ出した結果を表しています。参考図の右図に模式的に示していますが、反時計回りで東向きの動きを表し、半径「1」よりも外側にあると雲の領域として明瞭に観測できる時、それより小さいときは計算上算出されるものの、本当に存在しているかどうかは明瞭ではない時、となります。図中にある数字は赤道付近の地図を記した最下部の図の数字と一致しています(ただし、だいたいそのあたり、という程度で、厳密に経度何度から何度が何番になる、というわけではありません)。「8」の範囲が大きいのは、実際には日付変更線より東になると雲の領域は観測されないことが多く、風のパターンだけがMJOの構造を維持して、速度を上げて(10-30 m/secと、通常のMJO雲域の数倍の速さで)進むためです。つまり、右図の数字は「時間的に等間隔」とみなすことができます。

この手法は2004年にオーストラリア気象局のウィーラー博士とヘンドン博士による論文(参考文献:https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/132/8/1520-0493_2004_132_1917_aarmmi_2.0.co_2.xml)で発表され、その後、改良版がいくつか発表されています。

お問い合わせ先